|

|

|

|

![]()

|

|

|

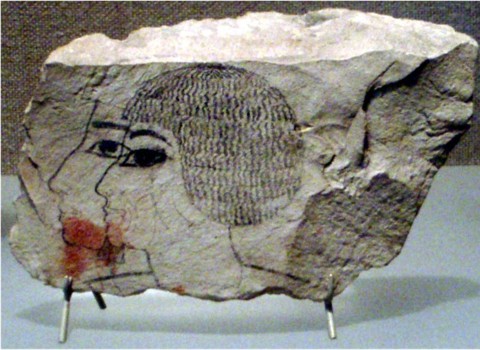

Kopf der Königin Hatschepsut |

| Bild: Kopf König Hatschepsut, Museum

Kairo Autor: Jürgen Liepe, Berlin - alle Rechte vorbehalten - (aus Katalog Kairo, 1986, JE 56259A und 56262 |

Kopf der Königin Hatschepsut

Bild: Kopf König Hatschepsut, Museum Kairo

Autor: Jürgen Liepe, Berlin - alle Rechte vorbehalten -

(aus Katalog Kairo, 1986, JE 56259A und 56262

"Großes Gotteshaus der Millionen von Jahren,

der Tempel Djeser-Djeseru des Amun"

Hw.t-ntr aA.t HH.w m rnp.wt Hw.t Jmn +sr-+sr.w

übersetzt: "Heiligtum der Heiligtümer des Amun"Im Talkessel von Deir el-Bahari (das ist arabisch und bedeutet: „das Nördliche Kloster“) lagen zur Pharaonenzeit drei königliche Totentempel. Die "alten Ägypter" nannten diesen Ort "Djeseru", heiliger Ort. Er war die Schwelle zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Dort, wo die Göttin Hathor die Verstorbenen in Richtung Sonnenuntergang geleitete, errichtete die Königin Hatschepsut ca. um 1470 v. Ch. ihren Totentempel.

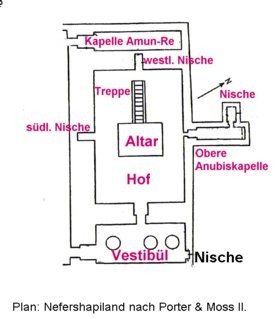

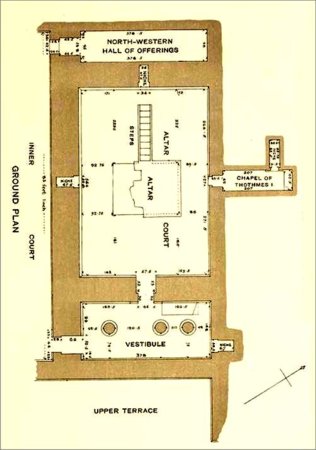

Der Totentempel des Hatschepsut

(Bildquelle: Elvira Kronlob)Grundriss Totentempel Hatschepsut

(nach Hölscher)An dessen Seite sind zwei weitere Tempel gelegen: der Tempel des Nebhepestre Mentuhotep aus der XI. Dynastie, der als erster im heiligen Tal einen Totentempel errichten ließ, und der kleine Tempel Thutmosis III., der von Steinräubern bis auf seine Fundamente zerstört und erst 1962 von polnischen Archäologen wiederentdeckt wurde. Er befindet sich zwischen den Tempeln Hatschepsuts und Mentuhoteps.

Drei Totentempel im Deir el-Bahari

(Modell Eingang Hatschepsuttempel)

- Hatschepsut, Thutmosis III. und Mentuhotep II -

(Bildquelle: Elvira Kronlob)Der Totentempel des Mentuhotep II.

(Bildquelle: Elvira Kronlob)

| Wer war Hatschepsut? |

| Hatschepsut war eine der bemerkenswertesten Frauen des Alten Ägyptens.

Sie wurde als Tochter des späteren König Thutmosis I. ( Bild rechts) und seiner

"Großen Königlichen Gemahlin Ahmose" (linkes Bild) in die frühen 18. Dynastie geboren. |

|

|

Als Königsgemahlin und Königsschwester war für sie in ägyptischer Tradition der Lebensweg vorgezeichnet. Zu dieser Zeit gab es noch keinerlei Hinweise auf den kometengleichen Aufstieg zur Herrscherin eines der mächtigsten Länder der damaligen Zeit.

Ihre Kindheit dürfte sie mit ihren Geschwistern und Halbgeschwistern im

königlichen Harim verbracht haben. Als ihre Brüder oder zumindest

Halbbrüder sind Amen-mose und Wadj-mose

bekannt. Neben der "Großen Königlichen Gemahlin " Ahmose hatte der

König Thutmosis I. noch eine weitere Gemahlin, die "Königsmutter"

Mutnofret I. Aus dieser Verbindung stammte ein weiterer Halbbruder der

Hatschepsut - ein Prinz mit Namen Thutmosis.

Als ältere Schwester ist

eine Prinzessin Neferu-biti belegt, die

gelegentlich auch unter dem Namen Achbet-neferu

erwähnt wird.

Die Amme Sat-Ra begleitete die Prinzessin

Hatschepsut während ihrer Kindheit. Über Sat-Ra selber ist nur wenig

bekannt. Ihre Position am Königshof muss jedoch während der Entwicklung der

Prinzessin eine hohe Bedeutung gehabt haben, denn Sat-Ra erhielt als erste

Privatperson ein einfaches Grab im Tal der Könige ( KV 60 )

Die beiden älteren Prinzen Amen-mose und Wadj-mose verstarben noch vor ihrem

Vater, so dass der jüngere Prinz Thutmosis auf den Thron der beiden Länder

gelangte. Auch die Schwester- oder Halbschwester Hatschepsuts, die Prinzessin

Neferu-biti, verstarb früh und somit war Hatschepsut das einzige überlebende

Kind von Thutmosis I. und seiner Gemahlin Ahmose. Der Tradition folgend

heiratete Hatschepsut ihren Halbbruder Thutmosis, der nach dem Tode seines

Vaters den Thron bestieg und war somit "Große Königsgemahlin".

Mit ihrem Halbbruder, dem König Thutmosis II., der als " Aa-cheper-en-Ra " den Thron bestieg, hatte Hatschepsut eine gemeinsame Tochter, die "Große Königstochter" Neferu-Ra. Sie ist auf zahlreichen Statuen und Reliefs zumeist mit ihrem Erzieher Senenmut dargestellt. Hatschepsut überträgt ihrer Tochter das Amt der "Gottesgemahlin des Amun", welches sie selbst als erste "Gottesgemahlin" aus dem Thutmosiden-Geschlecht innehatte.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Hatschepsut während der Regierung ihres Gemahls Thutmosis II. eine andere Position anstrebte, als die der "Großen Königsgemahlin".

Die Regierungszeit für Thutmosis II. ist unter den Fachleuten umstritten. Sie schwankt zwischen 12 - 14 Jahren und nur 3 Jahren. Irgendwann während dieser Jahre verstarb König Thutmosis II.

Der einzigste männliche Nachkomme, den der König Thutmosis II. hatte, stammte aus einer Verbindung mit einer Nebenfrau namens Isis. Erst postum wurde sie in späteren Jahren von ihrem Sohn Thutmosis mit dem Titel "Große Königliche Gemahlin" geehrt. Thutmosis III. wurde einer Inschrift nach, die aus dem Jahre 42 seiner Herrschaft stammte, im Alter von 6 Jahren durch einen Orakelspruch des Gottes Amun zum Pharao bestimmt. Vermutlich sollte dieses seine Herrschaft legitimieren, da aus der Ehe seines Vaters mit der "Großen Königlichen Gemahlin " Hatschepsut kein männlicher Thronerbe hervorgegangen war. Thutmosis III. selber war mütterlicherseits nicht-königlicher Abstammung.

Das Alter der königlichen Witwe Hatschepsut muss zu diesem Zeitpunkt zwischen 15 ( nach Grimm und Schoske) bis 30 Jahre (nach v. Beckerath) gelegen haben.

Da der neue König Thutmosis III. noch zu jung für die Regierungsgeschäfte war, übernahm seine Stiefmutter und Tante Hatschepsut, die Regentschaft für ihn. Zu einem unbestimmten Zeitpunkt der zwischen dem 2. und 7. Regierungsjahr Thutmosis III. lag, entschloss sich Hatschepsut zu einem ungewöhnlichen Schritt. Aus uns unbekannten Gründen änderte sie ihren Status von der einer Regentin zum vollwertigen Herrscher Ägyptens. Somit gab es faktisch ab diesem Zeitpunkt zwei "Horuskönige", die über das Land herrschten, wobei aber Hatschepsut nicht unbedingt einen Hehl aus ihrer Weiblichkeit machte.

|

|

|

|

Statue Tuthmosis III. |

Standstatue Tuthmosis III. heute im Museum Luxor J. 2 (vormals Kairo CG 42054 - gefunden 8. 5. 1904 in der Cachette von Karnak - - Höhe 90,5 cm, Breite 36,5 cm - Bild: hier Autor: en.wikipedia Chipdawes This work has been released into the public domain by its

author - this applies wordwide

|

|

Bild: Tuthmosis

III Dynasty 18 1504-1450 BCD |

Aufgrund ihres Alters gegenüber ihrem Mitherrscher war sie die dominierende Kraft in der Verwaltung des Landes. Später zählt sie die vorangegangen Jahre ihres Stiefsohnes zu ihren eigenen hinzu.

Kurz nach ihrer Machtergreifung begann sie mit der Planung und dem Bau eines der phantastischen Tempelbauten in der ägyptischen Geschichte. Zwar wurde wahrscheinlich schon ein Tempelprojekt ähnlicher Art von Thutmosis II. an diesem Ort begonnen, welches von Hatschepsut nach dem Tode ihres Gatten "übernommen" wurde, aber diese "Erweiterung" stellte alles Vorhandene in den Schatten.

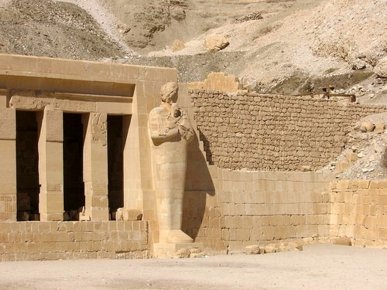

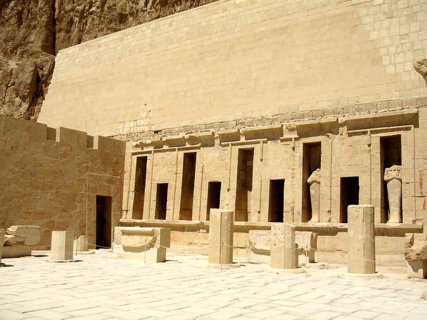

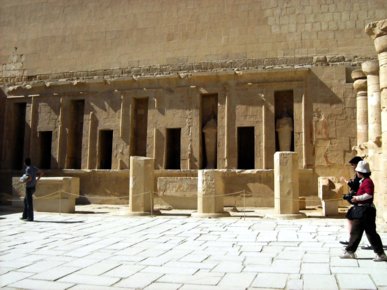

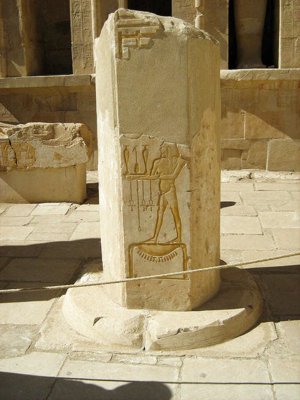

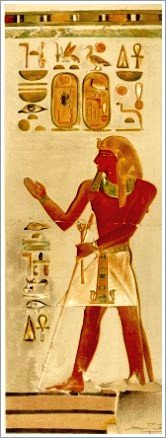

Der Tempel selbst war mit einer Reihe von kolossaler Statuen geschmückt. Sie zeigten Hatschepsut als "lebenden Osiris" mit weißem, bandagiertem Körper und blankem Gesicht. Auf dem Kopf trägt sie entweder die weiße Krone von Oberägypten oder die Doppelkrone der beiden Länder.

|

|

| Oside Statuen der Hatschepsut vor der

Pfeilerhalle zur 3. Terrasse (Bilder: Mit frd. Genehmigung Peter Alscher) |

Als sie noch große königliche Gemahlin Thutmosis II. war, begann sie mit dem Bau einer Grabstätte im versteckten Wadi Sikkat Taka el-Zeida ( Bezeichnung: WA D) in Theben-West. Dieses unvollendete Grab wurde wahrscheinlich aufgegeben, als Hatschepsut Königin wurde, noch bevor die Arbeiten am Grabschacht abgeschlossen waren. Howard Carter entdeckte diese Grabstätte 1916.

Es wurde ein neues Grab für die Königin im Tal der Könige angelegt. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass sie stattdessen das Grab ihres Vaters Thutmosis I. (KV20) erweitern ließ, bis es zum längsten und tiefsten Grab des Tales wurde, um es für ein Doppelbegräbnis herzurichten. Eine andere Meinung ist, dass Hatschepsut mit einer eigenen Grabanlage begann und ihren Vater aus KV 34 umbetten ließ. Dieses Grab wurde schon im Altertum von Grabräubern ausgeraubt. Neben zwei Quarzitsarkophagen, die von William C. Hayes, "C" und "D" genannt wurden, war eine Kanopentruhe aus Alabaster gefunden worden, in der sich lt. Beschriftung die inneren Organe der Königin befinden sollten.

1903 wurde dieses Königsgrab dann von Howard Carter und Theodore Davis freigelegt.

Auf einer Stele aus Armant wird das Sterbejahr von Hatschepsut überliefert. Die Königin starb am 10. Tag des sechsten Monats des 22. Jahr ihrer Regierungszeit. Ihr Nachfolger, der sie höchstwahrscheinlich standesgemäß bestatten ließ, war ihr Neffe und Stiefsohn Thutmosis III., der danach 33 Jahre an der Spitze des ägyptischen Reiches stand.

*

Lange Zeit war die Mumie der Königin verschollen oder noch nicht identifiziert. Verschiedene weibliche Mumien wurden in Erwägung gezogen. In dem Grab KV 60 (Grab der königlichen Amme Hatschepsuts) fand man zwei weibliche Mumien. Die eine, in einem Sarkophag liegende Mumie brachte man ins 1908 Museum von Kairo. Der Sarg war mit dem Namen der Amme von Hatschepsut - "Sat-Ra" - beschriftet. Die andere, eine fettleibige Frauenmumie, blieb teilweise ausgewickelt auf dem Boden des Grabes liegen, mitsamt den rotblonden Haaren, die neben ihr lagen. Die Mumie selber war kahlköpfig.

Überraschenderweise identifizierte die ägyptische Altertumsbehörde (SCA) nun die Mumie KV60-A, die bis dato noch im Tal der Könige in KV60 auf dem Boden gelegen hatte, als die Mumie der Hatschepsut. Lt. den durchgeführten CT-Scans der KV60-A Mumie mit denen ihrer nächsten männlichen Verwandten Thutmosis II. und Thutmosis III. ergaben sich zwar bei den anatomischen Vergleichen der Gesichtsschädel, Nasenbein, Jochbein, Kieferknochen, Kinn und Überbiss zahlreiche Übereinstimmungen - doch erlaubten die Ergebnisse der anatomischen Vergleiche keine gesicherte Identifikation der Mumie KV60-A als die der Königin Hatschepsut.

In der Cachette in Deir el-Bahari (DB 320) entdeckte man einen Holzkasten, in dem sich ein Paket mit inneren Organen befand, welches man dem Begräbnis der Königin Hatschepsut zuordnete. Darüber hinaus fand Romer Restes ihres hölzernen Sarges (des weiteren auch Gegenstände anderer Könige) in einem Schacht des Grabes KV 4 (Ramses XI.). Es ist wahrscheinlich, dass die Priester aus der Zeit Pinodjems I. (21. Dyn.) dieses Grab als Werkstatt während der "Umbettungsaktion" zum Ausbessern benutzten.

|

|

|

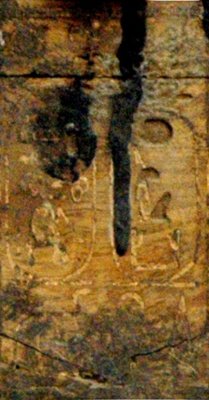

Kasten aus Holz und Elfenbein mit Kartuschen der Hatschepsut unterhalb des Knaufes - Cairo National Museum JE 26250 - |

Bildvergrößerung der Kartuschen der Hatschepsut |

|

Datei: CAI

JE2620 Hatschepsut coffer SVI0107 web |

Datei: CAI

JE2620 Hatschepsut Truhe Inschrift |

Den aktuellen Meldungen aus 2007 zufolge enthält der Kasten aus Holz und Elfenbein mit den Kartuschen der Königin Hatschepsut (gefunden 1881 in DB 320) vermutlich den mumifizierten Rest des Magens oder der Leber und einen Backenzahn mit abgebrochener Wurzel. Dieser Backenzahn wurde von den Experten des SCA als "Schlüssel" zur Identifizierung der Mumie herangezogen. Dr. Galal El-Behri identifizierte den Zahn aus dem Kästchen als einen siebten rechten oberen Backenzahn. Bei der am Boden liegenden fettleibigen Mumie aus KV 60 sei der linksseitige obere siebte Zahn (Backenzahn) "broken and disfigures" (KMT 18,3,2007), der rechte obere siebte Zahn fehle, aber eine seiner Wurzeln sei noch vorhanden. 2007 präsentierte Zahi Hawass ein durch "Bildverarbeitung" ermöglichtes "Einschieben" des Zahns aus dem Kästchen in ein CT-Photo des Schädels bzw. Kiefers der "fettleibigen Frauenmumie" aus KV 60. (Z. Hawass, in KMT 18,3,2007) Die CT-Untersuchung zeigte lt. Zahi Hawass, dass dem Backenzahn im Holzkasten einer seiner Wurzel fehlt. Dieser Backenzahn passt lt. SCA recht gut in eine Lücke im rechten Oberkiefer der fettleibigen Mumie KV60-A (aus dem Grab der Sat-Ra), wo sich auch noch die fehlende Wurzel befindet. Wie der deutsche Ägyptologe und Professor a. D. der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Erhart Graefe nun aber in den Göttinger Miszellen Heft 231 (Göttingen 2011) ausführt: "Mit anderen Worten, ein dreidimensionales Objekt wurde nach Umriss auf eine zweidimensionalen Bild verschoben und als passend erklärt" - hat der Zahnarzt J. J. Thimes in KMT 19,3, 2008, 6-7 dargelegt, der Backenzahn sei zwar in der TV-Dokumentation (Discovery Channel) in den Oberkiefer eingeschoben worden (d. h. in eine dort vorhandene Lücke), es handle sich aber in Wirklichkeit (siehe dazu Artikel von Prof. Graefe in GM Heft 231, S. 42) um einen Backenzahn (Molar) des Unterkiefers. Dazu kommt noch, dass ein Kollege von J. J. Thimes (zitiert in dem Artikel in KMT 19,3, 2008) den Eindruck hatte, das Röntgenphoto des Kästchens zeige in Wirklichkeit zwei verschiedene Zähne. Damit bleibt das Verwirrspiel um die Identität der Mumie der fettleibigen Dame aus KV 60 wieder vollkommen offen. Auch die Interpretation, das Kästchen habe Eingeweide der Königin enthalten, wird von Prof. Graefe angezweifelt, denn erstens besaß Hatschepsut einen normalen großen steinernen Kanopenkasten und sicher dazu auch königliche Kanopengefäße aus Stein, dazu ist das Kästchen auch viel zu klein, um als Kanopengefäß interpretiert werden zu können. Es stellt sich auch lt. Prof. Graefe die Frage, warum ein zu Lebzeiten ausgefallener Zahn der Königin in ein Schmuckkästchen ihrer Grabausstattung geraten ist, darin noch nach der Plünderung des Grabes oder schon nach dessen Zerstörung durch evtl. Thutmosis III. 400 Jahre verblieben sein könnte und sogar noch nach der behelfsmäßigen Wiederverwendung für Eingeweide der Prinzessin aus der 21. Dynastie. (Quelle: teilweise zitiert aus Göttinger Miszellen, Heft 231 - Göttingen 2011 - Beitrag von Prof. Erhart Graefe) |

|

Die Mumie KV60-A, welche man nun evtl. als die der Hatschepsut identifiziert hat, war etwa 159 cm groß und das Sterbealter lag lt. SCA zwischen 46 - 60 Jahre. Sie war in ihren letzten Lebensjahren so fett (lt. Prof. Zahi Hawass) - das die inneren Organe durch den Beckenboden entnommen wurden (anstelle des üblichen Unterleibschnittes) Das Gehirn verblieb im Schädel. Hatschepsut litt an Arthritis an den Wirbelknochen und hatte einen Bandscheibenvorfall. Den CT-Bildern zufolge litt sie auch an Osteoporose. Außerdem fand man eine Gewebemasse, die vom linken Darmbein ausging und dessen beide Oberflächen erodierte, wobei es sich wahrscheinlich um die Metastase eines Tumors handelt. Die Zähne der Mumie befanden sich in einem sehr schlechten Zustand, einige von ihnen hatten Karies oder waren abgebrochen.

Es sollen jetzt - lt. SCA - weitere Untersuchungen an der Mumie KV60-A vorgenommen werden und die Identifikation der Mumie durch DNA-Untersuchungen und Vergleiche mit ihren Verwandten abgesichert werden. Als Verwandte kommen der Ehemann und Halb-Bruder Thutmosis II., ihre evtl. Großmutter Ahmes-Nefertari (?) und ihr Neffe Thutmosis III. infrage.

![]()

| Djeser-Djeseru "Das Haus der Millionen Jahre " |

|

|

Als

die ersten Europäer um 1740 nach Deir el-Bahari kamen, stand vom

Hatschepsut-Tempel wohl nur noch das Granittor, welches auf dem

Säulenhof der obersten Terrasse führte.

Deutlich ist darauf zu erkennen, wo der

Name der Königin ausgemeißelt und durch den ihres Nachfolgers

ersetzt worden ist. |

Die Königin Hatschepsut ließ einen Gedächtnistempel für sich selbst und ihren verstorbenen Vater Thutmosis I. am Westufer von Theben anlegen. Er war dem Reichsgott Amun und der Göttin Hathor sowie dem Totengott Anubis geweiht. Sie nannte ihn " Großer Tempel von Millionen Jahren, der Tempel [ namens] 'Amun ist der Allerheiligste." Die geläufige Kurzform davon lautet: "Djeser djeseru".

|

|

|

|

Djeser Djeseru |

Mittlerer Hof des Heiligtums |

| Bild: Deir

el Bahari 187 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild: Peter Alscher |

|

" Die Königin

Maat-Ka-Ra....sie hat es gemacht als Denkmal für ihren Vater Amun,

dem Herrn der Throne der Beiden Länder; indem sie ihm errichten ließ

den Großen Tempel von Millionen Jahren, das Haus Amun ist der

Allerheiligste, aus schönem weißen Kalkstein, an seiner herrlichen

Stätte der Vorzeit, damit sie seinetwegen mit Leben beschenkt sei,

ewiglich. " |

|

|

|

|

Der Tempel der Hatschepsut |

Das Heiligtum

im Talkessel des Deir el Bahari |

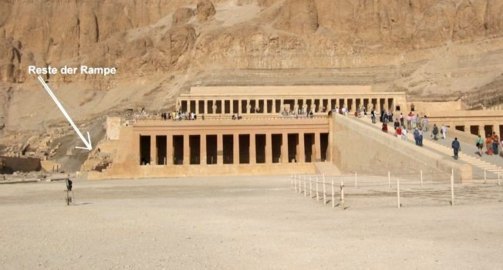

Bei der Planung und Ausführung einer ägyptischen Tempelanlage waren bestimmte Gesetzmäßigkeiten bezüglich Orientierung und Funktionen einzuhalten, wie die Ausrichtung der Haupttore des Tempels auf das Nilufer, damit das "Allerheiligste" durch eine gerade Prozessionsallee mit der Anlegestelle am Nil, dem Lebensspender, verbunden war. Damit die Sonnenstrahlen am frühen Morgen bis ins Sanktuar vordringen konnten, musste die Achse des Tempels nach Osten hin ausgerichtet sein. Als dritter Punkt war die Ausrichtung der Tempelanlage nach einem bedeutenden kultischen oder "familiären" Tempel wichtig. Das Millionenjahrhaus der Hatschepsut erfüllte alle drei Vorgaben - auch die Dritte, denn wenn man die Achse über den Nil weiterführt, verbindet sich diese mit der Hauptachse des großen Tempels des Amun in Karnak.

Als offiziell gesichertes Datum für den Baubeginn des Tempels - nachdem unter der Herrschaft der Königin ein evtl. bereits vorhandener Bau erweitert und modifiziert wurde - wird allgemein das 7. Regierungsjahr der Hatschepsut genannt. Am Ende ihrer Regierungszeit im 22. Jahr, also nach gut 15 Jahren, war das Heiligtum nahezu fertiggestellt.

Bei der Errichtung des Terrassentempels, der vollständig aus Kalkstein errichtet wurde, hat man höchstwahrscheinlich mit der oberen Terrasse begonnen, welche sich direkt an die steile Felswand anlehnt. In gewissen Elementen ähnelt dieser dem benachbartem Grabmal des Mentuhotep II. Neb-hepet-Ra, trennt aber den Tempel vom Königsgrab.

|

der ältere Tempel des Mentuhotep

|

|

Allgemein wird der hohe Beamte Sen-en-mut als Architekt und Erbauer des Heiligtums angesehen. Auf jeden Fall war er wohl der Bauleiter, der für die Planung und Organisation verantwortlich war. Er bezeichnet sich in einer Inschrift als " Aufseher der Arbeiten in Djeser-Djeseru." Ob er selbst die notwendigen Fähigkeiten eines Architekten besaß, wissen wir nicht, aber seine übergeordnete Stellung erlaubte es ihm natürlich ohne Zweifel, die geeigneten Architekten auszuwählen. Wie wäre es ihm ansonsten möglich, dass an über 60 Stellen, selbst im Sanktuar, seine Gestalt und sein Name an den Tempelwänden eingraviert sind. Ohne Zustimmung der Königin wäre es nicht möglich, die Darstellungen des Sen-en-mut "versteckt" hinter Türen anzubringen.

|

|

|

Ostrakon mit Porträt Sen-en-mut gefunden auf dem Grund seines Grabes |

Würfelhocker des Senenmut und der Prinzessin Neferure |

| Autor: Keith

Schengili-Roberts Bild: Ostracon-ThroughtToDepictSenenmut01Metrop. Lizenz: CC BY SA 3.0 |

Sen-en-mut mit Neferu-Ra. |

|

Ostrakon Senenmut - Metropolitan Museum NY. |

Einer der Baumeister des Heiligtums scheint ein Beamter mit Namen Djehuti gewesen zu sein. Auf der sogenannten " Northampton-Stele", die in seinem Grab TT 11 gefunden wurde, schreibt er in einer Inschrift: " Ich war der oberste Befehlshaber, der Anordnungen gab. Ich leitete die Handwerker bei der Arbeit in Djeser-Djeseru....".

Das Lexikon der Ägyptologie (Bd. I. Harrassowitz 1975 - Wolfgang Helck und Eberhard Otto) gibt dazu folgende Information (Zitat):

Baubeginn Jahr 7, Abschluss Jahr

20-22, also nach Rekordzeit von nur 15 Jahren. Nach Bau-Ostraka sind

folgende Beamte an der Ausführung beteiligt:

Ihnen wurden von ausführenden Bildhauern Namenssteine geschickt mit Aufschriften wie: "MAat-kA-Ra, die Theben mit Mauern umgibt". Sie wurden mit unbekanntem Zweck in Taltempel und Aufweg verbaut. Dass Senenmut den Entwurf lieferte, ist nicht erwiesen. |

| Beschreibung des Bauwerkes: |

Im Rahmen dieser Seite ist es unmöglich, alle architektonischen Anlagen des Heiligtums zu beschreiben, deshalb sollen im folgenden nur die wichtigsten Hallen und Terrassen beschrieben werden

![]()

Die Tempelöffnung liegt im Osten. Bei guter, klarer Sicht reicht der Blick von der 3. oberen Terrasse aus bis zum 1. Pylon des großen Karnak-Tempels auf den Obelisken der Hatschepsut. Der Tempel ist durch eine Prozessionsstrasse mit dem sogenannten Taltempel verbunden. Vom Taltempel, dessen Kaianlagen zu Hatschepsuts Zeit durch einen Kanal mit dem Nil verbunden waren, ist in heutiger Zeit nichts mehr erhalten., deshalb haben wir über die Architektur dieser Anlage keine gesicherten Informationen. Nur noch die ungefähre Lage ist bekannt.

Die breite Prozessionsstrasse, war bis hinauf zum Haupttempel links und rechts von einer monumentalen Sphingen-Allee mit etwa 50 Sphingenpaaren und mindestens eine Barkenkapelle gesäumt. Diese Allee mündete nach etwa 1 km in einen großzügig angelegten Vorplatz, der von einer ausgedehnten Gartenanlage umgeben war. Hier befanden sich zwei T-förmige Wasserbecken, in denen Papyrus- und Lotuspflanzen wuchsen. Noch heute sind gleich neben dem Eingang zum Vorhof links und rechts Reste der Holzstümpfe von zwei Persea-Bäume zu erkennen, die hier wuchsen.

|

|

|

| Vor dem Tempel - auf der 1. Terrasse und am Prozessionsweg zum Tempel - wird an der Restaurierung von Hatschepsut Sandstein-Sphingen gearbeitet. Diese hier steht bereits wieder am Prozessionsweg zum Tempel (wobei man sich aber evtl. fragen sollte, wieviel Original-Substanz vorhanden sein sollte, für eine Restaurierung ?) | |

| Bild: Friedrich Graf | Bild: Carola Schneider |

| Die unteren Hallen und die Rampe: |

Der auf mehrere Ebenen angelegte Tempel besaß drei große, durch Kolonnaden getrennte Höfe, die über Rampen miteinander verbunden und durch Kalksteinwände abgegrenzt waren.

Die Balustraden der unteren Rampe waren im versenkten Relief beidseitig mit jeweils einem Löwen, der heute aber nur noch auf der Innenseite der linken, südlichen Balustrade erhalten ist, geschmückt. Die steinernere Brüstung, die den Aufgang zur nächsten Terrasse säumt, wird mit dem Bild einer riesigen Schlange geschmückt, auf deren Kopf je ein Horusfalke thront. Diese Figuren sollten wohl darüber wachen, dass nichts "Unreines und Unheilvolles" in die inneren Räume des Heiligtums eindringen konnte.

|

|

|

Balustrade mit einem Löwen (untere Rampe) |

Aufgang zur nächsten Terrasse (obere Rampe) |

| Bild: Hatshepsut

temple22.JPG Autor: Rèmih Lizenz: (CC BY-SA 2.5e) |

(Bild: Elvira Kronlob)

|

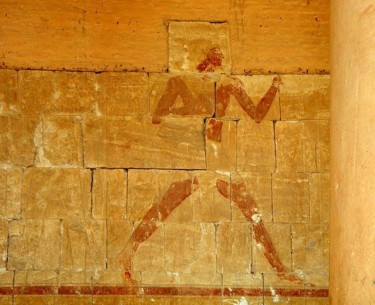

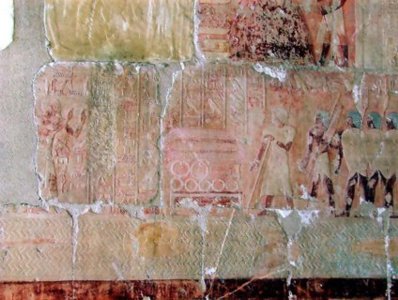

Durch die beiden großen, die Terrassen miteinander verbindenden Rampen, wird der Tempel faktisch in zwei Hälften geteilt, so dass seine Fassade, wenn man die Säulenhallen der beiden unteren Terrassen miteinbezieht, in vier Abschnitte gegliedert ist. In den Kolonnaden dieses Bereichs findet man Szenen mit bedeutenden Ereignissen aus Hatschepsuts Leben und Regierungszeit, mit denen sie ihre töchterliche Verehrung für Amun betonen wollte. Die Anbringung der Themen in den Pfeilergängen der untersten Terrasse, deren Reliefs leider schlecht erhalten sind, richtet sich inhaltlich nach den Himmelsrichtungen Süd und Nord. Die Malereien entlang des unteren Südportikus (auf der linken Seite, wenn man vor dem Tempel steht) zeigen die Renovierung des Großen Amun-Tempels in Karnak einschließlich Berichte von den ersten beiden Obelisken der Königin aus den Steinbrüchen von Assuan, ihrem Herausschlagen und ihrer Verladung auf die Boote. Auf der entgegengesetzten Seite derselben Säulenhalle ist Hatschepsut als traditionellen König der 18. Dynastie beim Jagen, Schießen und Fischen zu sehen. Auf der Nordseite werden Szenen der Hatschepsut als Verteidiger der Maat gezeigt, Hatschepsut als Sphinx beim Niedertrampeln von Asiaten. Es folgen Darstellungen in der sog. Jagdhalle von den Vogeljagd in den Sümpfen des Deltas.

|

|

|

|

2. Hof der Tempelanlage mit Rampe und linker Seite des Portikus. (Bild: Elvira Kronlob) |

Kolossale

oside Statue der Hatschepsut Ende des nördlichen Flügels der 1. Pfeilerhalle (Bild: MfG Hanne Siegmeier) |

| Obeliskenhalle: |

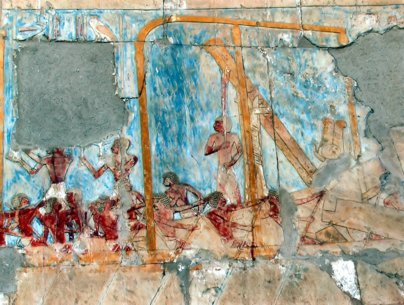

In der südlichen nach vorne offenen Pfeilerhalle ( 1. Portikus), deren Decke von zweimal elf Pfeilern getragen wird, ist auf der Rückwand neben religiösen Szenen vor allem der Transport von zwei Obelisken von Assuan nach Theben, die für den Karnaktempel bestimmt waren, dargestellt. Diese beiden Obelisken wurden in einer Rekordzeit von 7 Monaten aus dem Steinbruch in Assuan herausgeschlagen.

Königin Hatschepsut hat während ihrer Regierungszeit insgesamt 2 Paare Obelisken in Karnak aufstellen lassen, die Ersten in Karnak-Ost im 2. Regierungsjahr (hinter dem Festzelt des Tuthmosis III., von denen aber nur noch die Sockel vorhanden sind) und im Jahre 16 das andere Paar (zwischen dem 4. und 5. Obelisken). Von dem letzteren Paar steht heute noch einer, während von dem anderen zerstörten Zwilling die Spitze heute am Heiligen See liegt. Außer ihren eigenen Obelisken hat Hatschepsut auch noch die im von Thutmosis II. (2. Regierungsjahr) gestifteten Obelisken im Karnak-Tempel aufrichten lassen. Auf dem Relief in der Obeliskenhalle in Deir el Bahari werden insgesamt 4 aufgestellte Obelisken gezeigt.

Zwei riesige Doppel-Schiffe, die mit den beiden Obelisken beladen sind, werden von 27 Zugschiffen mit insgesamt 864 Ruderern nach Karnak gezogen.

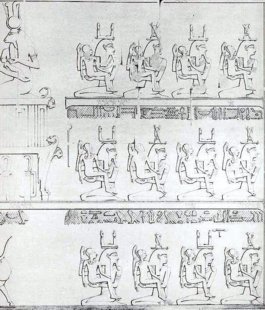

Die Reliefs in dieser Halle sind heute nur sehr schwer zu erkennen. Bei seiner Ausgrabung des Tempels in den Jahren 1894-1908) durch Naville waren diese Reliefs noch wesentlich besser erhalten. Deutlich erkennbar zeigen die Bilder in der Publikation Navilles den Transport der Obelisken, die heute vollkommen verschwunden sind. Diese Darstellung gaben der südlichen Pfeilerhalle den Namen "Obeliskenhalle".

|

Rituallauf des Königs Weiter nördlich in der südlichen Pfeilerhalle ist eine sehr interessante Ritualszene dargestellt, die einen "Rituallauf des Königs" vor dem ithyphallischen Gott Amun zeigt. Der König trägt in der rechten Hand ein Szepter, es ist aber nicht mehr zu erkennen, was er in der linken Hand hält. Naville identifizierte dieses Ritual aufgrund der Beischrift als "Geben des Feldes", während Kees (1812) sich eindeutig für das Ritual des "heb-sed-Lauf" entschied. Bild: M20081120

353 |

|

|

Halle der Obelisken Truppenparade bei Ankunft der Obelisken Bild: Djeser-Djeseru |

| Jagdhalle: |

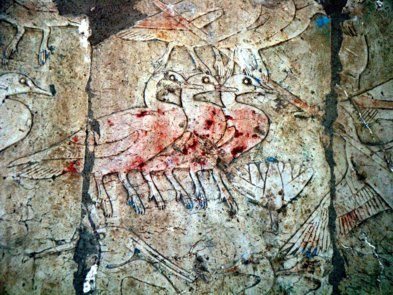

Die Reliefs in der nördlichen "Jagdhalle", sind stark zerstört. Es ist aber noch eine Jagdszene zu erkennen, die eine Gruppe von Sumpfvögel darstellt, welche sich an einem Teich niedergelassen haben und mit Hilfe eines großen, von mehreren Männern gehaltenen Netzes, gefangen werden. Diese Darstellung veranlasste die Archäologen wahrscheinlich der Halle ihren Namen zu geben. Die Papyrusboot-Fahrt stellt das "rituelle Papyrusausreißen" durch den König dar, von der in den Tempeln des Neuen Reiches und der Spätzeit sich insgesamt 6 Darstellungen teilweise erhalten haben (siehe Kom Ombo, Luxor-Tempel Amenophis III. u.a.)

|

|

| Die Darstellungen zeigen Vögel, die sich im an einem Teich im Dickicht niedergelassen haben. Scheinbar sitzen auf der rechten Darstellung einige Jungvögel auf den Papyrusdolden. | |

| Bild: M20081120_363 Autor: Mutnedjmet im Flickr-AlbumKairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild: Deir

el Bahari 3320 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

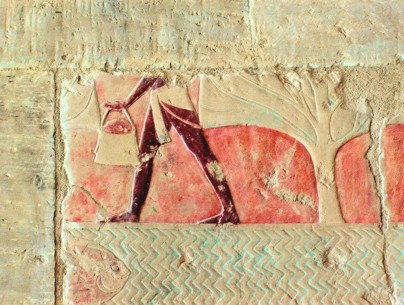

An der Westwand der Jagdhalle befindet sich eine Darstellung, die eine rituelle Fahrt der Königin in einem Papyrusnachen durch den Papyrusdickicht zeigt. Darauf folgt eine Szene mit dem Fang von Wasservögeln, die von der Königin mithilfe eines Schlagnetzes gefangen werden und oberhalb davon Fischfangszenen.

| 2. Portikus: - mittlere Terrasse - |

Die breite Rampe führt zwischen den beiden unteren Hallen hinauf auf den mittleren Hof mit dem 2. Portikus, der linksseitig aus der "Punthalle", in der die Wandmalereien einer Handelsexpedition nach Punt im neunten Regierungsjahr der Hatschepsut dargestellt werden und rechts aus der "Geburtshalle", in welcher die göttliche Geburt der Hatschepsut dokumentiert wird. An die Punthalle schließt sich links die "Hathorkapelle" und an die Geburtshalle rechts die "Anubiskapelle" an.

|

|

|

|

Frontalansicht der 2. u. 3. Pfeilerhalle_ |

Die Mittlere Terrasse und die

Rampe zur Oberen Terrasse (Bild: Peter Alscher) |

| Hathorkapelle |

Auf diesem mittleren Hof ( 1. Terrasse), südlich der Punthalle, befindet sich außerdem ein kleines Heiligtum, welches der Göttin Hathor geweiht war. Ihre besondere Rolle unter den Göttern von Theben wurde durch die Tatsache Rechnung getragen, dass von der unteren Terrasse eine eigene Rampe zu ihrem Schrein heraufführte und durch einen eigenen Eingang zu erreichen war-

|

Reste

der alten Rampe

Die südliche Stützmauer der Rampe wurde auf einer alten Umfassungsmauer vom Tempel des Mentuhotep II. errichtet. Deren Steinlagen aus Kalkstein sind bis auf eine Höhe von 2,20 Meter erhalten. Die Rampe lehnte auf der Nordseite an die Stützmauer des Haupttempels an.

(Bild: Peter Alscher) |

Südliche Stützmauer der unteren Terrasse. Der Horusfalke trägt die Doppelkrone und eine Sonnenscheibe mit einem Uräus über dem Falken und einem Anch-Zeichen. |

|

| Bild: IMGA3179 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

Kapelle der Hathor 1. Hathor als Kuh im Schrein stehend dargestellt, säugt das königliche Kind gegenüberliegende Wand: Hathorkuh im Schrein, welche das königliche Kind schützt und säugt. 2. Festzug der Hathor mit

Booten 3. von links nach rechts: ( Plan nach Siliotti - bearbeitet von |

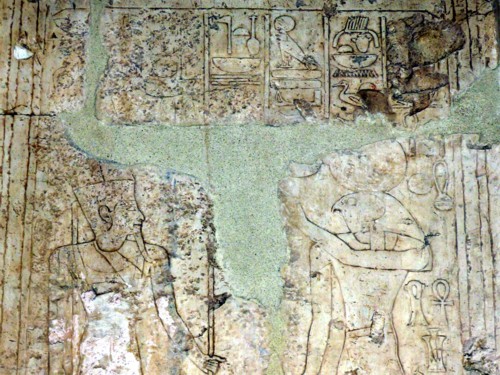

Die Hathor-Kuh kommt auf beiden Seiten der Hathorkapelle (nördliche und südliche Frontfassade) gefolgt von Anubis, auf die Königin zu und leckt ihr die Hand. Die Königin sitzt unter einem von Lotus-Säulen getragenen Baldachin auf einem Thron. Auf beiden Darstellungen wurden die Kartuschen Hatschepsuts in den Thronnamen von Thutmosis II. (ihres Gatten) geändert.

|

|

|

|

Die Hathorkuh an der Nordwand. |

Die Göttin Hathor in Kuhgestalt Auch auf der linken südlichen Frontseite zeigt die Darstellung die Hathorkuh, welche der Königin, die unter einem von Lotus-Säulen getragenen Baldachin sitzt, die Hand leckt. Die Königin trägt die Doppelfederkrone mit Widdergehörn und Sonnenscheibe. |

|

(Bildquelle: Elvira Kronlob) |

(Bild: Elvira Kronlob) |

Den Portikus, den man heute durch die Punthalle betritt, beinhaltet zwei eckige Säulen in der Mitte. Einige Kapitelle der runden Säulen und Pfeiler sind erhalten geblieben und tragen den menschlichen Kopf der Göttin mit Kuhohren und einem Sistrum auf dem Kopf. Die eckigen Säulen werden von zwei Gruppen von je vier Säulen flankiert, die mit Hathorkapitellen geschmückt sind und bilden den Eingang zum folgenden Vestibül mit acht 16seitigen Säulen und 4 Pfeilern, die direkt entlang der Ost-West-Achse der Kapelle errichtet wurden.

|

|

|

| Sogenannte "Hathorkapitelle"

zieren die Pfeiler und Säulen des Heiligtums der Göttin Hathor.

Von zwei oder vier Seiten zeigen sie das menschliche Gesicht einer Frau

mit Kuhohren - als Anspielung auf die Kuhgestalt, in der die Göttin

Hathor oft auftrat. Der Hathorkapitell trägt oben auf der Ostseite

einen kleinen Schrein als Kopfaufsatz, in dem zwei Uräen dargestellt

sind. Die Uräen werden von der Sonnenscheibe gekrönt.

Auf den Pfeilerdekorationen ohne Hathorkapitellen wird Horus, der Falkengott, dargestellt, der die Kronen von Ober- und Unterägypten sowie die Sonnenscheibe mit Uräus trägt. |

|

(Bildquelle: Elvira Kronlob) |

(Bildquelle: Peter Alscher) |

Auf der nördlichen und auf der südlichen Seite im vorderen Vestibüls/Vorhalle befindet sich eine Abbildung, der Hathor als Kuh (sie nährt Hatschepsut). Hathor wird in beiden Szenen als Statue auf einem Sockel stehend dargestellt. Die Hathor-Kuh auf der Nordseite tritt aus dem Schrein heraus und bewegt sich in traditioneller Richtung der Götter.

|

|

| Die linke Darstellung der Hathorkuh au der nördlichen Innenwand der Vorhalle scheint überarbeitet zu sein. Unter dem Kuheuter kniete einst die Königin. Ebenso "schattenhaft" sind Reste der Darstellung der Königin zu erkennen, die unterhalb des Kopfes der Kuh gestanden hatte. Pos. (a) | Eine fast gegengleiche Darstellung der Hathor-Kuh als Statue

im Schrein befindet sich auf der südlichen Innenwand. Unter ihr kniet

eine kleine Figur der Königin und trinkt am Euter der Kuh. |

| Bild: Hathorkuh

IMGA3184 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild: Peter Alscher |

Rechts von der Darstellung der Königin vor Hathor (1) auf der nördlichen Wand des Vestibüls befinden sich Texte, in denen Hatschepsut die Kapelle der Hathor weiht. Auf der Südwand, auch direkt neben der Zungenmauer befinden sich Reste eines Widmungstextes.

| Hypostyl oder Säulenhalle: |

Die Wände der Nordwand der sich anschließenden Säulenhalle (2) zeigen besonders schöne und heute noch gut erhaltene Szenen. An der Ostseite der hinteren Nordwand ist eine Szenenfolge von besonderem Interesse. Hier wird eine feierliche Schiffs-Prozession für die Göttin dargestellt, die noch zum Teil in ihrer ursprünglichen Farbe erhalten ist. Die Darstellung des Festzuges ist unerteilt in drei Reihen mit Booten. Zu sehen sind mehrere Boote mit Schreinen, Soldaten mit Standarten, Zweige von Bäumen, Fächer und sogar ein Mann mit einem Löwen und ein Tänzer. Die Prozession führt zum Kultbild, welches dann von der Königin durch ein Opfer "wiederbelebt" wird. Hathor nimmt in dem Kultbild Platz und führt die heiligen Handlungen für das Fest "der Wiederholung der Geburt" durch.

Die Königin (der Name wurde auf Thutmosis II. geändert) ist auf der nördlichen und dem südlichen Ende der Westwand bei zwei rituellen Kultläufen vor der Göttin Hathor dargestellt.

Vogellauf: südliche

Ecke der Westwand - Hatschepsut vor Hathor.

Die Königin trägt die Atef-Krone und hält drei Stäbe in der

rechten Hand. In der linken Hand hält sie einen Ach-Vogel.

Ruderlauf: nördliches Ende

der Westwand - Ruderlauf mit Atef-Krone vor Hathor

|

|

|

|

Nördliches Ende der Westwand Ruderlauf der Königin (geändert auf Thutmosis II.) Pos. links von (b) |

Südliche Ecke der Westwand Vogellauf der Hatschepsut (geändert auf Thutmosis II.) Pos. links von (d) |

| Bild:

IMG_0765 Autor: Hanne by Flickr-Album Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild:

IMG_0757 Autor: Hanne by Flickr-Album Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

|

|

|

Kapelle der Hathor - Hypostyl (Pos.

2 auf dem obigen Plan) Auf dem linken Bild ist Thutmosis

III. mit einem Ruder in der Hand dargestellt - vor ihm steht die Göttin

Hathorl |

|

beide Bilder: Elvira Kronlob 2015 - alle Rechte vorbehalten |

|

|

|

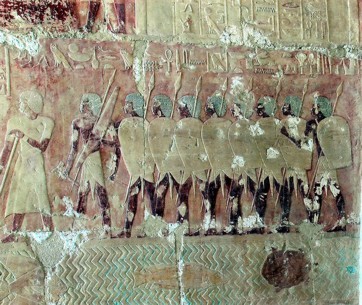

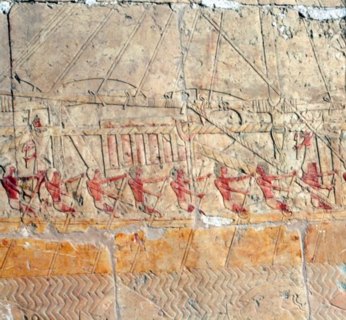

| Hypostyl - Nordwand der Hathorkapelle - Soldatenparade | |

| Auf der Darstellung erkennt man verschiedene Truppenteile unter den begleitenden Soldaten. Vorweg marschieren Soldaten des königlichen Prunkschiffes, die mit Äxten bewaffnet sind. Zu unterscheiden sind diese durch die Militärstandarte, welche eine Barke zeigt, an deren Bug eine Sphinx steht. | Die nächste Gruppe gehört zur Leibwache des Königs,

erkennbar an der Militärstandarte mit der Sphinx. Diese Soldaten tragen

z. T. Schild und Speer, Axt und sogar Pfeil und Bogen. |

|

Bild: Deir

el Bahari 225 |

Bild:

Deir el Bahari 224 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

|

|

|

Militärstandarten zeigen die

Truppenzugehörigkeit der Soldaten. |

|

|

Bild: Deir

el Bahari 223 |

Bild: Deir

el Bahari 225 (Ausschnitt) |

|

|

|

Hypostyl - Nordwand der Hathorkapelle - Soldatenparade |

| Bild: Djeser-Djeseru,

Temple of Queen Hatshepsut Autor: Kairoinfo4U by Flickr-Album (bearbeitet von Nefershapiland) Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

|

|

|

Nubische Fußsoldaten, bewaffnet mit

Wurfhölzern bilden den Abschluss der Gruppe. |

|

|

Bild: Deir

el Bahari 223 |

Bild: Djeser

djeseru |

|

|

| Die Boote in der oberen Reihe sind stark zerstört. Auf den unteren Reihen sind lange Boote zu sehen, die eine Eskorte bilden und auf denen Männer die Ruder bedienen. Große Schreine stehen auf den Booten, die mit Vorhängen umhüllt sind. Die Königin wird durch ihren Ka vertreten, der hier in Form eines großen Fächers auf einem thronähnlichen Stuhl dargestellt wird. | |

| Bild: Deir

el Bahari 227 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild: Hatshepsut

Djeser-djeseru 3425 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Dieses Heiligtum besteht aus einer engen und langen Halle mit einer Gewölbedecke und vier kleinen Nischen an der Nord- und Südwand, die evtl. alle Darstellungen der Königin oder Thutmosis III. vor den Göttern zeigen. Hier befindet sich auch der Eingang zum zweiten inneren Raum der Hathorkapelle. Die Wände dieses Raumes werden von zwei großen Nischen unterbrochen. Gut versteckt erscheint in der Ecke der linken hinteren Nischen ganz unerwartet das Porträt des königlichen Architekten Senenmut. An der hinteren Wand des Raumes findet man schließlich eine bedeutende Szene, die ebenfalls den Hathorkult repräsentiert: Amun und Hathor weihen die Königin, die die Doppelkrone und den Zeremonienbart trägt.

|

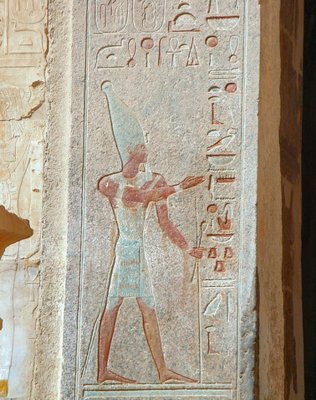

Rechter

Türpfosten (Nordseite) des Tores, das in den Inneren Raum des

Hathor-Schreines führt. Auf der Darstellung ist Thutmosis III. zu sehen

- während auf der südlichen Seite die Königin Hatschepsut dargestellt

war - später in Thutmosis II. (Ehemann und Halbbruder der Königin)

umgearbeitet.

|

| Bild: Elvira Kronlob - alle Rechte vorbehalten |

Der Zugang in die inneren Räume des Hathor-Heiligtums ist für Besucher gesperrt, so dass man von der Dekoration nichts zu sehen bekommt außer die Durchgänge zum Sanktuar.

|

|

|

Blick auf die 1. Tür der Hathorkapelle und rechts ein Blick in die Tiefe der Kapelle. Vor einigen Jahren wurde die Kapelle umfassend restauriert. Auf den beiden Seiten (ganz links und ganz rechts der Eingangswand) sieht man je eine Hathor-Standarte und auf dem Türsturz die königlichen Titeln von Thutmosis II. und Thutmosis III. In den beiden oberen Zeilen wird das Tor als Tür der Hatschepsut (geändert in Thutmosis III.) bezeichnet. |

|

| Bild: Hat

302 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

| Untere Anubiskapelle - Mittlere Terrasse - |

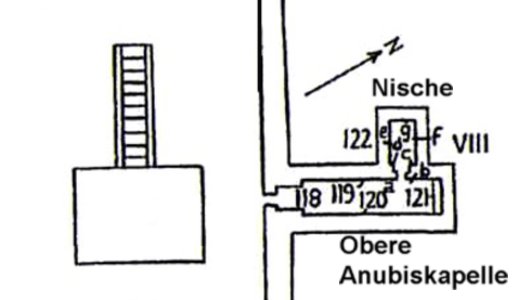

Die untere Kapelle für den Gott Anubis liegt an der Nordseite der 2. Pfeilerhalle und fügt sich mit ihren in den Berg eingetieften Räumen - Hypostyl und Allerheiligstes - organisch in den Gesamtkomplex des Tempels ein. Von der Geburtshalle aus führen zwei Stufen hinunter in die untere Anubiskapelle. Ihr ist eine Säulenhalle mit 12 Säulen vorgelagert, an deren Decke sich astronomische Abbildungen befinden. Zwei Räume mit Gewölbedecken schließen sich an. Diese Eingangshalle für den schakalköpfigen Totengott Anubis liegt im äußersten Nordwesten der Terrasse und bildet dadurch zugleich eine architektonische Erweiterung der Geburtshalle. Nur der erste Raum der Anubiskapelle (Säulenhalle) ist für Besucher zugänglich, die drei kleinen Räume hinter der Säulenhalle, welche gut erhaltene Szenen mit der Königin und verschiedenen Gottheiten (vor allem Anubis) enthalten sind zur Zeit gesperrt.

|

|

|

|

offene Pfeilerhalle der unteren Anubiskapelle |

Blick auf die Anubiskapelle |

|

|

A. Säulenhalle B. Nischen C. Erster Raum D. Zweiter Raum E. Nische a. Anubis mit der Königin |

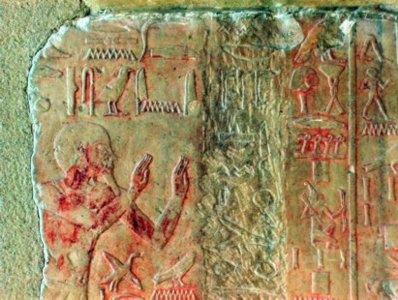

Die Abbildungen an den Wänden und in den beiden kleinen Nischen sind noch recht gut erhalten, meist sind sogar noch die ursprünglichen Farben erkennbar. Das Thema der "Unteren Anubiskapelle" ist ausschließlich religiösen Inhalts. Die Königin oder ihr Stiefsohn Thutmosis III. erscheinen zusammen mit den verschiedenen Göttern wie Anubis, Nechbet, Harachte. Die eigentlichen Kapellenräume betritt man durch eine Tür an der Westwand der Vorhalle. Hatschepsut erscheint hier zumeist in kultischer Verehrung vor Anubis - aber auch die anderen Totengötter wie Osiris, Sokar, Ptah und eine Westgöttin sind dargestellt.

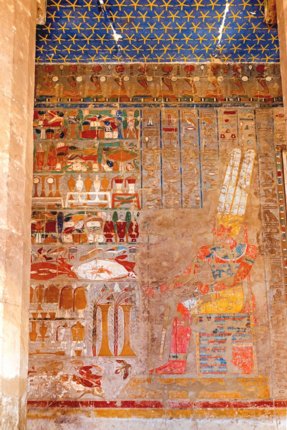

Der Innenraum der Säulenhalle ist sehr gut erhalten und ist ca. 11,10 Meter breite, und besitzt eine Höhe von ca. 5,6 Metern sowie eine Tiefe von rund 6,60 Metern. Auch die Architrave und die zwölf Säulen sind erhalten. Die Decke hat einen blauen Hintergrund und ist mit gelben Sternen übersät.

Auf der Westwand der Säulenhalle befinden sich links und rechts des Einganges zum Vestibül zwei Darstellungen der Königin vor Opfergaben für Amun und Anubis. Auf der linken (südlichen) Darstellung trägt Hatschepsut die Weiße Krone Oberägyptens, auf der rechten (nördlichen) Darstellung die Rote Krone Unterägyptens. Die Gesichter der Hatschepsut wurden zwar entfernt, doch sind die Darstellungen Anubis und Amun sowie die aufgestapelten Speiseopfer sehr gut erhalten und die Farbe der Figuren leuchten noch immer.

|

|

| Amun sitzt auf seinem Thron vor den Opfergaben (Westwand) welche Hatschepsut (zerstört) vor ihm aufgetürmt hat. Darstellung aus der Säulenhalle Anubiskapelle. Pos. (c) | Anubis sitzt vor einem Tisch mit Opfergaben, den die Königin vor ihm aufgebaut hat. Rechts vor ihm steht Hatschepsut (zerstört). Pos. ( d ) - rechts neben Nische |

| Bild: Djeser-djeseru

Tempel der Hatschepsut Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

(Bild: Peter Alscher) |

|

|

|

| Der "jmj-wt"

- Fetisch (Osiris-Fetisch) Westl. Seite der Nordwand der unt. Anubis Kapelle - Der in einem Schrein aufgestellte Osiris-Fetisch - vor ihm befand sich eine Darstellung der Hatschepsut, die heute zerstört ist. (Links von Position " e " ) |

Untere Halle des Anubis - mittlere Terrasse Über dem Schrein mit dem Osiris-Fetisch befindet sich eine sehr gut erhaltene Darstellung eines Geiers mit ausgebreiteten Schwingen. Mit seinen beiden Krallen hält er den sen-Ring (das Zeichen für die Ewigkeit) |

| Bild: Djeser-djeseru

Tempel der Hatschepsut Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild: Djeser-djeseru

- untere Anubis-Kapelle Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

Untere Kapelle des Anubis (Nordwand - über dem Nischeneingang) - auf der Mittleren Terrasse des Tempels - Thutmosis III. opfert Weingefäße an Sokar, |

| Bild:

Djeser-djeseru

- untere Anubis-Kapelle2 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

|

|

|

Architrav über der Nische der Nische an der Nordwand. Die beiden Kartuschen nennen die Namen von Thutmosis III. (oben: Men-cheper-Re und unten Thutmosis mit Zusatz Nefer-cheper - alte spätere Form, die ab dem 21. Regierungsjahr von Thutmosis III. erschien) |

Anubis geleitet die Königin (Bild zerstört) in die südliche Nische. Pos. (a). In der fast zerstörten Beischrift steht lt. Naville: "Ein- u. Ausgehen, das Geleiten des Königs in das Sanktuar des Anubis, der auf seinem Berg ist, der in Djeseru residiert". |

|

Bild: Djeser-djeseru

- untere Anubis-Kapelle2 |

(Bild: Peter Alscher) |

|

|

|

|

Eingang zur südlichen Nische - Pos. ( B ) Über der Nische der Südwand wird die Königin (zerstört) bei der Libation vor dem Gott Osiris-Chontamenti gezeigt. |

|

|

|

Bild: Djeser-djeseru

- untere Anubis-Kapelle Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

|

Anubiskapelle Säulenhalle (rechts von südlicher Nische) Die Königin (Mitte zerstört) zwischen Nechbet und Re-Harachte Pos. (b) . (Bilder: Peter Alscher) |

| Nischen: |

An die Säulenhalle schließen sich an der linken (südlichen) Wand und an der rechten (nördlichen) Wand zwei Nischen an, in denen Anubis und die Götter Nechbet und Re-Harachte und Amun verehrt werden. Auf den Einfassungen der beiden Nischen standen die Namen und Titel der Königin, die heute aber zumeist zerstört sind.

In einer kleinen Nische auf der linken (südlichen) Wand des Vestibüls erscheint Königin Hatschepsut mit den Göttern. Auf der linken Seite erscheint sie mit Anubis, rechts mit Nechbet und Re-Harachte. Der Name der Königin steht zwischen ihnen.

|

|

|

|

Rückwand der nördlichen Nische - Hatschepsut (zerstört) vor Anubis - An den Seitenwänden sind Nechbet und Buto dargestellt |

Rückwand der südlichen Nische Hatschepsut (zerstört) vor Amun auf der Rückwand Buto und Mut waren auf den Seitenwänden abgebildet. |

| (Bild: Peter Alscher) | (Bild: Elvira Kronlob) |

| Vestibül: 1. Raum |

Über eine kleine Treppe

gelangt man vom Säulensaal in zwei weitere Räume mit Gewölbedecken. An das

Vestibül

( Raum C )schließt sich das Sanktuar mit einer weiteren Nische an. Auf den

Seitenwänden des Vestibüls befinden sich mehrere Szenen, in denen Hatschepsut

(zerstört) bei kulturellen Handlung vor Amun dargestellt wird. Die

Darstellungen auf der Rückwand (Westwand) zeigt Hatschepsut (zerstört) vor dem

in einem Schrein stehenden Osiris-Fetisch (imi-ut-Fetisch)

Die zwei hinteren Räume der unteren Anubiskapelle sind im rechten Winkel zur Säulenhalle gebaut worden und verhindern dadurch einen Blick in die Tiefe der Kapelle. Deshalb erscheinen die kulturellen Handlungen, welche in diesen Räumen von den Priestern durchgeführt wurden sehr geheimnisvoll.

|

|

|

| Über eine kleine Treppe gelangt

man ins Vestibül der Anubiskapelle. Dahinter liegen zwei weitere Kammern. |

Die Rückwand des Vestibüls (Westwand) zeigt Hatschepsut vor dem "Osiris-Fetisch", der in einem Schrein steht. |

| Bild: IMG_0887 Autor: Hanne by Flick-Album Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild: IMG_0888 Autor: Hanne by Flickalbum Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

| Sanktuar und kleiner Nebenraum (Annex) - 2. Raum und Nebenraum - |

Auf der Ostwand des Sanktuars (Raum D ) werden verschiedene Opferdarstellungen vor den Göttern gezeigt. Hatschepsut bringt Anubis Weihrauchkugeln dar und Osiris vier rote Gefäße. Thutmosis III. bringt dem Totengott Sokar 4 Krüge dar. An der Nordwand des Sanktuars steht Hatschepsut (zerstört) zwischen dem Herrn der Kapelle Anubis und Hathor. Beide Gottheiten versprechen der Königin ein langes Leben. An der gewölbten Decke befindet sich eine Sternenhimmeldekoration.

Am Ende der Westwand des Sanktuars befindet sich der Eingang zu einem kleinen Nebenraum. in dem sich Darstellungen der Hatschepsut vor Anubis befinden.

![]()

| Punthalle: |

Im Allgemeinen wird die südliche Halle der

Mittleren Terrasse als "Punthalle" bezeichnet. Hier werden die

verschiedenen Momente einer Expedition im 8. Regierungsjahr der Königin in

das märchenhafte "Weihrauchland Punt ( pwnt

)" illustriert. Diese

mehrfarbigen Flachreliefs schildern mit ausführlichem Begleittext in allen

Einzelheiten eine Reise entlang der Länder des Roten Meeres.

(Tabelle nach A. Siliotti - bearbeitet von Nefershapiland)

|

|

Diese Expedition in das "geheimnisvolle" Land Punt war allerdings nicht die erste in der ägyptischen Geschichte. Auch im Alten und Mittleren Reich führte man unter Mentuhotep II. und Sesostris I. offensichtlich schon Expeditionen nach Punt durch. Schon auf dem Annalenstein werden für die 5. Dynastie Puntfahrten erwähnt. Wo genau das Land Punt lag, ist bis heute nicht bekannt, es dürfte aber an der Ostküste Afrikas zu lokalisieren sein.

|

|

|

Diese Zeichnung kopiert ein

Flachrelief aus der Punthalle. Diese Schiffe müssen lt. der

Ausmessungen an den Wänden in der Punthalle über 20 m lang gewesen

sein. Die Darstellung zeigt das Beladen eines ägyptischen

Schiffes mit Waren aus dem Land Punt |

Wie lange die Expedition gedauert hat, geht aus den Inschriften nicht hervor -

vermutlich aber über zwei Jahre. In dem Bericht auf den Wänden der

Punthalle folgt auf die Abfahrt von Theben gleich die Ankunft im Lande Punt. Sie

hat das Hauptdorf der Puntleute erricht, das durch einen Fluss den ägyptischen

Schiffen bequemen Zugang vom Meer aus bietet. Mit großer Genauigkeit sind die

Dattel- und Dumpalmen jenes fernen Südlandes abgebildet, und unter ihnen stehen

Rundhütten auf Pfählen, wie sie noch heute in vielen afrikanischen Dörfern zu

sehen sind. In den Palmen spielen Affen und Meerkatzen, im Fluss schwimmen

Fische, und jede Art ist so treffend gemalt, dass wir sie ohne Schwierigkeiten

noch heute bestimmen können.

|

|

| Auf verschiedenen Szenen wird die Ankunft der Schiffe und die Begrüßung der Expedition in Punt gezeigt. Im Gepäck befanden sich neben den verschiedenen Handelsgütern auch eine Statuengruppe aus Granit, die den Gott Amun und die Königin darstellt. |

Die Ägypter haben Gaben mitgebracht, um zu tauschen und um Argwohn und Furcht gleich zu besänftigen: Halsketten, Dolche und andere Erzeugnisse des ägyptischen Handwerks. Die ägyptischen Tauschwaren sehen nicht sehr kostbar aus, doch die Puntleute bestaunen sie nicht anders, als noch Mitte des 19. Jahrhunderts die Glasperlen, Nadeln und Messer europäischer Handelsleute im Inneren Afrika bestaunt wurden.

|

|

| Der ägyptische Gesandte und Expeditionsleiter Nehesy vor den aufgehäuften Geschenken für den Fürsten von Punt (rechtes Bild). Ein Trupp Soldaten dürfte zu dem Erfolg der Expedition durch ihre Präsenz beigetragen haben. | |

|

Bild:

DB Hatshepsut 3388 |

Bild: Hatshepsut

Djeser-djeseru 3389

|

|

|

| Der ägyptische Gesandte und Expeditionsleiter Nehesy - begleitet von einem Trupp Soldaten. Unterhalb der Szenen sind diverse Fische dargestellt, die in den Flüssen und im Meer vor Punt vorkommen sollten. | |

|

Bild:

DB Hatshepsut 3385 |

Bild: DB

Hatshepsut 3597 B1 |

Die bekannteste Darstellung scheint die Willkommenszene zu sein, die zeigt, wie der Fürst Parhu/Perehu und seine fettleibige Gemahlin, die Fürstin Iti/Eti sowie seine beiden Söhne und eine Tochter die Ägypter willkommen heißen. Begleitet wird das Herrscherpaar von dem Gefolge des Fürsten, das die Geschenke für die Vertreter des ägyptischen Königs herbeiträgt. In dieser Szene hat man sich sogar die Mühe gemacht, den Esel, der die Gattin des Fürsten trägt, einzufügen. Zweifellos ist damit das Reittier "Atis", der Fürstin von Punt gemeint.

|

|

Zeichnung der Wanddarstellung - unten rechts der Gesandte Nehesy vor den Geschenken für den Fürsten von Punt - (Bild aus Wilkinson 2000)

|

|

|

|

Replica der obigen

Willkommensdarstellung |

| Bild: P1150255Expeditiion

nach Punt Autor: tutincommon (Flick-Album) Lizenz: CC BY-NC 2.0 |

|

|

|

Die Königin von Punt Ati und der König Parehu mit

exotischen Waren |

| Bild: Egyptian

Museum Cairo Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Der ägyptische Gesandte lässt ein Zelt aufschlagen, in dem er die Fürsten von Punt zu einem Gastmahl einlädt. In einem gegenseitigen Tauschhandel erhalten die Ägypter

| Ebenholz | |

| Pantherfelle | |

| Elfenbein | |

| Ringe aus Gold | |

| exotische Tiere | |

| und Weihrauchharz. |

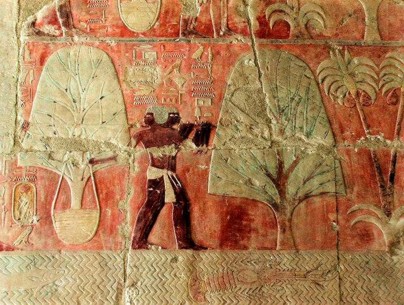

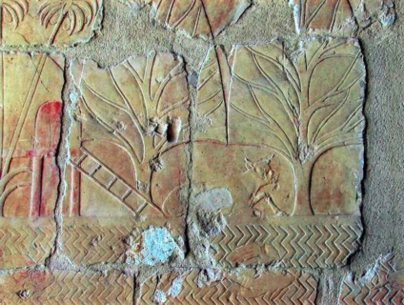

Auf den verschiedenen Reliefs werden sehr

realistisch die Landschaft, die Flora und die Fauna der Küste von Punt durch

Dattelpalmen, Sykomoren, Rinder, Esel und Vögel wiedergegeben. Auf den

Bildern sieht man die Einwohner des Landes, die in runden Pfahlhütten wohnen,

deren Eingang nur über eine Leiter zu erreichen ist.

Bei dieser Expedition des Gesandten Nehesy (Neshi) nach Punt handelte es sich um eine Handelsexpedition, die den Tausch von ägyptischen Waren in Form von Schmuckstücken und Perlen sowie ziemlich kümmerlichen Waffen wie Dolche und Äxte gegen einheimische Produkte wie oben beschrieben einzutauschen.

Ägyptische Händler hatten das Land Punt bereits früher besucht, dennoch scheinen die Herrscher von Punt überrascht, die Fremden zu sehen. Sie fragen: "Warum seid ihr hier in dieses Land gekommen, das die Menschen (Ägyptens) nicht kennen? Kamt ihr vom Himmel herab, oder seid ihr auf dem Wasser gesegelt, auf dem Meer von Gottes Land?" Was die Ägypter darauf geantwortet haben, ist nicht angegeben.

|

|

|

Träger

transportieren einen im Kübel eingepflanzten Myrrhebaum, der auf das

Schiff verladen werden soll. |

|

|

Bild: DB

Hatshepsut 3605 |

Bild:

DB

Hatshepsut 3608 B1 |

|

|

| Das Land Punt war nach den Beschreibungen der Ägypter eine tropische Region, in der Palmen wuchsen und Affen lebten. Auf den Wanddarstellungen sind auf diesem Relief eine Affenmutter mit ihrem Jungen auf dem Rücken dargestellt. | Die Menschen in Punt lebten in Dörfern, umgeben von einem Wald aus Palmen, Ebenholz- und Weihrauchbäumen.Sie wohnten in kegelförmigen Pfahlhäusern. Sehr realistisch sind auch die einheimischen Tierarten (Rinder, Wachhunde, Leoparden oder Panther dargestellt. |

| Bild: Hatshepsut

Djeser-djeseru 3413 Autor: Kairoinfo4U (Flickr-Album) Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild: Hatshepsut

Djeser-djeseru 3414 Autor: Kairoinfo4U (Flickr-Album) Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

|

|

| Die landesüblichen kegelförmigen Pfahlbauten und der

Wald aus Palmen, Ebenholz- u. Weihrauchbäumen wird in den Darstellungen

sehr realistisch dargestellt. Die Häuser der Puntleute bestanden

(soweit man es von den Darstellungen ableiten kann) aus Rundhütten, die

mit einem geschwungenem, spitz zulaufenden Dach bedeckt waren. Sie

standen auf Pfählen und scheinen mehrere Stockwerke besessen zu haben.

Für ihre Bewohner waren sie nur über Leitern erreichbar. Diese

räumliche Aufteilung spricht für eine Lebensweise, in der das obere

Stockwerk als Wohnraum für die Menschen und das untere als

"Stall" für die Tiere diente.

Auf dem rechten Relief ist rechts neben der Zugangsleiter zum Pfahlhaus ein für diese Region typisches Kurzhorn-Rind zu sehen, das im Schatten des Hauses lagert. Am unteren Rand der Szenen befindet sich eine ehemals blaue Wellenlinie, die einen nahen Fluss mit Fischen und Schildkröten symbolisierst. |

|

|

Bild: Hat

3617 B1 |

Bild:

Hat 3618 B1 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

|

|

|

Das Dorf der Puntbewohner lag an einem Fluss. Unterhalb der auf Pfählen oder Stelzen hoch über dem Boden erbauten Rundhütten ist eine Wasserlinie zu sehen, in der Fische aus dem Roten Meer und auch Schildkröten zu sehen sind. |

|

| Datei: Hat

3611 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Datei: Hat

3612 B1 Autor: Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Da die fünf Schiffe auch von Soldaten begleitet wurden, dürften sie diesem Handel durch ihre Präsenz nachhaltig zum Erfolg verholfen haben. Im Text heißt es dazu:

| " Die Schiffe wurden mit

großen Mengen der Wunder des Landes Punt beladen, mit all den kostbaren

Hölzern des Landes Gottes, Haufen von Myrrhegummi und lebenden

Myrrebäumen, mit Ebenholz, mit dem grünen Gold von Amu, mit Duftholz,

genannt tyshepses und khesyt...., mit Pavianen, Affen und Hunden, mit

Pantherpelzen aus dem Süden mit Eingeborenen und ihren Söhnen." ( Textzitat: Tal der Könige - Alberto Siliotti, Karl-Müller-Verlag) |

|

Es gehörte zum Auftrag der Expedition, aus Punt pflanzfähige Bäume mit Ballen oder in Töpfen mitzubringen für die Tempelanlagen des Amun. |

| Bild: Hatshepsut

Djeser-djeseru 3408 Autor: Kairoinfo4U (Flickr-Album Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Nach einem offensichtlich mehre Wochen andauernden Aufenthalt an Land, währenddessen sie auch Ausflüge mit den Einheimnischen tiefer ins Land hinein unternahmen, wurden die Schiffe beladen und segelten in die Heimat zurück, wo sie jubelnd in Theben empfangen werden. Eine kleine Gesandtschaft aus Punt war mitgefahren, um die ägyptische Königin persönlich zu huldigen.

|

|

|

Auf den nächsten Darstellungen wird das Beladen der Schiffe unter der Aufsicht der Offiziere für die Rückreise gezeigt. Auf der rechten Darstellung ist ein Affe (Pavian ?) zu sehen, der in der Takelage turnt. |

|

| Bild: Hatshepsut

Djeser-djeseru 3392 Autor: Kairoinfo4U (Flickr-Album Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild: Hatshepsut

Djeser-djeseru 3399 Autor: Kairoinfo4U (Flickr-Album Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Hatschepsuts Flotte bestand aus fünf Schiffen (fünf werden bei der Abfahrt, fünf bei der Ankunft gezeigt). Die Schiffe der Puntflotte gelten als die besten nautischen Quellen aus dem Neuen Reich - sind sehr detailliert dargestellt und wurden von Marinehistorikern sorgfältig analysiert. Unter andern ermittelten errechneten sie, dass die Schiffe etwa. 25 Meter lang und schmal waren und vermutlich nur sieben Meter Breite und 2 Meter Tiefgang, damit sie leicht durch die gefährlichen Gewässer des Roten Meeres gleiten konnten.

|

|

| Szene mit Seeleuten, die ihre Schiffe mit den Waren aus Punt zum königlichen Hof nach Theben rudern. (Bild: Peter Alscher) |

Bild: Hatshepsut

Djeser-djeseru 3401 Autor: Kairoinfo4U (Flickr-Album Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Wie lange konnte die Reise in das ferne Land Punt wohl gedauert haben? Man geht heute davon aus, dass die Schiffe wahrscheinlich in Koptos gebaut, fünfzig Kilometer nördlich von Theben an der Mündung des Wadi Hammamat gelegen, und man die Schiffe dann auseinander nahm und sie und ihre Ladung auf Eselskarawanen 200 Kilometer durch die Östliche Wüste und das Küstengebirge des Roten Meeres zum Hafen von Qusseir transportierte, wo man sie wieder zusammenbaute. Vermutlich dürfte die anstrengende Reise durch die steinige Wüste zwei Monate gedauert haben und das Segeln nach Süden bis Punt weitere sechs bis acht Wochen. Der Aufenthalt in Punt hat vermutlich mindestens weitere drei Monate gedauert und die Rückreise nach Qusseir , wo die Schiffe wieder auseinandergenommen und zusammen mit der Ladung über Land bis zum Nil transportiert wurden abermals zwei Monate. Insgesamt hätte die Reise dann etwa ein volles Jahr gedauert.

Jedes der fünf Schiffe war mit mindestens 30 Ruderern besetzt, wozu dann nochmals eine Ersatzcrew und Arbeiter, Beamte, Schreiber und Übersetzter und Soldaten kamen, alles in allem dann also ungefähr 250 bis 300 Männer. In Qusseir wurden sie mit Proviant und Frischwasser für etwa ein Jahr ausgerüstet. Für die Rückreise hatten sie eine entsprechende Menge an Verpflegung und Wasser zusätzlich zu den Waren aus Punt mitführen müssen.

|

|

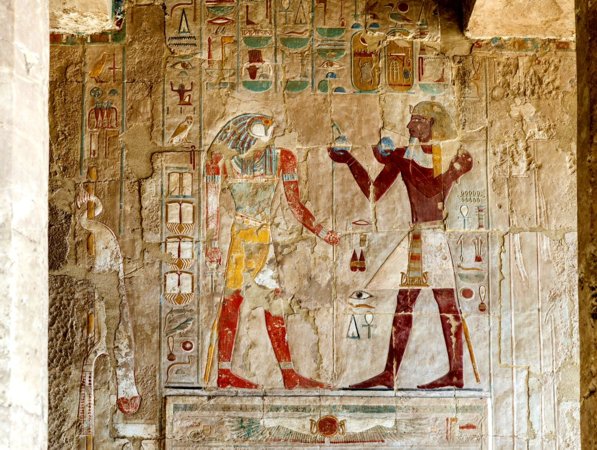

Nach der erfolgreichen Rückkehr der Punt-Expedition werden die wertvollsten aus Punt mitgebrachten Waren in Beisein des Sen-en-mut und des Expeditionsleiters Nehesy dem göttlichen "Vater Amun" geweiht. Der größte Teil der Texte sowie die Abbildungen von Hatschepsut, Senenmut und dem Nehesy wurden schon im Altertum herausgeschlagen. An dieser Stelle ist nun Thutmosis III. zu sehen, der die Chepresch-Krone trägt. Er bringt Amun zwei Töpfe mit Weichrauch. Vermutlich gehen diese Änderungen auf die Usurpationen unter Thutmosis III. zurück. (Bild: Hanne Siegmeier) |

|

|

|

| Die Szenenfolge der Puntexpedition endet mit der Verkündigung der erfolgreichen Durchführung durch die Königin vor dem gesamten Hofstaat. Hatschepsut sitzt auf ihrem Thron, hinter ihr steht ihr Ka. Der Thron wird von zwei schreitenden Löwen getragen, die beide entgegengesetzt dargestellt werden. | |

| Datei: M20081120379 Autor: Mutnedjmet (by Flick-Album kairoinfo4U) Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Datei: M20081120

381 Autor: Mutnedjmet (by Flick-Album kairoinfo4U) Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

| Geburtshalle: |

Die "Geburtshalle" befindet sich nördlich der Rampe und wird ebenso wie die Hathor-Kapelle von zweimal elf Pfeilern getragen. Diese Halle beschäftigt sich mit einem sehr brisantem Thema, nämlich der "göttlichen Geburt" der Hatschepsut als Ergebnis der "heiligen Hochzeit" ihrer Mutter Ahmose und des Gottes Amun, der sich ihr in der Gestalt ihres Ehemannes Thutmosis I. nähert. Ein kurzer Text, untermalt von einer Bilderfolge erzählt die Geschichte der königlichen Geburt Hatschepsuts.

|

Geburtsmythos in der Geburtshalle Wir erfahren, dass der Gott Amun vor dem Götterrat ( 12 Götter) verkündet, dass er einen neuen König zeugen will. Er beauftragt den ibisköpfigen Gott Thot damit, unter den Menschenfrauen eine geeignete Mutter für den durch ihn zu zeugenden neuen König zu suchen. Thot findet eine geeignete Kandidatin, die Königsgemahlin Ahmose und geleitet Amun zu der von ihm ausgewählten neuen Königsmutter, die im Fürstenhaus in Karnak lebt. Man sieht hier in dem Bilderzyklus die Königin, wie sie allein in ihren Räumen erscheint und Amun in der Gestalt ihres Gatten Thutmosis, verkleidet, sie besucht. Der Gott Thot verlässt das Paar, damit sich Amun - nun in der Gestalt von Thutmosis, dem Ehemann der Königsmutter, ungestört seiner Aufgabe widmen kann. Auf einem "Löwenbett" (hier wohl als Symbol der

Wiedergeburt zu deuten) "wohnt" Amun der Königin Ahmose bei.

Zwei weitere weibliche Göttinnen sitzen auf dem Bett und

"tragen" das Paar. Amun sitzt über der linken Gottheit - ihm

gegenüber sitzt die Königin. Der widderköpfige Schöpfergott Chnum formt derweil im Himmel im Auftrag von Amun das göttliche Kind und dessen Seele ( "Ka ") auf einer Töpferscheibe. Die Göttin Heket spendet dem Kind Leben mit ihrem Ankh-Zeichen. Neun Monate später verkündet Thot der schwangeren Ahmose die

Zufriedenheit der Götter. Er geleitet sie im Beisein der

froschköpfigen Hebamme Heket ins

Wochenbett. Die Königin bringt auf dem Löwenbett im Beisein von

Amun und der Göttin Mesechnet, sowie weiteren Göttern und der

Amme das göttliche Kind zur Welt. Der Gott Amun nimmt seine Tochter von der Säug-Amme Hathor

entgegen, küsst sie und spricht, da er sie "liebgewonnen"

hat: Auch die göttliche Amme Hathor wiederholt den Segen des Vaters. Die Königsmutter und Amun sitzen auf dem Bett und betreuen das Kind. Zwei nicht genau zu identifizierende Gottheiten bringen da Kind vor dem Götterrat. An den Tempelwänden wird der neue König/Königin nackt dargestellt und erscheint hier unbestreitbar männlich. Auch die ebenfalls nackte "Ka-Seele" ist eindeutig männlich. Doch die Namen des neuen Königs sind weiblich - und weder Ahmose noch Amun haben Zweifel am Geschlecht ihres Kindes. |

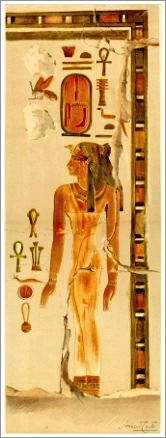

Als Königin wurde Hatschepsut immer als Frau abgebildet werden. Sie erscheint schlank, blass und passiv. Doch nun als Pharao musste sie ihrer neuen Position gemäß ein Bild finden, dass sie von der einer königlichen Gemahlin abgrenzt. Zuerst wurde sie entweder ganz als Frau oder als weibliche Person in männlichen Königsgewändern dargestellt, wird bald aber zu einem völlig maskulinen Pharao in Männerkleidung - mit männlichen Insignien und Ritualen. Die Erscheinung eines Königs ist offensichtlich wichtiger als das feminine oder maskuline Geschlecht.

Szenen der göttlichen Geburt der Hatschepsut werden zwischen den beiden Reihen aus elf Pfeilen gezeigt. Die in 15 Einzelbildern erzählte göttliche Abstammung der Königin von Amun wird auf der Westwand und den angrenzenden kleinen Seitenwänden im Norden und Süden als flaches Hochrelief dargestellt. Die Reliefs sind schwer zu erkennen, denn die Szenen und Texte in der sog. "Geburtshalle" der Hatschepsut in Deir el Bahari weisen Spuren von wiederholten Zerstörungen auf. Die Tilgungen der Darstellungen und Kartuschen der Hatschepsut fanden wahrscheinlich zumeist in der Regierungszeit Thutmosis III. statt. Er ließ den Namen der Königin mit großem Aufwand sehr sorgfältig entfernen und widmete sie meistens auf seinen Vater Thutmosis II. um oder ließ sie ganz tilgen. Weitere Zerstörungen des Gottes Amun fanden in der Amarna-Zeit statt. Unter Ramses II. wurden einige der Götterbilder erneuert - nicht aber die Bilder der Hatschepsut.

|

Chnum (rechts) und Heket (links) geleiten die Königin Ahmose (Hatschepsuts Mutter) zur Entbindung. Der Zustand der Schwangerschaft ist behutsam angedeutet. |

| Bild: Djeser-Djeseru Autor: Flickr-Album Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

|

| (Zeichnung: aus Gelebte Mythen/Emma Brunner-Traut) |

|

|

| Auf Befehl des Amun wird das Kind von 9 Genien (hier königliche Ammen) und Wärtern gestillt und gepflegt. Sie alle und weitere Götter sprechen ihm den Segen zu, Leben, Heil und Gesundheit und und die Königswürde ewiglich. Neun Genien tragen je ein Kind mit Jugendlocke auf dem Schoß. Die Genien stellen die Ernährung des göttlichen Kindes mit Milch und mit göttlichen Speisen dar. | |

| Bild: M20081120_414 Autor: Mutnedjmet by Flickr-Album Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

(Zeichnung: Roemer nach Naville 1896bd2/0052) |

|

|

|

| Das Kind und sein Ka werden von zwei unbekannten Gottheiten, drei gleichaussehenden auf ihren Thronen sitzenden Göttern (es handelt sich dabei wohl um die "Götterneunheit") vorgestellt. | Thot bringt das Kind Hatschepsut (zerstört) und seinen Ka zu Amun. Dieser segnet beide. Die Abbildungen der beiden Kinder wurden bei den Restaurierungen unter Ramses II. nicht wiederhergestellt. |

| Bild: Image

134 Autor: Flickr-Album Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild: Djeser-Djeseruhallofbirth Autor: Flickr-Album Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Wir finden die Darstellung des sogenannten "Geburtsmythos" ausschließlich auf Tempelwänden, u. a. aus Göttertempeln in Luxor und Karnak, welches klar macht, dass der Mythos sich auf die Geburt der Königin in der Götterwelt beziehe und der Geburtsmythos nicht für den lebenden, sondern für den verstorbenen König im Jenseits konzipiert wurde. Die Darstellung im Bilderzyklus stellt also die Wiedergeburt der verstorbenen Königin in der Götterwelt dar.

Oben an der Wand - über den Geburtsszenen - wird die Krönung der Königin dargestellt. In Gegenwart ihres Vaters Thutmosis I. und der Götter Amun-Re und Re-Harachte an den Reinigungszeremonien teil.

Darstellung der "Jugendjahre" der Königin. Hatschepsut (zerstört) in Begleitung eines Gottes wird von einem weiteren Gott gereinigt. |

|

|

Bild: Djeser-DjeseruHallofbirth |

Der Gott Horus geleitet die nunmehr

"gereinigte" |

|

|

Bild:

M20081120 418 |

| Obere Terrasse und 3. Portikus: |

|

Rampe zur oberen Terrasse Von der Mitte der 2. Terrasse aus führt eine weitere Rampe hinauf zum oberen Bereich der Tempelanlage. Die Brüstung der Rampe ziert eine riesige Wadjit-Schlange, die das Heiligtum vor den bösen Mächten schützen sollte.

Bild: Peter Alscher, Amberg |

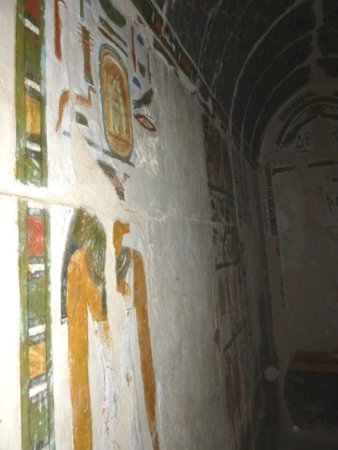

Die oberste Terrasse des Djeser djeseru ist heiligste Bereich des Götterkults und der Totenverehrung. Zu diesem Teil des Tempels hatten nur Priester Zugang, die zu den höchsten Rängen von Verwaltung und Priesterschaft gehörten. Obwohl vieles zerstört ist, aber es ist noch immer eine faszinierende Szenerie, die sich dem heutigen Besucher seit der Restaurierung des Hatschepsuttempel, der seit 1960 von Ägyptologen der Universität Warschau in Zusammenarbeit mit der ägyptischen Altertumsbehörde (SCA) ausgegraben und restauriert wunde, hier erschließt. Die oberste Terrasse konnte nunmehr vor einigen Jahren nach einer 25jährigen Restaurierungsarbeit für die Touristen geöffnet werden.

|

|

Plan der oberen Terrasse A: Vestibül der Königskultkapelle B: Kapelle der Hatschepsut C: Kapelle des Thutmosis D: südliche Kapelle des Amun-Re E: Vestibül der Kapelle für den Sonnenkult F: Hof des Sonnenheiligtums ff.: Nische G: Sonnenaltar H: Obere Kapelle des Anubis hh: Nische I: nördliche Kapelle des Amun-Re

|

| 1: Sanktuar der Amun-Barke 2:

Kultstatuenraum/Hauptsanktuar

3: ptolemäisches Sanktuar (Plan nach Nelson, Plans, pl. 34 fig.1 - bearbeitet von Nefershapiland) |

|

|

|

| Hinter dem großen Mitteltor (links im Bild) aus rosa Granit befindet sich ein von Säulen umgebener Hof. Im Norden und Süden des Hofs sieht man zwei Bereiche, welche dem Sonnenkult und dem Königskult geweiht waren. In der Mitte des Hofes befindet sich der Eingang zum Heiligtum des Amun, das sich zum Felsmassiv hin öffnet. | |

|

Bild: Deir

el Bahari 188 |

dieses Bild aus Wikipedia wurde von seinem Autor Daniel Fafard als gemeinfrei erklärt. |

|

|

Tempel der Hatschepsut - oberer Hof

|

| Bild:

Tempel

der Hatschepsut, oberer Hof Autor: Roland Unger 2005 Lizenz: CC BY-SA-3,0 |

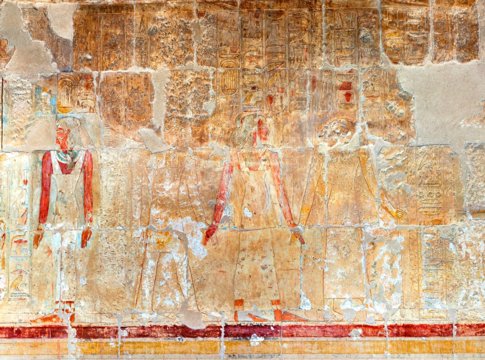

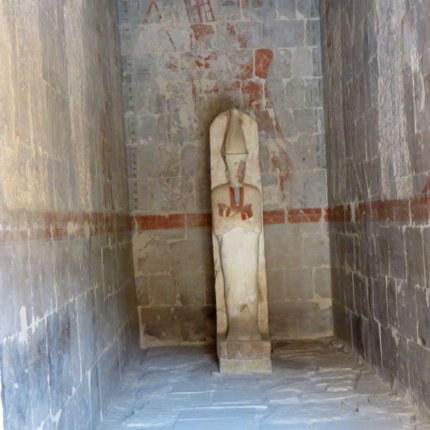

Das oberste Stockwerk, der wichtigste Bereich des Tempels, bestand aus einer Säulenhalle, die an der Fassade des Gebäudes von einem Säulengang aus Osirispfeilern abgeschlossen wurde. Vor jedem dieser 24 rechteckigen Pfeiler stand eine imposante, bemalte Kalksteinstatue der Königin Hatschepsut in doppelter Lebensgröße. Die Königin war in diesen Statuen als Osiris dargestellt und blicke starr und scheinbar teilnahmslos über das Niltal nach Karnak. Die Statuen waren ursprünglich grell bemalt. Die langen Bärte waren blau, Kehlen und Gesichter rot, die Augen schwarz und weiß und die Augenbrauen unnatürlich blau. Entsprechende Statuen standen in den Nischen an der Rückseite des oberen Hofes (10), in den Ecken des Heiligtums (4) und, als Kolossalfiguren, jeweils an den Enden der unteren und mittleren Säulengänge. Die Königin wird in all diesen Statuen mit weißen, mumienförmigen Körper und gekreuzten Armen, in denen sie die Attribute des Osiris (Anch-Symbol und was-Zepter), die Zeichen für Leben und Herrschaft - zusammen mit den traditionellen königlichen Insignien - Krummstab und Wedel - hielt. Auf dem Osiris-Hatschepsut-Kopf trug sie entweder die Weiße Krone von Ober-Ägypten oder die Doppelkrone von Ober- und Unterägypten.

|

|

|

|

Hatschepsuts überlebensgroße (Höhe ca. 5 m) Osiris-Statuen vor den

Pfeilern des 3. Portikus |

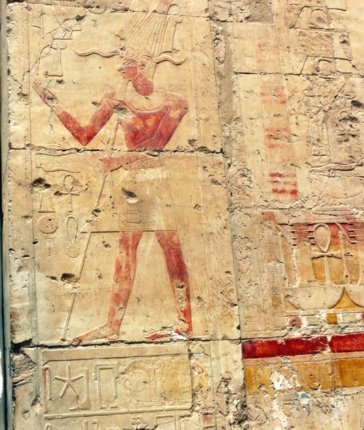

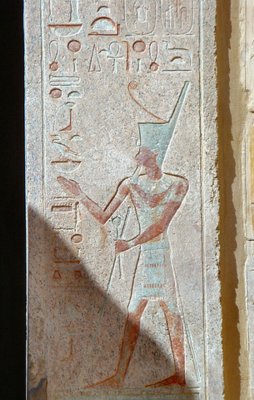

Auf der Westwand des 3. Portikus auf der oberen Terrasse befindet sich ein 110spaltiger Text, der von "wundersamen Ereignissen" berichtet. In diesem Bericht wird über den göttlichen Entscheid des Amun-Re berichtet, der hier verkündet, dass seine Tochter zum Herrn über die beiden Länder von Ober- und Unterägypten gekrönt werden soll. Thutmosis III. überarbeitete diese Textspalten während seiner Regierungszeit und ersetzte sie durch figürliche Szenen der Krönung Hatschepsut, welche von den Göttern begleitet wird. Weitere Zerstörungen und Veränderungen erfolgten in der Amarnazeit. Die Darstellungen der Hatschepsut wurden durch die Figuren ihres Bruder-Gemahls Thutmosis II. ersetzt. Auf der südlichen und nördlichen Seitenwand des 3. Portikus befinden sich schlecht erhaltene Darstellungen mit rituellen Läufen des Königs. Auf der Südwand scheint ein Ruderlauf des Königs vor einem nicht mehr zu identifizierenden Gott dargestellt gewesen zu sein, während auf der Nordwand Thutmosis III. bei einem rituellen Lauf vor Amun erscheint.

|

|

|

|

Oberer Portikus/nördl. Kolonnade |

Oberer Portikus/ südliche Kolonnade

(Bild: Elvira Kronlob) |

| Festhof mit Säulenkolonnade: |

|

|

|

Die

obere Terrasse mit einem großen offenen Hof und mit mehreren Nischen in

der Rückwand des Hofes Der Hof steht im Schnittpunkt von zwei Achsen, der Ost-West- und der Nord-Süd-Achse. Die Wände zeigen festliche Szenen. In der Rückwand des Hofes befinden sich mehrere Nischen - acht große, zehn kleine - in denen einst Statuen der Königin in der Pose von Osiris und Statuen von Thutmosis III. standen. |

|

| Dieses Bild wurde von seinem Autor Daniel Fafard als gemeinfrei erklärt (Wikipedia) | ( Bild: Elvira Kronlob) |

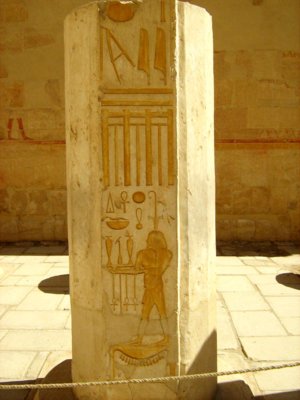

Den Mittelpunkt der oberen Terrasse bildet ein großer rechteckiger Festhof, den man durch ein Granittor mit Namen "auf dass Amun heilig gehalten werde" betritt. Ursprünglich war der Festhof von einer zweireihigen überdachten Säulenkolonnade umgeben, von der heute leider nur noch wenige Reste der einst prächtigen Kolonnade erhalten sind. Die Säulen hatten an der Basis einen Durchmesser von ca. 0,80 m und eine Gesamthöhe von ca. 4,95 m. Die zum Hofinneren ausgerichteten Säulen trugen am oberen Ende eine Darstellung des königlichen Falken, der auf einem Serech sitzend mit der Krone von Ober- und Unterägypten dargestellt wurde. Auf den Säulen befanden sich außer dem Namen der Hatschepsut auch die Namen ihres Vaters Thutmosis I. und der ihres Stiefsohnes Thutmosis III.

|

|

| Einige der Säulen tragen Darstellungen des Nilgottes

Hapi, der eine Opferplatte mit Gaben trägt. Er steht auf dem Zeichen

für "Gold" (Nub). Als Kopfschmuck tragen die Nilgötter die

Lotus-Pflanze (Wappenpflanze von Oberägypten) oder die Papyruspflanze

(Wappenpflanze Unterägyptens) auf dem Kopf. (Bilder Elvira Kronlob) |

Der Hof spielte eine zentrale Rolle während der Zeremonie des "Schönen Festes vom Wüstental ( Das schöne Talfest - altägyptisch: Hb nfr n jnt ) . Er diente als Festbühne für die rituellen Handlungen im Zusammenhang für das Hauptereignis im liturgischen Kalender von Theben. Dieses in den Wandszenen der oberen Terrasse beschriebene " Schöne Talfest" war die älteste aller religiösen Feste. Es fand während des 2. Monats der "shemu-Zeit" statt. Im Wesentlichen war dieses Fest eine " Feier der Verstorbenen", wo die Familienangehörigen der Toten die Gräber ihrer bestatteten Verwandten aufsuchten, einige Zeit dort blieben mit ihnen "speisten und Freunde empfingen", die ihre Aufwartung machten. Der Gott Amun nahm bei dieser Gelegenheit in Begleitung hoher thebanischer Würdenträger an einer großen Prozession am Westufer teil, mit der Absicht, die Götter des Westens und die verstorbenen Könige zu besuchen.

Die Wände zeigen festliche Szenen dieser Feierlichkeiten. Auf der östlichen und nördlichen Wandfläche ist dargestellt, wie die Barke mit dem Kultbild des Gottes Amun die Tempelanlage von Karnak verlässt und den Nil überquert. Als Fähre dient ihm hierbei das prunkvolle Schiff "Userhat" - Wsr-HAt, welches von zwei kleineren königlichen Ruderbooten gezogen wird. Begleitet wird diese Prozession von den Booten der Gottheiten Mut und Chons. Diese drei Gottheiten bilden die thebanische Triade. Auf der anderen Seite angekommen, ging die Fahrt über einem künstlich angelegten Kanal weiter, dem Tempel der "Millionen Jahre der Königin" entgegen.

Die Prozession wurde dann über Land getragen und machte Rast in einem kleinen Stationsheiligtum, das sich zwischen Taltempel und "Djeser Djeseru" befand, heute aber nicht mehr vorhanden ist. Endpunkt der Reise war die "zentrale Kapelle des Amun-Re auf der 3. Terrasse". Der Schrein blieb dort inmitten eines Blumenmeeres stehen, bis er am Ende der Feierlichkeiten nach Karnak zurückgebracht wurde.

Die andere Hälfte des Hofes (Südseite der Ostwand) zeigt eine gekürzte Version des "Opetfestes". Auch hier wird die Bootsprozession auf dem Nil ausführlich und eindrucksvoll dargestellt. In den Szenen auf der Südseite der Ostwand wird der Prozessionsweg der heiligen Amun-Barke entlang der von der Königin errichteten Barkenstationen bis zum Luxortempel gezeigt. Vom Luxor-Tempel bis zum Karnak-Tempel erfolgte der Transport der Statue des Amun flussabwärts mit der Barke "Userhat".

|

|

|

Block auf dem obersten Hof mit ausgeschlagenen Götternamen |

Oberer Hof - Teil einer Kartusche Fragment mit Teil einer Kartusche (wohl von Thutmosis III. ? Beischrift: der vollkommene Gott, der Herr der beiden Länder |

| ( Bild: Elvira Kronlob ) | ( Bild: Elvira Kronlob ) |

Die Westwand des oberen Hofes bildet in ihrer Gesamtheit eine monumentale Fassade für das Hauptheiligtum des Amun-Re, dessen Granitportal in der Mitte der Wand liegt. Dieses Granitportal ist der Eingang zu dem in den Berghang gehauene Hauptheiligtum des Amun ( 1 ) das auch während des "Schönen Talfestes" die heilige Barke aufnehmen sollte. Zugleich diente es auch als Kultstätte für Thutmosis I. bzw. Thutmosis-

Nach dem Tod der Hatschepsut sind die Dekorationen der Wände des oberen Hofes unter Thutmosis III. umgearbeitet worden. Die Darstellungen der Königin wurden durch Inschriften oder Opferszenen ersetzt. In diesen überarbeiteten Szenen ist nunmehr Thutmosis III. anstatt Hatschepsut zur zentralen Figur geworden.

|

|

|

|

| Hinter diesem Granittor liegt der 1. Raum des zentralen Heiligtums des Amun. Hier "ruht" die Götterbarke auf einem Podest - bis zum Ende des "Schönen Festes vom Wüstental". | Thutmosis III. usurpierte die Dekoration

auf beiden Seiten des Tores. Auf der linken Seite des Granittores

trägt der König die weiße Krone Oberägyptens und auf der rechten

Toreinfassung die rote Krone Unterägyptens. |

|

|

|

Bild: M20081120_437 Autor: Mutnedjmet by Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 (bearbeitet v. Nefershapiland) |

Bild: M20081120_436 Autor: Mutnedjmet by Kairoinfo4U Lizenz: CC BY-SA 3.0 (bearbeitet v. Nefershapiland) |

|

|

Granitportal der zentralen Amun-Kapelle Türsturz mit antithetischer Darstellung. Der thronende Amun, vor

dem jeweils Hatschepsut und Thutmosis III. in kniender Haltung opfern.

Rechts tragen die Könige die rote und links die weiße Krone.

Nachträglich ersetzte Thutmosis III. den Namen der Hatschepsut durch

seinen eigenen. |

Dieses Portal teilt die Wand in zwei Hälften, in der sich mehrere Nischen befinden - acht große, zehn kleine - in denen einst Statuen der Königin in der Pose von Osiris und Statuen von Thutmosis III. standen. Die Nischen sind durch Rundstäbe voneinander getrennt. Die Wand wird durch eine Hohlkehle nach oben hin abgeschlossen.

|

|

|

| Links vom Granittor befindet sich eine Darstellung der Königin (geändert in Thutmosis III.) vor dem thronenden Amun-Re. Der Kopf der Königin ist ausgeschlagen. Die Darstellung des Amun-Re wurde in der Amarna-Zeit komplett gelöscht, ebenso die Beischrift und in späterer Zeit oberflächlich restauriert. | |

| Bild: IMG_0958