|

zurück zur Biografie Thutmosis III

|

Beamte Thutmosis III.

|

Grab Thutmosis III.

|

(Quellen

und Literatur-Angaben am Ende dieser Seite - nummerierte Verweise im Text)

PM = Porter & Moss, Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic

Text, Reliefs and paintings, 1927-1952)

Bilder oben: links Elvira Kronlob - rechts: Faris

knight, Wikipedia 2010, public domain

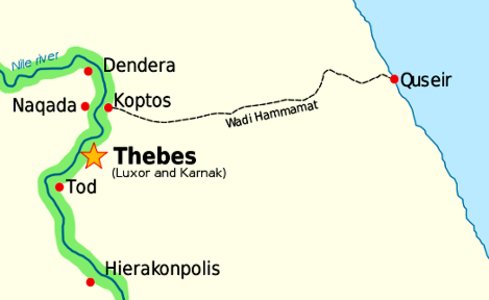

Eine

wichtige Quelle für die Geschichte der Regentschaft von Thutmosis III. ist -

neben seinem Bauprogramm in Karnak und der Thebais - seine Bautätigkeit

außerhalb Thebens. Außerdem war Theben nicht die Hauptstadt des Landes im

modernen Sinn. Heliopolis kam Theben während der 18. Dynastie in seiner

religiösen Bedeutung gleich, wobei der Sonnenkultort Iunu (altgriech.

Heliopolis) das Zentrum des ägyptischen Re-Kultes und des Pfeilerkultes (vor

allem der Obelisken) war.

Auch

war die königliche Residenz nicht an einen festen Ort gebunden, denn der

König reiste durchs ganze Land und hatte so sicherlich auch Residenzen an

anderen Orten. Es ist belegt, dass Thutmosis III. z. B. auch einen

Harim-Palast in Gurub hatte und eine Residenz in Armant. Der Thronfolger wurde

außerdem in Memphis großgezogen.

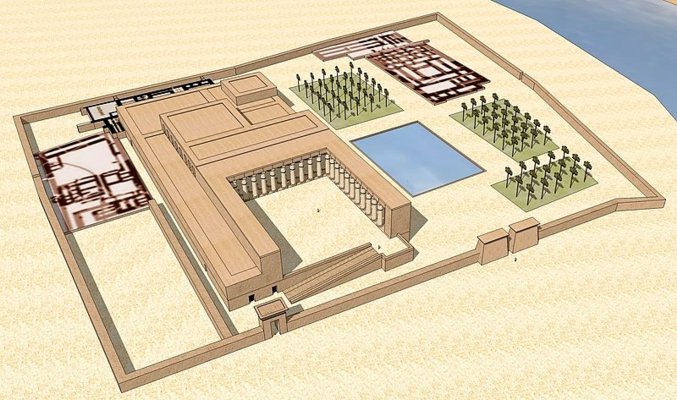

Auaris / Hut-waret /

Tell el-Daba

- Palastbezirk aus der

thutmosidischen Zeit - |

(Beschreibung

erfolgt nach Prof. Manfred Bietak: Der Palastbezirk am Pelusischen Nilarm

(Areal H) )

Auaris (auch Avaris) ist der griechische Name der alt-ägyptischen Stadt

"Hut-waret", die im östlichen Nildelta - in unmittelbarer Nähe des

heutigen Ortes Tell al-Daba liegt.

In

der frühen Thutmosidenzeit - vermutlich in der frühen Regierungszeit von

Thutmosis III. - errichtete man im Westen der einstigen Hyksoshauptstadt

Auaris, unmittelbar am ehemaligen pelusischen Nilarm - einen 5,5 ha großen

Palastbezirk. Zwei der Paläste waren mit minoischen Wandmalereien dekoriert,

die anhand ihrer Motive und Embleme einen direkten Bezug zu Knossos und der

minoischen Thalassokratie herstellen. Anscheinend ist diese Hafenstadt

Thutmosis III. nach dem Tod seines Sohnes und Nachfolgers Amenophis II. wieder

aufgegeben worden, aber später unter Haremhab (19. Dynastie) - in einer

prekären außenpolitischen Situation, erneut befestigt worden (1).

Der

thutmosidische Palast-Bezirk wurde von 1990-2007 von der österreichischen

Grabungsmission unter der Leitung von Manfred Bietak (seit 2009 unter der

Leitung von Irene Forstner-Müller) archäologisch erforscht.

Dabei entdeckten die Forscher in stratigraphischer Abfolge einen großen

umwallten Bezirk, der sich von der späten Hyksoszeit bis zur Zeit Amenophis

II. und danach - mit einer Unterbrechung - von der Zeit König Haremhabs über

die Amarnazeit bis zum Beginn der Ramessidenzeit verfolgen lässt. In diesem

Grabungsareal wurden die Grundmauern von mehreren Palästen festgestellt, die

auf einem erhöhten Areal standen zu denen Rampen hinaufführten und die von

einem Wall umgeben waren. Der gesamte Bezirk war etwa 4 Hektar groß und man

fand Bauspuren von der Hyksoszeit bis in die 18. Dynastie und schließlich bis

in die Ramessidenzeit (2), was eine kontinuierliche Entwicklung von der

Hyksoshauptstadt Auaris bis zur Deltaresidenz der Ramessiden mit dem Namen

Pi-Ramesse belegt. Die beiden thutmosidischen Paläste mit minoischen

Wandmalereien wurden von den Forschern mit den Bezeichnungen "Palast

F" und "Palast G" nummeriert (2).

|

Rekonstruierte Minoische Fresken aus Avaris

- heute im Archaeologischen Museum Iraklion, Kreta, Griechenland -

mit einem langen Fries mit Stiersprüngen und Stierkämpfen vor einem

Labyrinthmuster. |

Der Palastbezirk aus der Thutmosidenzeit

umfasst einen Teil des gleichen Geländes wie der Palastbezirk aus der

Hyksos-Zeit, der thutmosidische Palast hat jedoch eine andere

Ausrichtung (siehe Manfred Bietak, der Palastbezirk am Pelusischen

Nilarm. Auaris, Tell El-Daba 2008).

Die Fresken wurden im Bereich des Thutmosidenpalastes in Tell el-Daba

in Tausenden von Fragmenten auf Kalkputz gefunden und teilweise

rekonstruiert. Sie zeigen einzigartige Szenen mit Stiersprüngen und

Stierkämpfen, teilweise vor einem Labyrinthmuster, sowie Katzen, die

Huftiere jagen.

Die Darstellungen können aus der Frühphase der Paläste

stammen und könnten evtl. zu Beginn der Regierungszeit von Thutmosis

III. an den Wänden angebracht worden sein. Besonders auffällig sind

die Wahrzeichen des minoischen Palastes, wie der Halbrosettenfries und

die Anwesenheit von großen Greifvögeln, die genauso groß sind, wie

die im Thronsaal von Knossos auf Kreta und die Technik der Gemälde

ist typisch ägäisch.

Prof. Manfred Bietak datierte die Darstellungen ursprünglich

auf die Hyksos-Zeit (siehe: siehe sein Buch "The Capital of the

Hyksos from the Hyksos-Period". Beim Fortschreiten der

Ausgrabungen deuten jedoch die Hinweise darauf hin, dass die

Darstellungen aus der frühen Regierungszeit von Thutmosis III. (18.

Dynastie) stammen. Bei den Ausgrabungen eines der Paläste aus der 18.

Dynastie kamen viele Skarabäen mit den Namen der Könige der

frühen 18. Dynastie zum Vorschein. Da aber die Palaststruktur

in die Umfassungsmauer der Hyksos einschnitt und der Entdeckung

weiterer Fresken in einem Abschnitt der Ausgrabung, die zur 18.

Dynastie gehörte und der Bewertung der Keramik, die man auf die 18.

Dynastie datierte, änderte Bietak seine Meinung und datierte das

Gelände auf die 18. Dynastie in Thutmosidische Zeit.

Eine etwas verwirrende Frage ist, warum diese minoischen

Wandmalereien in den thutmosidischen Palästen erschienen. Prof.

Bietak deutet hier an "dass evtl. eine Begegnung auf höchster

Ebene zwischen den Höfen von Knossos und Ägypten stattgefunden haben

muss" und bietet in einer Hypothese "eine politische Ehe

zwischen Thutmosis III. und einer minoischen Prinzessin" an. Die

Heirat einer minoischen Prinzessin mit einem König aus Ägypten mag

ein mögliches Szenario sein, es gibt aber auch andere wie z. B. die

Hypothese, dass die minoische Autorität von Knossos in die

ägyptischen Angelegenheiten verwickelt waren und möglicherweise

bestanden militärische Bündnisse zwischen beiden Ländern, da Kreta

eine starke Seestreitmacht anzubieten hatte. |

Bild: Reconstructed

Minoan Fresco Avaris.jpg

Autor: Martin Dürrschnabel, Wikipedia 6. Dez. 2006

Lizenz: CC-BY-SA-2.5 |

Der

Palastbezirk aus der Thutmosidenzeit stand auf demselben Areal wie der

Palastbezirk der späten Hyksoszeit und war von einer Umfassungsmauer (welche

die Bezeichnung "H" von den Forschern erhielt) aus Lehmziegeln

umgeben, wobei die beiden bedeutendsten Elemente der große "Palast

G" und der mittelgroße "Palast F" waren, die im Abstand von

150 Ellen (79,75m) zueinander standen. Zwischen beiden Palästen befand sich

ein großer rechteckiger künstlicher See. Beide Gebäude waren über Rampen

von der Nordostseite her zugänglich. Die Umfassungsmauer besaß in ihrer

Mitte einen Eingang, der durch einen Pylon führte. Ein zweiter gesonderter

Eingang mit Porticus lag vor dem großen "Palast G". Südlich des

"Palast G" befand sich noch ein weiteres palastartiges Gebäude,

dass ebenfalls auf einer Plattform mit Rampe errichtet wurde. Alle drei

Paläste aus Lehmziegeln sind nur in ihrem Unterbau erhalten.

Die

Forscher unterscheiden zwei Phasen des Ausbaus, wobei die "frühe

Phase" aus den beiden Palästen F und G, dem See und dem Palast J sowie

der Umfassungsmauer H bestand. Aus dieser Zeit stammt auch die Ausschmückung

der beiden Paläste F und G mit Wandmalereien im minoischen Stil, wobei der

Putz aber an den Lehmziegelwänden nicht sehr gut haftete und dieser mit der

Zeit abfiel. Der abgefallene Putz wurde zusammengefegt und am Ende der

Treppenrampe deponiert, wo sie von der österreichischen Grabungsmission

aufgefunden und in mühevoller Kleinarbeit versucht wurde Teile der Motive

wieder zusammenzusetzen. Dargestellt wurden Stierspringer, Stierringer und

akrobatische Vorführungen - ebenso Darstellungen von Löwen und Geparden bei

der Jagd von Huftieren, des weiteren Szenen von Jägern mit Hunden (2).

Aufgrund

der gefundenen Keramik wird diese Phase in die frühe Regierungszeit von

Thutmosis III. datiert. Die beiden Paläste "G und F" blieben auch

in der "jüngeren Phase" erhalten. Der große "Palast G"

erhielt nun im Nordwesten und im Südosten innere Einfriedungsmauern.

"Palast J" wurde nun durch eine große Werkstatt mit angeschlossenen

Verwaltungsgebäuden und Magazinen ersetzt. Eine weitere Werkstatt errichtete

man gegen die Umfassungsmauer nahe des Zugangs zum großen "Palast

G" hin. Die Ausgräber fanden hier zwei Bünden mit insgesamt 140

ägäischen Pfeilspitzen aus Bronze, was vermuten lässt, dass hier in den

Werkstätten auch militärische Ausrüstung hergestellt wurde. Südwestlich

des "Palastes F" fand man weitere Magazine, die sich nahe der

südlichen Umfassungsmauer befanden. Hier wurden Keramikfragmente, darunter

auch zyprische Importkeramik und Fayendce-Plättchen sowie Figuren gefunden.

Aufgrund der gefundenen Keramik war es den Forschern möglich, diese

"spätere Phase" in die späte Regierungszeit von Thutmosis II. und

Amenophis II. zu datieren.

Weitere

Werkstätten befanden sich gegen die inzwischen sehr verwitterte Nordostseite

des "Palastes F" - ebenso ein Gebäudekomplex, der später mehrfach

verändert und erweitert wurde. Wahrscheinlich waren dieses auch Magazine und

Werkstätten, da hier viele Knollen von Thera-Bimstein aus dem Neuen Reich

gefunden wurden, die in die Zeit von Thutmosis III. und Amenophis II. datiert

wurden (2).

|

|

Umwallter Bezirk am Pelusischen

Nilarm

aus der späten Hyksoszeit bis zur Zeit Amenophis II.

- rot umrandet -

H = Palast F; rechts daneben Palast G

Bild: File

Map-ted.jpg

Autor der Zeichnung: Didia, wikipedia 2014

Lizenz: CC

BY-SA-3.0

- mit roter Markierung von Nefershapiland - |

Der

große "Palast G"

Der "große Palast G" misst lt. den Ausgräbern 320 x 150 Ellen (168

x 78,75 m) und ist fast vollständig ausgegraben und erfasst. Erhalten haben

sich lt. Prof. Bietak nur die fünf, acht oder 10 Ziegel starken

Lehmziegel-Wände, die nur enge Unterräume ohne Durchgänge einschließen.

Diese Räume hatten keine Böden und waren entweder mit Erdreich angefüllt

oder durch Gewölbe überbrückt, womit eine große über 7m hohe Bauplattform

geschaffen wurde.

Die Palastanlage besaß einen großen quadratischen Hof, der an drei Seiten

von Kolonnaden gesäumt war. Er war nach Norden hin - zur Rampe hin -

vermutlich offen. Nach Süden hin folgte ein dreireihiger Portikus sowie ein

Vestibül. Dahinter war die Anlage zweigeteilt (2).

Auf

der linken Seite war der Unterbau lt. den Ausgräbern als vierreihiger

Säulenraum zu erkennen. Hier wird der Thronraum vermutet, wobei als gute

Vergleichsmöglichkeit der Nordpalast von Deir el-Ballas und die östliche

Tempelanlage des großen Palastes von Tell el-Amarna dienen können. Hinter

dem Thronsaal ist der "private Bereich" des Palastes durch eine sehr

dicke Mauer abgeschottet, in welcher von der Rückwand des Thronsaals Nisachen

oder Türen untergebracht worden. Auf der rechten Hälfte befand sich lt.

Unterbau eine dreigeteilte Anlage mit einer doppelten Stirnmauer, die lt.

geomagnetischer Auswertung des Ziegelwerks als pylonartige Konstruktion mit

eingebauter Treppe identifiziert werden kann, hinter der ein Querraum folgte.

Dahinter folgten die privaten Räume, die einen eigenen Abgang in den Keller

und einen weiteren Ausgang zu einem Nebenportal des Palastes aufweisen

(2).

Auffallend

ist lt. der Forscher, dass beide Zugänge zum Palast - die Rampe und der

Nebeneingang in die privaten Räume - an "Badezimmer"

vorbeiführten. Diese waren mit Steinwannen und zahlreichen Tongefäßen

ausgestattet. Es wurden auch Krüge mit der "zyprischen Bichrome

Wheelmade Ware" gefunden, die wohl als handliche Wasserkrüge in

Luxusausführung dienten. Dieses lässt vermuten, dass von jedem Besucher, der

den Palast betrat ein Reinigungsritual verlangt wurde (2).

Der

kleine "Palast J"

Der südliche des Hauptpalastes befindliche kleine

"Palast J" (ca. L. 57,50 m x 21 m B.) besaß

ein ähnliches - aber vereinfachtes - Raumprogramm mit Rampe, quadratischem,

säulenumschlossenen Hof, Landung, Vestibül, zweireihigem Thronsaal und

Privatgemächern im hinteren Teil auf. Auch führte hier - ebenso wie beim

großen Palast - ein Nebeneingang in das private Gemach. Die Raumaufteilung

des privaten Teils besaß einen privaten Sitzraum, Schlaf- und Badezimmer und

einer dahinter liegenden Loggia. Auch hier führt der Nebeneingang an einer

Wasch-Installation vorbei, die auch für Geschirr benutzt wurde (2).

Palast

F

Von den beiden oben beschriebenen

Gebäuden unterscheidet sich der mittelgroße "Palast F", von dem

nur noch der Unterbau in Form eines Kastenmauerwerks erhalten ist. Er misst

135 x 90 Ellen (ca. 70,5 x 47 m). Dieser Palast war ebenfalls über eine

Rampe erreichbar. Am Fuß der Rampe fand E. Naville vor über 100 Jahren

Granitblöcke eines Tores von Amenemhet I., die wohl sekundär als Eingangstor

dieses Palastes verwendet wurden (2). Von Nordosten her führt die Rampe in

einen rechteckigen, nicht quadratischen Hof, in den später ein Eingangs-Portikus

eingebaut wurde. Vermutlich war der Hof mit umlaufenden Kolonnaden umgeben.

Der zentrale Hof mit seinem Umgang war an drei Seiten von zusätzlichen

korridorähnlichen Raumelementen umgeben. Das Ausgrabungsteam unter Prof.

Bietak vermuten, dass hier "die sinnvollste Raumlösung" aus einem

Empfangs/Thronraum mit vier Säulen im Zentrum, einem Nebenraum mit zwei

Säulen im Osten und Nebenräumen wie Waschraum, Toilette oder Schlafraum im

Westen zu sehen ist (2).

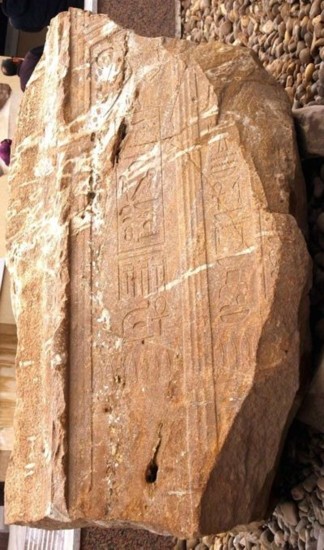

Buto / Tell el-Farein

(Kafr El-Sheikh)

- Stele - |

Buto war in der Antike eine Stadt, die etwa 95

Kilometer südöstlich von Alexandria im ägyptischen Nildelta lag. Buto (oder

wie der heutige Name lautet: Tell el-Farain / Pharaonenhügel) liegt einige

Kilometer nördlich der Damanhur-Strasse im zentralen Norddelta. Ein Dorf in

der Nähe der heutigen arabischen Stadt Tell al-Farain heißt noch immer

"Buto".

Buto war im Norden das

Gegenstück zu Nechen. Buto war in den frühen Dynastien eines Vereinigten

Ägyptens ein wichtiges Kultzentrum und wurde wahrscheinlich auch auf der

berühmten Narmer-Palette als wichtiges Zentrum im Delta dargestellt. Buto

(heute Tell el-Farein) ist wahrscheinlich durch den Zusammenschluss von zwei

verschiedenen Zentren (die Städte Pe und Dep) entstanden. In einigen

Verweisen wird im Zusammenhang mit Buto auf die "Könige von

Unterägypten, die in Pe lebten" hingewiesen. "Pe" wird in

einigen Belegen mit Horus, dem Falkengott in Verbindung gebracht - während

die Stadtgöttin für Dep die Kobra-Göttin Uadjet war und aus beiden Städten

dann die antike Stadt Per-Uadjet entstand. Buto war die Hauptstadt des VI.

unterägyptischen Gaus (Bergstier-Gau). Die Hauptgöttin war die Kobragöttin

Wadjet.

In

Buto gibt es ein kleines Freilichtmuseum mit einigen sehr schönen Statuen und

Stelen - einiges stehen aufrecht, während andere im Sand liegen. Außerdem

gibt es viele alte Lehmziegelmauern aus der griechischen und römischer Zeit.

Die Überreste von Buto bestehen aus drei Hügeln, die zwei Städte und einen

Tempelkomplex umfassen. Mit Ausnahme der letzten ägyptischen Funde von

Skulpturen und einer bedeutenden Stele aus der Zeit von Thutmosis III. sind

relativ wenige kleine Monumente gefunden worden.

Das

Gebiet war bis in die Römerzeit besiedelt und wurde erstmals 1888 von

Flinders Petrie als antikes Buto identifiziert (die ersten Ausgrabungen

erfolgten aber erst 1904 als CT Curelly Probegrabungen für die Egypt

Exploration Society durchführte) sowie in den 1960er und 1980er Jahren

(Universität Alexandria und die Ägyptische Altertumsbehörde mit Funden aus

dem Neuen Reich) ausgegraben. Die Universität Alexandria fand dabei

Gebäudereste und Statuen sowie die hier behandelte Stele von Thutmosis III.

mit einem Dekret). Heute

sind nur noch einige Ruinen mit den Überresten zweier Städte und eines

Tempels übrig. Das Deutsche Archäologische Institut Kairo unter der Leitung

von Ulrich Hartung erforschte seit den 1990er Jahren das Gebiet und im

Frühjahr 2000 führte Tomasz Herbich aus den Niederlanden das Gebiet mit

einer geophysikalischen Untersuchung durch eine Stiftung für achäologische

Forschung. Von 2006 an arbeitet das DAIK erneut an der Grabungsstätte mit dem

Ziel eine Vermessung mit modernen Methoden und die Erkundung einer

ungewöhnlichen Gebäudestruktur im nordwestlichen Teil der Siedlung (Quelle:

Hartung, Ulrich - Tell el-Fara in Buto, deutsches Archäologisches Institut

2010 in Wikipedia hu.wikipedia.org/wiki/Per_Uadzset)

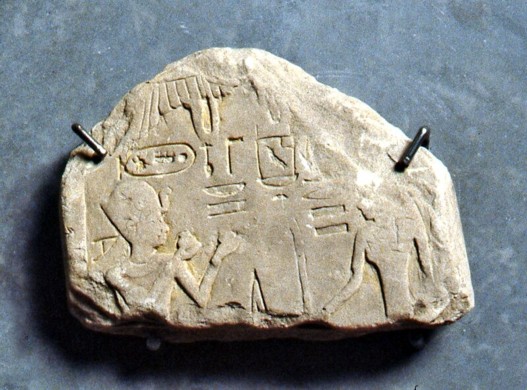

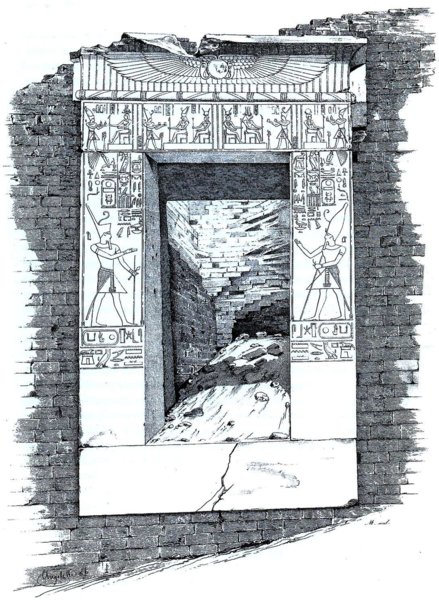

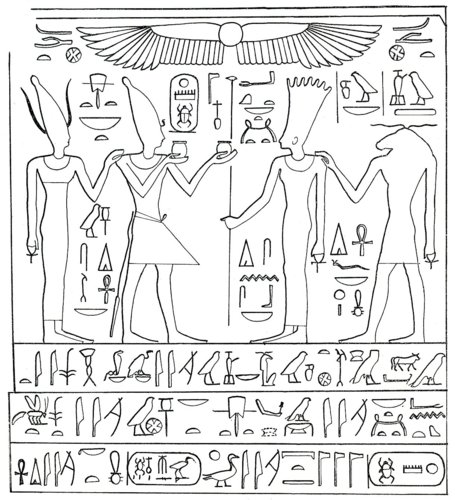

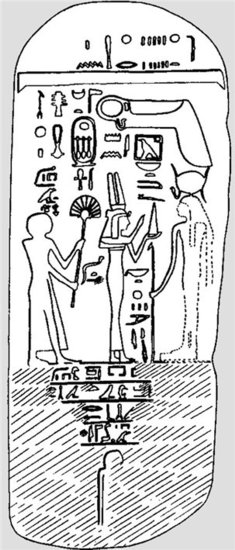

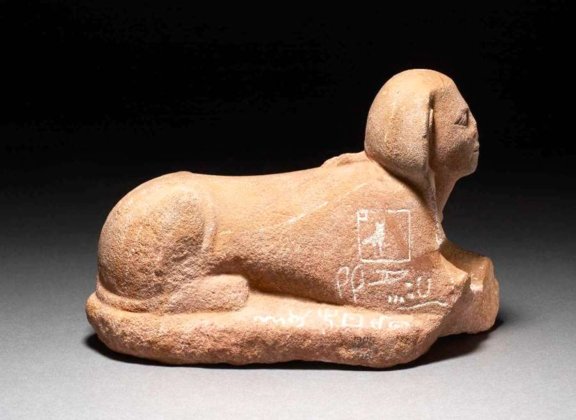

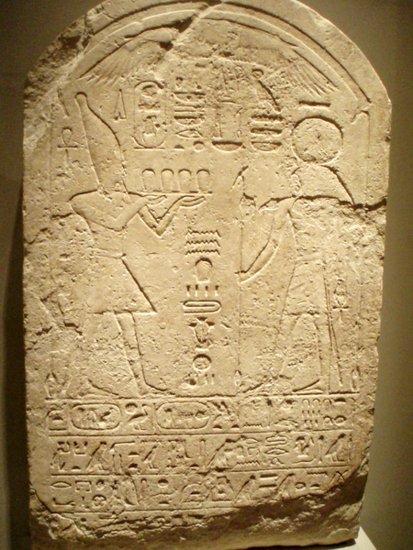

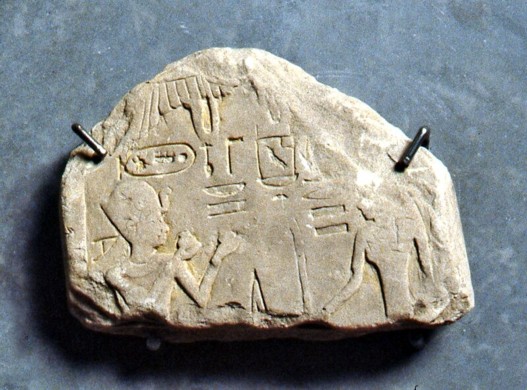

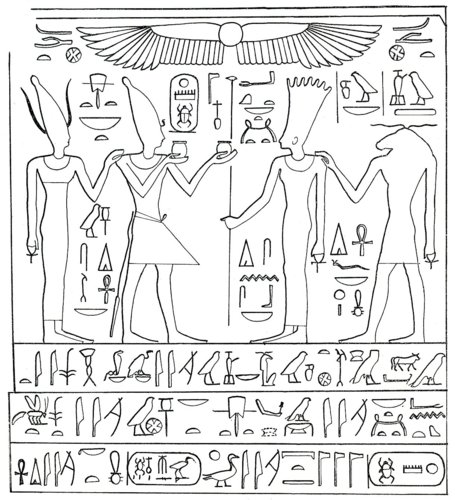

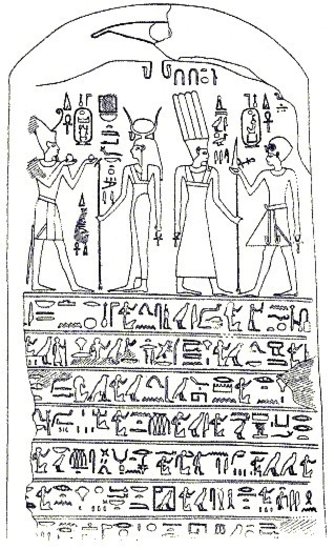

Die

Buto-Stele zeigt unter der geflügelten Sonnenscheibe eine antithetische

Darstellung. Auf der Innenseite thront jeweils die löwenköpfige Göttin

Wadjet mit dem anch-Zeichen und einem Papyrus-Szepter in ihren Händen - vor

ihr kniet der König (Thutmosis III.) mit Nemeskopftuch und Uräus und opfert

zwei nw-Gefäße (Nun-Gefäße).

|

|

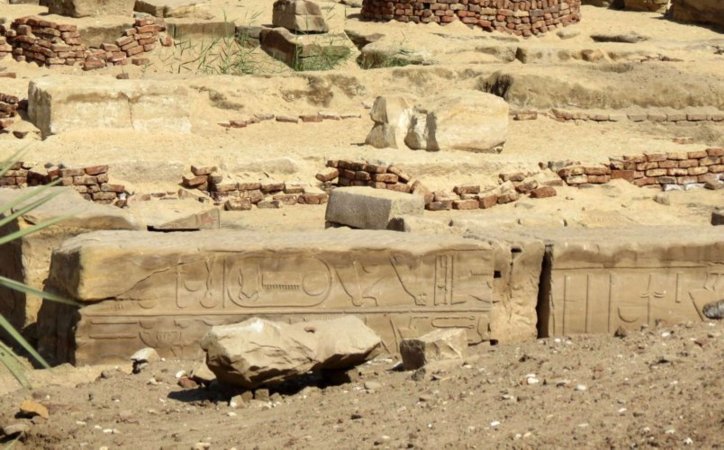

Die Buto-Stele Thutmosis III.

in situ

Höhe 1,60 m x Breite 0,90 m

Diese sehr wichtige Stele enthält den

selten erwähnten "Fest des Siriusaufgangs" mit einem Datum

des "mobilen Jahres in Reihe 26 ("Siriusaufgang nach ihren

Tagen der Überquerung").

Diese große und schöne Stele wurde

von Thutmosis III. errichtet und zeigt, wie er einer sitzenden,

löwenköpfigen "Udjat/Wadjet" Wasser und Wein darbietet. Die

Stele gibt auch Einzelheiten über die Opfergaben an, die der König

für den Kult dieser Göttin darbietet. Für jedes Fest sind die

Weihegaben aufgeführt, besonders reichlich am Neujahrstag. Die Stele

hat unter der Lünette 28 Zeilen

Die Buto-Stele wurde von der

Expedition der Universität Tanta undder OEA gefunden (siehe Leclant

& Clerc, Fouilles en Egypte et au Soudan, Orientalia 58, S. 346).

Siehe auch Spaldinger JARCE 33, S. 69-76), |

Bild:

Buto5-Desouk.jpg

Autor: Faris knight, Wikipedia 2010

Lizenz: CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication |

Durch

eine Inschrift seines Bauleiters Minmose (Leiter aller Arbeiten des Königs

unter Thutmosis III. und Amenophis II.) in Medamud wissen wir, dass Thutmosis

III. in Busiris Tempelbautätigkeiten vorgenommen haben. Minmose diente sowohl

unter Thutmosis III. als auch unter dem Nachfolger Amenophis II. in den ersten

Jahren seiner Regierung.

Das gleiche wie oben (Inschrift

des Minmose) gilt für Kom el-Hisn - einem Ort, der am westlichen Rand des

Nil-Deltas, westlich der Stadt Tanta und etwa 12km südlich von (Kom Greif (Naukaratis)

liegt. Der Ort war schon im Alten Reich, dem Mittleren Reich aber auch

während des Neuen Reichs besiedelt. Hier bedeckt ein großer Hügel eine

antike Stadt, die wahrscheinlich "Imu (Yamu)" genannt wurde und ab

dem Neuen Reich die Hauptstadt des 3. unterägyptischen Gaus war, der als

"lybischer oder westlicher" Gau bekannt war. Der Ort, wo vermutlich

ein Tempel aus der Zeit Thutmosis III. stand (oder ein von Thutmosis III.

restaurierter Tempel) wurde 1884 von Flinders Petrie besucht und 1885 von F.

Llewellyn Griffith vermessen. Später wurden die Monumente von Georges Daressy

beschrieben und in den 1940er Jahren von den ägyptischen Archäologen A.

Hamada, M. el.Amir und S. Farid ausgegraben.

Letopolis/Kom Ausim

- altägypt. Sechem, Chem - |

Durch eine Inschrift von dem Bauleiter Minmose ist

bekannt, dass Thutmosis III. in Letopolis (dem altägypt. Sechem / Chem)

Tempelbautätigkeiten vornahm. Letopolis ist die Hauptstadt des 2.

unterägyptischen Gaus Chepesch, dem heutigen Ausim. Der Ort liegt ungefähr

13 km nordwestlich von Kairo im Gouvernement Al-Qalyubiyya. Der Hauptgott von

Letopolis, "Cherti" besaß dort einen Tempel, der jedoch nicht

gefunden wurde. Verschiedene Bruchstücke des Tempels tragen Inschriften von

ägyptischen Königen.

Durch

die Inschrift des Minmose in Medamud wird eine Bautätigkeit Thutmosis III. in

Bubastis belegt.

Eine Bautätigkeit Thutmosis

III. in Giza wurde durch die oben erwähnte Inschrift des Minmose belegt.

Heliopolis

(altägyptisch "Iunu" und alttestamentlich "On"), die

Sonnenstadt, war eine altägyptische Stadt in Unterägypten, welche bereits ab

der prädynastischen Epoche Ägyptens existierte. Nach altägyptischer

Vorstellung ist dort die Welt entstanden. Hauptgötter waren Re und Atum,

ebenso wie Hathor, Horus und der Mnevis-Stier.

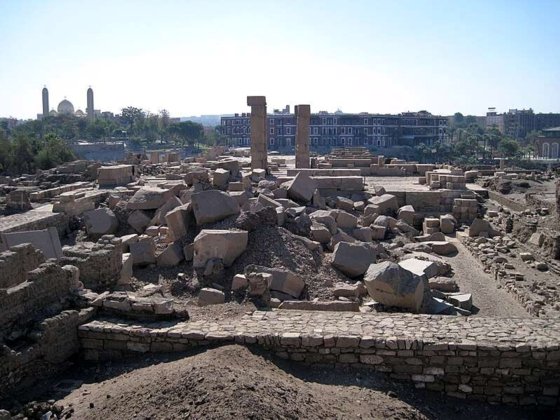

Die

Haupttempelbereiche liegen heute im Kairener Stadtteil Matariya. Aber alle

Tempel sind heute leider zerstört. Lediglich der Obelisk von Sesostris I. und

die Umfassungsmauer aus dem 2.-1. Jahrtausend v. Chr. befinden sich noch an

ihrem Platz.

Die

Geschichte von Heliopolis wurde von den Ägyptologen anhand der bisherigen

Funde rekonstruiert, obwohl von den Tempeln heute nichts mehr zu sehen ist.

Der nördliche Verwaltungsbereich wurde in den Jahren von 1976-1981 von der

Universität of Cairo unter Leitung von Abdel-Aziz Saleh erforscht. Seite 2012

gräbt ein ägyptisch-deutsches Team unter der Leitung von Aiman Ashmawy und

Dietrich Raue an verschiedenen Stellen im Tempelbereich.

Die

Könige der 18. Dynastie ließen in Theben eine Tempellandschaft nach heliopolitanischen

Vorbild erbauen und so entstand dort ein oberägyptisches

Heliopolis. Aber auch in Heliopolis selber ließen sie weiterhin Tempel und

Denkmäler entstehen, die aber meistens erst in ihrer späten Regierungszeit

entstanden.

W.

M. Flinders-Petrie fand mitten im Tempelgebiet von Heliopolis eine Mauer mit

einem quadratischen Verlauf mit abgerundeten Ecken, die eine Fläche von ca.

400 Metern Durchmesser umschloss. Schon der italienische Ägyptologe Ernesto

Schiaparelli entdeckte diese Mauer vor 100 Jahren bei seinen Ausgrabungen.

Beide Ausgräber berichteten, dass die Mauer eine Wandstärke von ca. 40

Metern besaß, aber nicht besonders hoch war. Partiell besaß sie ein

Fundament aus Kalksteinblöcken, die von Grabkapellen aus früherer Zeit

stammten.

Über die Funktion dieser gewaltigen Umfassungsmauer gingen die

Meinungen auseinander. Verschiedene Vorschläge wurden veröffentlicht. Einige

Ägyptologen suggerierten eine Umfassungsmauer, eine Plattform oder ein Fort

aus der Hyksos-Zeit. Von 2015 - 2020 wurde ein Teil dieser Mauer neu

untersucht. Funde im Mauerwerk datieren die Anlage nun spätestens in die Zeit

von Thutmosis III. (siehe: Klara Dietze: Das Korpus der Mauerstelen

Thutmosis III. und die innere Umfassungsmauer im Tempel von Heliopolis. In

Aiman Ashmawy, Klara Dietze, Dietrich Raue (Hrsg.) "Heliopolis -

Kultzentrum unter Kairo. Propylaeum Universität Heidelberg, 2020 -

online-Version). Andere Ägyptologen vermuten, dass dieser Mauer mit seiner

großen Wandstärke dazu diente, den Sandhügel, auf welchem sich die

Tempelanlage befand, vor den Nilfluten zu schützen. Diese Dammanlage hatte

mindestens zwei Portale, wobei 1851 Reste davon in Fragmenten im Südostwinkel

der von Thutmosis III. erbauten neuen Umfassungsmauer noch zu sehen waren.

Reste des zweiten Portals wurden von dem ägyptisch-deutschen Grabungsteam in

den letzten Jahren entdeckt. Bei diesen Grabungsarbeiten des Teams um Dieter

Raue wurde auch ein Torpfosten aus dem Neuen Reich mit der Nennung von

Thutmosis III. und des Gottes Atum entdeckt.

Im

neuen Open Air Museum von Heliopolis befindet sich ein Block mit dem

Thronnamen von Thutmosis III. (evtl. aus Quarzit?), wobei es sich evtl. um

einen Türsturz handeln könnte. Ebenfalls im neuen Open Air Museum befindet

sich ein weiteres großes Fragment (evtl. auch aus Quarzit?) mit dem

Horusnamen von Thutmosis III. (kn

xaj–m–MAat, nb ir x.t mn–xpr–Ra

(Horus – Starker Stier, der maatgemäß

erscheint, der Herr des Machens) )

|

Block mit dem Thronnamen von Thutmosis III. -

evtl. Türsturz ?

- Open Air Museum Heliopolis - |

|

Bild: Courtesy to Fritz Graf

- alle Rechte vorbehalten - |

|

|

Freilichtmuseum Heliopolis - Obeliskenpark

- Fragment mit dem Horusnamen Thutmosis III. -

Dieses evtl. aus Quarzit bestehende Fragment trägt

den Horusnamen "kn

xaj–m–MAat

nb-ir-x.t mn–xpr–Ra"

(Horus–Starker Stier, der maatgemäß

erscheint,

der Herr des Machens)

Dabei kann es sich eigentlich nur um den Horusnamen von König

Thutmosis III. in einer erweiterten Form handeln.

- Schreibweise des Horusnamen in einer sehr ungewöhnlichen Form

(nicht bei Beckerath belegt) -

Bild: Courtesy to Fritz Graf

- alle Rechte vorbehalten -

(Bild gedreht, da es im OAM falsch herum aufgestellt wurde) |

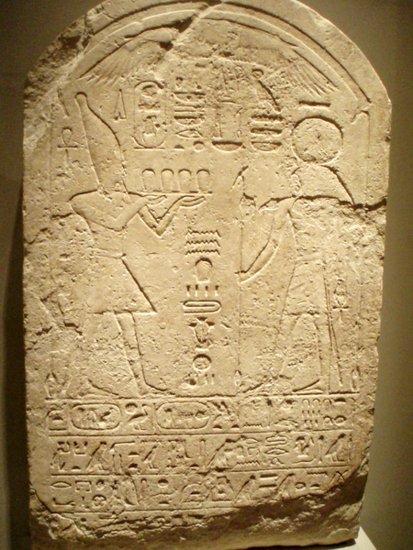

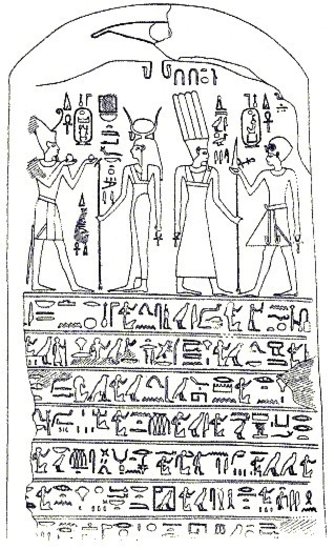

Stele

Berlin ÄM 1634

Eine heute im Neuen Museum Berlin befindliche

Stele aus der Zeit von Thutmosis III. (ÄM 1634 / Maße: H. 98cm; B.

62cm; T. 13cm) aus Kalkstein, die von Carl Richard Lepsius im April 1843 in

der Umgebung des heliopolitanischen Tempelbezirks erworden wurde, erwähnt

inschriftlich eine Umfassungsmauer, die möglicherweise im archäologischen

Befund der damaligen Grabungen im Tempel von Heliopolis zu identifizieren

ist.

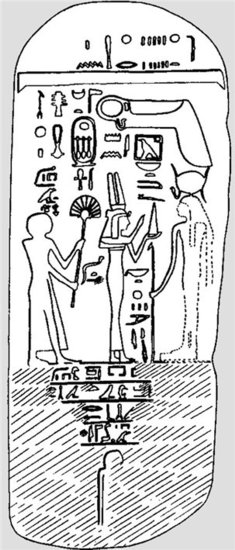

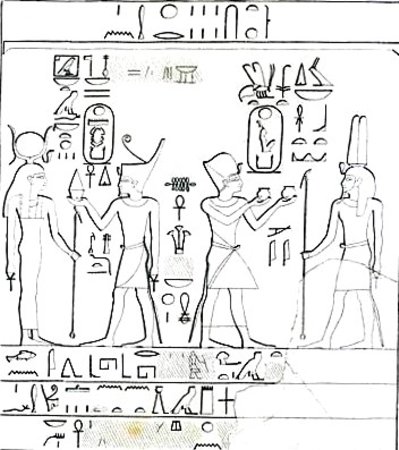

Es handelt sich hier um eine

hochrechteckige Stele mit abgerundetem Giebelfeld und Dekoration im versenkten

Relief, deren oberer Abschluss von einer Himmelshieroglyphe gebildet wird, die

sich links und rechts auf ein Zepter stützt. Darunter befindet sich eine

Sonnenscheibe, unter der eine Inschrift eingraviert war und aus der die im

Bildfeld dargestellten Figuren zu identifizieren sind. Die Inschrift auf

dieser Stele berichtet uns von der Errichtung einer Umfassungsmauer im Tempel

von Heliopolis aus dem 47. Regierungsjahr von Thutmosis III.

|

|

Stele Berlin ÄM 1634 - Vorderseite

Die Darstellung im Bildfeld zeigt eine

Verehrungsszene, die Thutmosis III., bekleidet mit einem kurzen Schurz

und der weißen (oberägyptischen) Krone, bei einer Opferdarbringung

für den auf der rechten Seite stehenden, falkenköpfigen Sonnengott

Re-Harachte zeigt. Der König übergibt ein Tablett mit 4 Nemset-Krügen,

die für das Ausgießen von Wasser verwendet werden.

Die Beischrift zwischen den beiden Figuren lautet:

"Wasser, vier Nemset-Krüge, vier Mal herumgehen".

Unterhalb des Bildfeldes befindet sich ein Text mit

vier Zeilen:

1. Regierungsjahr 47 unter der Regierung des Königs von Ober- und

Unterägypten Men-Cheper-Re, Sohn des Re +Hw.tj-ms.w,

(er lebe) ewig.

2. Befehl seiner Majestät, diesen Tempel mit einer Umfassungsmauer zu

umgeben in

3. beständiger Arbeit für seinen Vater Re-Harachte in ewiglicher Dauer

während der Reinigung von Heliopolis, dem Hause des Re

4. [Denn seine Majestät hatte] dieses Haus des Re in Verderbnis

verfallen [vorgefunden].

(die letzte Zeile ist stark beschädigt)

(Übersetzung nach Klara Dietze, Das Korpus

der Mauerstelen Thutmosis III. und die Innere Umfassungsmauer im Tempel

von Heliopolis, Universität Heildelberg - onlineversion - ) |

Bild:

ThutmoseIIIBeforeRe-Harakhte.prig

Autor: Keith Schengili-Roberts 2006

Lizenz: CC

BY-SA 3.0 |

Die Stele Berlin ÄM 1634

gehört zu einem Korpus von drei bislang bekannten Stelen, wobei der Verbleib

der beiden anderen bis heute ungeklärt ist - nur ihre Inschriften sind durch

Abklatsche aus dem Genfer Archiv des Ägyptologen Charles Maystre überliefert

(heute im Musée d'art et d'histoire in Genf, Inv.-Nr. MAH Genéve a 2010-0-02

und -03, Abb. 29 und 30 - (siehe: Klara

Dietze, Das Korpus

der Mauerstelen Thutmosis III. und die Innere Umfassungsmauer im Tempel

von Heliopolis, Universität Heildelberg - onlineversion - ). Auf

beiden Abklatschen befindet sich je eine vierzeilige Inschrift, welche fast

identisch ist mit dem Berliner Text. Auch hier wird - nach der Datierung in

das Regierungsjahr 47 von Thutmosis III. - der "Befehl zur Errichtung

einer Umfassungsmauer (sbj

n(.j) wmt.t) im Tempel von

Heliopolis gegeben. Die drei Denkmäler unterscheiden sich nur dadurch, dass

die Berliner Stele für Re-Harachte und die beiden anderen Stele für Atum

geweiht waren. Rein hypothetisch könnte es sein, dass alle drei Stelen (evtl.

existierte noch eine vierte Stele?) zum Korpus der sog.

"Mauerstelen" gehörten (Denksteine, die inschriftlich an die

Errichtung oder Sanierung der Umfassungsmauer erinnern und mit dieser in

Verbindung gestanden haben). Nach Claude Traunecker könnten diese Stelen

"an den Aussenfassaden der Pylone oder Tore" gestanden haben, da

diese die einzigen Unterbrechungen der Umfriedung darstellen" (vgl.

Traunecker 1975, 144-145). (3)

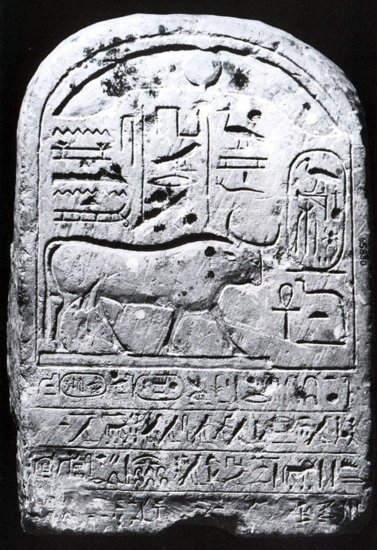

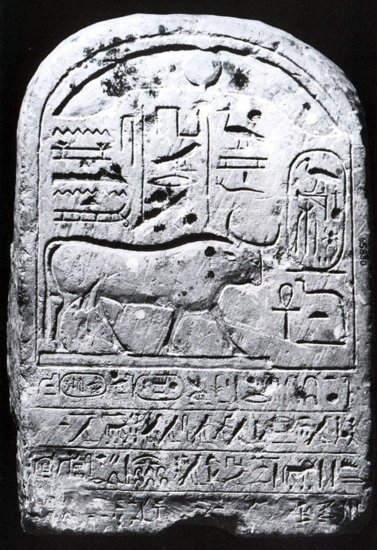

Stele Kairo JE

65830

Die im Museum Kairo (JE 65830) befindliche

rundbogige Stele aus Kalkstein (H. 43 x B. 29,7 cm / Maße nach Mysliwiec)

stammt wahrscheinlich ebenfalls aus Heliopolis (nach Mysliwiec (Atum, S. 177

und Beylage, Stelentexte, 477), da hier eine Stiftung des Königs an den

"Mnevis-Stier" vorliegt, der auch auf dem Bildfeld zu sehen ist.und

wurde im Nov. 1935 von Abermayor gekaufte. Auf der Stele sind Thron- und

Geburtsname des Königs (Thutmosis III.) und dazu das 47. Regierungsjahr

genannt (zum Regierungsjahr siehe Ali Radwan in: MDAIK 37, 1981, S. 405

mit Anm. 13). Die Stele weist an den Rändern mehrere kleine

Beschädigungen auf und dazu viele kleine Löcher und ebenfalls Verwitterungsspuren

auf ihrer Oberfläche. Es sieht so aus, als wäre die Oberfläche der vierten

Zeile und das linke Ende der dritten Zeile schon vor ihrer Gravur

herausgebrochen, da die Hieroglyphen erst auf diesem tieferen Niveau

angebracht sind. Jetzt sind diese aber so schwer beschädigt, dass sie heute

unlesbar sind. Auch am unteren Rand der Stele ist in der Mitte ein Stück

herausgebrochen - insgesamt ist die Stele aber vollständig.

Aus der Inschrift der Stele und der Nennung des

Jahres 47 kann erschlossen werden, dass die Landstiftung für die heiligen

Rinder des Mnevis ungefähr zur gleichen Zeit wie der Bau der Umfassungsmauer

der Tempelanlage (siehe oben) von Heliopolis geschah

|

Landschenkungsstele

für die heiligen Tiere des Mnevis

Zeit Thutmosis III. - wahrscheinlich aus Heliopolis

heute im Museum Kairo JE 65830

(H. 43 x 29,7cm) - Kalkstein

Das Giebelfeld dieser abgerundeten Stele aus

Kalkstein zeigt oben nur die Flügelsonne, einen Stier und den

Eigennamen von Thutmosis III. nebst Ephithetas und Segenswünsche, wobei

die Kartusche wohl als Ersatz für ein Bild des Königs dient.

Im Textfeld stehen 4 Zeilen:

"Das Regierungsjahr 47 unter d. M. des Königs von Ober- u.

Unterägypten, Mencheper-re, dem Sohn des Re, Djehutimes-Nefercheperu,

der ewig und immerdar ist.

Das Gelände, welches ich als Weide für Rinder für die schwarzen

(heiligen) Rinder des Vaters Mnevis gegeben habe, ist ein Acker von 60

Aruren. Derjenige, der auf sie gekommen ist (d. h. der sie verwalten

soll) ist der Schatzhausvorsteher und Vorsteher der Arbeiten Bener-merut)......Arure......östliche.......40

Aruren).

(Übersetzung von Ali Radwan in MDAIK 37, S.

405-406).

Die Beischrift über dem Stier lautet: "Mnevis,

der Herold des Re, der die Maat zu Atum aufsteigen lässt". Vor dem

Stier steht: "Der Sohn des Re, sein Geliebter (Thutmosis mit

schönen Manifestationen) er lebe ewig. |

|

Bild: aus MDAIK Bd. 37, 1981, Festschrift für Labib

Habachi - Zwei Stelen aus dem 47. Jahr Thutmosis III., S. 406 - Kairo JE

65850 |

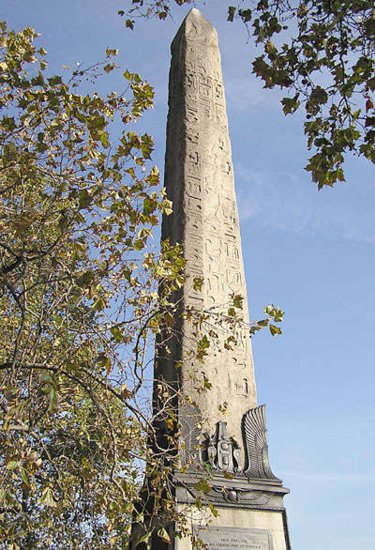

Obelisken

Thutmosis III. ließ außer der oben beschriebenen

Anlage mit dem Pylon im Jahre 39 ein Obeliskenpaar aus Rosen-Granit mit einer

Höhe von 23 Meter in Heliopolis aufstellen, die wahrscheinlich vor dem

Atumtempel standen. Die beiden Obelisken wurden dann im Jahre 13/12 v. Chr. -

im 18. Jahr von Kaiser Augustus - in Alexandria vor dem dortigen "Caesareum"

aufstellen. Einer von beiden befindet sich heute in London, der andere in New

York. Beide Obelisken tragen die Namen von Göttern - der in New York den des

Re-Haracahte und der in London den von Atum. Daraus lässt sich

rekonstruieren, dass der New Yorker Obelisk namentlich mit der aufgehenden

Sonne einst auf der östlichen Seite des Eingangs zum Re-Tempel von Heliopolis

stand, während der in London, namentlich verbunden war mit der untergehenden

Sonne und westlich des Eingangs platziert war.

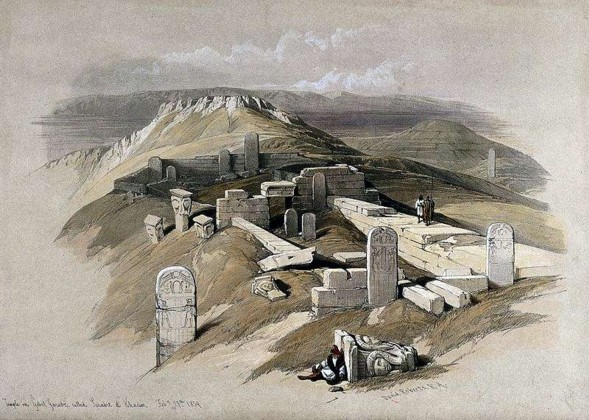

An

beiden Obeliskenspitzen befand sich eine Darstellung Thutmosis III als Sphinx,

welche den Göttern von Heliopolis Opfer darbringt. Auf den Schächten befand

sich mittig eine Inschrift von Thutmosis III., zu der Ramses II. beidseitig je

eine Textkolumne hinzugefügt hatte. Beide Obelisken standen fast 2000 Jahre

lang in Alexandria. Beide wurden - zusammen mit der Pompeus-Säule in den

1840er Jahren von David Roberts in seinem Werk "Ägypten und Nubien"

als die größten Denkmäler des antiken Alexandria beschrieben.

Der

osmanisch-albanische Gouverneur und De-Facto-Herrscher Ägyptens von 1805 bis

1846 (galt als Begründer des modernen Ägyptens) schenkte Großbritannien den

Obelisken. Der damalige britische Premierminister Lord Liverpool zögerte

jedoch wegen der horrenden Versandkosten, diesen nach London zu überführen.

Erst im Oktober 1877 - nachdem sich der brit. Generalkonsul William James

Erasmus Wilson bereiterklärte, die Kosten für den Transport zu übernehmen -

fand der Transport nach London statt.

Der

heute in London befindliche Obelisk (Höhe 20,87m und 187 Tonnen schwer) soll

bei einem Erdbeben im Jahr 1301 n. Chr. in Ägypten

umgestürzt sein, der andere, der sich heute in New York (H. 21,20 m und 193

Tonnen schwer) befindet, blieb bis zu seiner Überführung stehen. Die erste sog. "Nadel der Kleopatra" (die mit Kleopatra

allerdings überhaupt nichts zu tun hatte) wurde 1877-1878 nach London

gebracht. Der Abtransport des zweiten Obelisken nach New York erfolgte 1881.

Hier wurde er noch im gleichen Jahr im Central Park hinter dem Metropolitan Museum

aufgestellt.

|

Cleopatras Nadeln

Obelisk Thutmosis III., heute in London |

Cleopatras Nadeln

Obelisk Thutmosis III. - heute in New York |

| Beide Obelisken zeigen in ihrer

Dekoration auf allen vier Seiten den König in Gestalt einer Sphinx,

welche den Göttern von Heliopolis Opfer darbringt. Die beiden

Schäfte tragen auf jeder Seite in der Mitte eine Inschriften-Kolumne

des Königs, der dann unter Ramses II. zu beiden Seiten je eine

weitere Text-Kolumne hinzugefügt wurde.

Die Originalinschrift von Thutmosis III. lautet: "(Thutmosis)

machte es als sein Denkmal für seinen Vater Re–Harachte, dass er

ihm zwei

große Obelisken aufstellte (mit) einem Pyramidion aus Elektron anlässlich

seines dritten Regierungs-Jubiläums, weil er seinen Vater Atum so

sehr liebte“.

Die Inschrift des New

Yorker Obelisken besagt, dass das Pyramidion der beiden Monoliten,

Heliopolis, die Stadt, in der sie aufgestellt waren mit Licht erfüllen“

sollten. Ein hoher Beamte

namens Jamunedjeh,

„Erster Sprecher des Königs“, war beauftragt die Obelisken zur

Feier des dritten Regierungsjubiläums, das Thutmosis

III. in seinem siebenunddreißigsten Regierungsjahr (ca.1468 v.

Chr.) beging, vor dem Sonnenheiligtum in Heliopolis zu errichten.

Dort standen sie eineinhalb Jahrtausende, bevor

sie im 18. Regierungsjahr des Augustus

(ca. 13/12 v. Chr.) unter dem Präfekten Publius

Rubrius Barbarus von dem Architekten Pontius vor der Front des

Tempels für den vergöttlichten Julius

Caesar, der am Hafen lag, aufgestellt wurden. |

| Bild: Adrian Pingstone, Wikipedia, im Nov. 2004 als

Public domain hochgeladen. |

Bild: Cleopatras

Needle, Central Park, New York City

Autor: Wikipedia, Captain-tucker 2008

Lizenz: CC

BY-SA 3.0 |

Durch die Inschrift des Minmose

in Medamud werden eine Bautätigkeit Thutmosis

III. in Saqqara erwähnt.

Im Grabbezirk König Djosers fand

sich eine Besucherinschrift, angebracht von einem gewissen "Ptahhotep".

| Sachebu/Sachbu bei

Memphis |

Durch die Inschrift des Minmose

in Medamud werden eine Bautätigkeit Thutmosis

III. in Sachebu ( der Geburtsort der "Kinder des Re" / 5.

Dynastie - Verwaltungszentrum im 2. oberägyptischen Gau von Letopolis)

erwähnt.

| Gurob / Medinet

el-Ghurob |

Die Siedlung "Gurob"(Stadt

der Krähen) - (altägyptisch Mer-wer/Großer Kanal) - liegt am

südöstlichen Ende des Fayums. Der Ort war bewohnt von der frühen 18.

Dynastie bis mindestens in die Zeit von Ramses V. Die Stätte wurde zuerst von

Flinders Petrie ausgegraben - aber diese Arbeit war für seine Verhältnisse

eher unbefriedigend, da er während der 1. Grabungssaison (1888-89)

gleichzeitig an zwei weiteren Grabungsorten (Hawara und Kahun) tätig war und

Gurob daher offensichtlich nur begrenzte Aufmerksamkeit widmete. Später

gruben Petrie und seine Assistenten einen Teil der Stadt Gurob aus dem Neuen

Reich aus. Er legte auch ein großes Gebäude, dass er als Tempel

identifizierte frei, sowie Friedhöfe des Neuen Reichens und der

Ptolemäerzeit. Die nachfolgenden Arbeiten von Currelly und Loat (1905) sowie

von Brunton und Engelbach konzentrierten sich hauptsächlich auf den Tempel

und die Friedhöfe. Loat erwähnte auch die Überreste eines kleinen Dorfes

aus der 18. Dynastie - evtl. eine frühe Siedlung aus dem Neuen Reich. Die

Anlage wird mit mit der antiken Stadt "Mer-wer" gleichgesetzt, die

von Thutmosis III. als königlicher Harem gegründet wurde und seine

Blütezeit offenbar unter Amenophis III. erlebte.

Ludwig Borchardt untersuchte im

Jahre 1905 kurz die Überreste der antiken Stadt und schlug vor, dass die

Hauptumfassungsmauer keinen Tempel enthielt - wie Petrie vorgeschlagen hatte -

sondern einen Palast und einen Harem und die Stadt selbst. Ein Höhepunkt der

Ausgrabungen von Ludwig Borchardt war die Entdeckung einer prächtigen Büste

von Königin Teje (Hauptgemahlin von Amenophis III. und Mutter von Echnaton).

Dieser Kopf befindet sich heute im Neuen Ägyptischen Museum Berlin.

Der engl. Ägyptologe aus

Cambridge Prof. Barry Kemp hat dann die Ergebnisse der verschiedenen

Ausgrabungen 1978 zusammengefasst, um einen Eindruck der

"Harem-Stadt" des Neuen Reiches zu vermitteln, die das frühere Dorf

"Mer-wer" hätte ersetzen können, aber schließlich selbst in eine

kleine Ramessidenstadt umgewandelt wurde. Bei seinem eintägigen Besuch im

Jahre 1984 fertigte Peter Lacovara eine stratigraphische Schnittzeichnung vom

südlichen Teil des Geländes an und er wies daraufhin, dass dieser Abschnitt

zu bestätigen schien, dass es zwei verschiedene Phasen der Besiedlung von

Gurob gab: Anfang/Mitte der 18. Dynastie und die Ramessidenzeit (Quelle:

Gurob Harem Palace-Project / Ian Shaw und Fredrik Hagen unter der

Schirmherrschaft des Universitäts-College Londong und unter der Leitung von

Jan Picton).

Bis 2005 wurde aber nicht mehr

an der Ausgrabungsstätte gearbeitet - bis 1984 diente die Ausgrabungsstätte

als Militärgebiet - und erst ein Team der Universität Liverpool (Gurob Harem

Palace Survey) führte die Untersuchungen fort. Allerdings besagten die

Vorschriften des Obersten Rates für Altertümer in Ägypten, dass hier

vorerst nicht gegraben werden durfte - sie wollten dass sich die Ausgrabungen

auf die Deltaregion im Norden konzentrieren, wo die Stätten weniger bekannt,

aber stärker gefährdet sind. So beschränkte sich die Arbeit der Gurob Harem

Palace-Survey auf die Kartierung des Standortes und auf die Auswertung von

Oberflächenkeramik sowie auf umfangreiche geophysikalische

Untersuchungen.

Der Gurob-Harem wurde von

männlichen Beamten als Steuereintreiber und Schreiber verwaltet - wobei ihre

Namen auf den zahlreichen Dokumenten erhalten geblieben sind. Drei Stelen aus

dem Tempel von Thutmosis III. tragendie Namen von "User-maatra-em-heb",

dem Stellvertreter des Harems von "Mer-wer", Iy dem Aufseher des

königlichen Harems und Djarwy, dem Diener des Haréms. Ein Gegenstand aus dem

Palast ist mit dem Namen von Sety, königlicher Schreiberaufseher der Frauen

des Harems von "Mer-Wer" beschriftet. Auf den Friedhöfen des Neuen

Reiches von Gurob werden auch auf verschiedenen Gegenständen die Titeln von

drei Beamten genannt: einen Stellvertreter, einen Schreiber und einen

Kontrolleur sowie weitere drei Haremsbeamte, die auf Papyri genannt werden

(Quelle: Ian Shaw, 2007, Gurob - an Egyptian harem? Current World Archaeology

16 : 2-9 - online-Version in World Archaeology Ausgabe 23).

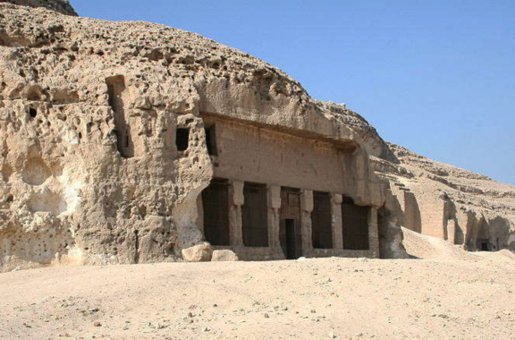

Der Speos Artemidion (arb.

Istabl Antar / Grotte der Artemis) liegt etwa 2,5km südlich von Beni Hasan

(Mittelägypten) - an der Grenze des 16. Oberägyptischen Gaus. Es handelt

sich um einen Felsentempel aus der Zeit von Königin Hatschepsut / Thutmosis

III., der hier in die anstehenden Kalksteinklippen geschlagen wurde. Der

Tempel ist der Löwengöttin "Pachet" geweiht, für die ein Kult in

dieser Gegend erst ab dem Neuen Reich belegt ist (Quelle: Ian Shaw, Paul

Nicholson, Reclams Lexikon des Alten Ägyptens, Reclam-Verlag Stuttgart 1998,

S. 288)

Sethos I. ließ die unter

Hatschepsut angebrachten Inschriften als seine eigenen usurpieren und auch die

Darstellungen für sich selbst umarbeiten sowie den bislang undekorierten

Durchgang ins Sanktuar und die Türwandung zur hinteren Nische dekorieren und

beschriften. Nach Fairman und Grdseloff (JEA 33, 1947, 13 in P. Brand

2000)gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass Thutmosis III. den Namen

der Königin im Speos Artemidos auslöschen ließ (obwohl sein Name zweimal

auf den Frontpfeilern auftaucht). Diese Schlussfolgerung wird von Peter Brand

(Brand 2000, 55-66) angezweifelt, wobei er daraufhinweist, dass eine

Darstellung der Königin von Thutmosis III. zerstört und später wieder unter

Sethos I. für seine Umarbeitung erneuert wurde.

Die Anlage besteht aus einer 15m

breiten, zweireihigen, quergelagerten Pfeilerhalle (Pronas), getragen von zwei

Reihen von je 4 Pfeilern, die auf der nördlichen Außenseite für eine

Dekoration mit Hathor-Kapitellen vorbereitet waren (siehe Bickel, Chappaz,

1993). Die östlichen und westlichen Seiten dieser Pfeiler tragen Inschriften

und die Kartuschen von Thutmosis III. und Sethos I. Eine weitere Reihe von

unfertigen Pfeilern trug die Decke der Halle, von wo aus ein Durchgang zu dem

dahinter liegenden Kultraum mit abschließender Nische führt. An

einem der Pfeiler befindet sich sogar eine Nennung von Pinnodjem I. In

griechischer Zeit wurde die Göttin Pachet mit der griechischen Göttin

Artemis gleichgesetzt, worauf sich der heutige Name des Tempels bezieht.

Von diesen 8 Pfeilern stehen

noch die drei östlichen (linken), welche die Front der Fassaden bilden. Der

Bau blieb unvollendet, wie sich aus der rauen Beschaffenheit der

Hathor-Pfeiler an der Fassade erkennen lässt. Die Dekoration des Heiligtums

wurde zu Beginn der Regierung von Sethos I. im Zuge der Amarna-Restaurierung

nicht nur erneuert, sondern auch erheblich verändert.

Die bedeutendste Inschrift im

Speos Artemidos ist ein Text, den die Königin Hatschepsut (Urk. IV., 383-391)

auf die Fassade über dem Eingang anbringen lassen hatte. Sie klagt in der

Inschrift über die Zerstörungen während der Herrschaft der "Asiaten

aus Auaris" (= Hyksos, die 3 Generationen zurücklag aber anscheinend

immer noch nicht vergessen war) und berichtet, dass "sie wieder aufgebaut

habe, was zerstört war". Es ist erstaunlich dass hier in der Inschrift

nicht ihr Vater Thutmosis I. erwähnt wird, was zumeist bei den Inschriften

von Hatschepsut der Fall war.

Durch die Inschrift

des Architekten Minmose in Medamud wurde eine Bautätigkeit Thutmosis III. in

Atfih (auch Qus oder Al-Qusiyya) nördlich von Asyut belegt, wovon aber heute

nichts mehr erhalten ist.

| Asyut / Assiut / Siut

/ Sauti |

Durch die Inschrift des Architekten Minmose

in Medamud wissen wir, dass König Thutmosis III. in Asyut einen Tempel für

den Gott Upuaut errichten.

Die mittelägyptische Stadt

Asyut (ZAwt(j) ) (Hauptstadt des

gleichnamigen Gouvernements Asyut/Assiut liegt ca. 375 km südlich von Kairo

auf dem westlichen Nilufer) ist mit der altägyptischen Stadt Sauti aus dem

Alten Reich identisch und verfügt aus dieser Zeit über vereinzelte

archäologische Belege (wie in den Pyramidentexten 630 und 1634, dazu in der

Titulatur des Minnefer (5. Dynastie) und auf einem Siegelzylinder des Pepi I.

Zu den bedeutendsten Denkmälern aus der 9./10. Dynastie gehören die

Gaufürstengräber im Westen des heutigen Assiut am Kalksteinhügel Istabl

Antar (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Stätte südlich von Beni

Hasan).

Im Neuen Reich wurden hier

mehrere Götter verehrt. Der bedeutendste ist meist der schakal- oder

hundsköpfig dargestellte Totengott Upuaut (auch Wepwawet = der Wegeöffner),

Herr von Assiut, dem zu Ehren auch ein Tempel erbaut wurde und von dem sich

der griechische Name der Stadt Lykopolis ableitet. Weitere Gottheiten sind

Osiris, Herr von Assiut, Hathor (Herrin von Medjedni) bzw. Isis (Herrin von

Medjedni) die als Mutter des Upuaut gilt. Mit ihm im engen Zusammenhang steht

der Totengott Anubis (von Raqereret), der in der benachbarten Nekropole

verehrt wurde.

Die Stadt wird auch im

thebanischen Grab des Wesir Rechmire (TT 100) aus der Zeit Thutmosis III.

im Zusammenhang mit Tributzahlungen an Theben erwähnt. Die hiesigen Gräber

aus dieser Zeit wurden in der Spätzeit und in griechisch-römischer Zeit

wiederverwendet.

Verschiedene Tempel lagen wohl

einst in der Stadt selbst, sind aber heute archäologisch nicht nachgewiesen

worden. Es ist aber bekannt, dass ein Tempel für Upuaut unter Thutmosis

III. errichtet wurde. Ramses II. hatte in Assiut ebenfalls einen Tempel

für Upuaut restaurieren lassen und zwei Totentempel für sich errichten

lassen (Papyrus Harris I.). Eine Standarten-Figur seines Sohnes Chaemwase aus

rotem Breccia wurde in Assiut gefunden. Der Prinz hält zwei Emblemen: rechte

Hand eine osirische Triade und in der linken einen Fetisch, der Abydos repräsentiert.

Der heutige Ort Achmin - am östlichen Nilufer in

Mittelägypten bei Sohag - hatte im Laufe der Geschichte verschiedene Namen.

Im modernen Namen "Achmnin" verbirgt sich noch der altägyptische

Fruchtbarkeitsgott "Min", der hier, in der damals "Ipu"

oder "Chenet-Min" genannten Ansiedlung - die zugleich auch die

Hauptstadt des 9. oberägyptischen Gaues war - das Zentrum seiner Verehrung

hatte. Von der antiken Stadt ist fast nichts mehr erhalten.

Aus

Achmin stammen mehrere hohe Persönlichkeit des antiken Ägyptens wie z.

B.

-

Juja

und Tuja (Priester des Min und Vorsteher der Pferde) - die Eltern von

Teje, der Großen Kgl. Gemahlin von Amenophis III.

-

Teje

- die Große Kgl. Gemahlin von Amenophis III und Mutter von Echnaton.

-

König

Eje und seine Frau Tij (Amme von Nofretete.

Erhaltene

Spuren weisen daraufhin, dass einer der hiesigen Tempel während der 18.

Dynastie von Thutmosis III. erbaut wurde, der dann später von den

nachfolgenden Herrschern erweitert und restauriert wurde.

Etwas weiter nördlich befindet

sich ein kleiner steinerner Tempel zu Ehren von Min, der vermutlich von Thutmosis

III. erbaut wurde und dessen Außenmauern zur Regierungszeit von König Eje

verziert wurden.

Ewa 10km nördlich der

Stadt Achmin befindet sich unweit nordwestlich des Dorfes El-Salamuni an einer

Anhöhe eine völlig aus dem Fels geschlagene kleine Kapelle für den

Fruchtbarkeitsgott Min. Erbaut wurde die Kapelle unter König Eje, lt. den

angebrachten Inschriften durch seinen Architekten Nachtmin ("Min ist

stark" / Hohepriester des Min), auch wenn später in der östlichen

Kapellenhälfte Darstellungen angebracht wurden, die den vergöttlichten

Thutmosis III. beim Opfer vor den verschiedenen Gottheiten wie Min und Amun-Re

zeigen. Die Existenz des Heiligtums ist in der Wissenschaft seit der

Veröffentlichung durch Richard Lepsius "Denkmäler" (1849-1859)

bekannt. Lepsius hatte einen nachträglich von Herman Kees berichtigten

Grundriss der Anlage sowie einige wenige Teile aus größeren Darstellungs-

und Textzusammenhängen publiziert (LD Text II, S. 163-167).

Für die frühere Annahme, dass

Thutmosis III. der Gründer des Heiligtums war und Eje hätte diesen usurpiert

und ausgeschmückte, gibt es in situ keinerlei stichhaltige Belege.

Ganz in Gegenteil, scheint es so, dass die Dekorationen der Eje-Zeit wie aus

"einem Guss" der Fassadenarchitektur und der "Vorhalle"

(Pronaos) angepasst sind und es sind keinerlei Spuren einer Usurpation

erkennbar.

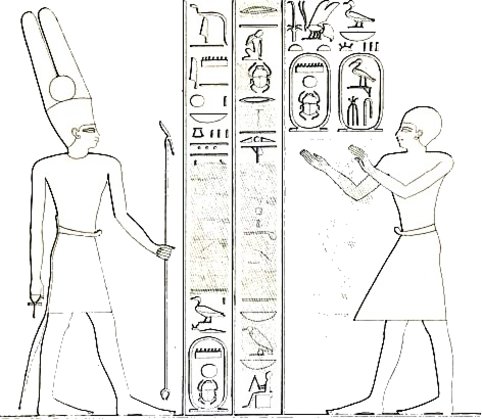

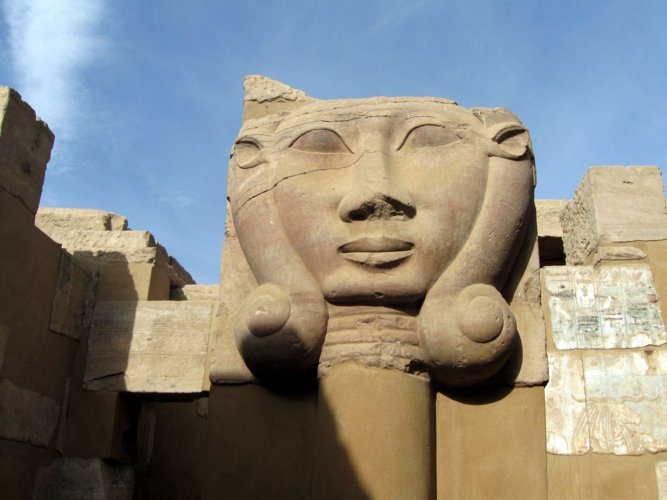

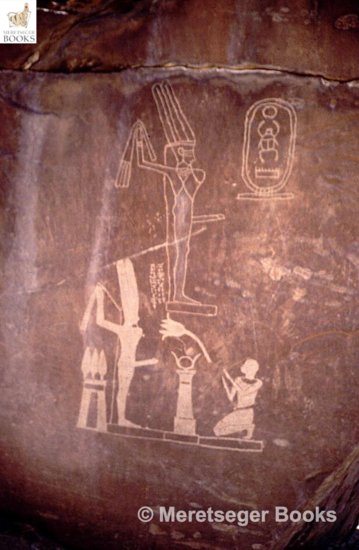

|

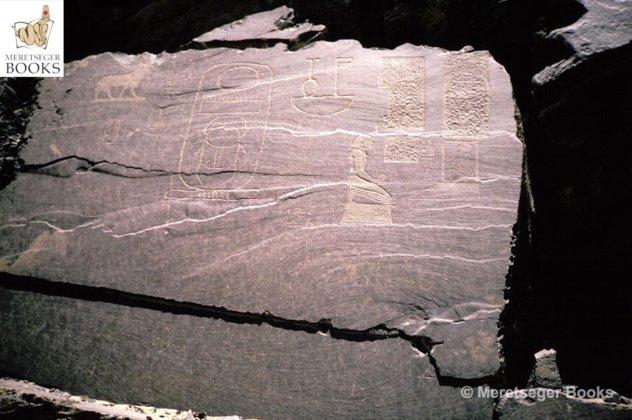

Thutmosis III. opfert vor dem Amun-Re |

| In 2,32 m Höhe über dem

Hofboden ist auf der rechten Torwange eine 0,30m x 0,28 m große

Darstellung mit Text in versenktem Relief zu sehen. Die rechts zu

sehende Figur zeigt einen König mit blauer Krone (wobei Lepsius in

seinem Text dazu von einer "Haarkappe" spricht, was Kees in

a.a.O., S. 53 zu dem Schluss führte, hier habe sich ein Privatmann an

die Stelle des Königs gesetzt und er meinte, dass dieses Graffito

gewiss nicht aus der Zeit Thutmosis III. stamme).

Die Darstellung wird durch zwei

dazwischenliegende Textkolumnen mit der Kartusche "Men-cheper-Re"

(Thronname Thutmosis III.) getrennt. Über der Königsfigur mit der

blauen Krone befinden sich nochmals die beiden Kartuschen von

Thutmosis III. |

|

Bild: Lepsius Bd. III - Blatt 29d

- puplic domain - |

In einer weiteren Darstellung im

Raum D (Nordost-Wand - links des Eingangs zu Raum E) steht Thutmosis III. beim

Maat-Opfer vor Min, Aperet-Sit, Horus und Isis. Darüber befinden sich zwei

Zeilen einer Bauinschrift (PM 4).

-

"Oh [König] der

Götter, mit hohem Federpaar, Herr der weißen Krone, lass meinen Namen

auf [diesem] Denkmal währen. Ich habe [verschönt] was ich verfallen

fand........"

-

"Ich habe einen

Gottesweg für Horus, erhaben in Ipu, angelegt aus schönem feinen

Kalkstein, ich ließ den Gott auf dem ihm gebührenden Weg zu diesem

schönen Hügel ziehen, der im Norden von Achmin liegt, ich vollzog die

Opferspeisung....."

(Übersetzung von K. P.

Kuhlmann, MDAIK 35 - Der Felstempel des Eje bei Achmin, 1979, S. 179 Philipp

v. Zabern-Verlag Mainz)

Schon seit den

frühesten Dynastien in Ägypten scheint Abydos ein heiliger Ort gewesen zu

sein. Er war der Ort, wo der sehr wichtige Gott Osiris seine größte

Verehrung erfuhr. Hier in Abydos errichteten die Könige Ägyptens in allen

Epochen massive Monumente für die Verherrlichung dieser Gottheit des Todes

und der Unterwelt. Einige dieser Monumente sind allgemein gut bekannt, wie z.

B. der Totentempel von Sethos I. und das dazugehörige Osireion. Andere sind

relativ neue Funde, die aber ebenfalls die Ehrfurcht zeigen, welche diesem Ort

entgegengebracht wurde.

Das Kultzentrum von Abydos hat

unter Thutmosis III. eine große Bedeutung gehabt. Die

Aktivitäten Thutmosis III. in

Abydos sind sehr umfangreich, denn er reorganisierte die gesamte Kultstruktur.

Im Osiris-Bezirk errichtete er einen großen Ka–Tempel und umfangreiche

Stiftungen mit Landbesitz und Kultinventar. Erhaltene Inschriften

daraus lauten, dass "......er stiftete ihm, Seine Majestät,

Gottesopfer für [alle seine] Feste [mehr als] vor (ihm) [gewesen war]. Es

weihte [ihm

Seine Majestät … ] Tempelgerät, Schmucksachen aus allerlei kostbaren

Steinen, einen Altar mit zahlreichen Gefäßen aus Silber, Gold und Kupfer

.....“. Dazu kamen u. a. hölzerne Kästen, Kapellenuntersätze,

Salbgefäße aus Alabaster, Leinenstoffe, aber auch Äcker, Gärten und

dienstverpflichtete Arbeitskräfte. Hoherpriester

des Osiris zur Zeit Thutmosis III. war

Nebuaui, der auf mehreren Stelen

(eine im Britischen Museum EA 1199) ausführlich von seiner Karriere

berichtet, in der er auch für den Tempel des Königs Ahmose

aktiv war (als Totenpriester) (Quelle: Ute und Andreas

Effland, Abydos, Tor zur ägyptischen Unterwelt, Philipp v. Zabern-Verlag,

Sonderband der Antiken Welt 2013).

Prof. Mary-Ann Pouls Wegner

entdeckte etwa 90 km südlich des Portal-Tempels von Ramses II. am

Osiris-Bezirk einen Tempel von Thutmosis III., dessen Darstellungen

verschiedene Ritualszenen und eine Prozessionsbarke zeigen. Etwa 280m südlich

davon entdeckte schon Mariette die Reste eines Tempels, den er als "petit

temple ruiné" (kleine Tempelruine) bezeichnete. Zwar wurde dieser

Sakralbau damals von den französischen Ausgräbern aufgrund einiger

Inschriften für Thutmosis IV. datiert, aber gestempelte Lehmziegel nennen

auch hier den Namen von Thutmosis III.

An der heutigen Grenze zum

Fruchtland - etwa 300 m südlich des "kleinen Tempels" von Mariette

- und 200 m nördlich des großen Tempels von Ramses II. befinden sich die

Ruinen eines etwas größeren Tempels, der zwar die Kartuschen von Ramses IV.

trägt, aber lt. Prof. Pouls Wegner "große Ähnlichkeit mit dem von ihr

gefundenen Tempel von Thutmosis III. hat (siehe oben). Bei dem großen Tempel

dürfte es sich um einen Bau handeln, der 1908 von Edward R. Ayrton und

William L. S. Loat entdeckt wurde. Diese brachten ihn mit Thutmosis III. in

Verbindung.

Im Norden von Abydos - in der

Nähe des osirischen Tempelkomplexes in Kom el-Sultan - wurde 1996 bei den

umfangreichen Arbeiten des Pennsylvania-Yale-Institute of Fine Arts ein Tempel

aus Kalkstein mit den Grundriss-Maßen von 9 x 15m entdeckt, von dem man

annimmt, dass er in der 18. Dynastie unter Thutmosis III. erbaut wurde.

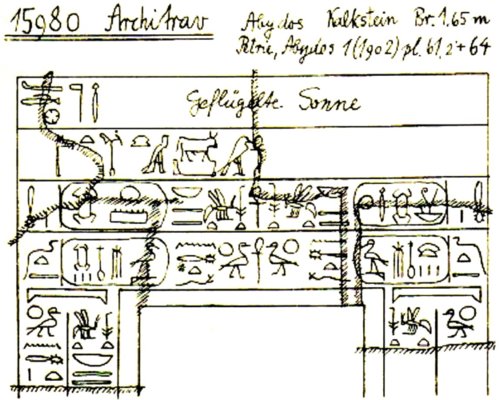

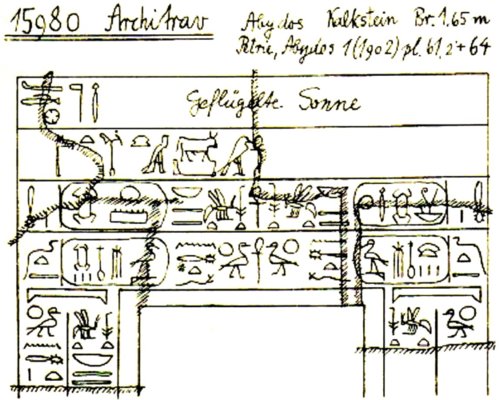

Schon Flinders Petrie entdeckte

1902 im Osirisbezirk von Abydos einen Türsturz mit einer Breite von 1,65m,

der sich im Ägyptischen Museum Berlin (ÄM 15980) befindet. Dieser Türsturz

stammt offensichtlich von einem Gebäude, dass sowohl mit Thutmosis II. als

auch mit Thutmosis III. im Zusammenhang stand, die die originale Dekoration

die Kartuschen beider Könige zeigt. (Quelle: Ute und Andreas Effland,

Abydos, Tor zur ägyptischen Unterwelt, Philipp v. Zabern-Verlag, Sonderband

der Antiken Welt 2013.

Anmerkung von Nefershapiland: Leider haben wir trotz ausgiebiger Suche im

Web keinerlei Spuren dieses Architravs im Museum Berlin gefunden. Es scheint

nicht ausgestellt zu sein - oder ist während des II. Weltkrieges verloren

gegangen.

|

|

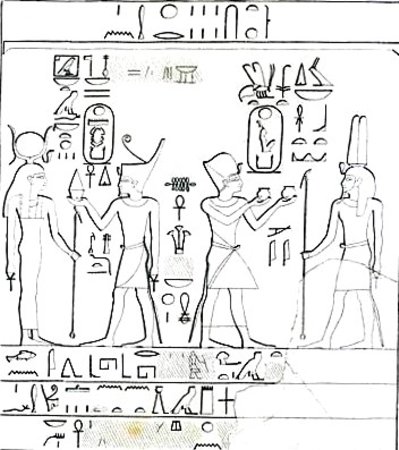

Architrav aus dem Osirisbezirk in Abydos

- gefunden von Flinders Petrie 1902

heute im Neuen Museum Berlin Nr. 15980

Ganz oben befand sich die geflügelte Sonnenscheibe

mit der Beischrift "behedj", der Große Gott. Die

nächste Zeile zeigte in der Mitte ein Anchzeichen, links davon der

Horusname von Thutmosis III. - nach rechts wahrscheinlich der Horusname

Thutmosis II. (nicht mehr vorhanden) - in der nächsten Zeile steht vor

dem in der Mitte stehenden Anchzeichen jeweils "der Sohn des Re von

seinem Leib" und die Geburtsnamen von Thutmosis III. und II.

Auf den Türpfosten - unter der Himmelshieroglyphe,

jeweils zwei Textkolumnen. Die linke zeigt abermals die Titel und Namen

von Thutmosis III. und rechts die von Thutmosis II. |

Zeichnung

aus „Ägyptische Inschriften aus dem Staatlichen Museum zu Berlin“

– Band II., Roeder, Günther, 1881-1966 - Publication: 1913 (online-Version).

- |

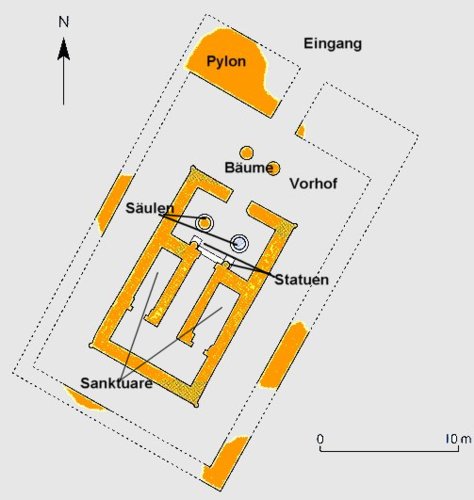

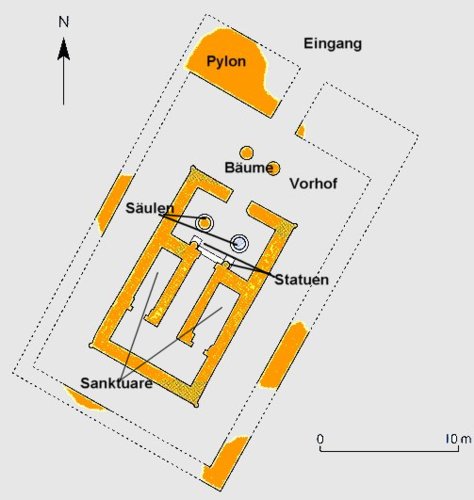

Diese Ausgrabungsstätte des

Pennsylvania-Yale-Instituts of Fine Art befand sich südöstlich des

"Portaltempels" von Ramses II, innerhalb einer aus Lehmziegeln

bestehenden Umfassungsmauer mit einem Eingangspylon. Vor dem Tempel befand

sich zwischen seinem Eingang und dem etwa 2,50 m (8 ägypt. Fuß) großen

Lehmziegelpylon und der Umfassungsmauer (mit den Kartuschen von Thutmosis

III.) ein Vorhof. Auf dem ebenfalls mit Lehmziegeln gepflasterten Vorplatz

wurden zwei "heilige Bäume" (Überreste von heiligen

Berg-Ahornbäume) gepflanzt, die aber wohl aus

griechischer Zeit stammten. Die von den Archäologen des Yale-Institus

gefundenen Überreste der Tempelumfassungsmauer aus Lehmziegeln hatte eine

Größe von etwa 17,82 x 27,82 Metern, die etwa 2,50 Meter über dem

ursprünglichen Bodenniveau erhalten blieb.

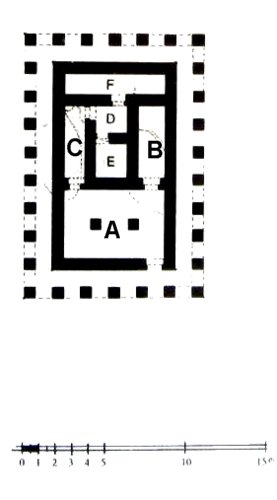

|

|

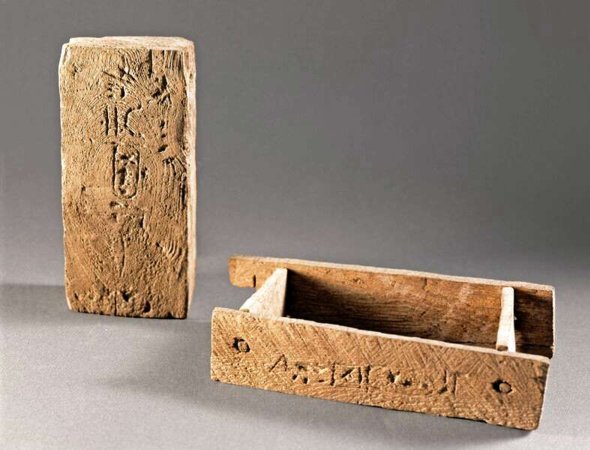

Gestempelte Lehmziegel aus den erhaltenen

Resten der Umfassungsmauer (orange markiert) der Kapelle zeigen den

Namen von Thutmosis III. (Men-cheper-re mery Osiris) oder (Men-cheper-re

[Thutmosis III.] Geliebter von Osiris".

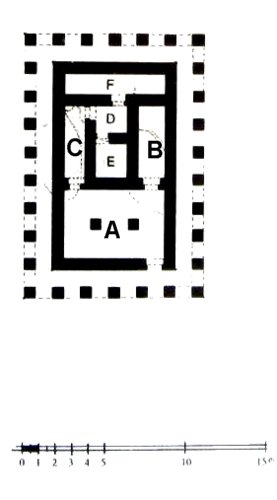

Das Tempelhaus besteht aus einer

querliegenden Eingangshalle mit zwei Säulen, die sechzehnseitig waren und aus

Kalkstein gefertigt. Der Eingang zum inneren Tempelbereich wurde von zwei

Osirisstatuen Thutmosis III. eingerahmt, welche ebenso wie einige Merkmale

dieses Bauwerks an die königlichen Festtempel in Karnak erinnern (Quelle:

Wilkinson: Die Welt der Tempel im Alten Ägypten, Wissenschaftliche

Buchgesellschaft, Darmstadt 2005, S. 144).

In der Querhalle der Kapelle sind die Füße einer der beiden

großen Osirisstatuen des Königs sichtbar. Die Osiris-Statuen zeigen den

mumifizierten König mit vor der Brust verschränkten Armen. Er hält in jeder

Hand ein blau bemaltes Anch-Zeichen. Das Gesicht und seine Hände sind mit

roter Farbe bemalte. Seine Augen, Augenbrauen und sein Bart zeigen ebenfalls

noch Reste von schwarzen, weißen und blauen Pigmenten. Hinter dem

Eingang befindet sich - nach einem kurzen Korridor - das Allerheiligste - eine

quer verlaufende innere Kammer und zwei seitliche Sanktuare (5). |

Umzeichnung:

nach Complete Temples of Ancient Egypt,

Wilkinson, Richard H. 2000 Thames and Hudson Ltd

Reference Nr.: ISBN 0-500-05100-3

- modifiziert von Nefershapiland - |

Die Qualität dieses Tempels und

seiner Dekoration ist durchaus mit den schönsten Tempeln des Königs in

Theben vergleichbar. Der Tempel war mit großen, gut eingepassten

Kalksteinblöcken gepflastert und auch das Dach war aus dem gleichen Material

gearbeitet. Die Decke war blau gestrichen und mit einem Muster aus gelben

Sternen dekoriert. Große Kalksteinblöcke überragten auch die Aussenwände

und bildeten ein bemaltes "Cavetto-Gesims", während feinere

geschnitzte und bemalte Cavetto-Gesimse die Wände des Heiligtums bedeckte. An

den oberen Enden der dekorierten Wände befanden sich Checker-Friese, während

die unteren Bereiche durch gelbe, schwarze und rote Bordüren begrenzt waren

(6).

Die Dekorationen an den Wänden

ist aufgrund der geringen Menge der gefundenen Kalksteinfragmenten mit

Reliefzeichnungen nur schwer zu definieren. Rekonstruiert werden konnten

jedoch Bilder des Osiris, meist mit grüner Farbe gemalt und große

Darstellungen des Königs, der Osiris Opfergaben darbrachte und im Gegenzug

"Leben erhielt", welche die Wände schmückten. Des weiteren

befanden sich auch Szenen von Opferträgern, die Speisen und Blumen

darbrachten an den Wänden.

Für eine Nutzung des Tempels

als Kultzentrum während einer langen Zeit - auch noch nach dem Ende der

Regierungszeit von Thutmosis III. - zeigt zum Beispiel eine Abfolge von

Schuttschichten über dem Kalksteinboden des Gebäudes. An den Wänden des

Tempels befanden sich Inschriften mit den Kartuschen von Ramses IV. und

Restaurationsinschriften aus der III. Zwischenzeit und der Spätzeit. Und dazu

gibt es die Bäume im Vorhof, deren Wurzelsystem mit Keramikresten vermischt

sind, die auf die ptolemäische Periode Ägyptens zu datieren ist (Quelle:

Jimmy Dunn: The Temple of Thutmosis III. at Abydos - online-Version;

Wilkinson, die Welt der Tempel im Alten Ägypten, Wissenschaftliche

Buchgesellschaft, Darmstadt 2005).

Der architektonische Plan der

Kapelle Thutmosis III. unterscheidet sie von der traditionellen Form der

üblichen Kapellen der Gottestempel im Neuen Reich. Anstelle der direkten

axialen Annäherung an das innere Heiligtum - wie es in Tempeln dieser Zeit

üblich war - weist der kleine Tempel von Thutmosis III. in Abydos einen etwas

umständlichen Zugang zu den beiden inneren Heiligtümern auf. Die Sanktuare

sind im Inneren so positioniert, dass sie auf die Stätte von Umm el-Ga'ab und

das "Grab des Osiris" blicken. Der Rest des Bauwerks orientiert sich

an der "Wohnstätte" des Gottes in seinem Tempel innerhalb der

Osiris-Tempelanlage.

Felsstele

Lt.

"Bauen-Stiften-Weihen", (Silke Grallert, Achet-Verlag 2001)

wurden im Bereich des Osiris-Temenos Fragmente einer Kalksteinstele gefunden.

Nach Petries Angaben lagen sie alle zusammen am westlichen Ende des

Thutmosis-Tempels. Viel ist von der Inschrift nicht mehr erhalten - den

größten Teil nehmen Opferlisten ein, die vermutlich ähnlich der Buto-Stele

von Thutmosis III., im unteren Teil angebracht waren. Davor hat vielleicht

eine Königsnovelle gestanden.

In dem Königstext wird

von "Wohltaten des Königs" gesprochen, wobei nur vermutet werden

kann, dass sich diese Wohltaten auf die Kultausstattung und Neustiftung von

Gottesopfern beschränkte. Da Thutmosis III. im Tempel einige Um- oder

Neubauten sowie eine Eingrenzung des Bezirks mit einer neuen Umfassungsmauer

vornahm, ist damit zu rechnen, dass diese Taten vorher angesprochen wurden und

sich hier im Text nur der letzte Teil mit den Erzeugnissen des Kunsthandwerks

und den Naturstiftungen erhalten hat (7).

In Dendera, dem Kultort der Göttin

Hathor, fand man ein aus Granit bestehendes Architektur–Element aus der Zeit

König Thutmosis III. Es gehörte

eventuell ursprünglich zu einem Götterschrein und wurde dann in späterer

Zeit als Mühlstein verwendet. Zum Glück blieb die Reliefdarstellung

zumindest auf einer Seite erhalten. Gezeigt ist rechts der König mit der

Krone Oberägyptens auf dem Haupt, im Ruderlauf vor dem links thronenden

Amun–Re.

Ursprünglich handele es sich bei der

Darstellung um die rechte Hälfte eine Doppelszene, was die geflügelte

Sonnenscheibe von der noch links ein kleiner Teil zu erkennen ist, bezeugt.

|

Architektur-Element aus der Zeit von Thutmosis

III. aus Dendera

Dieses Architektur-Element wurde in späterer Zeit zu

einem Mühlstein umgearbeitet. Der König (rechts) befindet sich hier im

Kultlauf (Ruderlauf) vor dem thronenden Gott Amun-Re. In den beiden

Kartuschen zwischen dem König (mit der oberägyptischen Krone) und dem

thronenden Gott erscheint der Thron- und Geburtsname von Thutmosis III. |

|

Bild: Courtesy to Monika Jennrich, Sylt

- bearbeitet (beschnitten) von Nefershapiland -

- alle Rechte vorbehalten - |

Koptos - das

altägyptische "Gebtu (Gbtjw)" - heute

Qift - liegt im 5. oberägyptischen Gau am Ostufer des Nils. Ihre besondere

Blütezeit hatte die Stadt aber erst spät unter den Römern. Dort war sie

Ausgangspunkt für die Karawanen in Richtung der Hafenstädte Myos Hormos und

Berenike am Roten Meer. In christlicher Zeit war Koptos ein bedeutender

Bischofssitz.

Der Gott

Min als Ortsgott besaß in Koptos ein recht hohes Ansehen. Auch die Göttin Isis

- als Gemahlin von Min - wurde in Koptos kultisch verehrt durch ihre enge

Verbindung zwischen Horus und Min.

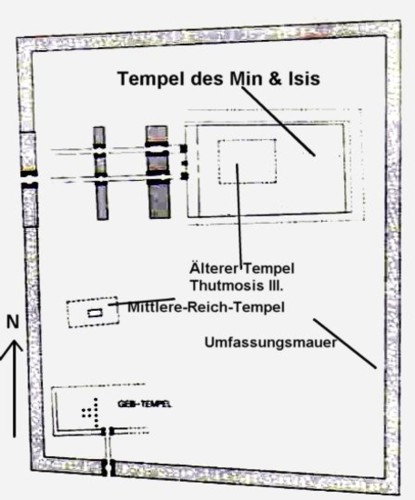

Tempel

von El-Qala

Besondere Verehrung galt hier den Krokodilen - was durch

Archäologische Funde im Tempel von El-Qala bestätigt wurde. Als Standarte des

Gaus galten zwei Falken, die später als Rabenkult fortgeführt wurden (8). Aus

der Frühdynastischen Zeit datieren Reste von drei Min-Kolossen, wobei die

Tempelanlage selber seit dem Alten Reich belegt war. Datierungen aus dem

Mittleren Reich auf Blöcke, die im Haupttempel gefunden wurden verweisen auf

Sesostris I. und es wurden auch Blöcke einer Kapelle von Nub-cheper-Re Anjotef

aus der II. Zwischenzeit gefunden. Aus dieser Zeit stammt das von ihm

herausgegebene "Koptos-Dekret".

Zu den

Tempelkomplexen finden sich in der gängigen Literatur recht unterschiedliche

Angaben. Der heute völlig zerstörte Min-Tempel scheint ebenso wie der Tempel

in Kom Ombo ein Doppeltempel gewesen sein mit zwei parallel zueinander geführten

Zugängen. Reste dreier Tempelgruppen, die innerhalb einer größeren

Umfassungsmauer aus Ziegelmauerwerk lagen, wurden von Flinders Petrie (1893/94)

sowie R. Weill und A.-J. Reinach (1910/11) freigelegt. Hier befand sich das etwa

170 m lange und 70 m breite Heiligtum mit zwei Pylonen und einem auf einer

Terrasse erhöhten, aber heute völlig verschwundenen Tempelhaus der

Ptolemaierzeit. Ein großer, weitgehend undekorierter Nordtempel stammt

ebenfalls aus dieser Zeit (Ptolemäus II. Philadelphos), während die späteren

Erweiterungen von Ptolemäus IV. Philopator, dem römischen Kaisern Caligula und

Nero stammen. Der Nordtempel befindet sich auf den Grundmauern von älteren

Gebäuden, die aus der Zeit von Amenemhet I., Sesostris I. und Thutmosis III.

(Neues Reich) stammen. Reste einer für Osiris bestimmten Kapelle wurden

südlich des III. Pylons vom Nordtempel gefunden.

|

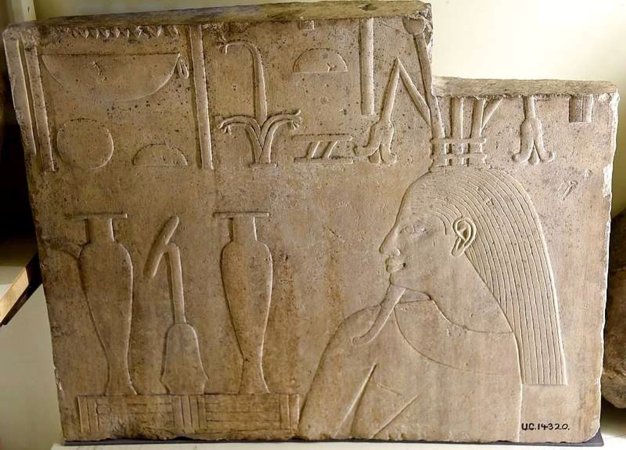

Kalksteinrelief aus den Fundamenten des Thutmosis

III.-Tempels in Koptos

- 12. Dynastie - Heute im Petrie-Museum London UC 14320 |

| In den Fundamentresten des 27 x 36 m großen

Vorgängerbauwerks aus der Zeit von Thutmosis III. fand man Spoilen von

Gebäuden, die noch älter sind - wie dieses Kalksteinrelief aus dem

Mittleren Reich (12. Dynastie) mit der Darstellung des Nilgottes Hapi. |

Bild:

Limestone

slab showing the Nile flood god Hapy

Autor: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP Glasg.,

Wikipedia 2016

Lizenz: CC

BY-SA 4.0 |

Von den

Bauten der 18. Dynastie haben sich nur noch einige Sandsteinfragmente von der

Wanddekoration erhalten. Sie zeigen dass Thutmosis III. dort einen Tempel für

Min, Isis und Horus/Harendotes und eine Barkenkapelle für die Göttin Isis

erbaut hatte. Fundamentsreste dieses 27 x 36 m großen Vorgängerbauwerks von

Thutmosis III. fand man unter dem Tempel aus ptolemäischer und römischer Zeit

mit Granitpfeilern und Spoilen von Vorgängerbauten des Alten und Mittleren

Reiches.

|

|

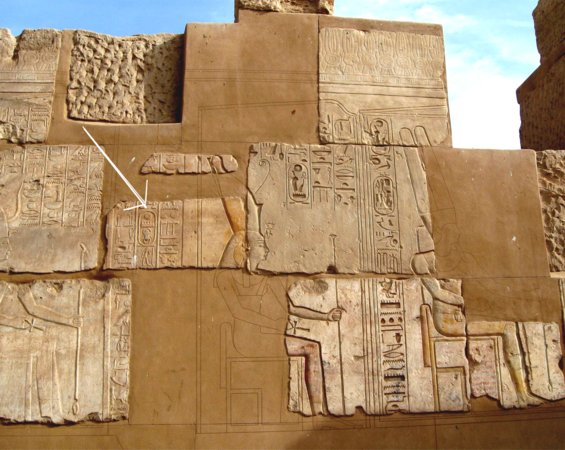

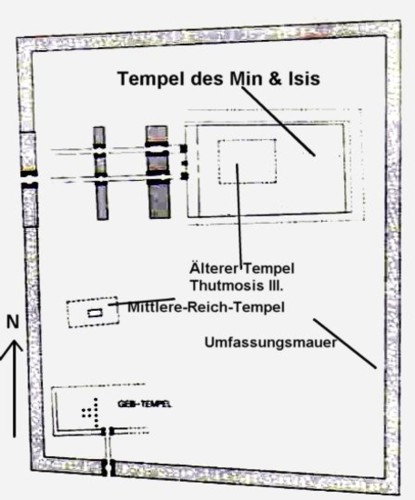

Der Tempel des Min & Isis in

Koptos

Die ursprünglich von Petrie

ausgegrabene Tempelanlage war anscheinend zu dieser Zeit schon stark

beschädigt. Der Tempel scheint an der Stelle einer früheren Kapelle oder

eines Tempels erbaut worden zu sein, da Überreste einer Kapelle gefunden

wurden, die möglicherweise von Thutmosis III. erbaut und für Osiris

gewidmet wurde. Lt. Petrie fand er sie in einem der inneren Höfe des

neueren Tempels des Min & Isis.

Auch in dem Bauwerk, das etwas weiter

südlich des obigen Tempels entdeckt wurde und von Petrie als "Mittlere-Reich-Tempel"

bezeichnet wurde - stammt aus der Zeit von Thutmosis III. Er wurde später

von Ptholemaios II. Philadelphus wieder aufgebaut und von Kaiser Claudius

restauriert. Es wurden Blöcke eines früheren Bauwerks von Sesostris I.

und ein Tor von Thutmosis III. mit Ergänzungen gefunden, die

wahrscheinlich von Osorkon II. (22. Dynastie) stammen.

Der südliche Tempel des Geb scheint

weniger alt zu sein. Er besitzt Elemente, die aus der Spätzeit und danach

stammen können. Der Eingang zu dem Geb-Tempel wurde von Nectanebos II.

mit späteren Ergänzungen erbaut (8).

Plan: nach Arnold, Lexikon der

Pharaonen

- modifiziert von Nefershapiland - |

|

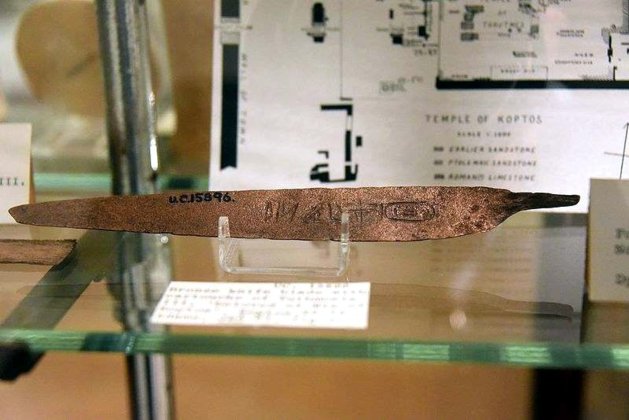

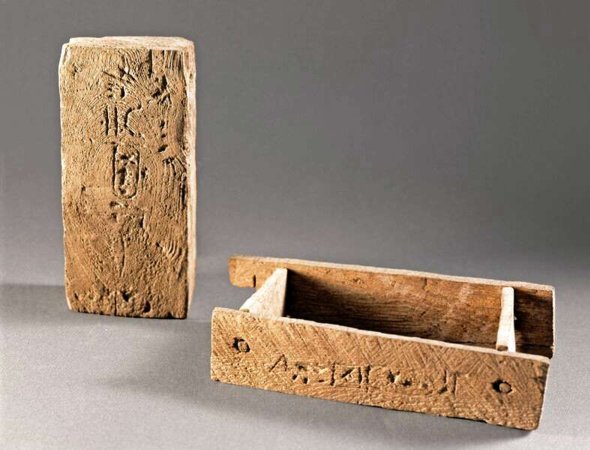

Bronzene Messerklinge mit Inschrift von Thutmosis

III., Koptos |

| Die Inschrift der bronzenen Messerklinge aus dem

Tempel des Min in Koptos lautet: Geliebter des Min von Kopftos"

(18. Dynastie). Wohl Fundamentdepot Nr. 1 - heute im Petrie Museum

London - UC15896 |

Bild: Bronze

knife blade inscribed with cartouche of Thutmose III.

Autor: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP - wikipedia 2016

Lizenz: CC

BY-SA-4.0 |

Man

fand auch eine Bauinschrift aus der Zeit von Thutmosis III. Er ließ auf einem

Torbau einen Torvermerk anbringen. Erhalten haben sich die beiden unteren Enden

dieses Tores aus rotem Granit, die mit je zwei Kolumnen Text beschriftet sind.

Darunter befinden sich zwei Textzeilen mit dem Tornamen. Der ursprüngliche

Standort des Tores im Tempelhaus ist noch nicht lokalisiert. "Tor des

Men-cheper-re, in dessen Denkmälern Amun erscheint" (Quelle: Grallert,

Bauen-Stiften-Weihen).

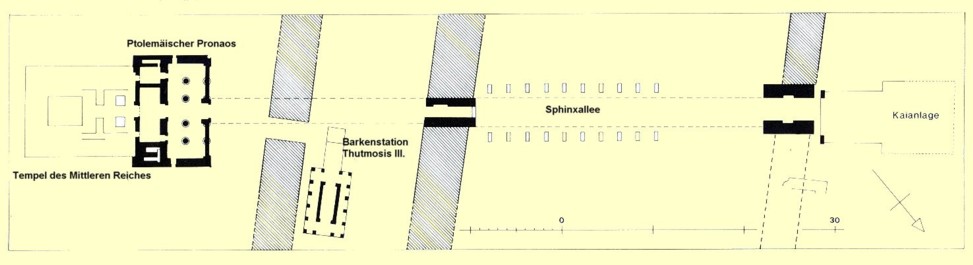

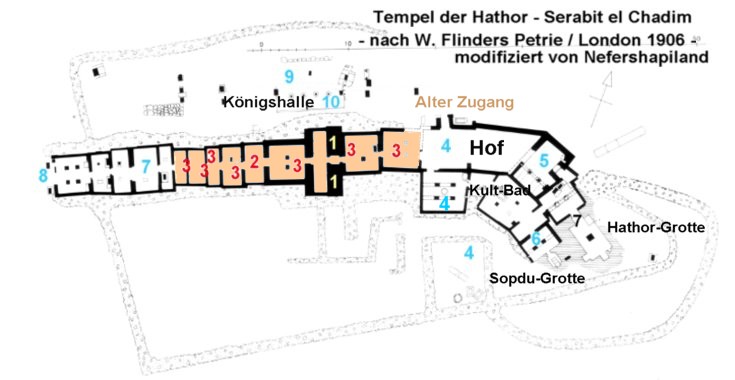

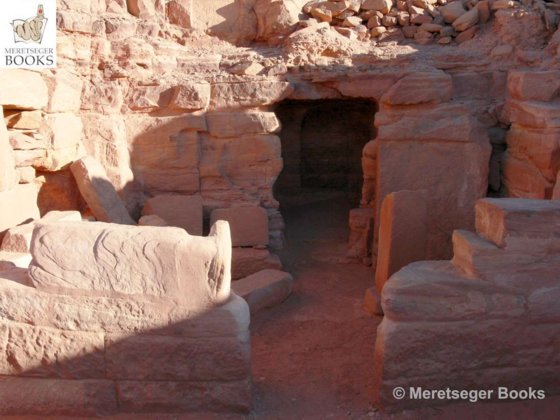

Al-Madamud

(auch Medamoud/Medamut oder altägyptisch Madu) befindet sich ca. 8 km

nordöstlich von Luxor. Im Westen des heute noch bewohnten Dorfes in

Oberägypten befindet sich seit der alt-ägyptische Zeit ein Tempel des Gottes

Month. Der hiesige Tempel war der Göttertriade von Madu geweiht, dies sind der

in der Spätzeit meist stiergestaltig dargestellte Kriegsgott Month, seine

Gefährtin Rat-taui (Rat der beiden Länder) - eine weibliche Sonnengöttin -

und deren Sohn Hor-pa-chered (Horus-Re, das Kind). Vor der Einführung des

Reichsgottes Amun als Hauptgott im thebanischen Gau war Month der Hauptgott des

Gaus.

Im Osten, unterhalb des heutigen

Month-Tempels befand sich ein erster einfacher Tempel, der an das Ende des Alten

Reiches oder in die Erste Zwischenzeit - aber noch vor der 11. Dynastie datiert

wird. Sesostris III. ließ in der 12. Dynastie diesen ersten Tempel mit einem

eigenen Tempel (etwa 60 x 100 m groß) aus Lehmziegeln, der von Nord nach Süd

ausgerichtet war überbauen. Nur die Türdurchgänge und Säulen einschließlich

der Architrave waren aus Kalkstein errichtet. In der 13. Dynastie wurde der

Tempel unter Sobekhotep II. ausgebaut und weiter mit Dekorationen

ausgeschmückt.

Im Neuen Reich ließ Thutmosis

III. im Westen des Tempels aus dem Mittleren Reich seinen eigenen, 21 x 32 m

großen Tempel errichten. Der Neubau von Thutmosis III. war aber wieder -

wie üblich zum Nil hin ausgerichtet. Er bestand aus einem Säulensaal,

Opfertischsaal und einer Barkenkapelle. Genaugenommen war die Tempelanlage zu

dieser Zeit also bereits ein Doppeltempel. Von dem Tempel aus der Zeit von

Thutmosis III. ist nur noch der bescheidene Anfang einer Weiheformel

erhalten.

Die Erforschung des Tempels erfolgte durch die

französischen Ägyptologen Fernand Bisson de la Roque, Alexander varille und

Clement Robichon, die von 1925-1932 im Auftrag des Pariser Louvre dort gruben.

Ein Teil der Funde befindet sich heute im Louvre und im Museum der Schönen

Künste in Lyon (Quelle: al-Madamud, Wikipedia)

In Medamud wurden verschiedene Fragmente von einer

Würfel-Statue des Architekten Minmose (Zeit Thutmosis III. und Amenophis II.) -

heute im Louvre E12985 mit einem langen Inschriftentext - gefunden, mit

seinen Titeln und der Angabe der Orte seiner Tätigkeit. Fernand Bisson de la

Roque kopierte damals die Inschriften auf der fragmentierten Würfelstatue des

Minmose.

Armant / Hermopolis

- Tempel des Month - |

Armant (das

altägyptische Iunu-Monthu "Jwnj Sm.j" / griech.

Hermonthis) ist eine Stadt in Oberägypten auf dem Westufer des Nil im

Gouvernement Luxor (20km südlich von Theben-West) scheint schon in der

Frühzeit bis zur Ersten Zwischenzeit fortwährend besiedelt gewesen zu sein, da

in der Nähe von Armant weiträumige prädynastische Nekropolen und Siedlungen

ausgegraben wurden. In der 11. Dynastie spielte Armant eine wichtige Rolle bei

der erneuten Reichseinigung. Aus dieser Zeit stammt auch ein Tempel des Month.

Dieser Göttername des Month befindet sich auch im Namen von mehreren

Gaufürsten und Königen der 11. Dynastie (z. B. Mentuhotep/Montuhotep

II.) Mentuhotep II. erbaute hier einen Tempel für den Gott Month. Neben

Month wurden in Hermopolis/Armant auch die Göttinnen Iunit und Tjenenet

verehrt, zu denen sich später noch der Kult für die Gattin des Month, die

Göttin "Ta-taui" gesellte. Daneben verehrte man hier zahlreiche

andere Götter wie den Krokodilgott Sobek, Re und Aton. In der Spätzeit spielte

hier der "weiße Buchus-Stier" mit schwarzem Kopf eine besondere

Rolle. In der 12. Dynastie wurde der Month-Tempel erneuert und

vergrößert.

Mehrere

fragmentarisch erhaltene Königsstatuen in Gestallt des Gottes Osiris, die später

von Merenptah usurpiert

wurden, stellen wahrscheinlich Mentuhotep II. oder III. dar. Aus der12. Dynastie

wurden Reliefs mit den Namen von Amenemhet I., Sesostris I. und Sesostris III.

gefunden. Für die II. Zwischenzeit dagegen liegen bislang keine Zeugnisse vor.

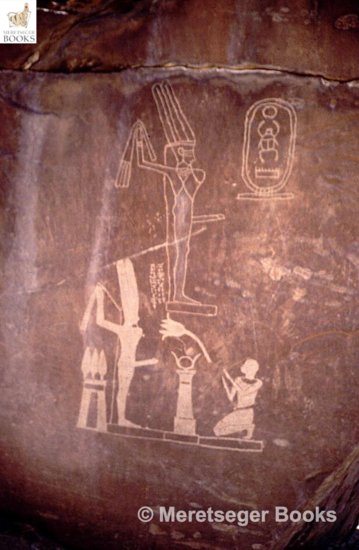

Erst mit dem Beginn des

Neuen Reiches treten wieder exakt datierbare Denkmäler auf, so Blöcke mit dem

Namen von König Ahmose und Thutmosis I. sowie Gründungsbeigaben aus dem Bezirk des

Monthtempels mit dem Namen von Königin Hatschepsut. Die Erweiterung des

Monthtempel zu einer monumentalen Anlage erfolgte allerdings erst unter König Thutmosis III. vor dessen 47m breiten Pylon, der später von

Ramses II. und dessen Nachfolger usurpiert wurde, zwei weitgehend zerstörte

Sphingen gefunden wurden, die seinen Namen tragen. Gleichfalls in der Nähe des

Pylons, im Hof, wurde eine fragmentarisch erhaltene Stele freigelegt, auf der

neben der Schilderung der verschiedenen Siege Thutmosis III. auch

vom Fang eines Nashorns in Nubien berichtet wird. Thutmosis

III. legte auch einen Tempelhof an, der vielleicht teilweise mit Kolossalstatuen

des Königs in Osirisgestalt ausgestattet war, von denen einige während der

Grabungen zum Vorschein kamen. Manche davon erwiesen sich als von König

Merenptah usurpiert.

Die erhaltenen Darstellungen auf dem Pylon zeigen die berühmte Darstellung

eines Beutezugs nach Afrika sowie Szenen von Nubiern, die Tribute herbeibringen

und eine Fremdländerliste und die Erwähnung von der "Erlegung eines

Nashorns". Die Szenen auf der Innenseite des Pylons zeigen die feierliche

Einbringung der Beute - wo das Nashorn als Hauptattraktion die Spitze des Zuges

anführte. Ebenfalls vom Pylon stammt ein bemerkenswertes Relieffragment vom

"Erschlagen der Feinde".

Außerdem ließ Thutmosis III. ein Tor in der Umfassungsmauer

und ein weiteres im Tempelinneren errichten. Nur noch wenige Fundamentreste und

die untersten Steinlagen der Umfassungsmauer sind heute noch sichtbar.

Als Beleg für eine weitere

Bautätigkeit unter den Nachfolgern von Thutmosis III. zeugen Blöcke aus der

Regierungszeit von König Amonophis II. (dem Sohn von Thutmosis III.) und

Thutmosis IV, sowie das Unterteil einer Statue von Amenophis III.

und ihrem Sohn Harpare geweihtes

Geburtshaus errichten.

Armant verdankt seine eigentliche Bedeutung in der Spätzeit als "Verehrungsort"

des Buchis-Stieres, wo Ptolemaios VI. Philometer I. hier den seit alter Zeit

belegten Stierkult wiedereinführte. Das "Bucheum" ist 1926 von Sir

Robert Mond am Wüstenrand, 6 km westlich von Armant entdeckt und ausgegraben

worden.

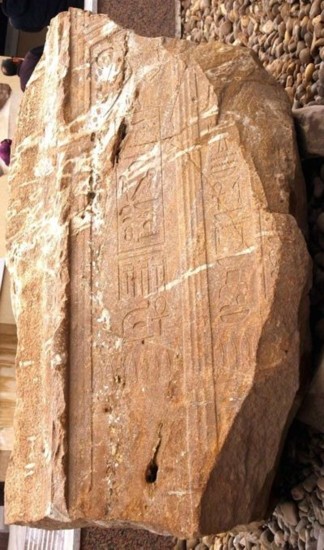

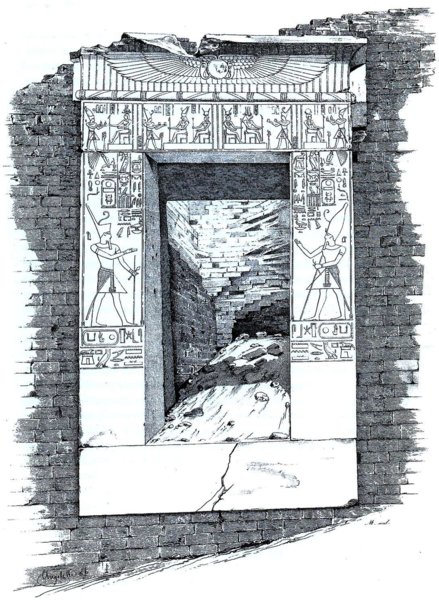

|

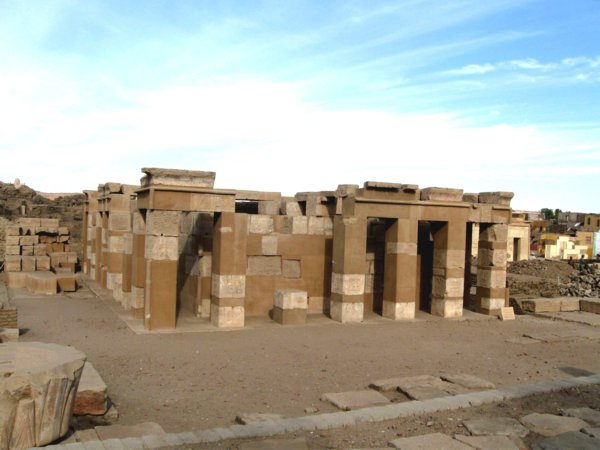

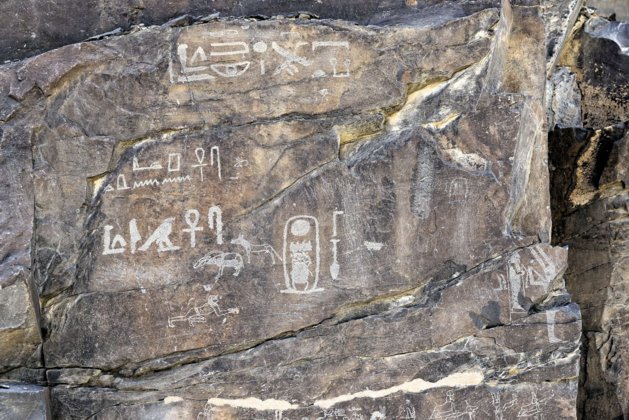

Reste des Pylons mit Durchgang

- Außenseite mit Durchgang ins Tempelinnere - |

|

Bild: Courtesy to Fritz Graf

- alle Rechte vorbehalten - |

Auf Bautätigkeiten von Königin