Quellen und Literatur-Angaben am Ende dieser Seite -nummerierte Verweise

im Text

PM = Porter Moss, Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic Text,

Reliefs and paintings 1927-1952

Bilder oben: links Autor unbekannt, Wikipedia, public domain - rechts: Autor:

Husky, Wikipedia, Wien ÄS. 70 / gemeinfrei

Allgemein:

Thutmosis III. war der 6. König der 18. Dynastie

und bestieg den Thron von Ägypten als Nachfolger seines Vaters Thutmosis II.

mit einer Nebenfrau namens Isis. Hauptgemahlin seines Vaters war die Königin

Hatschepsut. Von seiner Mutter Isis, die offensichtlich nicht aus der

königlichen Familie stammt, sondern wahrscheinlich eine Jugendgespielin war,

die zusammen mit den Kindern seines Großvaters Thutmosis I. am königlichen

Hof aufgewachsen war, ist nur eine einzige Statue aus schwarzem Granit

erhalten geblieben (heute im Ägyptischen Museum Kairo, JE 37417 / CG 42072)

(siehe weiter unten bei Familie).

So stammt Thutmosis III. selber - wie auch

offensichtlich sein Vater und Großvater - auch mütterlicherseits nicht aus

einer königlichen Blutlinie. Da Thutmosis III. offensichtlich bei seiner

Thronbesteigung noch im kindlichen Alter war, führte seine Stiefmutter

Hatschepsut (gleichzeitig auch seine Tante) als Regentin die

Regierungsgeschäfte für ihn. Wie alt Thutmosis III. war, als sein Vater

Thutmosis II. verstarb (Beckerath geht von einer Regentschaft Thutmosis II.

von 12-14 Jahren aus; Grimm und Schoske (1999) dagegen nur von 3 Jahren. Da er

aber - einschließlich der Regentschaft von Hatschepsut - 54 Jahre regierte

und seine Mumie nicht die eines sehr alten Mannes war, kann man davon

ausgehen, dass er wohl ein kleines Kind war, kaum älter als 10 Jahre,

wahrscheinlich eher jünger (2).

| Werdegang des jungen Königs |

Wenn man den Inschriften aus der Zeit

des Königs Glauben schenken mag, erhielt der junge Prinz Thutmosis eine

Ausbildung zum Iunmutef-Priester, ein Amt, das häufig von den Prinzen

ausgeübt wurde und welches im Zusammenhang mit dem Bestattungskult

zusammenhing und wobei das reale Alter der Prinzen keine Rolle gespielt zu

haben scheint. Nach dem Tode seines Vaters Thutmosis II. scheint er wohl -

mangels eines weiteren, älteren männlichen Erbens - trotz seines kindlichen

Alters zum König gekrönt worden zu sein. Über diese Erwähnung (durch

Amun-Re selbst, wie Thutmosis betonte) berichtet der König in seinem 42.

Regierungsjahr:

|

"Amun, mein Vater ist

er, ich bin sein Sohn, er befahl mir, dass ich auf seinen Thron sei,

als ich noch einer war, der in seinem Neste ist. Er erzeugte

mich in der Mitte des Herzens; [ … ] [es ist keine] Lüge; es ist

keine Unwahrheit darin – seitdem ich ein Junge war, als ich noch ein

Säugling war in seinem Tempel und meine Einführung als Priester noch

nicht stattgefunden hatte. [ … ] Ich war in Aussehen und Gestalt

eines Iunmutef–Priesters, wie (da) Horus jung war in Chemmis. [ …

] Re selbst setzte mich ein, ich wurde geschmückt mit [seinen]

Kronen, die auf seinem Haupte warten. Seine Einzige weilte an [meiner

Stirn … Ich wurde versehen] mit allen seinen Vortrefflichkeiten, ich

wurde gesättigt mit den Vorzüglichkeiten der Götter, wie Horus, als

er selbst gefordert hatte, zum Tempel meines Vaters Amunre; ich wurde

versehen mit den Würden des Gottes".

(Inschrift des Thutmosis III. in

Karnak - Kurt Sethe: Urkunden der 18. Dynastie I, Leipzig 1914, S.

75-78)

|

Thutmosis III. war bei seiner

Thronbesteigung offensichtlich noch ein Kind und so übernahm seine

Stiefmutter (und Tante) Hatschepsut für ihn die Regentschaft Dieses war

durchaus im antiken Ägypten üblich, dass die Große königliche Gemahlin des

verstorbenen Königs die Regierungsgeschäfte so lange führte, bis der

eigentliche Thronfolger alt genug war, selbst zu regieren. Im thebanischen

Grab des Baumeisters Ineni gibt es darüber eine Inschrift.

|

„Sein

Sohn trat an seine (des verstorbenen Thutmosis II.) Stelle als König

der Beiden Länder, er herrschte auf dem Thron dessen, der ihn

erzeugt hatte. Seine (Thutmosis II.) Schwester, die Gottesgemahlin

Hatschepsut sorgte für das Land, die beiden Länder lebten nach ihren

Plänen, man diente ihr, indem Ägypten in Demut war; der

vortreffliche Samen des Gottes´, der aus ihm kam, das Vordertau Oberägyptens,

der Landepflock der Südvölker, das vortreffliche Hintertau Unterägyptens

war sie, eine Herrin des Befehlens, deren Pläne vortrefflich waren;

die die Beiden Länder beruhigte, wenn sie redete".

(Quelle:

Georg Steindorff, Kurt Sethe: Urkunden der 18. Dyn. - 1. Teil,

bearbeitet und übersetzt von Kurth Sethe, Leipzig 1914, S. 32 / Urk.

IV. 59-60 PDF - online -)

|

Irgendwann zwischen dem 2. und 7. Regierungsjahr des

legitimen Herrschers Thutmosis III. erklärte sich seine Stiefmutter

Hatschepsut zum gleichberechtigten Herrscher (König) neben ihrem Stiefsohn.

Es handelt sich hierbei um ein absolutes Paradoxum in der ägyptischen

Geschichte, dass zwei Horuskönige über das Reich herrschten und vor allem wo

einer der beiden auch noch eine Frau war. Über das Verhältnis beider

Regenten zueinander wird unter den Gelehrten gestritten. Dass die

Thronbesteigung von Hatschepsut in dem Zeitraum von Jahr 2 bis etwa Jahr 7

erfolgte, wird durch mehrere Funde belegt:

- das letztgenannte Datum Jahr 7 geht auf Funde

in der Nähe bzw. in der Grabstelle der Eltern (Scheich abd el-Qurna) von

Senenmut (Titel: "sab" Ramose und "nebet-per" / Herrin

des Hauses Hatneferet) zurück. Beide wurden etwa vor oder kurz nach dem

Jahr 7 (sein Vater wohl eher, da die Grabausstattung seiner Mutter viel

kostbarer war als die seines Vaters), bestattet. Im Grab, das 1935/36

entdeckt wurde, befanden sich einige Tonkrüge, von denen einer das Datum

"Jahr 7, 2. Monat der Peret-Zeit" trug und einer das Siegel der

"Gottesgemahlin Hatschepsut" mit der Aufschrift "Jahr 7,

Satuwina" trug. Auf zwei weiteren Krügen befand sich das Siegel der

"Guten Göttin Maat-ka-Ra", was bedeutet, dass sie zu diesem

Zeitpunkt schon den Thron von Ägypten bestiegen hatte (2).

- Weiheinschrift im Tempel von Semna - Jahr 2, 2.

Monat des Schomu, Tag 2:

Im Tempel von Semna (Nubien / eine Stiftung von Sesostris III.) befindet

sich eine Weiheinschrift auf der östlichen Außenwand des Tempels, die

häufig als "die letzte Inschrift, in welcher Hatschepsut noch ihre

Titel als Königsgemahlin trägt, aufgeführt wird". Dieses Datum wird

daher als das "früheste Datum, das für eine Thronbesteigung von

Hatschepsut infrage kommt", aufgeführt. Der Text auf der östlichen

Außenwand des Tempels aus dem Jahre 2 enthält die 5 Titel von Thutmosis

III. und die Anweisung an den Vizekönig von Kusch, für die Restaurierung

des Tempels und dass man die Opferrituale für den vergöttlichten König

Sesostris III. wieder aufnehmen solle. Auch auf der westlichen Außenwand

befindet sich eine Dekoration, welche in ihrer Mitte den sitzenden

nubischen Gott Dedwen zeigt, der Thutmosis III. mit der Weißen Krone von

Oberägypten krönt. Die Königin ist hier nicht die zentrale Figur,

sondern sie wird weiter links erwähnt (diese Darstellung hat allerdings

keine Datierung). (2).

|

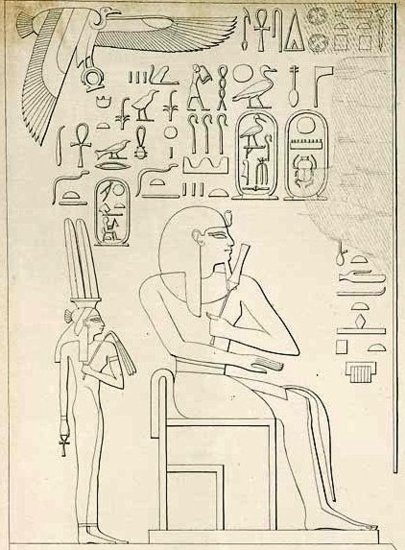

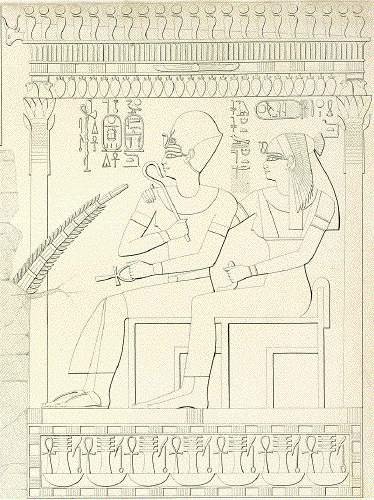

Relief im Tempel von

Semna - Außenwand West

Die Reste des Tempels befinden sich heute im National Museum

Sudan, Karthum |

| Der thronende Gott Dedun (Dedwen - rechts)

krönt den vor ihm knienden Thutmosis III mit der Weißen Krone.

Hinter dem thronenden Gott steht eine Königin, deren Namen vor

ihr gelöscht wurde (siehe Dorman 1988). Ihre Stellung in Bezug

auf Thutmosis III. ist hier eindeutig - es muss ein Zeitpunkt

sein, wo sie noch als Regentin für ihn untergeordnete war. Bei

der Königin kann es sich eigentlich nur um Hatschepsut handeln. |

Bild: Relief

in the Semna-temple

Autor: Hans Birger Nilsen, Wikipedia

2017

Lizenz: CC

BY-SA 2.0 |

- Die Einsetzung des Wesir User-Amun -

beschrieben in seinem 2. Grab TT 131:

User-Amun wurde im "Jahre 5, 1. Monat der Achet-Jahreszeit, Tag

1" als "Stab des Alters" für seinen Vater Ahmose-Amethu in

das Amt des Wesirs eingesetzt. Dieses Ereignis wurde in seinem Grab TT 131

beschrieben (aber auch auf dem Papyrus Turin 1978). Lt. Wolfgang Helck

(die Berufung des Wesirs User, Ägyptologische Studien, Nr. 29, 1955)

beschreiben beide den gleichen Vorgang, wobei das Papyrusfragment aber

auch ein Datum für diesen Vorgang nennt, nämlich "Jahr 5, 1. Monat

der Achet-Jahreszeit, Tag 1". Beide Texte belegen, dass dieser

Vorgang der Einsetzung in das Amt des Wesirs durch Thutmosis III. erfolgte

(und nicht durch die Königin Hatschepsut). Es ist also anzunehmen, dass

zu diesem Zeitpunkt Hatschepsut noch Regentin war (obwohl sie sicherlich

im Hintergrund "die Fäden zog"), die offizielle Einsetzung in

das Amt als Wesir des User-Amun also immer noch im Namen des

rechtmäßigen Herrschers Thutmosis III. erfolgte und Hatschepsut noch

nicht den Thron Ägyptens bestiegen hatte (2).

In der Ägyptologie wird das

"Zurückdrängen" des eigentlichen Thronfolgers Thutmosis III. durch

seine Stiefmutter Hatschepsut unterschiedlich interpretiert. Einige sehen

Hatschepsut als "skrupelose, ehrgeizige" Frau, deren einziges

Streben darin bestand, die Macht über Ägypten an sich zu reißen und dabei

den jungen Thutmosis in den Schatten drängte (1), wobei Susanne Ratié (La

reine-pharaon, Julliard, Paris 1972, S. 246f) sogar Parallelen zu Echnaton

sah, aufgrund einer gewissen Rigorosität, großer Entschlusskraft und einem

hartenäckigen Willen, sich durchzusetzen (1). Andere Ägyptologen, wie

Gabriele Höber-Kamel, sahen keine Zeichen einer Ausgrenzung des jungen

Königs durch seine Stiefmutter und Tante, da sich an vielen Stellen ihres

Totentempels in Deir el Bahari, dessen Bau sie im 5. Regierungsjahr anfing zu

bauen, viele Darstellungen des jungen Thutmosis III. im Königsornat und mit

verschiedenen Kronen bei der Durchführung von Opferhandlungen, fanden (1).

Dieses ermöglichte dem jungen König, in das Amt hineinzuwachsen und

Erfahrungen zu sammeln.

Nach Tyldesley (1996) stieg der "Horus

Maat-ka-Ra Hatschepsut" nach 22 Jahren und 6 Monaten zum Himmel empor.

Auch Manetho billigte in seiner "Geschichte Ägyptens" einer

Königin "Amesses" (wobei es sich wohl um Hatschepsut handelte), die

ihm als 4. Herrscher der 18. Dynastie bekannt war, eine Regierungszeit von 21

Jahren und 9 Monaten zu. Thutmosis III. änderte daraufhin seinen Thronnamen

von "Men-cheper-ka-Ra (Dauerhaft sind Erscheinungen und Ka des Ra) in

"Men-cheper-Ra" (Dauerhaft ist die Erscheinung des Ra) (nach

Schneider, Lexikon der Pharaonen). Wir können auch davon ausgehen, dass

Thutmosis III. seiner Pflicht nachkam und seine Vorgängerin Hatschepsut

standesgemäß bestatten ließ.

Unter den Gelehrten ist es aber auch unstrittig,

dass Thutmosis III. irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt das Andenken von

Hatschepsut verfolgen ließ. Ihre Darstellungen und Kartuschen wurden

ausgehackt, ihre Obelisken in Karnak eingemauert und ihre Statuen zerschlagen.

Zeitpunkt und Gründe dieser Verfolgung sind in der Wissenschaft

umstritten.

Wichtigster Beleg für eine mögliche

Datierung dieser "Damnatio memoriae" ist die Rote Kapelle in Karnak. Da der Bau

beim Tode von Hatschepsut noch unvollendet war, führte ihn Thutmosis III. in

seinem Namen zu Ende. Da eine fragmentarische Inschrift im Karnaktempel, die

wohl aus dem 42 Regierungsjahr Thutmosis III. stammt, die Rote Kapelle erwähnt,

kann dies als frühestmöglicher Zeitpunkt eine Verfolgung angesehen werden.

Kurz darauf muss Thutmosis III.

die Rote Kapelle durch einen Neubau aus Granit ersetzt haben, ein damals

durchaus üblicher Vorgang. Der Abbau wurde mit äußerster Sorgfalt abgebaut.

Dormann bemerkt, dass auf diesen Blöcken die Namen und Darstellungen der

Hatschepsut ausgemeißelt wurden, jedoch ist unbestimmt wann dies geschah.

Besonders König Amenophis III. verwendete dann diese Blöcke als Fundament für

seinen 3. Pylon in Karnak (1).

Die Länge der Herrschaft von

Thutmosis III. ist heute dank der Informationen, die man im Grab des

Militärkommandanten Amenemheb Mahu gefunden hatte, bekannt. Dieser nannte in

seiner Grabinschrift als Todesjahr seines Königs Thutmosis III. dessen 54.

Regierungsjahr, Tag 30 des 3. Monats der Peret-Jahreszeit (siehe James Henry

Breasted, Ancient Records of Egypt, Bd. II., S. 234, Oriental Institut

Chicago, 1906). Der Tag der Thronbesteigung von Thutmosis III. war der Tag 4,

der 1. Schemu-Jahreszeit. Das würde bedeuten (unter Annahme der konventionalen Chronologie - in akademischen Kreisen anerkannt seit 1960),

dass seine Herrschaft nach der modernen Zeitrechnung vom 28. April 1479 v.

Chr. bis zum 11. März 1425 v. Chr. dauerte (Quelle: Jürgen v. Beckerrath,

Chronologie des Pharaonischen Ägyptens, Mainz, Ph. v. Zabern-Verlag 1997, S.

189)

|

Familien- und

Regierungs-Daten von Thutmosis III.

|

|

Regierungszeit:

Neues Reich - Dynastie 18

|

1479

- 1425 v. Chr. (nach moderner Zeitrechnung |

(1)

54 Jahre |

| Vorgänger: |

Thutmosis

II. / Hatschepsut (D) |

|

| Mutter: |

Iset

(A) |

|

| Vater: |

Thutmosis

II. |

|

| Geschwister: |

Nefer-ru-re

(Halbschwester) |

|

| Ehefrauen: |

Satiah

(als Hauptgemahlin / Gr. königliche Gemahlin)

Hatschepsut-Meryet-Re (Große königliche Gemahlin

Nebtu,

Menwi, Merti, Menhet

Nebsemi |

1) nach Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk in

Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001

2) Dodson, Families |

| Kinder: |

Amenemhat

(B), Amenhotep II., Beketamun, Iset (B), Nefertari (B), Sa-Amun

(B), Tija, Mencheper-re (A), Meritamun (C), Meryamun (D),

Nebetiunet (B), |

nach

Dodson, Families |

Thutmosis

III. trug während seiner Herrschaft

verschiedene Titulaturen, wobei aufgrund seines kindlichen Alters bei seiner

Thronbesteigung ihm Tempelbeamte oder sogar seine Stiefmutter Hatschepsut bei

der Auswahl halfen - auch wenn er später lt. Inschriften darauf bestand, dass

der Gott Amun-Re diese für ihn auswählte. Wie auch andere Könige der 18.

Dynastie es schon taten, übernahm Thutmosis III. Elemente seiner Titel aus

der Titulatur seiner Vorgänger und Könige früherer Zeiten, um die

Kontinuität der Herrscherabfolge zu wahren (1).

Ab dem 22. Jahr seiner Regierung

(nach dem Beginn seiner Alleinherrschaft) fügte er seiner früheren Titulatur

einige neue Elemente hinzu, vielleicht um die neue Zeit zu betonen -

ebenso ließ er neue Epitheta für bestimmte Anlässe verfassen (wie für

Jubiläumsfeste).

|

Namen

Thutmosis III.

|

| Geburtsname: |

_Hwtjmsj(w) |

Djehutimes

(Thot ist geboren) |

| Thronname: |

1)

Mn-xpr(w)-Ra(w)

2)

Mn–xpr–Ra

jwa-Ra

|

1)

Men-cheper-Re (Der von dauernder Gestalt ist der Re (auf Erden)

2)) Mit bleibender Gestalt, ein Re, Erbe des Re (nach Schneider)

(von Jahr 22 an) |

| Horusname: |

1)

KA-nxt xaj-m-WAst

2) Ka-nxt xaj-m-MAat

3) Mrj-Ra qAj-HDt

und andere.... |

1)

Ka-nechet-chaiu-em-Waset (bis zum Jahr 21)

2) Starker Stier, der maatgerecht erscheint ( ab Jahr 22)

3) Geliebt von Re, mit hoher weißer Krone (nach Schneider) ab Jahr

22)

|

| Nebtiname: |

1)

WAH-nsyt

2) WAH-nsyt mj-Ra-m-pt |

1)

Wah-nesit (Mit beständigem Königstum) (bis Jahr 22)

2) Mit beständigen Königstum, wie Re im Himmel (nach Höber-Kamel |

| Goldname |

1)

+sr-xaw

2) Dsr-xaw sxm-pHtj |

1)

Djeser-chau (Mit heiligen Erscheinungen) - bis Jahr 22

2) Mit heiligen Erscheinungen und mächtiger Kraft (nach

Schneider)

|

Obwohl in den ersten

Regierungsjahren seine Stiefmutter oder die hohen Palastbeamten in Karnak die

Regierungsgeschäfte für den jungen Thutmosis III. führten, sprechen einige

Zeugnisse dafür, dass er in den ersten Regierungsjahren auch offiziell einige

politischen Entscheidungen traf (oder zumindest offiziell dafür

verantwortlich zeichnete). Der früheste Beleg für seine Herrschaft ist eine

Besucherinschrift im Djoserbezirk in Saqqara, die von einem gewissen Ptahhotep

aus dem 7. Monat seiner neuen Regierung stammt. Ptahhotep hebt in dieser

Inschrift die Wohltätigkeit Thutmosis hervor, ohne dass der Name der Regentin

Hatschepsut dort erwähnt wurde (siehe P. F. Dorman: The Early Reign of

Thutmosis III: in Unorthodox Mantle of Coregency).

Ein Befehl aus dem 2. Regierungsjahr

von Thutmosis III. an den Vizekönig von Kusch befindet sich im Tempel von

Semna, der zu Ehren des Gottes Dedwen und des vergöttlichten König Sesostris

III. errichtet war und ordnete an, dass der Tempel neu gebaut werden sollte.

Dieser Befehl befindet sich an der Ostwand des neuerrichteten Tempels, wobei

aber die Frage erlaubt sein muss, ob der damals noch im Kindesalter

befindliche König sich den Bauplan für diesen Tempel selbst ausgedacht

hatte, oder wohl eher von einem der hohen Verwaltungsbeamten, die "hinter

dem König standen" getroffen wurde (wobei natürlich der Entscheid als

"Wille des Königs selbst" deklariert war.

Der Vermögensverwalter

Sennenmut berichtete, dass ihm der König auftrug, eine Stiftung für den

Amun-Tempel in Karnak durchzuführen. In dem Stiftungstext gibt Sennenmut

sogar das Datum für diese Stiftung an: Jahr 4, 1. Schemu-Jahreszeit, Tag 16,

wobei aber die ersten Zeilen unter Echnaton beschädigt und später

nachlässig restauriert wurden und manche Ägyptologen auch schon andere Daten

nennen (siehe Publ.: L.– A. Christope, Karnak–Nord III.

p. 85ff., pl 15; W. Helck, ZÄ 85 (1960). 23 ff. - kleine

Ägyptische Texte / Historisch-Biograf. Texte der II. Zwischenzeit und neue

Texte der 18. Dynastie von Wolfgang Helck, S. 122-126).

In einer weiteren offiziellen

Handlung aus dem 5. Regierungsjahr von Thutmosis III. ernannte er Useramun zum

Wesir, wobei dieser seinen Vater Ahmose Aametja in diesem Amt ersetzte (1).

Diese Handlung wird im Papyrus Turin 1878 überliefert in Form einer

literarischen Darstellung, wobei Thutmosis III. persönlich kam und Useramun

aufgrund seiner vorzüglichen Eignung für das Amt auswählte (siehe Wolfgang

Helck, die Berufung des Wesirs User: in O. Firchow - Ägyptologische Studien,

Berlin 1955, S. 111-115). Eine weitere Darstellung (undatiert) dieses

Ereignisses befindet sich in der autobiografischen Inschrift in Useramuns Grab

in Theben, wobei aber keine dieser beiden Belege zeitgenössisch ist mit dem

Ereignis. Die Grabinschrift wurde eingemeißelt als Useramun seine

Grabvorkehrungen traf (also wohl in der Mitte oder Ende der Regierungszeit von

Thutmosis III. - also nach dem Tod von Hatschepsut) und der Papyrus datiert

noch später - sicherlich nach der 18. Dynastie (1).

*

In der

Verwaltung waren die obersten Beamten des Reiches sehr wichtig. Informationen

und Quellenmaterial erhalten wir aus den Biografien in ihren Beamtengräbern -

insbesondere in Theben-West, wobei der "Königsdienst" eine Vorrangstellung

einnahm, wie aus den Biografien zu entnehmen ist. Der Übergang von der

Herrschaft von der Koregentschaft mit Hatschepsut und für die anschließenden

Alleinregierung von Thutmosis III. war die "neue Beamtenklasse" in

dieser Zeit sehr wichtig. Diese rekrutierte sich zum großen Teil aus den

Veteranen der Asien-Feldzüge, wobei die Männer sich ihre Positionen in der

neuen Verwaltung des Landes durch ihre Treue als Krieger und ergebene Freunde

des Königs erwarben (1).

Der Wesir

(Tjati) war der oberste Beamte im Staat und spätestens unter der Regierung

von Thutmosis III. wurde das Wesirat geteilt. Es gab nun jeweils einen Wesir

für Ober- und Unterägypten (1). Der Wesir Ahmose Aametju amtierte bis zum

Jahr 5 von Thutmosis III. - dann folgte sein Sohn Useramun in dieses Amt und

nach einer langjährigen Amtszeit sein Neffe Rechmire. In den Gräbern der

Wesire Useramun (TT61 und TT 131) und Rechmire (TT100) wurden gute Einblicke

in die Organisation des Wesiramtes gefunden - insbesondere TT61 und TT100

überliefern eines der bedeutendsten Dokumente zur ägyptischen Verwaltung

(die Dienstanweisung für den Wesir), wo die wichtigsten Aufgaben und

Pflichten eines Wesirs in 27 Paragraphen beschrieben wird (lt. Julia Budka:

Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. / in Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin

2001, S. 25f).

Der Wesir "Neferweben"

ist als Wesir für Unterägypten belegt und ist auf zwei Kanopenkrüge

genannt, die aus Saqqara stammen, was vermuten lässt, dass er auch dort

bestattet wurde.

Das Amt des Vizekönigs

von Nubien war das mächtigste Staatsamt neben dem Wesirat, war aber unabhängig

von diesem. Der Vizekönig von Nubien war allein dem König unterstellt.

Bereits unter Thutmosis III. verwaltete

der „Königssohn und Vorsteher der südlichen Fremdländer“ wie der

offizielle Titel des Vizekönigs zu dieser Zeit lautete, auch den südlichen

Teil von Ägypten bis in die Höhe von Elkab. Damit war der Großteil des

Goldabbaus in der Ostwüste einer einzigen Behörde unterstellt (1).

Die Vizekönige waren sich ihrer

außerordentlichen Stellung und Machtfülle bewusst, Selbstsicherheit

spricht aus ihren Inschriften. Nehi,

einer der Vizekönige unter Thutmosis

III., sagt beispielsweise von sich und seinen Aufgaben: "………

Ich bin ein Diener, der wahrhaft nützlich ist für seinen Herrn, der sein

Haus mit Gold füllt, der das Gesicht seines Horus erhellt mit den Abgaben der

südlichen Fremdländer". Gleichzeitig wurde das Amtsgebiet des Vizekönig

von Kusch bis zum Gebiet um El-Kab erweitert, was einen weiteren Machtverlust

von Oberägypten gleichkam. Theben blieb zwar weiterhin das religiöses

Weltzentrum, aber die Hauptstadt wurde nach Memphis verlegt, das bisher nur

Nebenresidenz war, wo allerdings das Hauptquartier des Heeres lag.

Weitere hohe Beamte

in der Verwaltung von Thutmosis III. waren der Schatzmeister, dem die

Verwaltung der königlichen Einkünfte oblag und die Hohepriester des Amun in

Karnak, wobei der HPA Mencheperreseneb einer der höchsten Beamte in der

religiösen Verwaltung unter Thutmosis III. war. Er überwache die Arbeiten

des Königs im Amun-Tempel. Ein weiterer mächtiger Beamter in der religiösen

Verwaltung war der 2. Amunpriester, dem die Inspektion der Werkstätten im

Amun-Tempel und die Überwachung der Tributeinnahmen an den Amun-Tempel

oblagen - wobei als Beispiel der 2. Amun-Priester "Puiem-re"

genannt werden muss, dessen außergewöhnliches Grab in El-Choca (TT39) lag.

Auch die Erzieher

der Königskinder, die sowohl männlich als auch weiblich waren, hatten

in der 18. Dynastie großen Einfluss. Unter Thutmosis III. war einer dieser

Prinzenerzieher ein Mann mit dem Namen "Benber-merut", von dem ein

Würfelhocker (CG 42171) erhalten ist, der ihn zusammen mit Merit-Amun, der

Tochter von Thutmosis III. zeigt. Den Titeln auf diesem Hocker zufolge war

Benber-merut auch Bauleiter und in der königlichen Verwaltung tätig (Julia

Budka: Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. in Kemet, Bd. 10, Nr. 3,

Berlin 2001, S. 28).

Als letztes sollen

hier die Beamten des Militärs und der Polizei genannt werden, wobei der

berühmteste General dieser Zeit wohl "Djehuti" war. Auch der

"Oberst und Stellvertreter des Heeres" Amenemheb ist durch seine

Autobiografie in seinem Grab TT85 bekannt, wobei er seine hohe Stellung aber

wohl seiner Frau Baki als Amme eines Königskindes am Hofe zu verdanken hatte

(1).

Die Wüstenpolizei

(Medjau oder auch Medjai) bewachte polizeilich und auch militärisch die

Wüste. Sie verfolgte flüchtige Personen in die Wüste und bot den

Expeditionen Schutz gegen Beduinen. Einer dieser Wüstenpolizisten war der

Polizeioberst "Dedi", den wir aus seinem Felsengrab TT200 in

El-Choca kennen. Die Polizeitruppe in Theben-West bestand im übrigen

größtenteils aus Nubiern und schütze auch die Gräber und die

Nekropolenarbeiter im Tal der Könige.

*

Eines der

wichtigsten kultischen Feste für den König war das Sedfest, das der

Herrschafts- und Krafterneuerung des Königs diente. Dieses wurde

üblicherweise nach 30 Regierungsjahre zum erstenmal gefeiert. Ein

"erstes Mal" der Erneuerung unter Thutmosis III. fand in dessen 30.

Regierungsjahr statt und wird auf den Pfeilern seines Tempels in Medinat Habu

erwähnt (siehe Erik Hornung, E. Stahelin: Neue Studien zum Sedfest (Aegyptiaca

Helvetia 1) Genf/Basel 1974, S. 64-65). Während der Sedfeste vollzog der

alternde König Kultläufe, die ein wichtiger Bestandteil des Festes waren und

wo er seine erneuerte Kraft unter Beweis stellte. Er feierte offensichtlich

auch noch ein 3. Sedfest, das auf dem Obelisk aus Heliopolis erwähnt wird

(dieser befindet sich heute in London) (1).

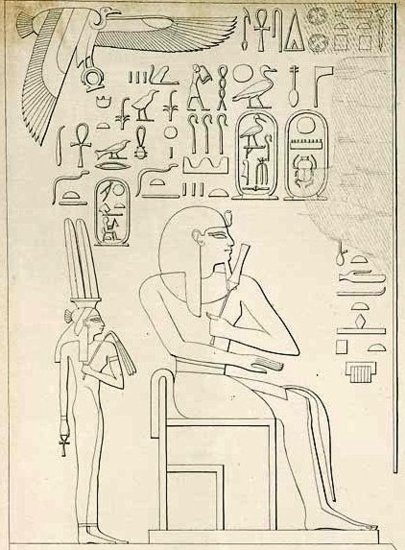

|

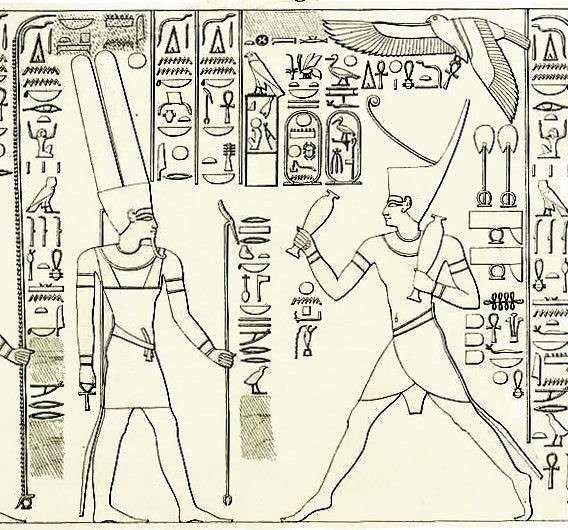

|

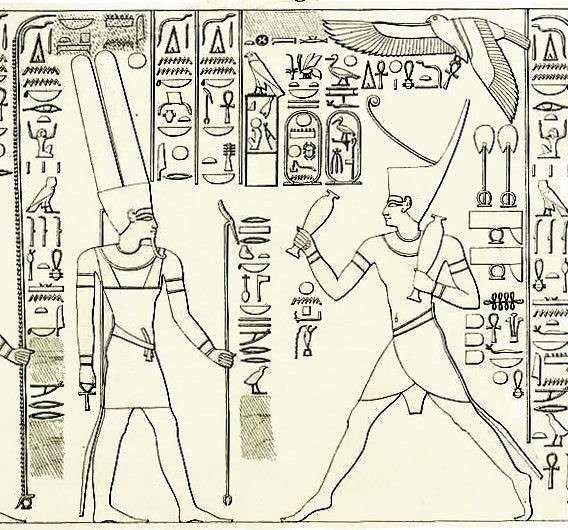

Thutmosis III. beim Sedfestlauf

König Thutmosis III. bei einem kultischen Lauf

während des Sedfestes - Darstellung in der Festhalle (Achmenu) im

Karnak-Tempel.

Umzeichnung: Richard Lepsius, 1845, Denkmäler aus

Ägypten und Äthiopien.

- public domain - |

Unter der Alleinregierung von

Thutmosis III. wurde eine zentrale Getreideverwaltung eingerichtet, wodurch es

möglich war, die gesamte Getreideproduktion des Reiches aktenmäßig zu

erfassen und zu kontrollieren (und auch zu verteilen) war (Quelle: Gabriele

Höber-Kamel / Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs, in

Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001).

Thutmosis III. hatte nach dem Tod von

Hatschepsut die Verwaltung des Reiches umorganisiert (Residenzverlegung nach

Memphis, Teilung des Wesirats - wobei die Wesire jetzt

"Provinzgouverneure" waren. (Quelle: Rolf Gundlach: Das ägyptische

Königtum im Spannungsfeld zwischen Innen- und Außenpolitik im 2. Jahrt. v.

Chr., Harrassowitz-Verlag 2004).

Das Hauptmerkmal der staatlichen und

administrativen Gliederung Ägyptens nach der Verwaltungsreform unter

Thutmosis III. lässt sich nun wie folgt darstellen:

-

auf administrativer Ebene:

die Staatsspitze (der König selber); die obersten Zentralbehörden, die

nachgeordneten Zentralbehörden, die obersten Lokalbehörden und die

nachgeordneten lokalen Behörden. Die administrative Aufgliederung des

Staates ist jetzt: die Landesverwaltung, Tempel/Tempelverwaltung und das

Militär/Militärverwaltung.

-

Ägypten wurde in vier

"Provinzen" gegliedert, wobei der Leiter als oberste

Zentralbehörde unmittelbar dem König unterstellt war:

a) das Vizekönigtum Kusch - das den gesamten nubischen Raum und nun auch

das südliche Oberägypten bis zur Höhe von Elkab umfasste

b) der Zuständigkeitsbereich des Wesirs von Oberägypten (von der Höhe

von Elkab im Süden bis nach Mittelägypten)

c) der Zuständigkeitsbereich des Wesirs von Unterägypten (von

Mittelägypten bis zu den Grenzen des Deltas)

d) Palästina und Syrien mit drei Vorstehern der nördlichen

Fremdländern, welche die Stadtfürsten zu beaufsichtigen hatten und nur

dem König von

Ägypten unterstellt waren.

-

die zentrale Getreideverwaltung,

die getrennt war von den territorial-administrativen obersten

Zentralbehörde. Diese stand unter einem "Vorsteher der Scheunen von

Ober- und Unterägypten.

-

Das Hauptquartier des Militärs

lag in Memphis

-

Im Tempelbereich waren die

obersten Leiter die Hohenpriester. Diese waren die oberste Zentralbehörde

- zumindest soweit es sich hierbei und die großen Tempel des Amun von

Karnak, des Re von Heliopolis und auch des Ptah von Memphis handelte. Sie

standen der Priesterschaft und den einzelnen Tempelverwaltungen vor. Die

Hohenpriester waren meist höhere Beamte, die vom König in dieses Amt

eingesetzt wurden.

-

die Vermögensverwalter: diese

waren für die Versorgung der Haushalte des Königs und der Königsfamilie

zuständig. Diese Versorgung erfolgte ebenso wie auch die Bezahlung der

Verwaltungsbehörden und der Tempel, aus den Erträgen der

landwirtschaftlichen Besitztümer, die den einzelnen Institutionen

zugeteilt waren.

(Quelle: Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht, Rolf Gundlach, Phillip v.

Zabern-Verlag, Mainz, und Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim 1987)

Zu Beginn der Herrschaft von

Thutmosis III. / Hatschepsut verlor Ägypten wohl einige wichtige Gebiete in

Vorderasien, die unter der Regierung von Thutmosis I. (dem Vater von

Hatschepsut) erobert worden waren. Auch unter Thutmosis II., dem Vater von

Thutmosis III. hatte Ägypten noch die Vormachtstellung in Vorderasien.

Während der gemeinsamen Regierungsjahre von Hatschepsut und Thutmosis III.

und auch noch während der Zeit von Hatschepsut findet man nur wenige

Erwähnungen über Asien. Vermutlich fielen in dieser Zeit wichtige Gebiete

von Ägypten ab und das Einflussgebiet Ägyptens erstreckte sich, wenn

überhaupt, auf den südlichen Teil Palästinas.

| Feldzüge im

syrisch-palästinensischen Raum |

Im 22. Regierungsjahr von Thutmosis

III. (und Beginn seiner Alleinherrschaft) leitete sein erster Feldzug die

Reihe von fast nun jährlich unternommenen Feldzügen nach Asien ein, wohl

hauptsächlich um den größer werdenden Einfluss des Mitanischen Großreichs

entgegenzuwirken. Diese Ereignisse und weitere Details, wie die Zahl der

gefangenen Feinde und die sonstige Beute wurden in den Annalentexten Tuthmosis

III. im Karnaktempel geschildert, die er in seinem 42. Regierungsjahr

aufzeichnete. Diese Feldzüge wurden auch auf Stelen aus Napata und Armant und

in den Biografien der beteiligten Soldaten geschrieben (1).

|

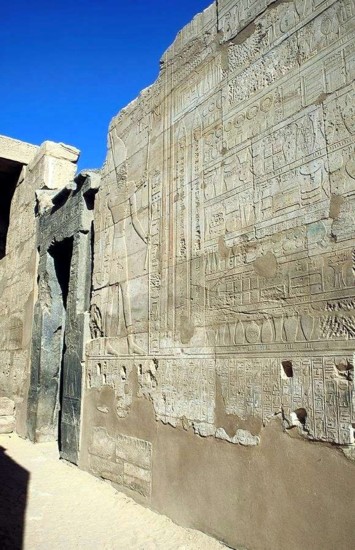

|

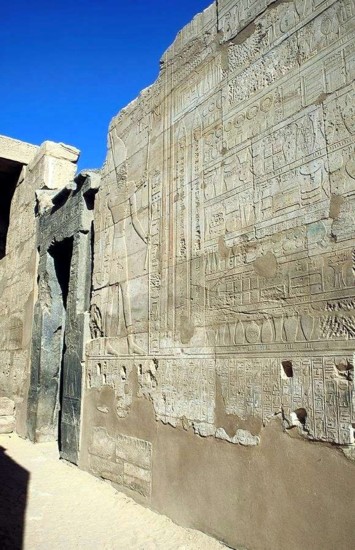

Wand des Annalensaals

in welchem Thutmosis III: über die Feldzüge

berichtet.

Die detaillierteste und ausführlichste Inschrift

über den 1. Feldzug von Thutmosis III. im Jahre 22/23 über die

Schlacht von Megiddo befindet sich an der Wand im Karnaktempel.

Insgesamt nahm Thutmosis vor seinem Tod an insgesamt 17 Feldzügen teil.

Die "Annalen" von Thutmosis III. bestehen

aus zahlreichen Inschriften von Militäraufzeichnungen, die von den

Feldzügen seiner Armee im Syrisch-Palästinensischen Raum während

seiner Regierungsjahre 22-46 gesammelt wurden. Während die Berichte

über die "Megiddo-Kampagne" stark ins Detail geht, scheinen

sich die anderen Inschriften mehr auf die Tribute und Kriegsbeute zu

konzentrieren.

Im Laufe der Regierungszeit von Thutmosis III. werden

die Inschriften an der Wand von Karnak immer weniger aussagekräftig.

Der König steht auf dem Relief vor den Opfergaben,

die ihm am Ende seiner Kriegszüge überreicht werden.

Bild: Jon Bodsworth, Wikipedia

- Copyrighted free use - |

Beim 1., 8. und 10. Feldzug handelte

es sich um richtige Feldschlachten, bei den anderen waren es vermutlich kleine

militärische Unternehmungen. Unmittelbar nach dem Tod von Hatschepsut und dem

Beginn seiner Alleinherrschaft über Ober- und Unterägypten organisierte er

einen Feldzug (eine Schlacht, die später allgemein als synonym für die

"entscheidende Schlacht" an sich wurde) gegen

eine Allianz syrischer Fürsten, die sich unter der Führung des Königs von

Kadesch bei Megiddo versammelt hatten. Durch seine ungewöhnliche Taktik - ein

Überraschungsangriff auf das Lager des federführenden Königs von Kadesch,

der seine Truppen weit vom Lager entfernt an anderen, taktischen Orten

aufgestellt hatte, die er für einen Angriff auf die Ägypter für geeignet

hielt - kam der ägyptische Angriff, der bei Sonnenaufgang erfolgte für die

Syrer völlig überraschend. Zwar konnte sich der König von Kadesch mit

seinem kleinen Herr in die nahegelegene Festungsstadt Megiddo retten, da die

ägyptischen Truppen - zum Leidwesen von Thutmosis III. - den Fliehenden nicht

nachsetzten, sondern das Lager des Königs plünderten, aber nach fast 7

Monaten Belagerung gelang es Thutmosis III. schließlich Megiddo einzunehmen.

"Hätte sich das Heer Seiner Majestät nicht damit

abgegeben, die Sachen dieser Feinde zu plündern! [Sie] hätten

Megiddo in diesem Augenblick [eingenommen]. Man zog aber (auch) den

elenden Feind von Kadesch und den elenden Feind dieser Stadt mit Mühe

herauf, um sie in ihre Stadt gelangen zu lassen. Die Furch S. M war

[in ihre Glieder] gefahren, ihre Arme [waren erschlafft], als seine

Stirnschlange über sie Macht gewann. Da erbeutete man ihre Pferde und

ihre Streitwagen von Gold und Silber, gemacht zur Kampfbeute. Ihre

Krieger lagen hingestreckt wie die Fische im Bausch des Netzes, das

siegreiche Herr S. M. aber zählte ihre Habe".

(Annalen des Thutmosis III. - Elke

Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reinecke (Hrsg.): Urkunden der

18. Dynastie, Berlin 1984, S. 194, Urk. IV. 657) |

Die Ägypter erbeuteten 340 Gefangene, 2041 Pferde, 191

Fohlen, 6 Hengste, einige Jungpferde, 2 Streitwagen mit Goldbezug, 922 weitere

Streitwagen, 1 Panzerhemd aus Bronze, 200 Panzerhemden aus Leder, 502 Bogen, 7

Zeltstangen mit Silberbeschlag aus Meria-Holz des Königs von Kadesch, 1.929

Stück Rindvieh, 2000 Ziegen, 20.500 Schafe und 207.300 Sack Weizen des Tales

Jesdraelon (heute Jesreel) (1).

| Jahr |

Militärisches

Ereignis

Tabelle nach Thomas Kühn, Die Feldzüge Thutmosis III.

in (Kemet, Heft 3/2001, S. 16) in (1). |

| 22-23 |

1. Feldzug nach Megiddo |

| 24 (?) |

2. Inspektionsfeldzug nach Palästine |

| 25 (?) |

3. Feldzug nach Retjenu |

| 26 (?) |

4. Feldzug |

| 29 |

5. Feldzug gegen die phönizischen

Küstenstädte |

| 30 |

6. Feldzug gegen Kadesch |

| 31 (?) |

7. Feldzug gegen Ullasa an der

phönizischen Küste |

| 33 (?) |

8. Feldzug gegen Mitanni im nördlichen

Syrien |

| 34 (?) |

9. Feldzug gegen drei Städte in

Nordsyrien |

| 35 |

10. Feldzug gegen Mitanni in Nordsyrien,

Aruna |

| 36 (?) |

11. Feldzug |

| 37 |

12. Feldzug, Gegner und Ziel unbekannt |

| 38 (?) |

13. Feldzug nach Nordsyrien, Gegner nicht

sicher bekannt |

| 39 |

14. Feldzug, gegen Beduinen im Negev |

| 40 |

15. Feldzug, Gegner und Ziel unbekannte |

| 42 |

16. Feldzug, Irqata, Tunip, 3 Orte bei

Qadesch, Mitanni |

Durch die Vernichtung der Gegner im

syrisch-palästinensischem Raum strebte nun das ägyptische Reich eine Art

Hegemonie über Vorderasien an, wobei die eroberten Gebiete als eine Art

"Vasallenstaaten" angesehen wurden. Thutmosis III. legte nun in

einer klugen Außenpolitik die Grundlage für viele Frieden im

syrisch-palästinensischen Raum. Er tötete seine Feinde nicht, sondern ließ

sie teilweise weiterhin in Amt und Würde, zwang sie aber zu Tributen und

jährlichen Steuern. Ein genialer Schachtzug war, dass man die Kinder der

Herrscher als Faustpfand nach Ägypten führte, wo insbesondere die Söhne in

allen Belagen der Staatsführung ausgebildet wurden und so ganz nebenbei zu

"treuen Untertanen des Königs von Ägypzten" wurden. Dieses hatte

zur Folge, wenn ein König der Vasallenländer starb, folgte ihm sein von

Ägypten geschulter Sohn auf dem Thron und erwies sich fortan als

zuverlässiger treuer Verbündeter und Steuerzahler, wobei dadurch

großflächige Pufferzonen entstanden, welche Ägypten in seinen eigentlichen

Grenzen vor Überfällen und Invasionen schützten. Thutmosis III. schuf das

ägyptische Reich mit der größten Ausdehnung aller Zeiten (1).

| Feldzug gegen die Mitanni im

Jahre 33 |

Der Hauptgegner kam nun nicht mehr

aus dem syrisch-palästinensischen Raum, sondern aus dem Reich der Mitanni, so

dass der Höhepunkt unter den Kriegszügen von Thutmosis III. sein 8. Feldzug

(in seinem 33. Regierungsjahr) bis an den Euphrat ins Reich der Mitanni war.

Der Feldzug war bestens vorbereitet. Thutmosis ließ sich von erfahrenen

phönizischen Handwerkern kleinere Schiffe bauen, die sich problemlos

auseinandernehmen und wieder zusammensetzen ließen. Diese wurden auf

Ochsenkarren auf dem Landweg von Byblos an den Euphrat mitgeführt. Dort

wurden wieder zusammengesetzt, um den Fluss zu befahren. Thutmosis III. ließ

am Euphrat eine Stele neben der seines Großvaters Thutmosis I. errichten. Am

westlichen Ufer des Euphrats traf die ägyptische Armee bei der Festung

Karkemis auf das feindliche Herr der Mitanni. Über den Verlauf der Schlacht

ist nichts bekannt, aber die Ägypter gewannen die Oberhand und die Mitanni

flohen ins Hinterland. Danach begnügten sich die Ägypter damit das Grenzland

links und rechts zu durchstreifen und zu plündern.

Es ist überliefert, dass König

Thutmosis III. nach der Schlacht bei Karkemisch an einer Elefantenjagd

teilnahm. Dabei kam es wohl zu einem Zwischenfall, bei dem der König durch

einen Elephanten in ernsthafter Gefahr geriet. Ein Offizier (wohl aus seiner

Leibgarde) namens Amenemheb rühmte sich in seiner Grabbiografie (TT 85), dass

er den König aus einer lebensbedrohlichen Situation rettete, indem er dem

Elephanten den Rüssel abschnitt (Quelle: Thomas Kühn, Ägyptens Aufstieg zur

Weltmacht. Die Feldzüge Thutmosis III - in Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001,

S. 22-23).

| Feldzug gegen die Mitanni im

Jahre 35 |

In dem 35. Jahr seiner

Regierung wurde Ägypten erneut von einer Armee aus dem Reich der Mitanni

bedroht und Thutmosis III. setzte sich umgehend an die Spitze seiner Armee und

stellte sich dem Gegner entgegen. Die Annalentexte sind dazu leider teilweise

stark zerstört, aber das ägyptische Herr traf auf jeden Fall in der Nähe

der syrischen Stadtfestung Aleppo auf die feindlichen Truppen, die unter dem

Oberbefehl des Königs von Mitanni standen. Lt. der Schilderung der Ägypter

kam es wahrscheinlich zu zwei Schlachten, die wohl von den Ägyptern ohne

große Probleme gewonnen wurden. Die gegnerische Armee flüchtete in das

Hinterland und auch diesmal wurden sie nicht von den ägyptischen Truppen

verfolgt, da in den Annalen nichts über einen Vorstoß bis zum Euphrat

berichtet wird. Über die Gründe kann nur spekuliert werden (siehe Thomas

Kühn, Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht, die Feldzüge Thutmosis III. in

Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 23)

| Feldzug gegen Nubien im Jahre

50 |

Seinen letzten Feldzug führte

Thutmosis III. in seinem 50. Regierungsjahr. Der Feldzug führte ihn bis zum

4. Katarakt des Nils in Nubien. Schon sein Großvater Thutmosis I. stieß weit

über die festgelegte Südgrenze von Ägypten hinaus und beendete die Existenz

des Königreichs von Kerma (dem ersten bedeutenden eigenständigen nubischen

Königreich). Thutmosis II. und auch Hatschepsut intervenierten ebenfalls

militärisch, um Aufständische niederzuschlagen. Unter Thutmosis III. wurde

dauerhaft über den 4. Katarakt hinaus expandiert und er legte nun das

südliche Ende des Reiches beim Gebel Barkal (Reiner Berg) mit Napata als

Grenzort und Handelsstützpunkt fest (siehe: Michael Höveler-Müller / Am

Anfang war Ägypten. Die Geschichte der pharaonische Hochkultur von der

Frühzeit bis zum Ende des Neuen Reiches, Darmstadt 2005, S. 180ff).

Von diesem Feldzug zeugt eine

Inschrift aus dem 50. Jahr auf der Insel Sehel, die zur Erinnerung an die

Wiedereröffnung des Kanals, der durch den 1. Katarakt führt, errichtet wurde

- als der König von einem siegreichen Feldzug aus Nubien zurückkehrte

(1).

Heute ist es schwierig zu beurteilen,

wieviel Kontrolle Thutmosis wirklich über das Gebiet stromaufwärts des 4.

Katarakts ausüben konnte. Auf der "Gebel-Barkal-Stele", die in das

47. Regierungsjahr von Thutmosis III. datiert, befindet sich eine Inschrift,

dass er die Stadt Napata am Gebel Barkal gegründete, wobei es sich bei der

Inschrift lt. A. Spalinger (Covetous Eyes Soth. in E. H. Cline, D. O'Connor:

Thutmose III. A New Biography, Ann Arbor 2006, S. 355) evtl. um eine

später ausgearbeitete Rede handelt, welche Thutmosis III. vor seinen hohen

Beamten und Leute aus dem Südland hielt.

Lt. Donald B. Redford unternahmen die

Ägypter mindestens vier militärische Interventionen in Nubien während der

Zeit der Koregentschaft von Hatschepsut und Thutmosis III. Eine der wenigen

datierten Inschrift legt einen Nubienfeldzug im 12. Regierungsjahr von

Hatschepsut / Thutmosis III. fest. Dieses Graffito in Tangur-West (zwischen

der Insel Sai und dem 2. Katarakt) nennt Kusch als Haupt-Feind (1).

*

In den 20 Jahren seiner

Alleinherrschaft - nach dem Tod von Hatschepsut - gelang es Thutmosis III.,

die Grenzen seines Reiches auszuweiten - im Norden bis an den Fluss Euphrat

und im Süden bis zum 4. Katarakt. Thomas Schneider zitierte Wolfgang Helck

(2002) als: ".....[....] denjenigen König der 18. Dynastie, der

zielbewusst versucht hat, Ägypten zu einer Weltmacht zu erheben" (Zitat

Ende). Wenn man die seine "Mitherrschaft" während der gemeinsamen

Jahre zusammen mit Hatschepsut und seine Alleinherrschaft danach

zusammenzählt, unternahm Thutmosis III. mindestens 16 Feldzüge, darunter die

berühmte Schlacht von Megiddo.

| Außenwirtschaft und

Diplomatie |

Durch

die aggressive Außenpolitik in der frühen 18. Dynastie wurden neue

Wirtschaftsräume geschaffen. In den Annalen von Thutmosis III. erhalten wir

nicht nur Informationen über seine Feldzüge, sondern auch über den direkten

und indirekten Handel mit Gütern nach Ägypten. In den Inschriften werden

Menschen, Tiere, landwirtschaftliche Güter, Rohstoffe und Artefakte

aufgelistet, die als Tribut, Kriegsbeute oder als Handelsgüter nach Ägypten

geliefert wurden. Die diplomatischen Geschenke bestanden aus Rohstoffe wie

Silber, Lapislazuli und andere Schmucksteine, aber auch Kupfer, Holz, Pferde,

exotische Tiere und Metallgefäße. Die Herkunft der Waren kann nicht immer

genau lokalisiert werden, aber als Lieferanten werden u. a. die Könige von

Hatti, Babylonien, Assyrien, Alalach und Tanaja (das mykenische griechische

Festland oder Teile davon) genannt. Auch Frauen, Kinder und Viehbestände

gelangten von den eroberten Städten als Tribut nach Ägypten.

Für

die Jahre 33 und 38 wurden Handelsexpeditionen nach Punt verzeichnet. Wie aus

den Zeiten bei Hatschepsut kehrten die Schiffe mit Weihrauch und anderen

exotischen Gütern zurück. Diese Art der Außenpolitik und Diplomatie wird

auch in den thebanischen Privatgräbern aus dieser Zeit veranschaulicht. Die

Darstellungen tauchen fast ausschließlich in den Gräbern von hohen Beamten

der ägyptischen Verwaltung auf. Die am besten erhaltenen Beispiele stammen

aus den Grab des Wesirs Rechmire (TT 100) in Scheich Abd el-Qurna. Sie zeigen

Menschen von Punt, die Weihrauch, Edelsteine, Ebenholz, Elfenbein und

Tierfelle bringen; Mykener tragen kunstvolle Metallvasen, Schmuck und Minerale

und Nubier sind mit ihren typischen Produkten ausgestattet: Gold, Ebenholz,

Straußenfedern, Vieh, Tierfelle und wilde Tiere. In einer Beischrift wird

auch erwähnt, dass Frauen und Kinder aus Nubien und Syrien-Palästina als

Beute von den Feldzügen nach Ägypten kamen und als Sklaven dem Amun-Tempel

zugeteilt wurden.

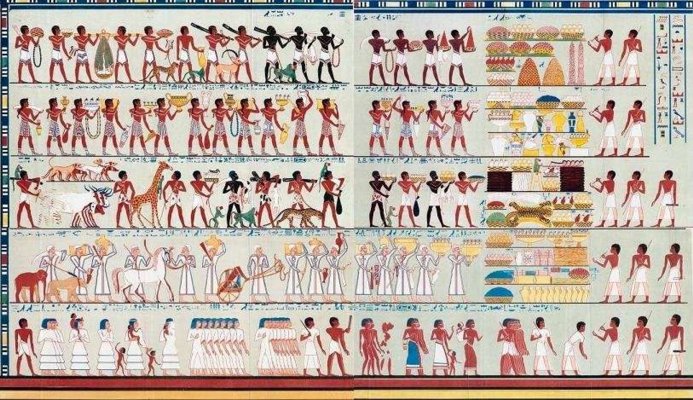

|

Tributszenen und Ausländer-Prozessionen im Grab

des Rechmire (TT 100) - Wesir unter Thutmosis 3. |

| In 5 Registern werden unterschiedliche Darstellungen

gezeigt, in einer Zeit, als das ägyptische Reich sich bis zu seiner

weitesten Ausdehnung erstreckte und auf dem Höhepunkt seines

Wohlstandes war. Vertretungen von Ausländern verschiedenster Herkunft

bringen Geschenke, Tribute und Steuern. Bemerkenswert ist hier der

ethnografische Realismus, d. h. die Darstellung einzelner

Volksgruppen. Auf der rechten Seite der Darstellung sind ägyptische

Schreiber zu sehen, die gewissenhaft die Güter aufschreiben und

zählen. |

|

Bild: George Alexander

Hoskins (1802-1863) Travels in Ethiopia above the 2nd cataract,

London: Longman 1835

- gemeinfrei - |

Einen Bericht über

den Tod von Thutmosis III. und die anschließende Thronbesteigung seines

Sohnes Amenophis II. erhalten wir aus der berühmten Biografie im Grab des

Amenemheb (TT 85) im Scheich Abd el-Qurna.

|

„ Der König, er

vollendete seine Lebenszeit mit vielen schönen Jahren in Stärke,

Macht und Rechtfertigung, beginnend im Jahr 1 bis zum Jahr 54, 3.

Monat der Wachstumszeit, letzter Tag unter der Majestät des Königs

von Ober- und Unterägypten (Mencheperre)|, des

Gerechtfertigten. Er entfernte sich zum Himmel und vereinigte sich mit

Aton. Der Gottesleib gesellte sich zu dem, der íhn schuf. Ganz früh

am Morgen, als die Sonne eben aufging und der Himmel hell geworden

war, da wurde dem König von Ober- und Unterägypten, (Acheperure)|,

der Sohn des Re (Amenophis, Gott und Herrscher von Theben)|, dem Leben

gegeben wurde, der Thron seines Vaters verliehen. Er ließ sich auf

dem Thron nieder und nahm Besitz von seiner Herrschaft “

(E. Blumenthal, I. Müller, W. F. Reineke,

A. Burkhardt: Urkunde der 18. Dynastie, Übersetzungen zu den Heften

5-16, Berlin 1984, S. 313 /Urk. IV. 895f |

Es existiert von Amenophis II.

ein Thronbesteigungsdatum, das darauf hindeutet, dass er bereits vor dem Tod

Thutmosis III. als Mitregent eingesetzt wurde. Neben dem Datum IV. Peret 1 in

der Biografie des Amenemheb nennen die Semna-Stele des Usersatet und der

Papyrus Britisches Museum 10056 als Thronbesteigungsdatum den IV. Achet 1.

Somit stellt sich die Frage, ob der Regierungsantritt von Amenophis II. vor

oder nach dem Tod seines Vaters (III. Peret 30) erfolgte, wobei man ansonsten

annehmen müsste, dass man sonst von einer „königslosen“ Zeit von zwei

Drittel eines Jahres ausgehen müsste. Alan Gardiner interpretiert die vier

Monate zwischen der Thronbesteigung Amenophis II. und den Tod Thutmosis III.

als Länge der Koregenz, obwohl nicht bekannt ist, ob die beiden Ereignisse in

demselben Jahr stattfanden (1).

Die Frage nach der "ersten siegreichen Kampagne" des neuen

Königs liefert uns einen weiteren Anhaltspunkt durch die sog. "Amada-Stele"

Amenophis II., in welcher eine "erste Kampagne" im 3. Jahr von

Amenophis II. und in der sog. "Memphis-Stele" des Königs eine

"erste Kampagne" im Jahre7 von Amenophis III. aufgeführt wird.

Dr. Peter Manuelian schlägt

daher folgende Hypothese vor: Es ist davon auszugehen, dass beide

Kampagnen nicht während der Koregentschaft oder während der Alleinherrschaft

von Amenophis II. datiert werden können, weil diese nicht "beide als

erste" bezeichnet werden können. Somit dürfte Amenophis II. für ein

paar Jahre an der Seite seines Vaters als Mitregent regiert haben.

|

|

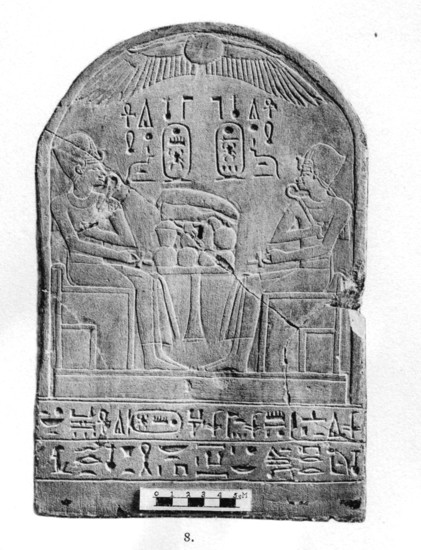

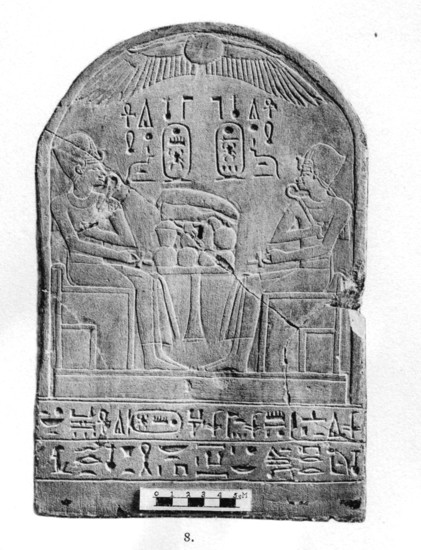

Stele Leiden V 11

des Henetnefret mit Darstellung von zwei Königen

Diese Privatstele - heute im Museum

Leiden - zeigt die Könige Thutmosis III. und Amenophis II. - die sich

am Speise-Opfertisch gegenübersitzen. Beide Könige haben im Bildfeld

der Stele den gleichen Statue, dies könnte ein Hinweis auf eine

tatsächliche Mitregentschaft beider Könige sein.

Der Text des Stelenstifters unter dem

Bildfeld besagt aber, dass nur Thutmosis III. zusammen mit Amun-Re in

der Opferformel als Gott angerufen wird.

Bild:

- gemeinfrei

Ancient Egyptian Artist, Boesser - P. A. A. Boeser

- De Munumenten van het Nieuwe Rijk derde afdeeling Seles, Martinus

Nijhoff, 1913, pl. 7. no 8

Rijksmuseum van Oudheden te Leidesn

|

Thutmosis III. gilt zusammen mit

Ramses II. als einer der beiden mächtigsten und berühmtesten Herrscher im

Neuen Reich - einer Zeit, die als Höhepunkt der ägyptischen Macht angesehen

wird.

In späterer Zeit wird Thutmosis

III. "postum" als Gott im privaten Totenkult verehrt. Zur Zeit von

Amenophis III. wird er als vergöttlichter König im Grab des Amenmose (TT 89)

verehrt. Thutmosis III. thront in einem Kiosk und wird vom Grabinhaber

angebetet. Auch im Grab des Nacht (TT 161) erscheint er als vergöttlichter

König auf der linken Seite des Eingangs, während Amenophis I. und der

ebenfalls vergöttlichte Prinz Ahmose Sapier auf der rechten Seite dargestellt

sind. Eine Reihe von Privatstelen aus der Vor-Amarnazeit und aus der

ramessidischen Zeit zeigen ebenfalls den vergöttlichten Thutmosis III.

*

Thutmosis

III. wurde in einem Felsengrab im Tal der Könige in Theben-West bestattet.

Die Arbeiter von Victor Loret (dem damaligen Generaldirektor der ägyptischen

Antikenverwaltung, entdeckten das Grab TT 34 am 12. Febr. 1898. Der Zugang

befand sich am oberen Ende einer engen Felsschlucht. Neben dem leeren

Sarkophag, der die Form einer Kartusche besaß, entdeckte Loret nur wenige

Fragmente von Artefakten, welche von den Grabräubern zurückgelassen wurden -

wie Überreste eines Pavians und eines Stieres, Holzstatuen des Königs sowie

Steinfayence, Glas und Keramikgefäße.

Die Mumie

des Königs wurde 1881 in der Cachette von Deir el-Bahari entdeckt,

eingehüllt in ein Leichentuch mit dem Text der Sonnenlitanei.

Thutmosis III. war der Sohn von König

Thutmosis II. mit einer Nebenfrau, die den Namen "Isis" trug. Die

Große Königliche Gemahlin seines Vaters war dessen Halbschwester Hatschepsut

und die gemeinsame Tochter "Neferure" war somit die Halbschwester

von Thutmosis III. Es gibt unter einigen Ägyptologen die Vermutung, dass

Thutmosis III. seine Halbschwester heiratete, wofür es aber keine

schlüssigen Beweise gibt. Die Große Königliche Gemahlin von Thutmosis III.

war eine Frau mit dem Namen "Satiah". Mehrere andere Ehefrauen von

Thutmosis sind durch erhaltene Aufzeichnungen bekannt. Er heiratete auch

mindestens drei ausländische Frauen (Menwi, Merti und Menhet), die zusammen

begraben wurden. Von einer Säule im Grab des Thutmosis III. wissen wir, dass

er auch mit einer weiteren Frau verheiratet war, die den Namen "Nebtu"

trug. Nach dem Tod von Satia wurde eine Dame mit dem Namen "Meryte-Hatschepsut"

seine Große Königliche Gemahlin und ist uns als Mutter des zukünftigen

Thronfolgers Amenophis II. bekannt.

| Iset

/ Isis (A) |

-

Mutter von König Thutmosis III. -

- Nebenfrau von Thutmosis II. -

Titel:

Hmt-nTr

(n Jmn)=Gottesgemahlin

des Amun

mwt-nsw=Königsmutter

Hmt-nsw=Königsfrau

Hmt-nsw wrt=Große

Königsgemahlin |

| Anmerkungen:

Außer dem Titel "Königsmutter" dürften ihr alle anderen

Titel postum von Thutmosis III. verliehen sein. |

| Quelle:

Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004 |

Isis war eine Nebenfrau des Königs Thutmosis II. -

seine Hauptgemahlin war seine Halbschwester Hatschepsut - und sie war die

Mutter von König Thutmosis III. Die Mutter des Königs Thutmosis III. scheint

nicht aus der königlichen Familie zu stammen, sondern war wahrscheinlich eine

Jugendgespielin von Thutmosis II., die zusammen mit den Kindern von Thutmosis

I. am königlichen Hofe aufgewachsen war. Diese im "königlichen

Frauenhaus" aufgewachsenen Mädchen stammen wohl aus angesehenen Familien

des Reiches und wurden als "Zierde des Königs" bezeichnet.

Nach dem Tode ihres Gatten Thutmosis II. erhielt

Isis während der Regentschaft ihres Sohnes Thutmosis III. nachträglich den

Titel einer "Großen Königlichen Gemahlin (Quelle: Aidan Dodson, Dyan

Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames and Hudson,

London 2004) und den Titel einer "Gottesgemahlin". Diese Titel

befinden sich nur in seinem Totentempel und wurden wohl "posthum"

verliehen. Den Titel einer "Großen Königlichen Gemahlin, kann sie aber

lt. Bettina Schmitz nicht zur Zeit von Thutmosis II. getragen haben, da diese

Stellung Hatschepsut innehatte.

Im Grab des Thutmosis III. (KV 34) befindet sich

eine Darstellung von Isis, die in einem Boot zusammen mit weiteren

Familienangehörigen des Königs steht. In der skizzierten Szene auf einem

Pfeiler ist ein stilisierter Baum zu sehen, der dem König die Brust reicht

mit der Beischrift: "er saugt an (der Brust) seiner Mutter Isis".

Lt. Erik Hornung (Tal der Könige, Die Ruhestätte der Pharaonen, 3. Auflage,

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1985, S. 85) die Mutter von

Thutmosis III. wirklich Isis hieß, könnte man die Szene vordergründig als

Rückkehr des Königs zu seiner Mutter und Verjüngung deuten.

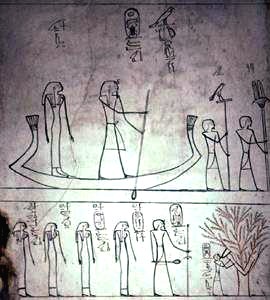

|

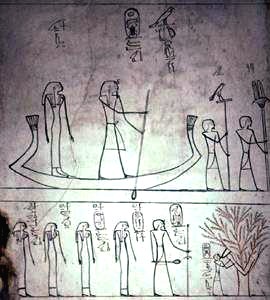

|

Thutmosis III. und seine Familie - Szene aus

KV 34

Auf dem Boot, der König und seine Mutter Isis. Im

II. Register darunter, Thutmosis III. als Kind mit seiner Mutter

(dargestellt als Baum), die ihn säugt. Dahinter, Thutmosis III. an der

Spitze einer Prozession mit seiner Familie: Die Große Königsgemahlin

Meryetre-Hatschepsut, die Große Königsgemahlin Satiah und die

Königsgemahlin Nebtu - gefolgt von der Königs-Tochter Nefertari (B).

Bild: gemeinfrei, Wikipedia 2007

|

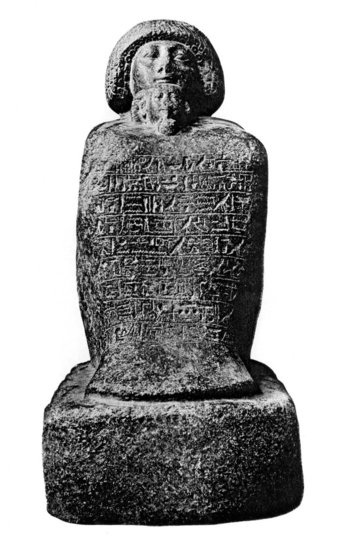

Im Ägyptischen Museum Kairo (JE 37417 = CGR

42072) befindet sich die einzige erhaltene Statue der Isis aus schwarzem

Granit. Die Beischrift auf der Sitzstatue aus Kairo lautet: "Der

vollkommene Gott, Herr der Beiden Länder, Men-cheper-Re, geliebt von Amun,

dem Herrn der Throne der Beiden Länder, er machte sein Denkmal für seine

Mutter, die Königsmutter Isis, gerechtfertigt".

|

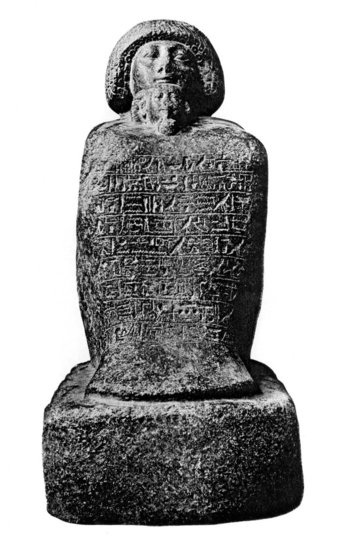

|

Sitzstatue der Königin Isis

- heute im Museum Kairo JE 37417 = CG

42072 / K 354

Höhe: 98,5 cm

- gefunden in der Cachette von Karnak durch Legrain 1906 -

Die Statue wurde von ihrem Sohn

Thutmosis III. gestiftet. Isis sitzt auf einem Thron. Sie trägt eine

dreiteilige, lange Zopfperücke auf dem Haupt, ein vergoldetes Diadem

und auf der Stirn zwei Uräusschlangen.. Bekleidet ist sie mit einem

engen Kleid und einem "Wesech"-Halskragen. In der Hand hält

sie das Lotus-Zepter. Auf der Vorderseite des Throns ist eine

Widmungsinschrift von Thutmosis III. an seine Mutter Isis zu lesen

(siehe oben).

Bild: Courtesy to Merja Attia,

Finnland

- alle Rechte vorbehalten - |

| Satiah (%At-JaH) |

-

Große

Königliche Gemahlin von Thutmosis III.

- Gottesgemahlin des Amun (postum) -

- evtl. Mutter des 1. Thronfolgers Amenemhat -

Titel:

Hmt-nsw wrt=Große

Königsgemahlin

Hmt-nsw=Königsfrau

Hmt-nTr

(n Jmn)=Gottesgemahlin

des Amun (postum) |

Quelle:

Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004,

Stele Kairo CG 34013 (JE 34642) aus dem Ptah-Tempel in Karnak. |

Satiah (auch

Sat-Iah oder Sitiah) war die erste Hauptgemahlin von Thutmosis III. Ihre

Mutter war eine gewisse "Ipu" (B) - siehe Opfertafel aus dem Bereich

des Osiristempels in Abydos (Quelle: Dodson & Hilton, Royal families, S.

138), der für die Königin Sitiah von einem gewissen "Therikiti"

gestiftet wurde (heute im Museum Kairo JE 23034). Ihre Mutter Ipu hatte das

Amt einer königlichen Amme inne. Möglicherweise war Satiahs Vater Ahmose

Pen-Nechbet, dessen Karriere als Beamter unter Ahmose I. begann und bis

Thutmosis III. ihren weiteren Verlauf nahm (Quelle: dt. Wikipedia Satiah).

Über evtl. Nachkommen aus dieser Ehe zwischen Thutmosis III. und Satiah ist

nichts Genaues bekannt, doch besteht die Möglichkeit, dass Prinz Amenemhat

(B) ihr gemeinsamer Sohn war, der aber noch vor seinem Vater starb (3). Weitere

Kinder aus dieser Ehe waren evtl. eine Tochter mit Namen Nefertari und ein weiterer

Sohn namens Sa-Amun.

Auf der Stele Kairo (CG 34013/JE

34642) ist der Name der Prinzessin Neferu-Re (Tochter von Hatschepsut und

Thutmosis II.) durch den der Satiah ersetzt worden, dabei ließ man aber die

alte Titulatur "Hm.t–nTr"

stehen. Der Grund für diese Namensänderung in der Reliefdarstellung ist

unbekannt, auf jeden Fall gelangte dadurch Satiah "postum" zu ihrem

Titel Gottesgemahlin des Amun, den vor ihr bis zu deren Tod Neferu-Re (Tochter

der Hatschepsut) innehatte. Historisch gesehen, trug Königin Satiah nie den

Titel Gottesgemahlin, sondern nur "posthum" auf der usurpierten

Stele.

Nach Peter Piccione (2003) / The

Women of Thutmosis III. in the Stelae of the Egyptian Museum - online-Version)

wurde diese Stele 3 x überarbeitet, wobei die 1. während der Regierungszeit

von Thutmosis III., die 2. in der Amarna-Zeit und die letzte unter Sethos I.

(der die Amarna-Schäden restaurieren ließ). erfolgte. Die Titulatur der

Königin lautet: "Gottes Frau [Satiah], möge sie leben".

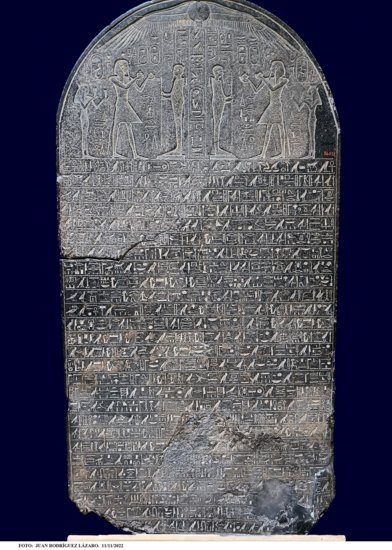

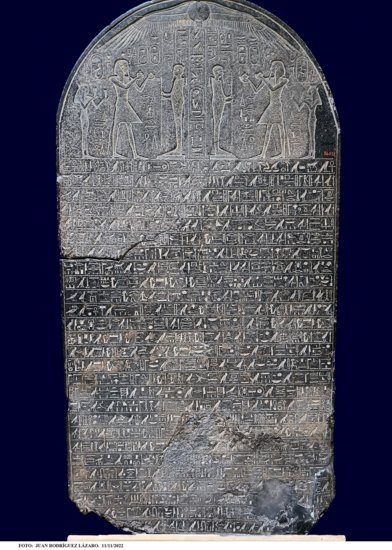

|

|

Stele Thutmosis III. (Kairo JE 34642/CG 34013)

aus dem Tempel des Ptah - (PM II², 198, 6) H. 1,44 x B. 0,75m

Im Museum Kairo befindet sich eine Stele aus

schwarzem Granit - die von Thutmosis III. im kleinen Tempel von Ptah

errichtet wurde und an den Wiederaufbau und die erneute Widmung des

Tempels an Ptah im Jahre 23 oder 24 des Thutmosis III. erinnert.

Die Stele zeigt in der symmetrisch aufgebauten

Lünette die geflügelte Sonnenscheibe über dem Bild- und dem

darunterliegenden Textfeld und den spiegelbildlich auf beiden Seiten

stehenden König Thutmosis III., der opfernd vor der Statue des Gottes

Ptah steht. In beiden Darstellungen wird Thutmosis III. von der

"Gottesgemahlin Satiah" begleitet, die zwei Gläser Wein

präsentiert. Die beiden Statuen des Ptah sind Rücken-an-Rücken

dargestellt. Zwischen ihnen verläuft ein Restaurationstext von Sethos

I. Unter der Lünette befindet sich ein Widmungstext in 27 Zeilen.

Sehr deutlich sind in der Lünette die Auswirkungen

der Auslöschungen in der Amarnazeit zu sehen, die später unter Sethos

II. fast passgenau ersetzt wurden. Die Inschriften sind noch original.

In der Amarnazeit wurde die Lünette fast vollständig ausgelöscht,

lediglich die geflügelte Sonnenscheibe, große Teile der beiden

weiblichen Figuren, links und rechts und die Areale hinter diesen wurden

nicht angetastet.

(Bild oben: Courtesy Juan

R. Lazaro - alle Rechte vorbehalten)

|

Der Entdecker der Stele,

Legrain, war überzeugt, dass der ursprüngliche Name der Königin hinter

Thutmosis III. nicht "Satiah" lautete, sondern dass dort mehrere

"Nefer"-Zeichen zu erkennen sind, und er daher die Lesung "Neferu-Re"

vorschlug. Da die Stele die Ereignisse aus dem Kriegszug gegen Megiddo im

Regierungsjahr 22-23 von Thutmosis III. beschreibt (Zeile 9 berichtet der

König über seine Rückkehr aus dem ersten siegreichen Feldzug gegen

Palästina im Jahre 23 seiner Regierungszeit, was bedeuten würde, dass die

Stele somit nicht vorher aufgestellt worden sein kann), besteht

lt. Legrain die Möglichkeit, dass Neferu-Re ihre Mutter überlebte, obwohl

man bislang dachte, dass das höchstbekannte Datum für Prinzessin Neferu-Re

das Jahr 11 von Thutmosis III. war (d. h. dass sie noch vor ihrem 16.

Lebensjahr gestorben war).

Die exponierte Stellung der

Großen Königsgemahlin Satiah wird durch ihre überlebensgroße Sitzstatue

aus el-Tod augenfällig. Die Statue stammt wohl aus einem kleinen Heiligtum,

das Thutmosis III. in direkter Nachbarschaft zu dem dort von ihm errichteten

Tempelbau und der ebenfalls von ihm errichteten Barkenstation anlegen

ließ.

Nach Porter & Moss, (Band V,

S. 49) wird auf dem Kopf einer bronzenen Votiv-Axt (?) (jetzt im Museum Kairo

- Nr. unbekannt), die aus Abydos stammt, der Name der Königin Satiah genannt.

Im Tempel von Month in el-Tod wurde eine Statue der Königin Satiah gefunden,

welche Tuthmosis III. nach ihrem Tod dort aufstellen ließ und geweiht hatte.

Die Statue befindet sich lt. Porter & Moss heute im Museum Kairo. Die

Königin sitzt auf einem Blockthron und ist in ein mantelartiges Gewand

gehüllt, das an den Schultern leicht absteht und vorne einen V-artigen

Ausschnitt bildet. Mit ihrer linken, in Höhe der Brust aus dem Mantel

ragenden Hand hält sie ein Wedelszepter - mit der rechten Hand ein

Hetes-Szepter. Über einer mächtigen Volutenperücke, die beide Ohren

freilässt, befindet sich die Geierhaube. Das Gesicht der Statue ist fast

völlig zerstört - ebenso die Füße samt dem vorderen Teil der Basis.

Satiah starb während der

Regierungszeit ihres Gemahls Thutmosis III. (nach dem 33. Regierungsjahr ihres

Gemahls wird sie nicht mehr erwähnt, ebenso ihr Sohn Sa-Amun), der nach ihrem Tod die Tochter der

Priesterin Hui, Meritre-Hatschepsut, heiratete und sie zur neuen Großen

Königlichen Gemahlin erhob.

| Merit-Ra

Hatschepsut (Mr.t Ra HA.t Sps.(w)t |

-

Große

Königliche Gemahlin von Thutmosis III.

- Mutter des Thronfolgers Amenophis II. -

Titel:

Hmt-nsw wrt=Große

Königsgemahlin

irj.t-pat=Erbprinzessin

wr.t-hs.wt-watjt=die

Einzige, Große des Lobes

mwt-njs.wt=Königsmutter

nbt-tA.wy=Herrin

der Beiden Länder

Hmt-nsw=Königsfrau

hmt-nTr-Jmn-m-jmn=Gottesgemahlin

des Amun

(mit der

Erweiterung: djrt-ntr=Gotteshand) |

Quelle:

Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004,

Wikipedia: Meritre-Hatschepsut |

Merit-Ra-Hatschepsut war

die zweite Hauptgemahlin von Thutmosis III. (nach dem Tod von Königin Satiah).

Als Mutter von Merit-Ra-Hatschepsut wird die Priesterin "Hui"

genannt. Im Britischen Museum (BM 1280) befindet sich eine Statue von Huy.

Nach den Inschriften auf der Statue "behauptet" Huy, dass sie eine

Gottesgemahlin und eine Große Königin geboren hätte. Sie selbst war

nicht-königlicher Abstammung. Ihre Titeln lauten der Inschrift nach:

"Gottesverehrerin des Amun" ( dwAt–nTr),

"Große der Haremsdamen des Tempels des

Amun" (wrt–xnrwt

m pr–Jmn)

"Große der Haremsdamen im Tempel des Re"

(wrt–xnrwt

m pr–Ra)

und "Gottesverehrerin im Hause/Tempel des

Atum" (dwAt–nTr

m pr–Jmn).

Sie

hat ein kleines Mädchen (ihre Enkeltochter) auf ihrem Schoß mit der

Beischrift: "Die Königstochter Nebet-Iunet". An der Seite des

Throns befinden sich noch mehr Darstellungen von Kindern: "Der

Königssohn Mencheper-Re (A), die Königstochter Isis (in einem kleineren

Maßstab als die anderen dargestellt), die Königstochter Merit-Amun (Name in

einer Kartusche= und die Königstochter Merit-Amun (Name ohne Kartusche). Der Name des Amun ist ausgekratzt, die Königskinder

gehören also in die Vor–Amarnazeit.

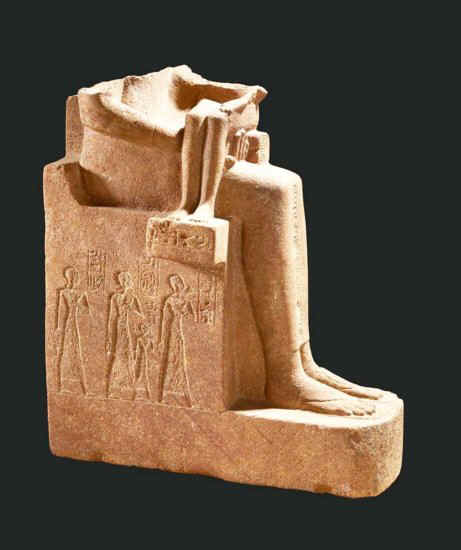

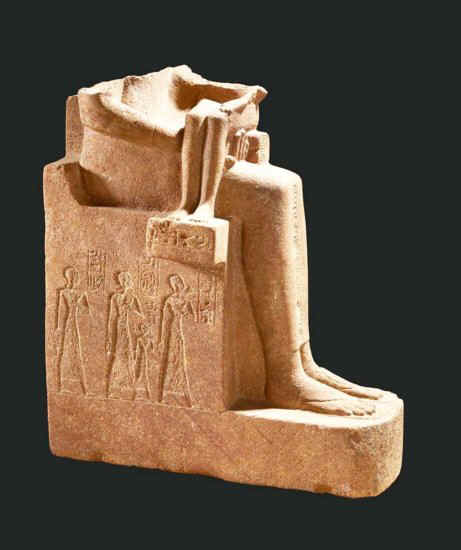

|

|

Sandsteinstatue

der Königlichen Amme Huy

mit Prinzessin Nebet-Iunet auf ihrem Schoß

EA1280 - Britisches Museum, H. 65 x B. 21 x T 53 cm

Untere Hälfte einer

Sandsteinstatue der Priesterin und Königlichen Amme Huy (Mutter von

Königin Merit-Re-Hatschepsut) - gekauft 1898 bei RJ Moss & Co.

Auf der Vorderseite des Kleides

befindet sich ein eingeschnittener Hieroglyphentext - ebenfalls auf der

linken Seite des Throns sowie vier Kinderdarstellungen auf der anderen

Seite. Auf der Statue wurden die

Namen von fünf Königskindern genannt (Huy

hält eines auf dem Schoß, vier sind an den Seiten des Sitzes

gezeigt). Es werden die Enkelkinder der Huy

von ihrer Tochter sein: Die

Mädchen heißen: Nbt-Jwnt

(Nebet-Iunet),

Ast (Iset),

Mrjt–Jmn

(A) (Meret-Amun), Mrjt–Jmn (B) (Meret-Amun)

in der Kartusche und ein Knabe namens Mn–xpr–Ra

(Men-cheper-Re).

Dem Name der Kinder nach käme

als deren Mutter am ehesten Meritre–Hatschepsut in Frage.

Die Hieroglypheninschrift zu

Huy auf der anderen Seite des Throns lautet: "Oberste

des Harems im Tempel von [Amun], Oberste des Harems von Re,

Gottesanbeterin von [Amun], Gottesanbeterin im Tempel von Atum - sie,

welche die Gottesgemahlin und die Hauptfrau des Königs gebar,

Huy".

Bild: (c) The Trustees of the

British Museum

BY-NC-SA

4.0 |

Meritre-Hatschepsut ist von

zahlreichen Denkmälern bekannt. Sie ist im Toten-Tempel ihres Gemahls

Tutmosis III. in Medinet Habu bezeugt und steht dort hinter dem thronenden

König. Ihr Titel auf der Beischrift lautet hier: "Große Königliche

Gemahlin". Sie ist in vollem königlichen Ornat dargestellt,

einschließlich der Geierkappe (Modius mit der Doppel-Feder) und dem

Fliegenwedel.

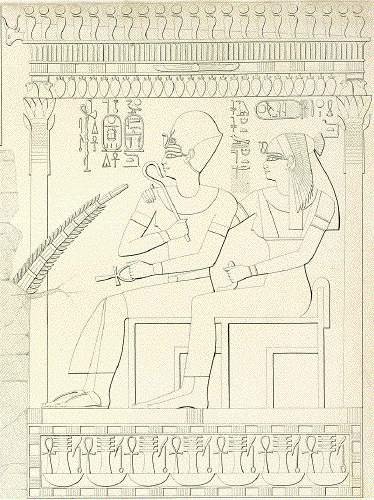

|

|

Meritre-Hatschepsut

- hinter dem thronenden Thutmosis III. -

Die Königin Meritre-Hatschepsut auf einem Relief hinter dem

thronenden König Thutmosis III. in Medinet Habu

Bild: Lepsius Teil Bd. 8,

Abt. 3, Blatt 62

- gemeinfrei - |

Sie ist auch in mehreren

Gräbern abgebildet, darunter das ihres Mannes Thutmosis III (KV 34). Auf

einer der Säulen ist die als Meritre identifizierte Königin als eine von

drei Königinnen hinter Thutmosis III. dargestellt. Auf Meritre folgen dort

Königin Sitiah, Königin Nebtu und Prinzessin Nefertari (Quelle: Annecke

Bart, Merytre-Hatshepsut-Webseite).

|

|

Meritre-Hatschepsut

ist auch im Grab des Ra (TT

72) in Theben dargestellt. Sie sitzt neben oder hinter ihrem

Sohn Amenophis II.

Bild: Lepsius Teil Bd. 5,

Abt. 3, Blatt 62

- gemeinfrei - |

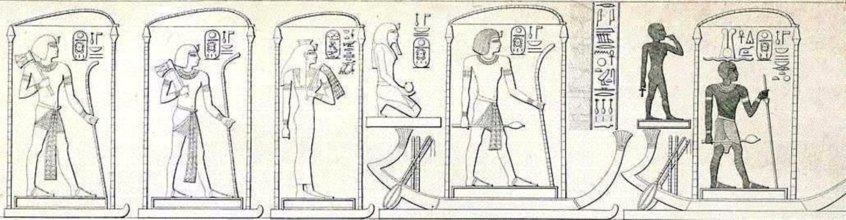

In einem anderen Grab in Sheikh Abd el-Qurna scheint eine

Statue von Meritre-Hatschepsut darzustellen, die in einer kleinen Struktur auf

einem Schlitten gezeigt wird. Die anderen abgebildeten Statuen repräsentieren

alle Thutmosis III.

|

Szene von einem Grab in Abd-el-Qurna, Lepsius

Grab 13 |

| Lt. Richard Lepsius scheint

diese Szene aus einem Grab in Abd e-Qurna den Transport einer Statue

der Königin Meritre-Hatschepsut zu zeigen. Die Königin (3. Statue

von links - alle anderen sind Thutmosis III.) trägt einen Modius auf

dem Kopf und den Fliegenwedel in der Hand. |

|

Zeichnung: Lepsius Abt. III, Band 5, Bl. 63

- public domain - |

Viele der Darstellungen von

Meritre-Hatschepsut wurden von ihrer Schwiegertochter Tiaa

wiederverwendet.

Der Ort der Bestattung von

Meritre-Hatschepsut ist unter den Ägyptologen nicht eindeutig belegt.

Ursprünglich sollte Meritre-Hatschepsut wohl in KV 42 beigesetzt werden.

Dieses wurde jedoch für ihr Begräbnis nicht fertiggestellt. Das Grab wurde

evtl. später für die Bestattung des berühmten Bürgermeisters von Theben,

Sennefer, seiner Frau, der königlichen Amme Senetnai sowie für Baket-Re

(welche den Titel "Königsschmuck" trug) benutzt.

Nach Daniel Polz (der Beginn des neuen Reiches, de Gruyter-Verlag Berlin/New

York 2007, S. 217) besteht auch die Möglichkeit, dass man die Räumlichkeiten

lediglich dazu nutzte, hier Begräbnisinstrumente zu lagern. Das 1899 von

Victor Loret und 1900 von Boutros Andraos, Howard Carter u. a. ausgegrabene

Grab wurde bereits in der Antike geplündert. Im Jahre 1921 fand Carter im

Grab Ritualobjekte mit ihrem Namen, die Aussagen über die Bestattung

ermöglichten. Durch Überschwemmungen wurde das Grab schwer beschädigt

(Quelle: KV 42 - Wikipedia).

Vermutlich wurde

Meritre-Hatschepsut in KV 35 (dem Grab ihres Sohnes Amenophis II.) beigesetzt.

Die Mumien aus der Nebenkammer Jb wurden 1902 ins Museum Kairo gebracht. Es

ist möglich, dass die "unbekannte Frau D" in der Nebenkammer Jb die

Königin Meritre-Hatschepsut oder die Königin Tausret.

| Nebtu (Nbtw) |

-

Nebenfrau von Thutmosis III. -

Titel:

Hmt-nsw=Königsfrau

|

Quelle:

Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004,

Wikipedia: Meritre-Hatschepsut |

Nebtu war eine

weitere Gemahlin von Thutmosis III. Sie wurde auf einer Säule in seinem Grab

KV 34 abgebildet, wo der König eine Prozession seiner Familienmitglieder

anführt - seine beiden Großen Königlichen Gemahlinnen Satiah und

Meritre-Hatschepsut, seine Frau Nebtu und seine Tochter Nefertari. Die

Inschrift hinter den Darstellungen von Satiah und Nefertari lautet "maa-cheru"

(was zeigt, dass beide schon verstorben waren, als das Grab errichtet wurde).

Im Gegensatz zu den Namen der beiden anderen Ehefrauen ist Nebtus Name nicht

in einer Kartusche geschrieben (Quelle: Dodson & Hilton, Royal families,

S. 133). Nebtu hatte einen Anwesen, das von ihrem Verwalter Nebamun

bewirtschaftet wurde (dieser besaß ein Grab in Scheich-Abd el-Qurna - TT 24).

| Menwi,

Merti und Menhet |

-

Nebenfrauen von Thutmosis III. -

Titel:

Hmt-nsw=Königsfrau/Königsgemahlin |

| Quelle:

Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004, |

Menwi, Merti und Menhet

(auch: Manhata, Manuwai und Maruta) waren drei (wahrscheinlich minderjährige)

Ehefrauen von Thutmosis III., die evtl. aus Syrien kamen (da die Namen alle in

kanaanäischer Namensform passen - obwohl ihr Ursprung unbekannt ist). Sie

kamen evtl. nach Ägypten im Rahmen eines "diplomatischen Pakets"

zwischen Ägypten und Syrien (als Tribut nach einer erfolgreichen Kampagne?)

und gelangten dann in den Harim von Thutmosis III. (obwohl alle drei den Titel

einer Königsfrau trugen). Eine genaue Datierung ihrer Bestattung ist nicht

möglich - wenn auch manches Ägyptologen der Meinung sind, dass sie bereits

in den Jugendjahren von Thutmosis III. bestattet wurden. Andere

Wissenschaftler, wie Angelika Tulhoff (A. Tulhoff: Thutmosis III. München

1984, S. 221f) vermuten, dass die drei Syrerinnen bereits unter Thutmosis II.

an den ägyptischen Hof gelangten und - entsprechend den allgemeinen

Gepflogenheiten vom Nachfolger Thutmosis III. übernommen wurden (siehe:

Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs

- in Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 9).

Die drei (evtl. syrischen)

Ehefrauen sind bekannt aus ihrem aufwendig ausgestatteten Felsengrab im Wadi

Gabbanat el-Qurud in der Nähe von Luxor. Jede der drei Frauen trägt den

Titel: "Königsgemahlin" - waren aber wohl alle unbedeutende

Nebenfrauen von Thutmosis III. Es ist auch nicht bekannt, ob diese Frauen

miteinander verwandt waren, da es über ihre Eltern keine Belege gibt. Herbert

Winlock schlug vor, dass die Frauen die Töchter syrischer Herrscher waren und

es wurde vermutet, dass eine dieser Frauen die "Tochter eines

Großen" war, die in den Annalen von Thutmosis III. erwähnt und von ihm

aus Retjenu mitgebracht wurde während seiner Kampagne im Jahre 40.

Ausländische Frauen des Königs

scheinen anders behandelt worden zu sein als Königsfrauen, die aus Ägypten

stammten. Auf jeden Fall werden Menwi, Merti und Menhet nicht im Grab ihres

Gemahls erwähnte, obwohl alle den Titel einer "Königsgemahlin"

trugen. Allerdings scheine alle drei lange vor der Fertigstellung und

Dekoration des Königsgrabes verstorben zu sein. Mindestens eine der Frauen

hatte eine religiöse Position, wie das Gazellenkopfdiadem und das Sistrum

belegen, die im Grab der drei Frauen gefunden wurden (siehe James E. Hoch

2003, Die Namen der ausländischen Frauen in ihrer historischen Zeit / und das

Grab der drei fremden Frauen von Thutmosis III. / Liliquist,Christine 1998.

Eine Übersicht über architektonische Typs, Inhalt und ausländische

Verbindungen).

Obwohl alle drei Frauen aus dem

Ausland stammten, wurden sie in ägyptischer Tradition bestattet. Ihre Mumien

waren mit steinernen Herzamuletten ausgestattet und mit dem Kapitel 30B des

Totenbuches beschriftet. Um ihre Brust und ihren Oberkörper trugen sie alle

drei einen breiten Halskragen mit falkenköpfigen Abschlüssen. Jeder Finger

und jeder Zeh waren mit einer Goldhülse ausgestattet, wie sie auch im Grab

von Tutanchamun gefunden wurden. Alle drei Mumien trugen an ihren Füssen

Sandalen aus Geldblech mit breiten Riemen und Mustern aus Rosetten und Rauten,

welche in die Sohlen eingeritzt waren und sie sollten vermutlich Ledersandalen

imitieren.

Im Grab wurden auch kosmetische

Gegenstände, wie zwei Spiegel mit Griffen in Form eines zusammengesetzten

Hathor-Kopfes und einer Papyrusdolde gefunden. Beide Spiegel haben Griffe aus

Goldfolie über dem (heute zerfallenen) Holz und Spiegel aus Silber. Der

größere Spiegel hat eingelegte Augen, während in den kleineren Details

eingearbeitet waren und er war mit dem Namen von Thutmosis III. beschriftet.

Eine der Frauen besaß anstelle eines Spiegels ein goldenes Sistrum mit einem

Griff mit Hathor-Köpfen und "Querstäben, die klirrten".

Einige der Gegenstände aus

dem Grab waren mit dem Namen Hatschepsut

sowohl als Königsgemahlin als auch als König beschriftet. Auch der Name

Thutmosis III. findet

sich.

|

Goldene Sandalen, Fuß- und Fingerhülsen

- heute im Metropolitan Museum New York -

|

Spiegel mit Handgriff in Form eines Hathor-Emblem

- Metropol. Museum Inv.-Nr. 26.8.97, (1919/1920

- Fletches Fund H. 29,3 x B. (der Scheibe) 14,2 x T. 3cm |

Bild:

At

the Metropol. Mus. of Art, New York, 2017

Bildautor: Mike Peel, Wikipedia 2017

Photograph

by Mike

Peel (www.mikepeel.net).Lizenz:

CC-BY-SA

4.0

Image brightened by M. Pirzer

(CC-BY-SA

4.0 ) |

Bild: Wikipedia, CC0 1.0 (Verzicht auf das Copyright) |

Breiter Halskragen mit Falkenkopfenden

und Halsschmuck

Metropolitan-Museum, New York - Acc.: 26.8.102

Goldblech - H. 19,5cn x B. 32cm x T. 0,12-0,14 mm |

Teil einer Perückenabdeckung als

Kopfbedeckung

- heute im Metropolitanmuseum, New York Nr.: 58.153.2 -

Abmess.: L. vorne 35 cm, Umfang 40,2 cm |

|

Dieser Halskragen mit Falkenkopfenden schmückte die

Brust einer der Mumien der 3 Frauen. |

Diese Perückenabdeckung aus Gold, Karneol, Jaspis, Türkis, farbiger Glasfluss aus

der Grabausstattung der drei Frauen von Thutmosis III. gelangte 1926 ins

Metropolitan Museum. Jede der Rosetten ist zwölfstrahlig. Die hier

gezeigte Rekonstruktion des Metropolitan Museums (aus Originalteilen)

setzt sich aus ungefähr 850 eingelegten Teilen zusammen. Sie sind so

aufgezogen, dass sie eine flexible goldene Kapuze bilden.

Ursprünglich waren die Rosetten mit künstlichen blauen und grünen

Steinen eingelegt, die durch die Feuchtigkeit zu einem weißen Paste

zerfallen sind. Das ursprüngliche Gewicht des Kopfputzes mit Einlagen muss

um die 2kg betragen haben.

Eine

solche Zusammenstellung wurde erstmals 1937 von Herberte E. Winlock

vorgeschlagen und später modifiziert. Nach heutigem Kenntnisstand (lt.

Online-Katalog des Metropolitan-Museums) sind die Verbindungen der

Rosetten mit der Goldscheibe 26.8.117bb und die Verwendung von

Rosettensträngen als Perückenabdeckung aber unsicher. |

| Bild: Wikipedia, Metropolitan Museum CC0

1.0 - public domain |

Bild: Wikipedia - CC0 1.0 - public

domain |

Menhet, Menwi und Merti wurden

im Wadi Gabbanat el-Qurud begraben, das in der frühen 18. Dynastie als

Begräbnisstätte für die königlichen Frrauen und Kinder diente. Ihr Grab

befindet sich in der Nähe des Klippengrabes, das für Hatschepsut bestimmt

war. Ihre Todesursache ist unbekannt - das Wasser, welches im Laufe der

Jahrtausende in das Grab eingedrungen war, hat ihre Särge und Mumien

vollständig zerstört. Herbert Winlock schlug vor, dass die drei Frauen wegen

der unzugänglichen Lage des Grabes evtl. gemeinsam bei einer einzigen

Beerdigung bestattet wurden - was evtl. darauf hindeutet, dass sie alle drei