Biografie Thutmosis III. |

Bauten im ganzen Land |

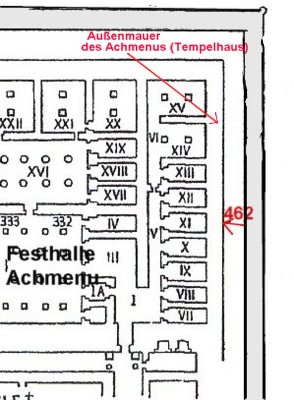

Achmenu im Karnaktempel |

Quellen und Literatur-Angaben am Ende dieser Seite

-nummerierte Verweise im Text

PM = Porter Moss, Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic Text,

Reliefs and paintings 1927-1952

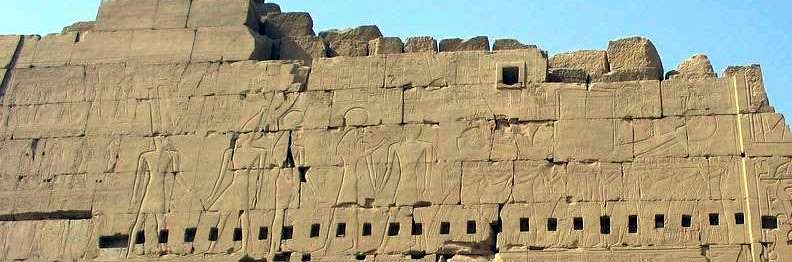

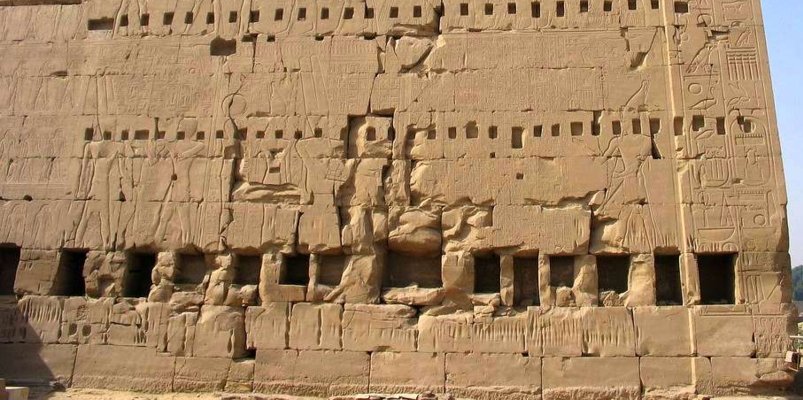

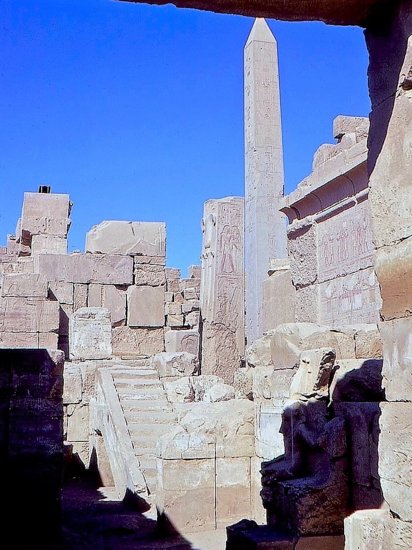

Bilder oben: beide Peter Alscher (2009)

Die Könige der 18. Dynastie des

Neuen Reiches fühlten sich besonders verbunden mit dem Reichsgott Amun-Re.

Dementsprechend wurde der Tempelbezirk des Amun unter Thutmosis III.

maßgeblich erweitert und restauriert.

Im Verlauf der Doppelherrschaft Hatschepsut – Thutmosis III. fanden im Tempelbezirk des Gottes

Amun–Re zu Karnak bedeutende Veränderungen statt. Jedoch erst nach Antritt

seiner Alleinherrschaft begann Thutmosis

III. mit einem gewaltigen Bauprogramm innerhalb des Tempelbezirks von

Karnak. Nach seiner Rückkehr von

seinem ersten siegreichen Feldzug in seinem 23 Jahr wurden Großprojekte in

Angriff genommen.

Zur Zeit seines ersten

Regierungsjubiläums im Jahr 30 waren die meisten Bauprojekte im wesentlichem

abgeschlossen. Eine zweite Bauperiode fällt in die vierziger Jahre seiner

Herrschaft.

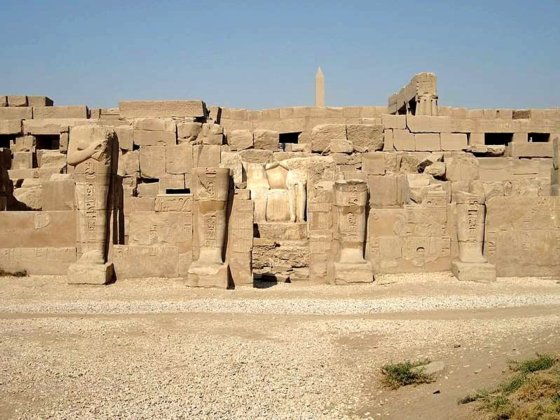

| Hof zwischen 3. und 4. Pylon |

Unter Thutmosis III. wurden in

dem Hof zwischen dem III. und IV. Pylon des von Thutmosis II. errichteten

Festhof - zwischen den dort bereits stehenden Obeliskenpaar seines Großvaters

Thutmosis I. un der u sehen. Von den Obelisken selbst ist heute nur noch die

Basis des Rechten erhalten, sowie ihre beiden Pyramidions und Bruchstücke

eines Schaftes. Die Basen dieses Obeliskenpaares befanden sich mit ihren

Westseiten direkt an den Pylontürmen des von Amenophis III. neu errichteten

III. Pylon.

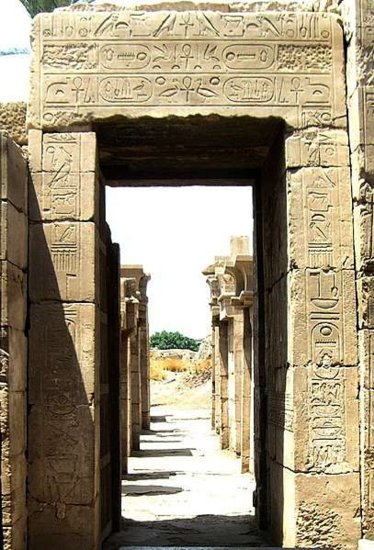

Tritt man durch das Tor des III.

Pylons, befindet man sich in einem schmalen, rechteckigen offenen Hof, der

seinerseits durch den IV. Pylon von Thutmosis I. (dem Großvater von Thutmosis

III.) abgeschlossen wird. In diesem Hof standen später zur Zeit von Amenophis

III. vier massive Obelisken - je zwei von Thutmosis I. und von Thutmosis III.

|

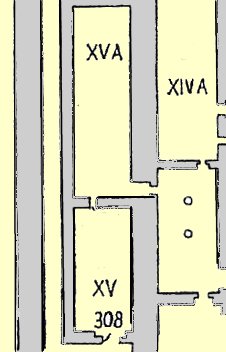

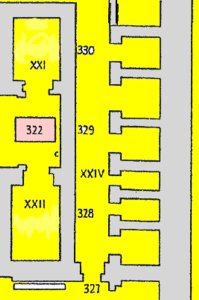

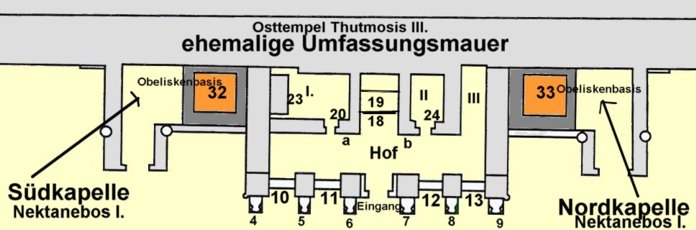

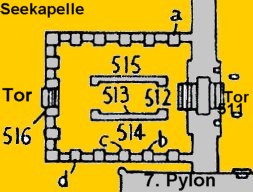

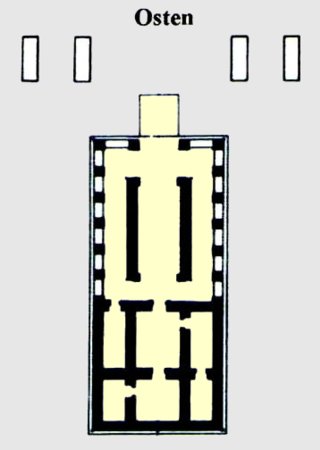

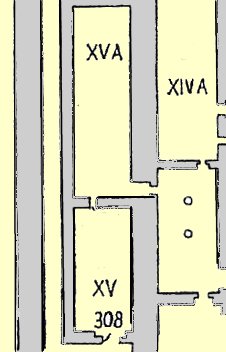

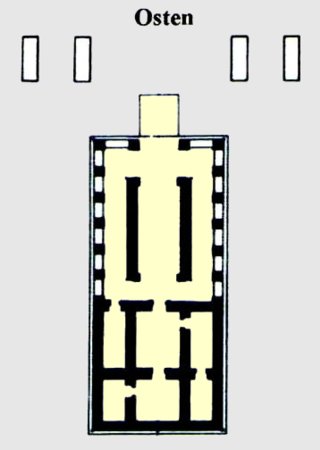

Lage der 4 Obelisken im kleinen offenen Hof

hinter dem III. Pylon |

| Durch den unter Amenophis III. errichteten III.

Pylon erreicht man einen kleinen schmalen rechteckigen Hof, in dem 4

Obelisken standen, die heute allerdings bis auf den rechten Obelisken

(D) von Thutmosis I. (Großvater von Thutmosis III.) alle zerstört

sind. Nur noch die Bruchstücke der Granitsockel von (A) und (B)

(Thutmosis III.) sind heute in situ an der Rückseite des III. Pylons

zu sehen.

Von dem heute zerstörten Obelisken (C) des Thutmosis I. vor dem

IV. Pylon (links auf dem Plan) findet man heute nur noch den Sockel

und in dessen Nähe einige Bruchstücke. |

|

Zeichnung nach Porter & Moss - bearb. von

Nefershapiland

- alle Rechte vorbehalten - |

|

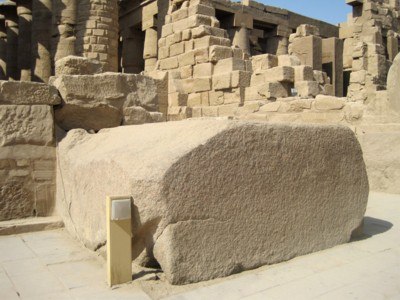

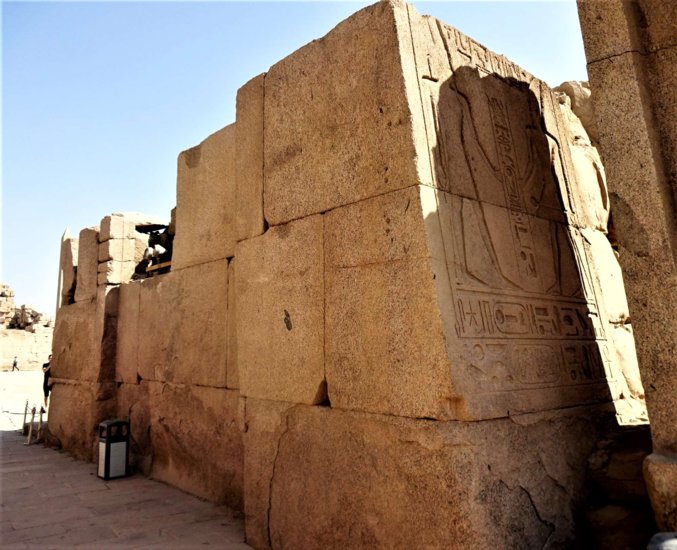

Granitsockel des (südlichen) zerstörten

Obelisken

von Thutmosis III. |

Granitsockel des (nördlichen) zerstörten

Obelisken

von Thutmosis III. |

|

beide Bilder: mit frdl. Dank Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

|

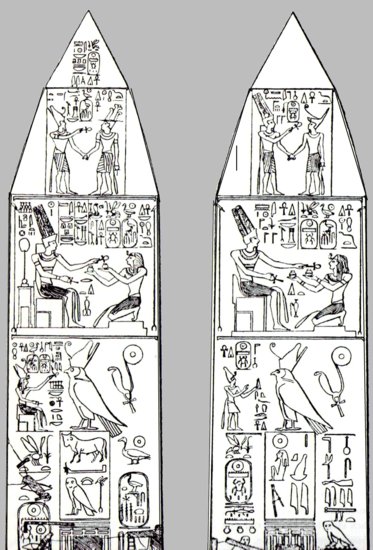

Das Pyramidion von Obelisk

A zeigt den König kniend, Wein vor Amun–Re opfernd,

und wie er von diesem Leben erhält. Das Bruchstück lag 2010 vor dem

II. Pylon. Wo die die Fragmente heute (März 2023) befindent ist uns

nicht bekannt. |

|

Bild: Mr.

Snooks, Wikipedia 2010

Lizenz: CC

BY-SA 2.0 |

| Neubau des zentralen Barkensanktuars |

Der Bezirk zwischen

dem heutigen IV. Pylon und dem Achmenu von Thutmosis III. wurde im antiken

Ägypten der Pharaonenzeit als "Ipet-Sut" (Ort der Erwählung)

bezeichnet. Thutmosis III. ließ den Portikus (Säulengang), den sein

Großvater Thutmosis I. um das Zentralheiligtum des Mittleren Reiches angelegt

hatte, entfernen und dafür viele kleine, eng aneinander liegende Kapellen

ersetzen, in denen Statuen verstorbener Herrscher verehrt wurden (1).

Unter der Regierung

von Thutmosis III. wurde das erst wenige Jahre zuvor Hatschepsut erbaute

Barkensanktuar um den V. Pylon herum durch ein neues Gebäude aus schwarzem

Granit ersetzt, das durch einen weiteren kleinen Torbau unterteilt und einem

kleinen Vorbau erweitert wurde. Die beiden kleinen "golden glänzenden

Obelisken" von Thutmosis III. (siehe Thomas Kühn, Zu Ehren Amuns - die

Bauprojekte Thutmosis III. in Karnak / Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S.

33f) dürften in dem kleinen Hof vor diesem Anbau gestanden haben, die dann

bei der Eroberung Thebens durch die Assyrer im 7.Jahrhundert v. Chr. erbeutet

wurden. Thutmosis III. errichtete dann an der westlichen Außenwand des

südlichen Teils des Zentralgebäudes eine Scheintür, von deren einstiger

Ausstattung mit Gold und kostbarem Lapislazuli eine Widmungsinschrift

berichtet. Von besonderem Interesse bezüglich seiner Inschriften ist der sog.

"Annalensaal", der sich an den Wänden des Hofes vor dem

Barkensanktuar und an der nördlichen Umfassungsmauer erstreckt. Die hier im

40. Regierungsjahr eingravierten Texte geben einen anschaulichen Bericht über

die militärischen Aktionen Thutmosis III. (1).

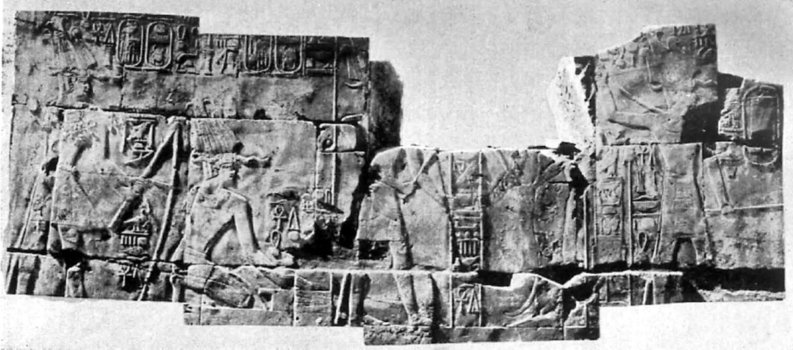

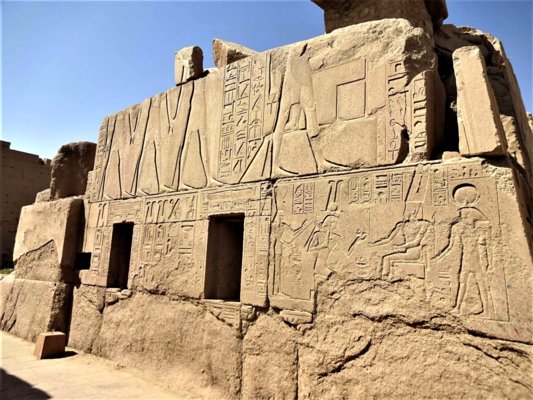

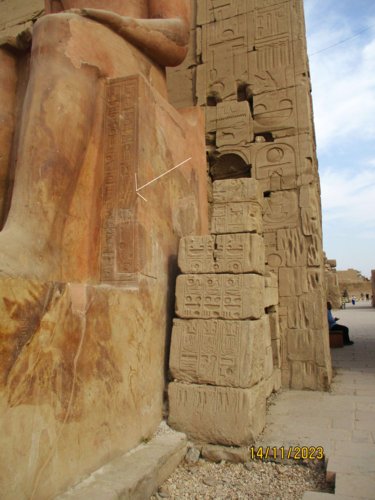

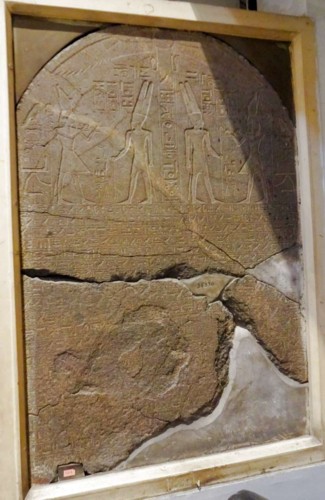

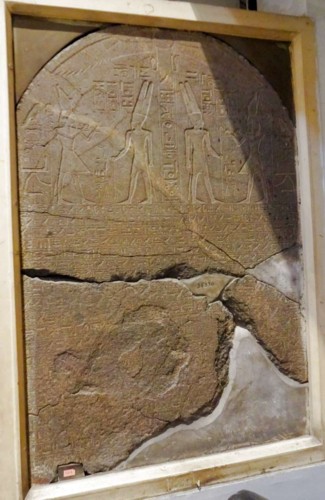

Evtl. Fragmente des

Barkensanktuars

von Thutmosis III um den V. Pylon herum

Evtl. Fragmente des heute nicht mehr

vorhandenen Barkenschreins von Thutmosis III. (an dessen Position sich heute

die Barkenkapelle von Philipp Arrhidaeus befindet) wurden lt. Barguet, P.

(Temple d'Amon-Re a Karnak, Cairo 1962) und Porter & Moss an drei

verschiedenen Stellen (wobei die meisten Blöcke aber "verbaut" im

3. Pylon gefunden wurden. Hier werden von uns 4 verschiedene Blöcke

vorgestellt:

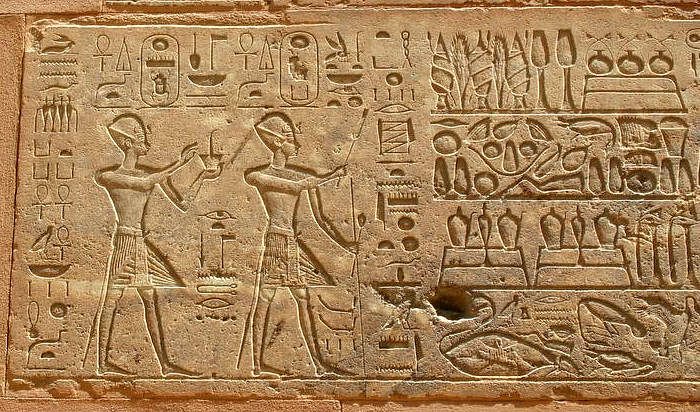

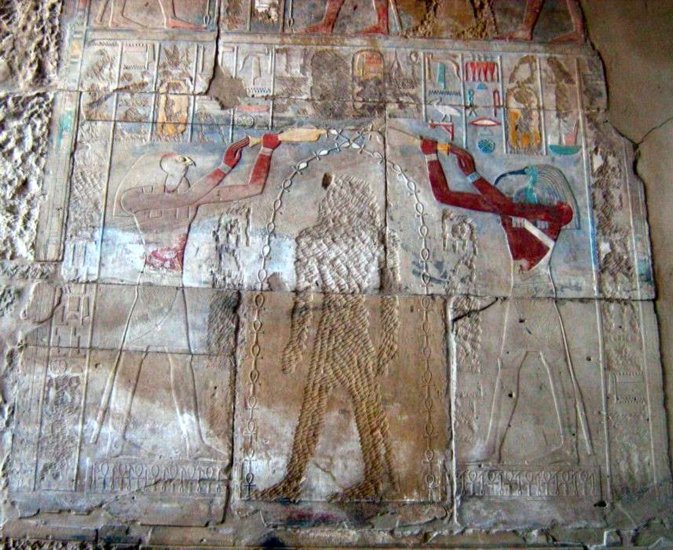

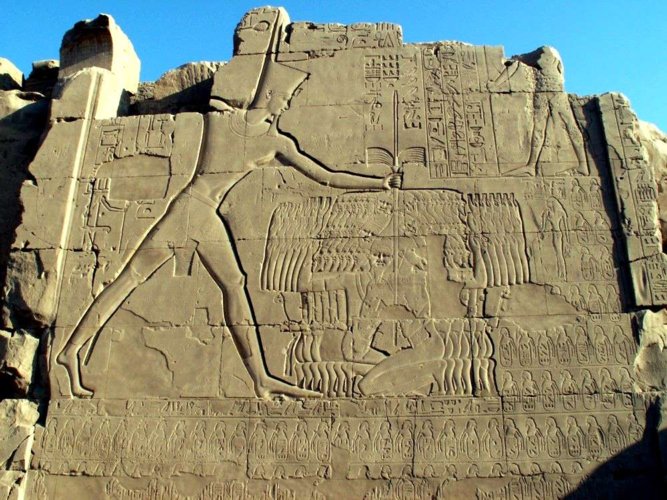

-

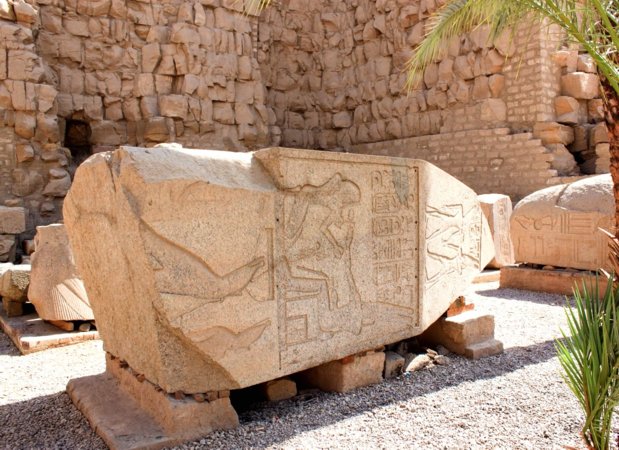

Fragment aus

Rosengranit: aufgestellt hinter dem Barkensanktuar von Ph. Arrhidaeus auf

der nördlichen Seite der Mauer zum Mittleren-Reich Hof

(PM² II 98 [285] ) (?)Der Block zeigt in den seinen Resten 2 Register

übereinander:

oben: Thutmosis mit der oberägyptischen Krone, der vor der

Barke des Amun, die von Priestern getragen wird, weihräuchert.

unten: Thutmosis beim Kultlauf vor dem ithypalischen Amun-Kamutef,

König der Götter, Herr des Himmels. Die Laufszene zeigt ein paar

Besonderheiten, denn

a) sie zeigt Thutmosis III. sowohl beim Vasenlauf als auch mit einem Ruder

in der Hand beim Ruderlauf - hier werden also zwei rituelle Kultläufe in

einer Szene dargestellt. Die Beischrift dieser

Darstellung (JTjt Hpt xnp qbHw n jt =

"Ergreifen des Hepet-Gerätes und das Darbringen der

kühlen Wasserspende für den Vater.

b) lt. Decker & Herb, Bildatlas, 1994, S. 52 fehlen der Szene die

typischen Laufmale - vermutlich wurden diese aus Platzgründen nicht

dargestellt.

Lt.

Decker könnte es sich bei diesem Stück um einen Teil des zerstörten

Allerheiligsten/Sanktuar des Barkenschreins von Thutmosis III. handeln.

|

|

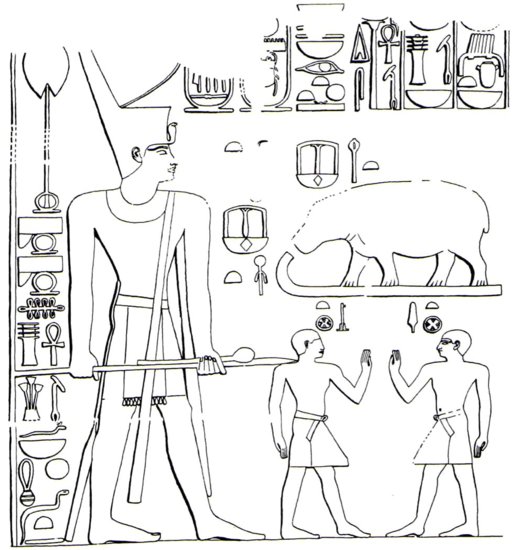

Block aus Rosengranit mit

Kultlauf

(PM² II 98 [285] )

Das Bild zeigt einen Block aus Rosengranit, der aus

dem 2. Pylon stammt und sich heute auf die nur mehr eine Steinlage hohe

Rückwand des nördlichen Teils des Palastes der Maat gesetzt wurde. Der

Block gehört zu dem heute zerstörten Barkensanktuar von Thutmosis III.

und zeigt in zwei Register (nur noch teilweise erhalten):

-

oben: Thutmosis III., der vor einer Barke -

getragen von den Priestern auf ihren Schultern - weihräuchert.

-

unten: Thutmosis III. beim Kultlauf vor dem ithypalischen

Amun-Re mit einer Vase und einem Ruder.

Bild: mit frdl. Dank Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

*

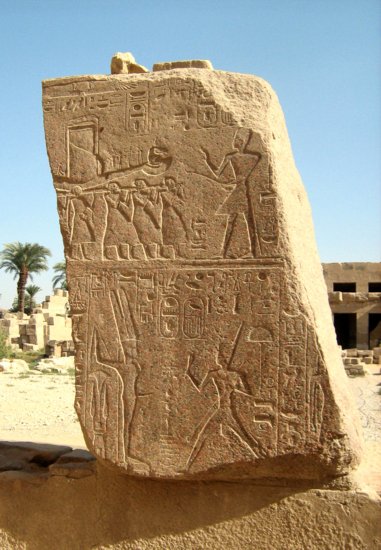

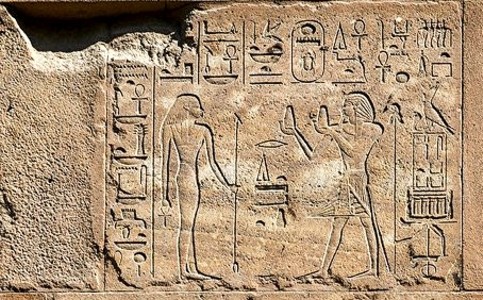

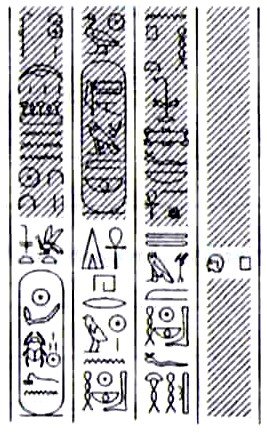

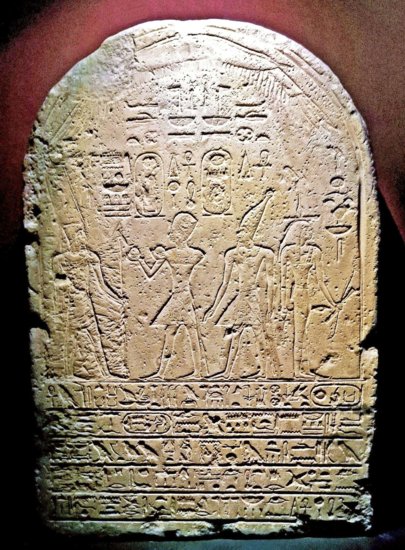

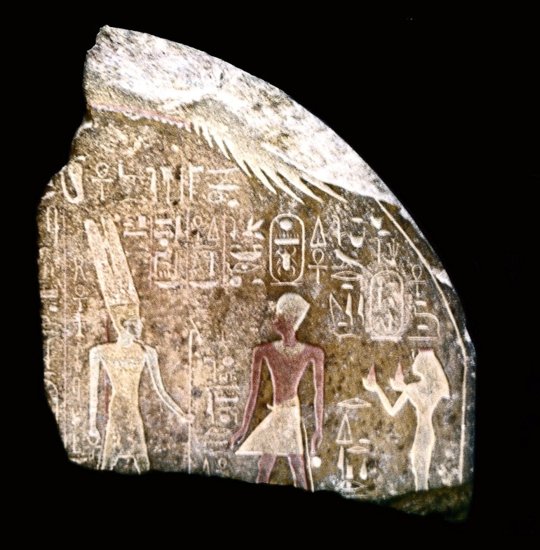

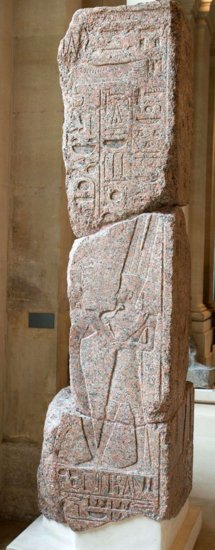

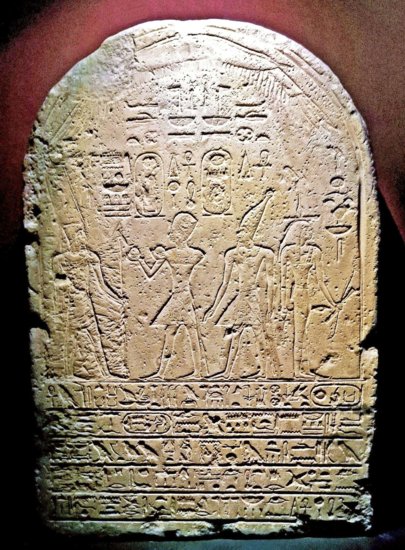

2. Auch

bei diesem Fragment aus Rosengranit (heute im Louvre/Paris) bei dem es sich um

einen Torpfosten (oder Pfeiler oder eine andere Bauspolie?) handelt, besteht

die Möglichkeit, dass es sich möglicherweise um ein Stück aus dem heute

zerstörten Barkensanktuar König Thutmosis III. im zentralen Amun-Re-Tempel

handelt.

Zu

erkennen ist, dass mit Sicherheit zwei Seiten des Objekts dekoriert waren. Auf

der im Bild gezeigten Seite befindet sich oben eine Schriftzeile - darunter

wohl ein schwebender Geier oder Falke. Darauf folgen mindestens drei

Textkolumnen (wenn nicht mehr), die auch einen Thronnamen beinhalten, bei dem

es sich wahrscheinlich um den von Thutmosis III. oder evtl. (aber wohl eher

unwahrscheinlich) um den von Thutmosis IV. handelt.

|

|

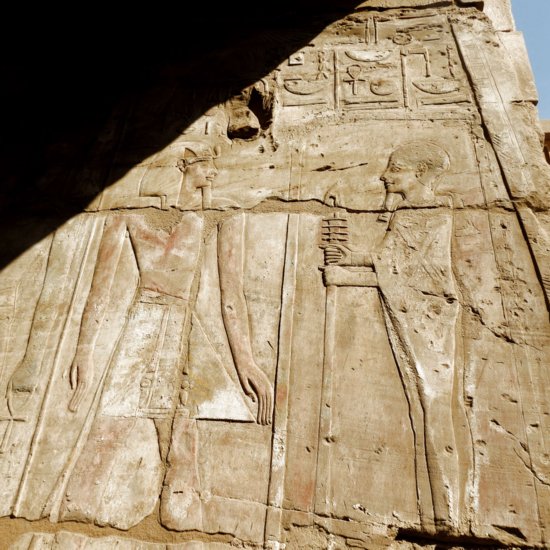

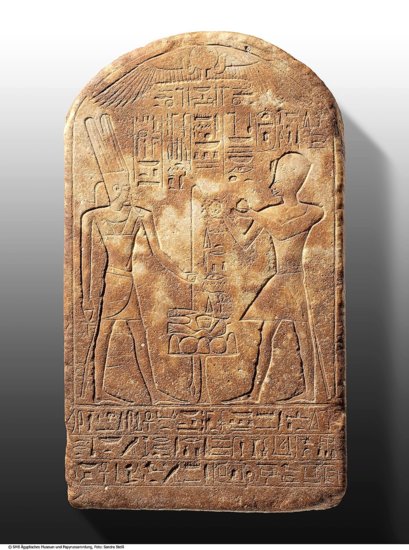

Torpfosten oder Pfeiler

vom Barkenschrein Thutmosis III.

- heute im Louvre, Paris -

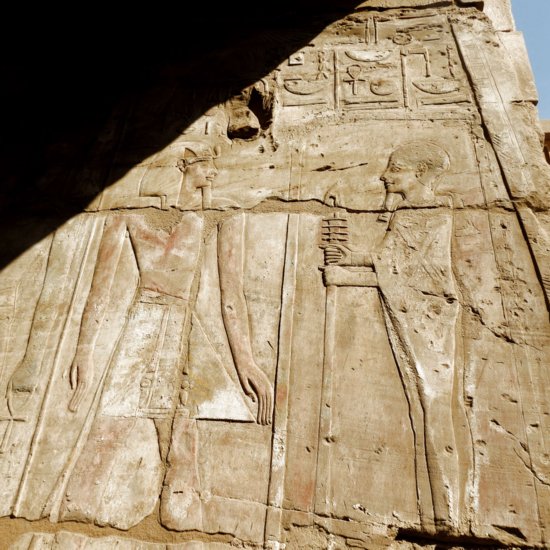

Dargestellt ist der

König (links) vor Amun-Re (rechts). Der Gott hat seinen rechten Arm um

die Schulter des Königs gelegt, mit der anderen hält er den Ellenbogen

des Königs. Dieser trägt die Krone von Unterägypten. Unter der

Darstellung folgten noch mindestens drei weitere Textzeilen.

Bild: Courtesy to

Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

*

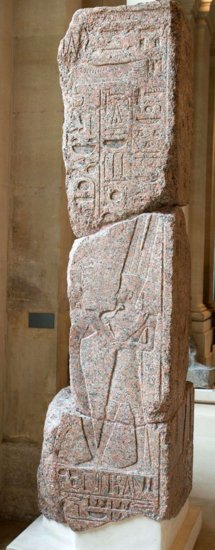

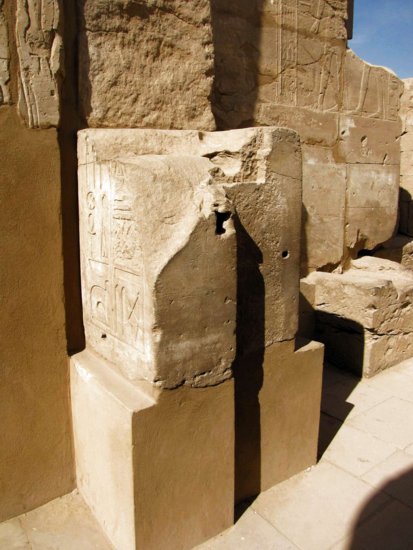

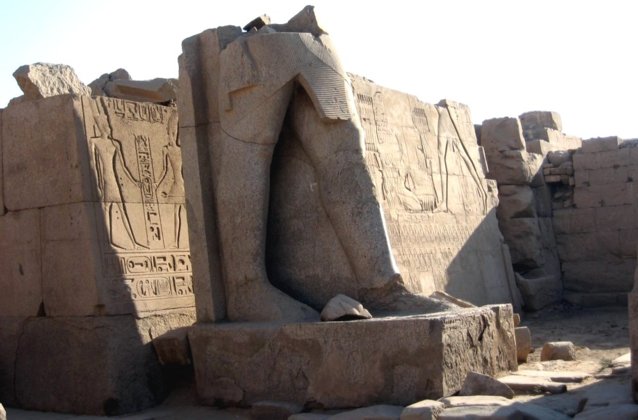

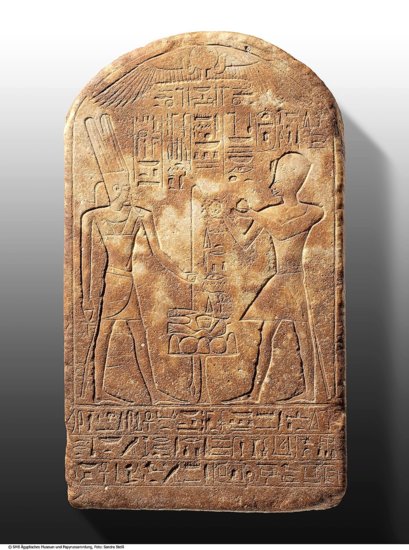

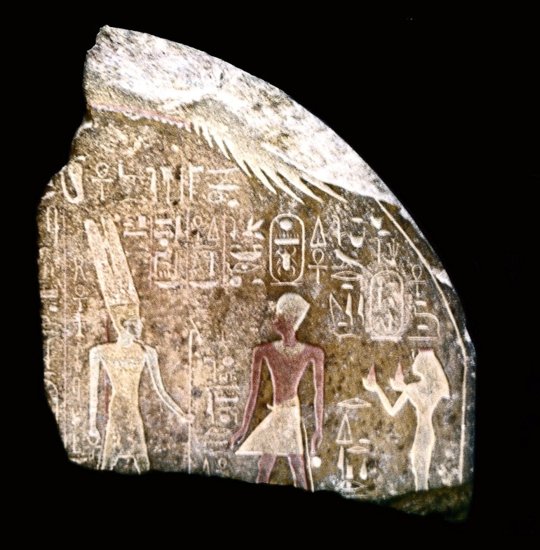

3. Dieses aus

Granit bestehende Bauteil war einst ein Teil des Barkensanktuars von König

Thutmosis III. Gefunden wurde es verbaut im 2. Pylon und steht heute rechts

von dem unten im Bild gezeigten Block PM 275 - hinter dem Barkenschrein des

Phillip Arrhidaeus auf der Mauer zum Mittleren Reich Hof.

|

|

Fragment aus Granit

- PM² II 95 (286) -

Die Darstellung zeigt den Rest

einer Opferszene von Thutmosis III. (zerstört) vor Amun-Re. Der Gott hält

den König an seiner Hand, die andere Hand ist zum Gruß erhoben. Unterhalb

der Darstellung befindet sich eine Opferliste.

Bild: mit frdl. Dank Elvira

Kronlob

- alle Rechte vorbehalten -

beschnitten von Nefershapiland

|

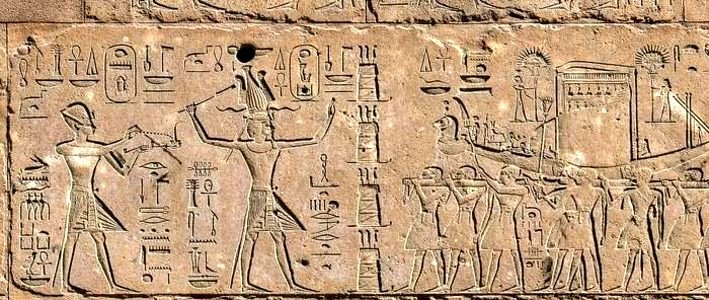

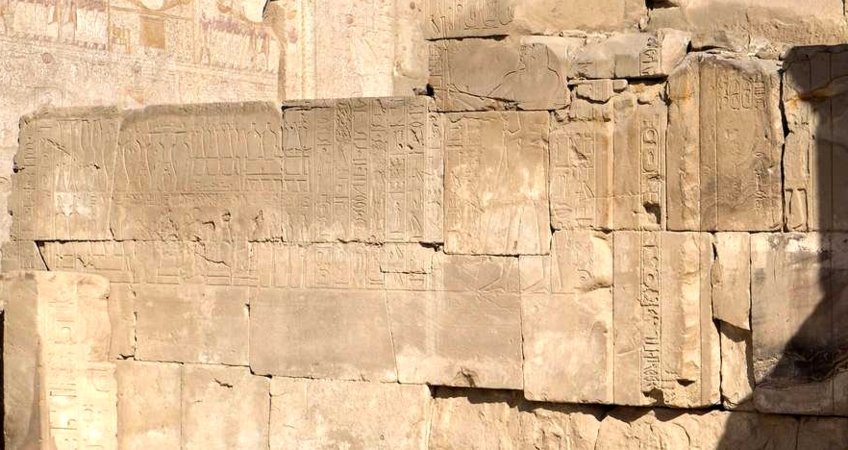

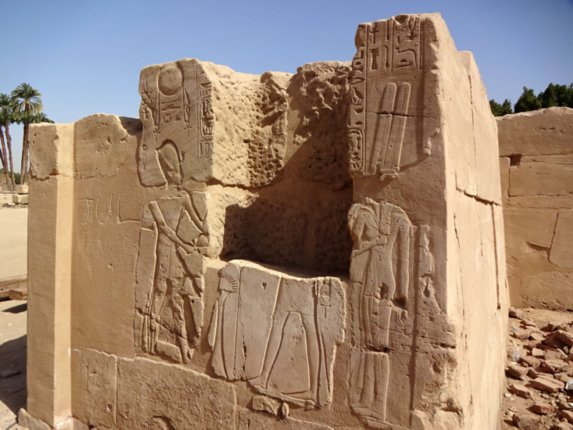

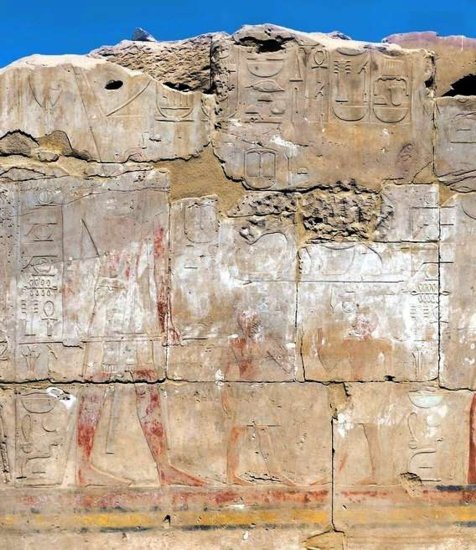

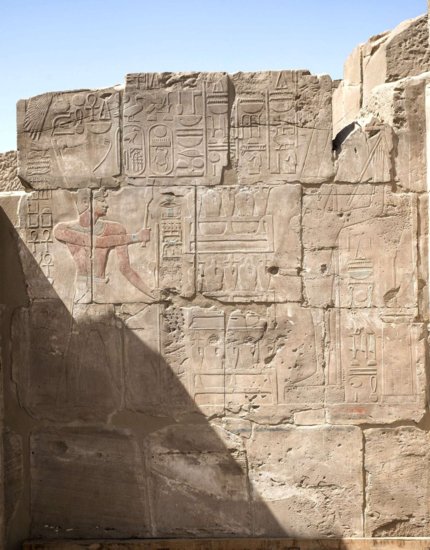

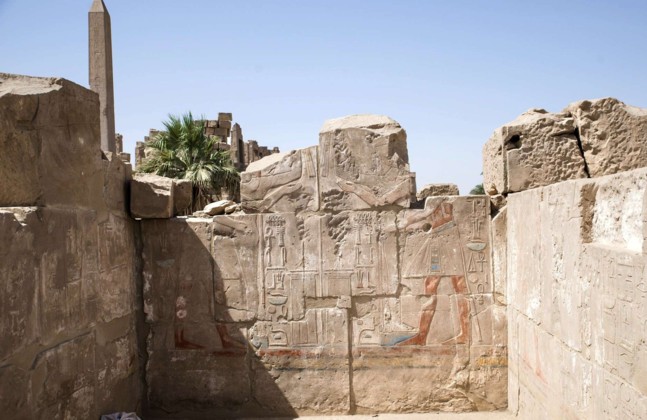

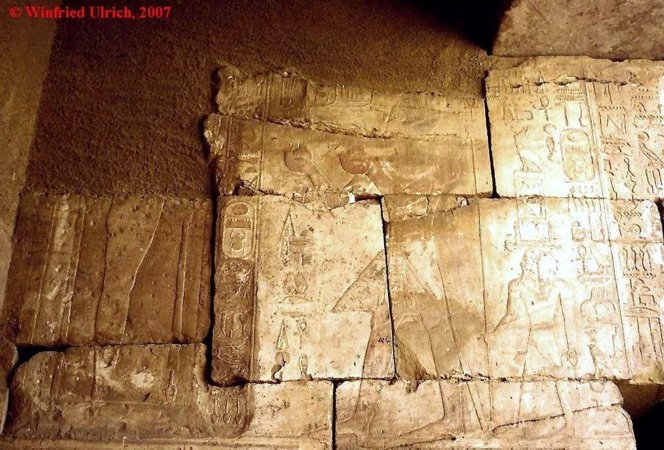

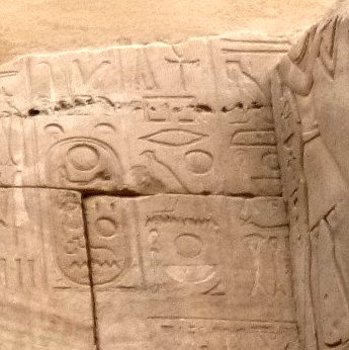

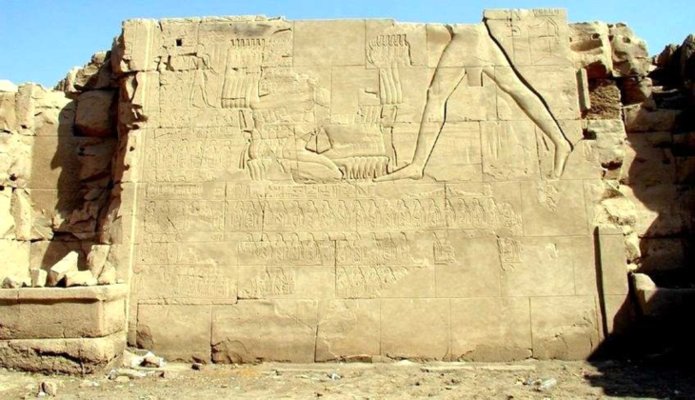

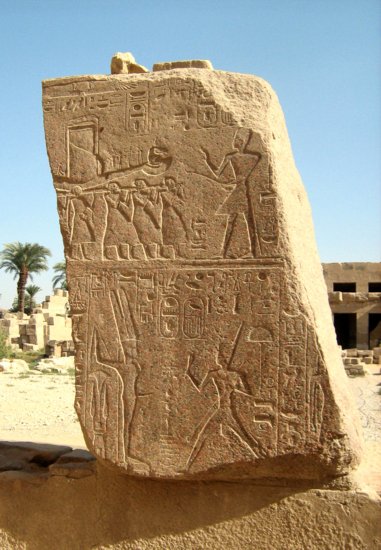

4. An der Rückwand des südlichen Hofes

VII im Karnak-Tempel (Ostwand) befindet sich ein großer, vorgebauter

Block mit Resten von zwei Szenen, der ebenfalls ein Fragment des heute

zerstörten Barkensanktuars von Thutmosis III. ist.

|

|

Fragment vom Barkenschrein

Thutmosis III.

- heute im südlichen Teil der inneren Ostwand

des thutmosidischen Südhofes (PM² II 95 [275] ) -

Zu sehen sind Reste von 2 Szenen:

rechts eine Opferszene von Thutmosis III. vor dem ithyphallischen

Amun-Kamutef - links davon, Reste eines Vasenlaufes. Das Fragment wird

oben durch einen Fries abgeschlossen.

Bild: mit frdl. Dank

Saamunra

- alle Rechte vorbehalten - |

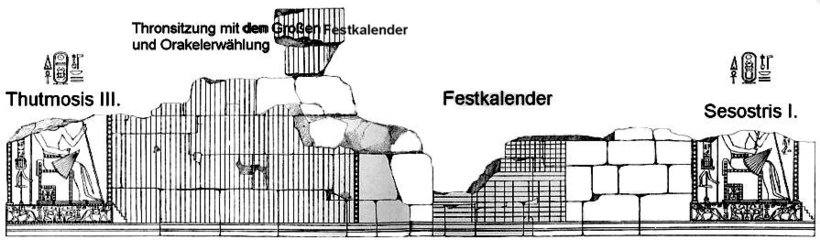

Barkenkapelle "das Göttliche

Monument"

- die sog. "Familienkapelle" - im Open

Air Museum |

Zahlreiche Bruchstücke, die aus der Zeit von

Thutmosis II., Hatschepsut und Thutmosis III. stammen, wurden bei den

zahlreichen Ausgrabungen ans Tageslicht geholt. Gabolde hat 2005 viele dieser

Fundstücke untersucht und daraus die Existenz von 4 aus Kalkstein errichteten

Bauwerken im Karnaktempel abgeleitet. Dieses waren lt. Gabolde das "Ntrj-mnw"

(das Göttliche Monument), eine weitere

kleine "Nischenkapelle", welche dem Kult mehrerer Mitglieder der

königlichen Familie gewidmet war, eine "Barken-Kapelle (?)" und

eine nur bruchstückhaft erhaltenen Kultkapelle. Alle diese Bauten

entstanden in dem Zeitraum der Wandlung von Hatschepsut zur Regentin für

Thutmosis III. - einer Zeit, die bislang nur sehr wenig durch Monumente und

Belege dokumentiert ist.

Das

"Göttliche Monument ist lt. Larché (2007) in drei Texten belegt:

-

auf

einer Statue des Hapuseneb, das in die Zeit von Thutmosis II. datiert wird

- heute Louvre A 134;

-

auf

der "Roten Kapelle" (Westtor) - aus der Zeit der Koregentschaft

von Hatschepsut und Thutmosis III;

-

und

in den Texten von Thutmosis III. "Texte de la Jeunesse" - wo das

Bauwerk als "Sanktuar [namens] Göttliches Monument aus schönem

weißen Sandstein beschrieben wird (2).

Bislang

wurden 204 Kalksteinblöcke (Larché 2007) von dieser Kapelle wiedergefunden.

Seit 2008 ist in der südwestlichen Ecke am Eingang des Open-Air-Museums von

Karnak durch das CFEETK ein Wiederaufbau der Kapelle versucht worden, der vier

Jahre andauerte und im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben wurde.

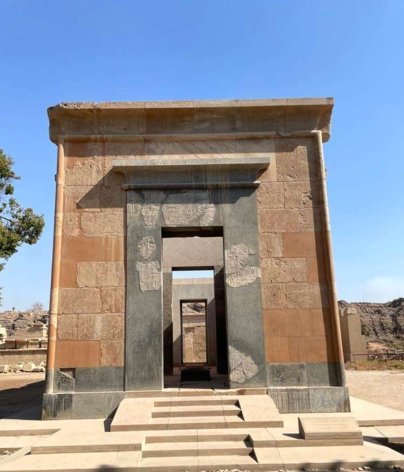

Die etwa

12 m breite und 5,39 m hohe Kapelle diente wohl als Barkenkapelle und war

ausschließlich dem Gott Amun-Re geweiht. Die Kapelle stammt

aus der frühen Regentschaft der Königin Hatschepsut für ihren Stiefsohn

Thutmosis III. und besteht aus einem offenen Hof und zwei inneren Räumen. Auf

der linken Seite befindet sich ein Durchgang mit zwei Kammern. Daneben

befinden sich auf der Vorderseite die Türen zu den beiden Räumen. Von der

Rückseite aus gelangte man zu einer Querhalle, die wohl zu drei nebeneinander

liegenden Räumen führte. Die Darstellungen zeigen Thutmosis II.,

Hatschepsut, Thutmosis III. und die älteste Tochter der Hatschepsut und ihres

Ehemannes König Thutmosis II., Neferu-Re. Hatschepsut und Thutmosis II. sind

auch zusammen zu sehen, manchmal in Begleitung ihrer Tochter, die selbst

niemals alleine dargestellt ist. Die gemeinsame Darstellung von Hatschepsut

und Thutmosis III. ist eher selten. Dabei stehen sie jedoch jeweils allein vor

dem Gott Amun-Re.

Der

ursprüngliche Standort des Gebäudes ist bislang unbekannt - jedoch könnte

es anhand der Fundlage der Blöcke in der Südachse des Tempelkomplexes

gestanden haben.

Auf

zahlreichen Reliefdarstellungen auf den Tempelwänden sind deutliche Spuren

nachträglicher Änderungen an Namen und Titulaturen der Personen zu erkennen,

wobei die Figuren selber weitestgehend unangetastet blieben. An mehreren

Stellen wurde der Name von Thutmosis III. durch den von Thutmosis II. (Quelle:

Gabolde 2005) oder Hatschepsut ersetzt. Auf einem einzigen Block (verbaut

gefunden im Ach-menu) wurde der Name Hatschepsut in Maat-ka-Re

geändert.

Die

Abfolge der Änderungen lässt vermuten, dass der Bau dieses Gebäude in den

ersten Jahren nach dem Tod von Thutmosis II. erfolgte, wobei aber das

Motiv für die Änderungen nur zu vermuten ist (wahrscheinlich politische

Gründe hatte).

|

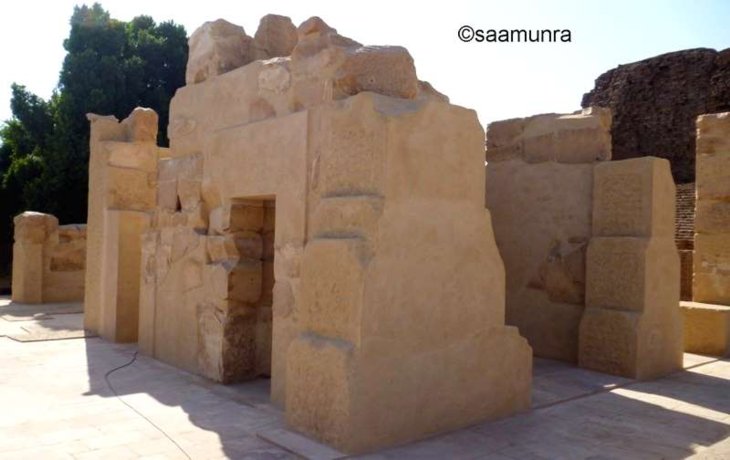

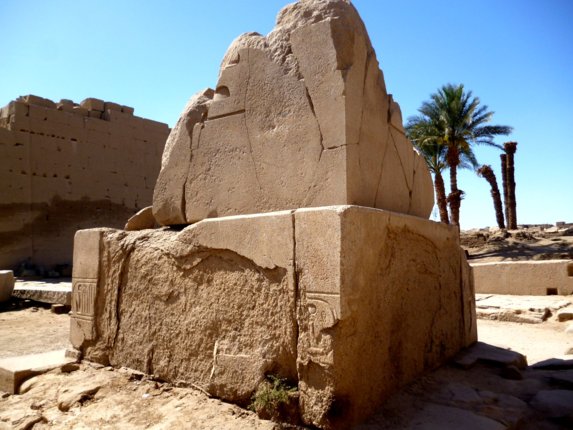

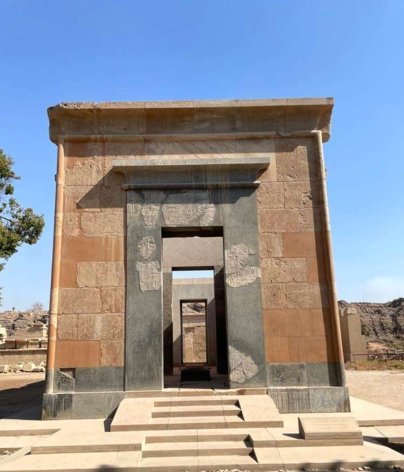

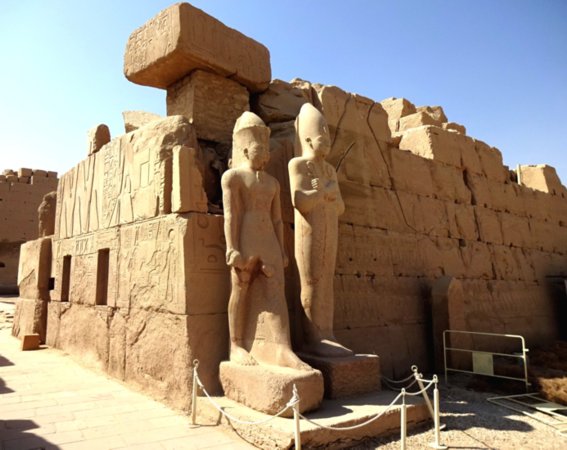

Die noch im Aufbau befindliche Barkenkapelle

Thutmosis II. -

Hatschepsut und Thutmosis III.

im Jahre 2011 |

|

Bild: mit frdl. Dank Saamunra (2011)

- alle Rechte vorbehalten - |

|

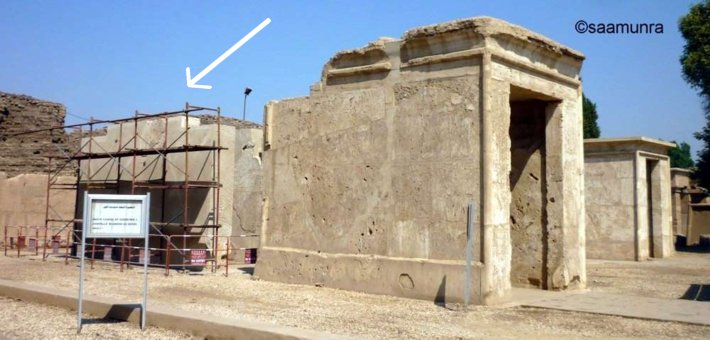

Die Barkenkapelle "Netjery-menu" (sog.

Familienkapelle) im Jahre 2012

- Blick von Nordost - |

|

Bild: mit frdl. Dank Saamunra (2012)

- alle Rechte vorbehalten - |

|

|

Barkenkapelle "Netjery-menu"

Blick von Nordost

Bislang

wurden 204 Kalksteinblöcke (Larché 2007) von dieser Kapelle wiedergefunden.

Seit 2008 ist in der südwestlichen Ecke am Eingang des Open-Air-Museums von

Karnak durch das CFEETK ein Wiederaufbau der Kapelle versucht worden, der vier

Jahre andauerte und im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben wurde.

Bild: Elvira Kronlob 2019

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Die Barkenkapelle "Netjery-menu" -

geweiht für Amun-Re

von der Frontseite aus gesehen - B. 12 m x H. 5,39 m

- Blick von Südost - |

|

Bild: mit frdl. Dank Saamunra (2012)

- alle Rechte vorbehalten - |

Alabasterkapelle von Thutmosis III.

- heute im Open-Air-Museum von Karnak - |

Thutmosis III. ließ

im Festhof seines Vaters Thutmosis II. (im Hof vor dem IV. Pylon) eine

Alabasterkapelle mit Nord-Süd-Ausrichtung erbauen. Später ließ König

Thutmosis IV. in der Flucht davor - wo heute der Südflügel des III. Pylons

(der von Amenophis III. erbaut wurde) steht - eine weitere Alabasterkapelle

errichten, die als Barkenschrein diente und unter Echnaton in der Amarna-Zeit

wieder abgebrochen wurde.. Die Kapelle von Thutmosis IV. wurde rekonstruiert

und im Open-Air-Museum in Karnak zwischen 1995 und 1997 wieder errichtet.

Die Bruchstücke der von

Thutmosis III. erbauten Kapelle, die ebenfalls einst im Festhof von Thutmosis

II. gestanden hatte, fand man ebenfalls als Füllmaterial verbaut im III. Pylon

des Amun-Tempels. Man konnte einen großen Teil der Fragmente der

Stationskapelle von Thutmosis III. zuordnen und sie wurde zwischen 2008 und

2016 rekonstruiert und im Open-Air-Museum in ihrer ursprünglichen

Konstellation hinter der Kapelle von Thutmosis IV. wieder aufgebaut.

|

Stationskapellen von Thutmosis IV. (vorne im

Bild) und Thutmosis III. (siehe Pfeil)

- damals noch im Aufbau -

- rekonstruiert und neu aufgebaut im Open-Air-Museum von 2008-2016 -

|

|

Bild: mit freundl. Dank Saamunra (2010)

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Alabaster-Barkenstation von Thutmosis III.-

Ansicht von hinten

- noch im Aufbau begriffen von 2008-2016 -

davor die Kapelle von Thutmosis IV. |

|

Bild mit freundl. Dank Saamunra (2012)

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Relieffragmente der Alabasterkapelle von

Thutmosis III.

- heute im Open-Air-Museum -

Zwei Fragmente

der Barkenkapelle. Der König

opfert vor Amun und Min–Amun / die Figur von Min–Amun wurde unter

Echnaton ausgelöscht. Im

Hintergrund auf dem rechten Bild ist die Alabasterkapelle von Amenophis

I. zu sehen

|

|

beide Bilder: mit frdl. Dank Elvira Kronlob 2008 |

Die sog. "Rote

Kapelle" (auch franz. "Chapelle Rouge") war ein Barkenschrein

für den Gott Amun-Re im Tempel von Karnak. Heute befindet sich das Gebäude

im Open Air Museum (OAM) des Karnaktempels. Man erreicht das Gelände, indem

man den Großen Festhof (hinter dem I. Pylon) mit der Taharqa-Säule zwischen

dem I. und II. Pylon nach links gehend verlässt und den Weg in Richtung der

Toiletten folgt. Im OAM befinden sich mehrere Kapellen: die Alabaster-Kapelle

von Thutmosis III., die Barkenkapelle "Netjery-menu" -

geweiht für Amun-Re, die sog. "Weiße Kapelle von Sesostris I.,

den Alabaster-Schrein von Thutmosis I. und den Kiosk von Thutmosis IV und auch

die Rote Kapelle.

|

|

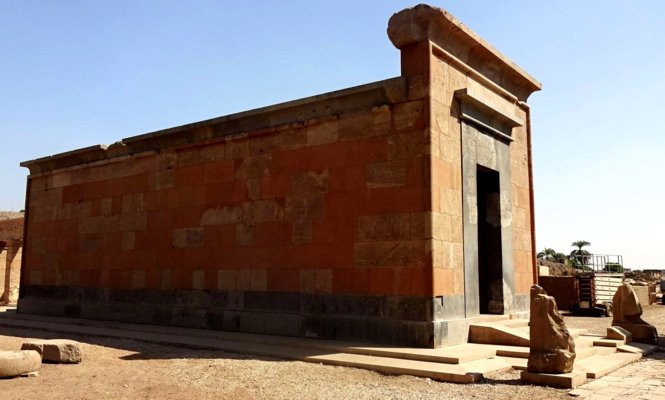

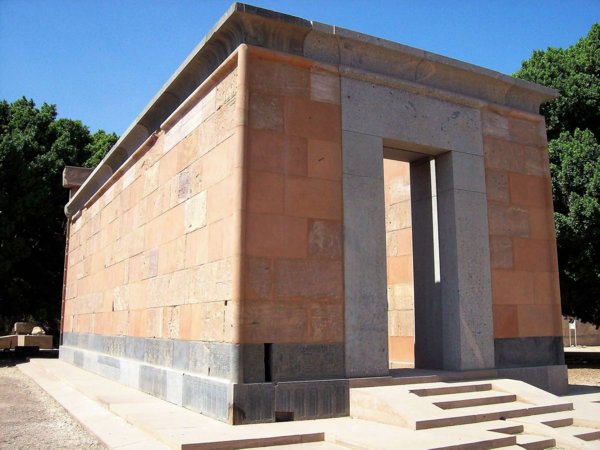

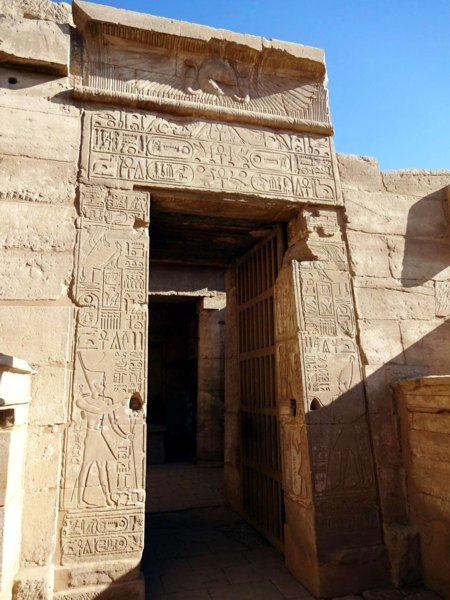

Die Rote Kapelle im OAM von

Karnak

- Eingang (Westseite) - ca. 7,70 hoch

-

Hierbei handelt es sich um ein

Barkensanktuar, das ursprünglich von Hatschepsut einige Jahre vor ihrem

Tod aus Quarzit- und Dioritblöcken erbaut und teilweise dekoriert

wurde. Die Dekoration wurde nach ihrem Tod von Thutmosis III.

fortgesetzt und verändert - vermutlich, weil er sie für sich selbst

nutzen wollte. In späteren Jahren lie0 Thutmosis III. sie aber

abreißen, wobei er einige Blöcke in dem von ihm am gleichen Platz für

seine eigene Kapelle wieder verwendete. Die restlichen Blöcke wurden

für eine weitere Verwendung gelagert.

Bei der Roten Kapelle handelt es sich

um ein Barkensanktuar zu Ehren des Gottes Amun-Re bzw. zu dessen

ithyphallischen Erscheinungsform Amun-Re-Min.

In moderner Zeit fand man einen

Großteil der Blöcke wiederverwendet im III. Pylon von Amenophis III.

als Füllmaterial - was sie perfekt konservierte. Einige weitere Blöcke

fand man in den Fundamenten des Ptah-Tempels (im Osten von Karnak) und

in der Nähe des IX. Pylons.

Bild: Courtesy to Carola Schneider

- alle Rechte vorbehalten - |

Der Bau aus Quarzit- und

Dioritblöcken wurde unter Königin Hatschepsut einige Jahre vor ihrem Tod

begonnen und nach ihrem Tod von Thutmosis III. in dessen Namen vollendet.

Später ließ er diese Kapelle wieder abreißen und ersetzte sie durch einen

neuen, eigenen Bau. In der Vergangenheit ist der originale Standort dieses

Heiligtums immer wieder kontrovers diskutiert worden, denn keiner der

gefundenen Steinblöcke wurde in situ gefunden.

Heute hat sich in aber unter den

Ägyptologen die Überzeugung durchgesetzt, dass sie einst an einer zentraler

Stelle im Tempel, vermutlich dort, wo sich heute das Barkensanktuar des

Philipp III. Arrhidaios befindet. Französische und ägyptische Archäologen

rekonstruierten 1997 das Heiligtum anhand zahlreicher Originalblöcke im Freilichtmuseum

in Karnak. Die Blöcke aus Quarzit verleihen dem Gebäude die rötliche Farbe.

Der dunkle Diorit wird demgegenüber wie ein schwarzer Rahmen. Es wurden von

der unter Thutmosis III. abgerissenen Roten Kapelle rund 322 Blöcke zwischen

1898 und 1990 wieder entdeckt. So entdeckte Georges Legrain erste Blöcke der

"Kapelle" bei seinen Restaurierungsarbeiten im 3. Pylon des

Amun-Re-Tempels von Karnak. Diese Quarzitblöcke waren damals offensichtlich

als "Füllmaterial" für den Pylon wiederverwendet worden. Aufgrund

ihrer rötlichen Färbung erhielt der bau von den französischen Archäologen

die Bezeichnung "Chapelle Rouge" (Rote Kapelle) - als Gegenstück

zur "Chapelle Blanche" (Weiße Kapelle) des Sesostris I., die aus

hellem Kalkstein errichtet war. Pierre Lacau und Henri Chevrier

veröffentlichte 1977 einen ersten Rekonstruktionsvorschlag (7).

Die gefundenen Blöcke wurden

von der "Centre franco-égyptian d'etude des temples de Karnak (=CFEETK)"

unter der Leitung von Nicolas Grimal und Francois Larché (The Reconstruction

of the So-called "Red Chapel of Hatshepsut & Thutmosis III in the

Open Air Museum at Karak, kmt, Vol. 10, Nr. 4, 1999-2000) umfassend

untersucht, wobei die Erfassung der architektonischen Details jedes einzelnen

Blocks schließlich zu dem Wiederaufbau - unter Verwendung der Originalblöcke

und mit Ergänzungen mit Quadern aus Stein und Beton führte (wodurch

zusammengehörige Szenen erstmals wieder miteinander verbunden wurden), der 20

Jahre später durch ein französisch-ägyptisches Team der Centre

Francó-Egyptien unter Mitwirkung von den Steinmetzen des CNRS Franck Burgos

und dem Architekten Francois Larché durchgeführt und 2001 abgeschlossen war

und 2006 ausführlich publiziert wurde (7).

|

Die Rote Kapelle - (Nordseite) mit den Fragmenten

von zwei Standartenträgerstatuen

(Sethos II.) vor dem Eingang |

| Seit kurzem stehen vor dem Eingang der Roten Kapelle

die schwer beschädigten Fragmente von zwei Stabträgerstatuen König

Sethos II. aus Sandstein, von denen sich nur die untere Hälfte (bis

zur Hüfthöhe) erhalten haben. Bis dahin standen diese Fragmente im

1. Hof des Karnaktempels vor dem nördlichen Turm des II. Pylons. |

|

Bild mit frdl. Dank Saamunra |

Die Rote Kapelle war

ursprünglich 17,54m lang, 6,17m breit und 5,64m hoch. Bei der Rekonstruktion

der Kapelle zeigte sich, dass fast alle Reliefszenen jeweils nur über einen

Steinblock lang waren - äußerst selten auch horizontal über zwei Blöcke.

Die Steinblöcke, die in "Ziegelbauweise" verlegt waren, waren

einheitlich groß und ähnelten den Talatat von Echnaton, so dass der Bau

relativ einfach war - demzufolge auch der Abbau unter Thutmosis III. Der Rote

Quarzit kam aus den "Roten Bergen" von Djebel Akhmar - nahe bei

Heliopolis).

Die Kapelle hat drei Durchgänge

mit der gleichen Größe und lagen alle auf einer Ebene. Alle Durchgänge

wurden durch zweiflügelige Tore verschlossen, die sich nach innen öffneten

(Quelle Arnold, Lexikon der Ägyptologie, 2000) (7).

|

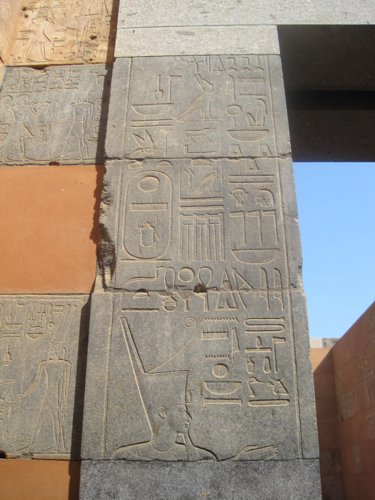

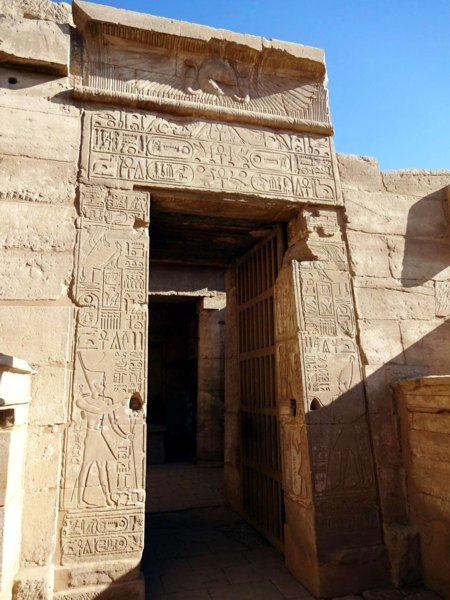

Eingang Westseite der Roten Kapelle - Türsturz |

| Die Torpfosten und der Türsturz waren

aus Grano-Diorit gearbeitet und die wenigen erhaltenen Inschriften

zeigen nur die Namen (Thron- u. Geburtsname) von Thutmosis III sowie

die üblichen Epitheta. |

Bild: Courtesy Elvira

Kronlob 2019

- alle Rechte vorbehalten -. |

Da bei dem Tod von Hatschepsut

die Rote Kapelle noch nicht vollendet war, führte Thutmosis III. nach der

Übernahme seiner Alleinherrschaft den Bau zunächst in seinem Namen zuende.

Er ließ jedoch an der Nordfassade das 8 (und oberste) Register undekoriert

und die Hohlkehle ohne Palmetten. Irgendwann um sein 40-42. Regierungsjahr

ließ Thutmosis jedoch - aus bislang ungeklärten Motiven - die Rote Kapelle

wieder abreißen. Vielleicht weil er vorhatte, im Zentrum des Karnak-Tempels

größere Umstellungen vorzunehmen. Die Abtragung der Roten Kapelle wurde mit

äußerster Sorgfalt ausgeführt, das zeigt der hervorragende Zustand der

gefundenen Blöcke (7).

Thutmosis ersetzte dann die Rote

Kapelle durch eine eigene Kapelle aus Granit, welche erst Philipp III.

Arrhidaios Jahrhunderte später erneut umbauen ließ und die noch heute steht.

Nach der Entfernung der Torpfosten aus Diorit, welche bereits die Namen von

Thutmosis III. trugen, wurden diese für seinen Neubau im Zentrum des

Amun-Re-Tempels wiederverwendet. Das Osttor wurde in der Nordwand des

Korridors des Annalensaals und das westliche Tor des Vestibüls im südlichen

Tor des VI. Pylons ein- und umgebaut (siehe Franck Burgos, Francois Larché:

La chapelle Rouge, Paris 2008, S. 11). Die Namen und Darstellungen der

Hatschepschut wurden ausgemeißelt, wohl erst nach dem Abbau der Kapelle.

Viele der Blöcke wurden später auch von Amenophis III. als Fundament für

seinen III. Pylon in Karnak (7).

|

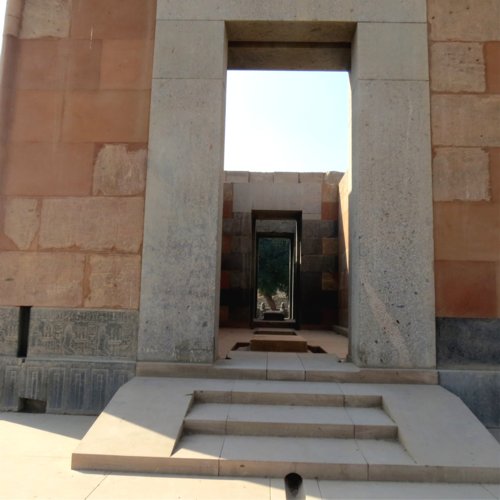

|

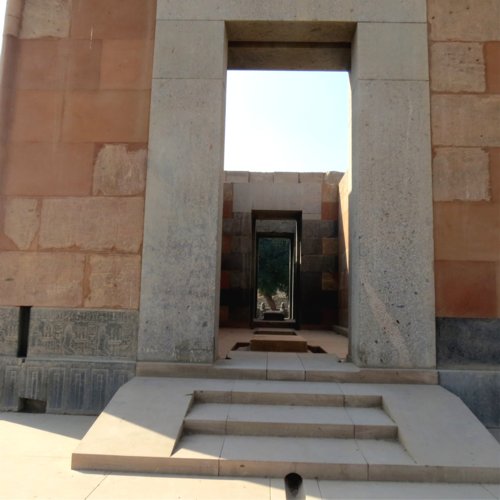

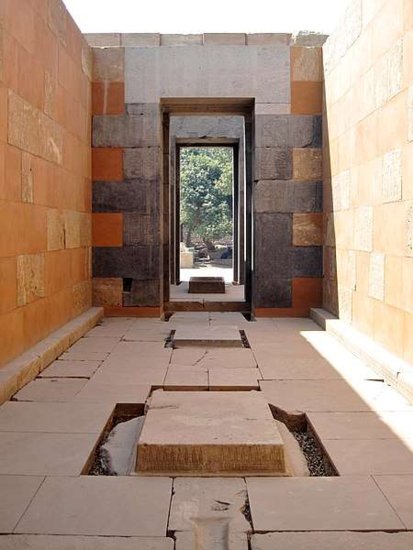

Treppe mit 6 Stufen -

Eingangsportal

Blick durch die Durchgänge ins Innere

- mit dem Podestsockel im Sanktuar (vorne) -g

Auf der Nordseite des Eingangsportals

führt eine Treppe ins Innere des Gebäudes, das sich in zwei gepflasterte

Innenräume gliedert - das Vestibül und das Sanktuar.

Eine schmale Abflussrinne, die zur

Aufnahme des Wassers, das zur rituellen Reinigung im Sanktuar genutzt

wurde, führte um die östliche Basis eines Podestsockels im Inneren und

durch die östliche Tür nach draußen.

Bild: Elvira Kronlob 2019

- alle Rechte vorbehalten - |

|

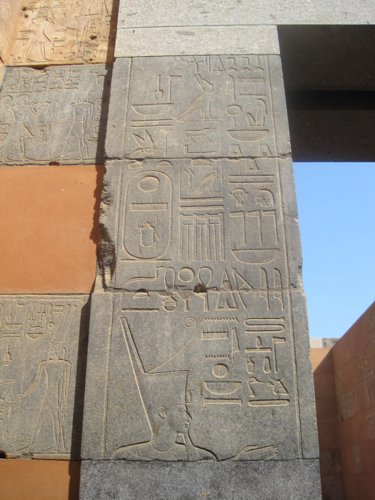

|

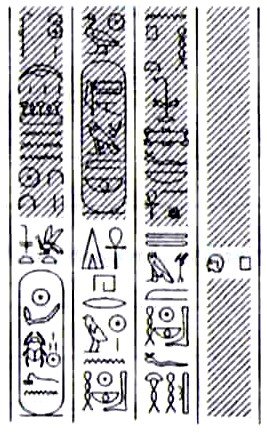

Innenwand des östlichen Tors des

Vestibüls

Es wurden einige Blöcke aus mehreren

Registern - des rückwärtigen Tores des Vestibüls gefunden und in die

Torumrandung wieder eingebaut.

Links neben dem Türpfosten

befinden sich ebenfalls Blöcke aus Diorit: ganz oben: Block aus rotem

Quarz - Thutmosis (Men-cheper-Re) mit Perücke und Uraeus, opfert

Weihrauch vor Amun-Re. Darunter Block aus rotem Quarzit - Hatschepsut -

hier mit runder Perücke, Uraeus, opfert 2 "sat"-Brote vor dem

ithypallischen Amun-Re, König der Götter.

Unten: Thutmosis III (Men-cheper-Re) hier mit Perücke, Reif und Uräus

opfert 2 Gefäße mit Milch an Amun-Re.

Die Blöcke auf der Südseite des

Tores (Rückseite des Vestibüls), auf dem linken Türpfostens, zeigen -

ebenso wie auf dem rechten Türpfosten - unterhalb der Kronengöttin

Nekhbet "die alles Leben gibt", in zwei Spalten den

Horusnamen und den Thronnamen von Thutmosis III. (links). Darunter die

obere Hälfte einer Darstellung des Königs (Thutmosis III.) mit der

unterägyptischen Krone (auf dem rechten Torpfosten mit der

oberägyptischen Krone) und einer Weiheformel.

Darunter befindet sich auf dem rechten Torpfosten der Name des Tores:

".....das Ma[chen] für ein Tor [namens] "Maat-ka-Ra -

(geändert auf Men-cheper-Ra) mit dauerhafter Gunst bei Amun (lt.

Grallert 2001 - Bauen-Stiften-Weihen) - hier

links fehlt der entsprechende Block. |

|

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

Eine Treppe mit sechs Stufen

führt zum Eingangsportal auf der Nordseite des Gebäudes. Dieses gliedert

sich in zwei gepflasterte Innenräume: das Vestibül und das dahinter

liegenden Sanktuar, das ursprünglich durch eine Tür abgetrennt war und auf

der Ostseite einen weiteren Zugang hatte. Auf der Innenwände befinden sich 8

Bild- und Textregister. Im Vestibül (Opfertischsaal) fanden die täglichen

Opfergaben und Opferrituale statt. Die Opfergaben wurden offenbar mit Wasser

besprengt, da rechts und links des Hauptportals im Boden seitliche Abflussrinnen

wegführten. In der der Mitte befand sich eine 1,30m x 0,80m

große und 0,50m tiefe Dioritwanne, die ein Dekor aus Lattichpflanzen trägt.

Evtl. hatte sie als Lattichpflanzbecken gedient (?).

Im Sanktuar ruhte die Barke des

Amun-Re auf einem als Kapelle gestalteten Sockel, von dem heute nur noch ein

0,20m hoher Quarzitblock erhalten ist, der ebenfalls mit einem Lattichfries

geschmückt ist. Er bildete einst das Podest für den heute verlorenen

Barkensockel und ist von Abflussrinnen umgeben (7).

|

|

Dioritbecken aus dem Vestibül

Dieser ausgehöhlte Block wurde 1995 -

auf der Ostseite von Karnak - in einem Loch vor dem Tor des Tempels

"Osiris von Koptos" gefunden und die Ägyptologen ordneten ihn

- aufgrund verschiedener Merkmale - der Roten Kapelle zu (siehe Larché

1999-2000). Larché vermutet, dass dieser Block bereits in der Antike

bei seiner Zweitverwendung ausgehöhlt wurde - ursprünglich aber

vielleicht ebenso wie die beiden anderen Socke im östlichen Teil der

Roten Kapelle entweder als Opfertisch oder Podest für die Barke diente.

Auf der Westseite des Diorit-Blocks

steht der Thron- und Geburtsname von Königin Hatschepsut. Die beiden

Schmalseiten sind mit einem Lattichfries verzieht.

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

|

|

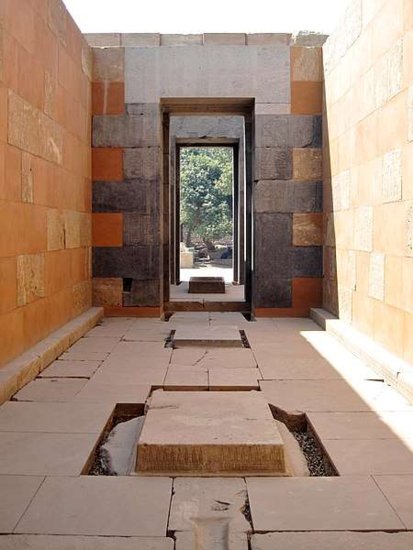

Blick ins Sanktuar der Kapelle

mit Podest für den Sockel der Amun-Re-Barke

Um die beiden Podestsockel im Sanktuar

der Roten Kapelle verläuft jeweils eine Rinne, die zur Aufnahme des

Wassers für die rituelle Reinigung während der Kulthandlungen diente.

Von der Rinne um die östliche Basis führte ein Ablauf-Kanal (vorne im

Bild) durch die östliche Tür nach draußen (siehe obiges Foto).

|

|

Bild: Karnak

Rote Kapelle 15

Author: Olaf Tausch, Wikipedia, 4.3.2011

Lizenz: CC

BY 3.0

|

|

Rückseite (Ostseite) der Roten Kapelle |

| Beim Wiederaufbau der Kapelle im Open Air Museum

wurde sie - im Vergleich zum ursprünglichen Standort um ca. 90°

gedreht - aufgebaut. Das bedeutet, dass der Haupteingang, der original

nach Westen zum Nil hin ausgerichtet war, heute südwärts zum Luxor

Tempel zeigt.

Die Fassade auf der Ostseite ist 5,77m hoch und damit etwas

höher als die Kapelle selber. |

|

Bild: Courtesy to Heidi Kontkanen, Finnland

- alle Rechte vorbehalten - |

An den Außenwänden der Kapelle wurden die

Darstellungen in unterteilte Themengebiete (Register) angebracht. Die meisten

Bilder zeigen Hatschepsut alleine oder zusammen mit Thutmosis III bei

verschiedenen rituellen Handlungen.

-

Register: Gaue mit

Tempelnennungen - Ritualpalast der Hatschepsut, Tempel der Mut,

Totentempel von Thutmosis 1 und Totentempel von Thutmosis III.

-

Register: Göttliches Orakel

- Prozessionen

-

- 5 Register: Opetfest und

Talfest - Prozessionen mit Fahrten nach Luxor, Deir el Bahari und zurück

6.

Register: Opfergaben mit Vorbereitungen der Krönung - Opfer an die Neunheit

von Heliopolis

7. Register: Krönungsakt - Übergabe der Krone

8. Register: Zeremonien mit Thutmosis III.

(Quelle: Dieter Arnold: Lexikon

der ägyptischen Baukunst 2000 und die Tempel Ägyptens, 1992)

|

Details auf einem Block der Roten Kapelle im

Karnaktempel

Großes Festopfer vor dem Sanktuar des Amun-Re in Djeser-Djeseru

in Deir el Bahari

- Thutmosis III. (hinten) und Hatschepsut beim Weihen der Opfergaben -

Über den Köpfen von Thutmosis III. und Hatschepsut befinden sich

ihre Kartuschen. |

| Zur Zeit von Hatschepsut war das letzte Ziel der

Prozession ihr Millionenjahrhaus in Deir el Bahari. Nach der

Errichtung seines eigenen Totentempels in Deir el Bahari dürfte

dieser als letzte Station beim Talfest gedient haben (7). |

|

Bild: Markh, englische Wikipedia, 2005, public

domain |

|

Block auf der Nordwand der Roten Kapelle

- Das schöne Fest vom Wüstental - Rückkehr von Deir el Bahari nach

Karnak -

- Vor der Barke Hatschepsut, die 4 Kästen weiht - hinter ihr

Thutmosis III, der weihräuchert - |

| Diese Darstellung zeigt rechts die Barke

des Amun-Re in der "Großen Festhalle" des Karnak-Tempels,

die von den Priestern auf ihren Schultern getragen wird (die Inschrift

befindet sich rechts oberhalb der Barke).

Die Barke ist an ihrem Bug und Heck mit

einem Widderkopf dekoriert und jeder der Köpfe trägt einen Uräus,

der in einem Gehörn eine Sonnenscheibe trägt. Auf der Barke befindet

sich ein Naos, in dem sich unter einem Baldachin eine Götterstatue

befindet. Der Naos ist teilweise mit einem Schleier verhüllt, der von

Geierflügeln gehalten wird.

Auf einem Schlitten montiert sind links davon 4 Kästen zu

sehen, die mit Straußenfedern dekoriert sind (die Federn der

"Maat") - von denen aber nur 3 zu sehen sind. Auf der linken

Seite steht die Königin Hatschepsut, die die Kästen für den Gott

Amun-Re weiht. Hinter ihr befindet sich ihr Stiefsohn und Mitregent

Thutmosis III, der für Amun-Re ein Räucheropfer darbringt (die

Beischrift dazu befindet sich unter seinen Händen.

In einer verkleinerten Darstellung sieht man auf dem vorderen

Teil der Barke die Besatzung - hinter dem Kopf des Widders stehen eine

Göttin, die ein Hathor-Gehörn mit Sonnenscheibe trägt, daneben oder

dahinter die Göttin Maat mit der Feder auf dem Kopf. Hinter

beiden Göttinnen folgt ein Königssymbol auf einer Standarte - ein

Sphinx mit Menschenkopf, Doppelfederkrone und dem Götterbart.

Es sind aber noch weitere Figuren auf der Barke zu erkennen, die

sich dem Götterschrein zuwenden:

- eine Königsgestalt, die wohl ein "nemes-Kopftuch" trägt

und zwei "nun"-Gefäße vor einem Naos opfert (vermutlich

Wein).

- vor dem Naos kniet eine weitere Figur, die wohl die Baldachin-Stangen

festhält -

(Quelle: 2). |

Bild Courtesy to 4U

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Opferszene an Nordwand der Roten Kapelle

- Thutmosis III. opfert vor der Göttin Nut - |

| Der Block aus rotem Quarzit zeigt

Thutmosis III., "den Herrn der Beiden Länder,

Men-cheper-Ra" beim Opfern von zwei "Sot-Broten" (lt.

Beischrift "unter den Händen") an die Göttin Nut, die

"Herrin des Himmels (links). Hinter dem König ist sein Ka

dargestellt, der hier irrtümlicherweise den Horus-Namen von

Hatschepsut trägt (2). |

Bild Courtesy to 4U

- alle Rechte vorbehalten - |

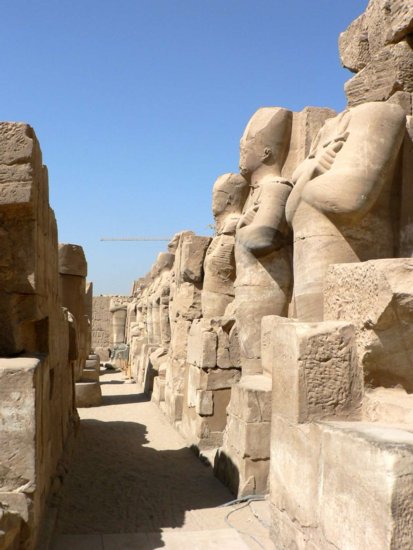

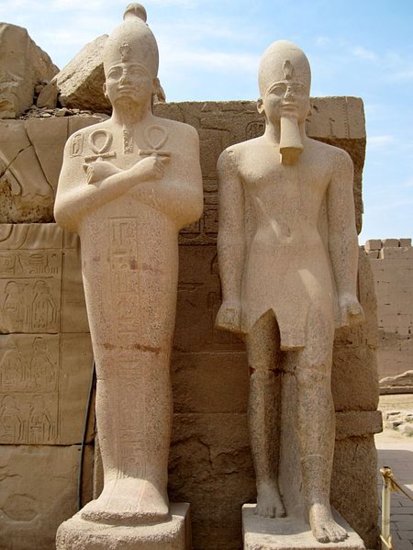

| Umbau der sog.

"Wadjet-Halle" |

Thutmosis III. ließ

den Hypostylsaal (sog. Wadjet-Halle) seines Großvaters Thutmosis I. völlig

umbauen. Dieser zweiteilige Säulensaal wurde unter Thutmosis I. errichtet und

von seiner Tochter Hatschepsut umgestaltet. Von ihr stammen auch u. a. die

zwei Obelisken aus Rosengranit, von denen einer noch in situ erhalten

ist.

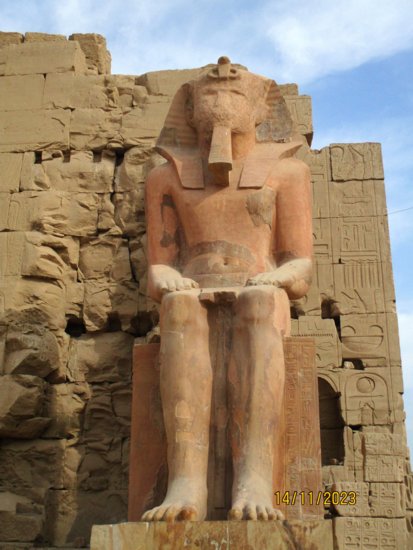

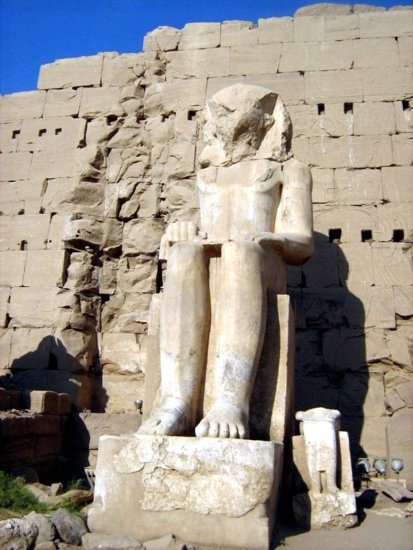

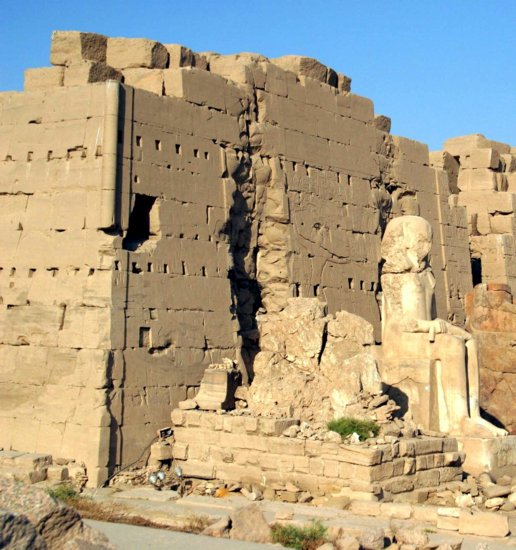

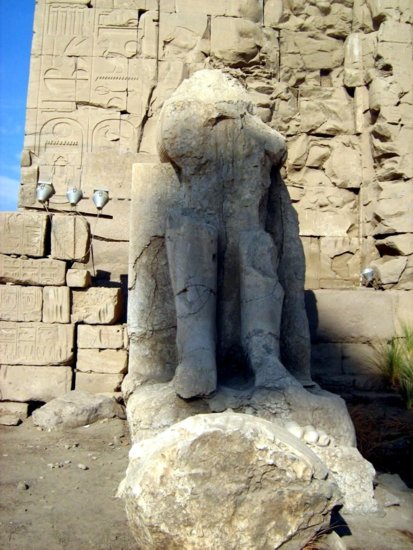

Thutmosis III. ersetzte die

zentrale Reihe von Holzsäulen und das Holzdach aus der Zeit von König

Thutmosis I. in der Halle durch eine Doppelreihe wuchtiger Papyrussäulen aus

Sandstein, um den Saal mit einem Steindach überdecken zu können. Die Osiris-Pfeiler

von Thutmosis I. wurden mit einer "Zungenmauer" umgeben, um den

Eindruck von Statuen-Nischen zu erwecken. In diesen Nischen ließ Thutmosis

III. die von seinem Großvater an den Innenseiten der Wände der

Umfassungsmauer des Tempels der 12. Dynastie aufgestellten Osirisstatuen

aufstellen, wo sie noch heute zu sehen sind. Gleichzeitig erhielten die freien

Flächen der Wände zwischen den Nischen eine Dekoration, die aus

Reliefschmuck und der königlichen Titulatur besteht.

Im Zuge dieser Baumaßnahmen

wurden auch die beiden Obelisken (mit einer Höhe von 30,70m), welche Königin Hatschepsut hier hatte aufstellen lassen, bis zu einer

Höhe von 20,13m durch eine Ummantelung eingemauert, so dass sie nicht mehr

sichtbar waren, aber von außen noch immer das Tempelhaus überragten. Sie

dienten zugleich als Torbau zu den dadurch entstandenen neuen Kammern. Beide Türen

im Norden und im Süden tragen Bauinschriften von Thutmosis III. Zwei weitere

Obelisken ließ Thutmosis III. anlässlich seines Sed-Festes unmittelbar vor

den Obelisken seines Großvaters Thutmosis I. am Eingang des Zentralheiligtums

(IV. Pylon) aufstellen (siehe weiter oben Hof zwischen III. und IV. Pylon)

aufstellen. Amenophis III. ließ diese dann für den Bau seines III. Pylons

entfernen (siehe Thomas Kühn: Zu Ehren Amuns - die Bauprojekte Thutmosis III.

in Karnak / Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 34).

|

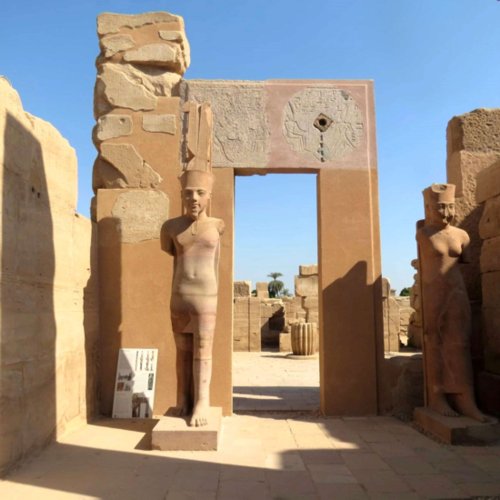

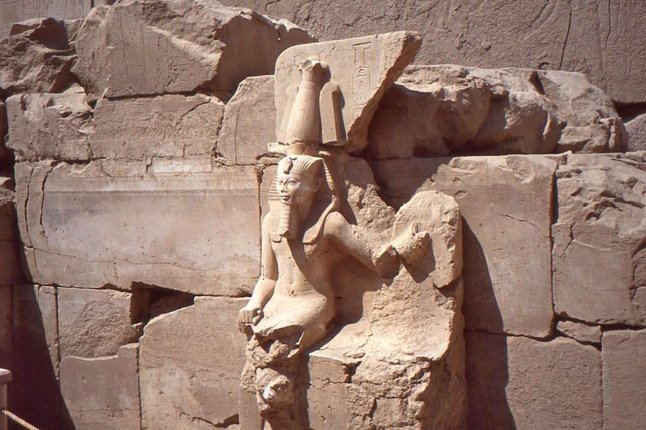

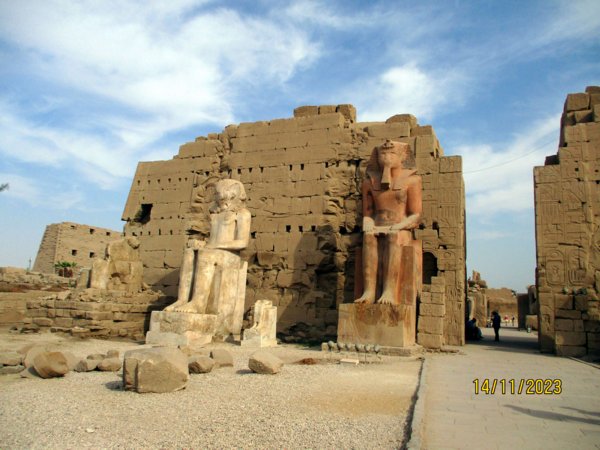

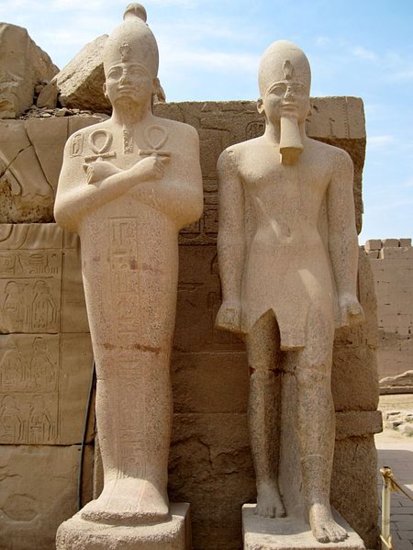

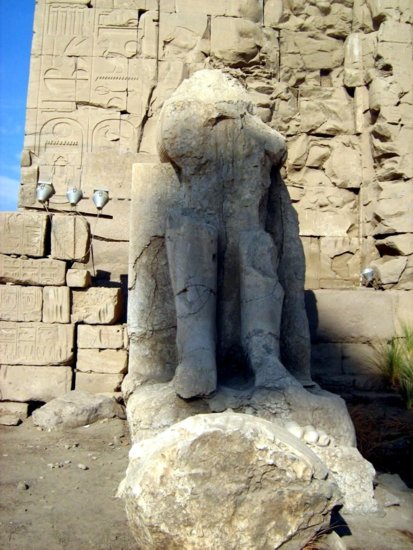

Oside Statuen zwischen den Mauern mit

Darstellungen in der Wadjet-Halle

|

| In den Nischen ließ Thutmosis III. die osiden

Statuen, die von Thutmosis I. an den Innenseiten der Wänden der

Umfassungsmauer des Tempels der 12. Dynastie aufgestellt wurden,

versetzen.. Auf dem Wandstück zwischen zwei Nischen ist eine

Darstellung zu erkennen, in welcher der König von Amun (?) umarmt

wird (?).

|

|

Bild: mit frdl. Dank Saamunra (2012)

- alle Rechte vorbehalten -

|

Bislang

ist die Wissenschaft davon ausgegangen, dass Königin Hatschepsut zwei

Obeliskenpaare hat aufstellen lassen. Wenn man Larché (Cahiers de Karnak

XIII, 2010) folgt, haben die Untersuchungen der Fragmente der Obeliskenpaare

von Thutmosis I. und II. vor dem IV. Pylon ergeben, dass die vier Basen beider

Obeliskenpaare auf einem gemeinsamen Fundament nördlich und südlich der

Tempelachse errichtet wurden. Die westlich davon errichteten Obelisken von

Thutmosis III. standen dagegen auf einem eigenen Fundament. Bei den

Untersuchungen der Steinlagen wurde dann klar, dass die beiden Fundamentpaare

für die Obelisken von Thutmosis I. und II. gemeinsam errichtet worden sein

müssen. Larché geht davon aus, dass Thutmosis I. zwar seine Steinmetze

beauftragt hatte, die beiden Obelisken in Assuan zu schlagen, aber nicht mehr

dazu gekommen war, diese im Karnak-Tempel aufstellen zu lassen. Dieses geschah

dann unter seiner Tochter Hatschepsut, welche die Obelisken ihres Vaters

aufstellen ließ und auf der Westseite zwei weitere Obelisken, die mit dem

Namen ihres Gemahls Thutmosis II. und ihren eigenen Thronnamen dekoriert

wurden (2).

Thutmosis

III. ließ dann später während seiner Alleinherrschaft auf beiden Obelisken

von Thutmosis II./Hatschepsut den Thronnamen seiner Vorgängerin durch den

Namen seines Vaters ersetzen. Amenhotep III. ließ später das Obeliskenpaar

von Thutmosis II./Hatschepsut und das westlich davon errichtete Paar von

Thutmosis III. abbauen, um Platz für den heutigen III. Pylon zu erhalten.

Beide Obeliskenpaare wurden dann "irgendwo im Tempel des Amun-Re

gelagert" - wobei diese wohl in der Amarna-Zeit nicht zugänglich waren,

denn ihre Amun-Darstellungen sind unbeschädigt - im Gegensatz zu den

Obelisken von Thutmosis I. und Hatschepsut.

An der Ostseite des

Amun-Re-Tempels ließ Hatschepsut ihr erstes eigenes Obeliskenpaar

aufstellen. Am originalen Aufstellungsort befinden sich heute nur noch Teile

der zerstörten und unbeschriebenen Basen und der Fundamente. Im Ägyptischen

Museum in Kairo (altes Museum am Tahir-Platz) befindet sich die erhaltene

Spitze (das Pyramidion), wo diese im Garten des Museums aufgestellt ist - in

Karnak unweit des ursprünglichen Standortes der Obelisken befindet sich das

Pyramidion des zweiten, südlichen Obelisken. Die Figur der Hatschepsut wurde

ausgemeißelt und ebenso wie auf der Spitze des ersten Obelisken durch

Opfertische ersetzt. Auch die Darstellung des Amun wurde unter der Regierung

von Thutmosis III. geändert: anstatt der Krone, welche er Hatschepsut reicht,

hält er jetzt lt. Habachi (Habachi, 2000) ein Szepter und ein Anch-Zeichen.

Während der Amarna-Zeit wurde die Darstellung des Amun zerstört und in

ramessidischer Zeit wieder hergestellt und durch eine Restaurationsinschrift

auf seinem Blockrest belegt.

|

|

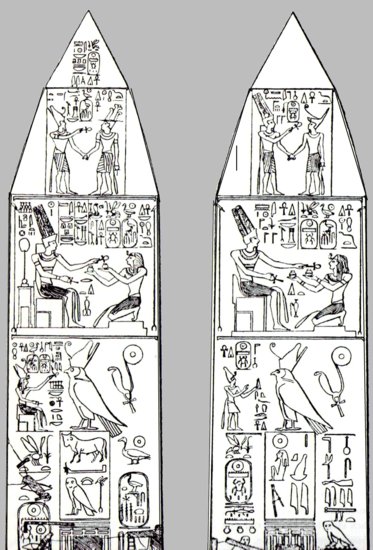

Pyramidion eines der beiden 1.

Obeliskenpaares

- heute im Garten des Ägyptischen Museums (Tahir-Platz) -

Die Figur der Hatschepsut wurde ausgelöscht -

wahrscheinlich noch unter Thutmosis III - und ebenso wie auf seinem

Gegenstück - und durch Opfertische ersetzt. Die Figur des Gottes wurde

umgearbeitet - anstatt der Krone, die er orginal an Hatschepsut

überreicht, hält er jetzt ein Szepter und ein Anch-Zeichen.

Während der Amarna-Zeit wurde die Darstellung des

Amun zerstört und in ramessidischer Zeit wieder hergestellt und durch

eine Restaurierungsinschrift auf dem Sockel des Obelisken belegt. |

Bild:

Egyptian

Museum - Pyramidion in front

Autor: Daniel Mayer, Wikipedia 2008

Lizenz: CC

BY-SA 4.0 |

Hatschepsut ließ die

Säulenhalle von Thutmosis I. zwischen dem 4. und 5. Pylon umbauen und rechts

und links des Durchganges in ihrem 16. Regierungsjahr ihr zweites

Obeliskenpaar aus Rosengranit aufstellen. Heute steht nur noch einer der

beiden Obelisken, der zweite ist umgestürzt und zerbrochen - sein oberer Teil

lag auf Betonblöcke in der Nähe am Heiligen See. In neuerer Zeit wurden die

Fragmente vor Ort wieder aufgerichtet. Der

aus dem rosafarbenen, aus Assuan geholte Obelisk aus Granit ist nach der

Restaurierung nun 11 m hoch und 90 Tonnen schwer. Er zeigt Hatschepsut in

verschiedenen Darstellungen vor dem Gott Amun-Re.

Der noch "aufrecht

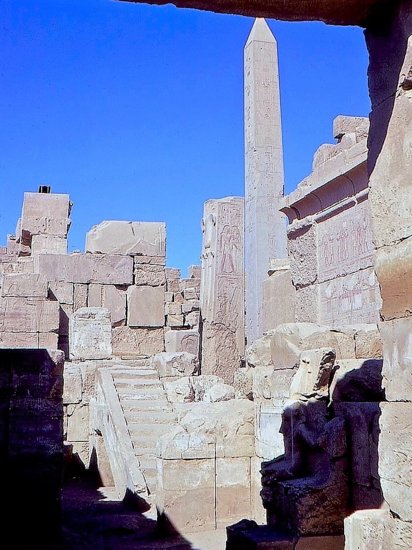

stehende" Obelisk des zweiten Paares der Hatschepsut (H. 28,48m - Gewicht

323 t) wurde später bei der Umgestaltung der Wadjet-Halle (Überdachung)

unter Thutmosis III. eingemauert - aber sonst nicht weiter beschädigt. In der

Amarna-Zeit drang man bis zur Obeliskenspitze vor und entfernte die

Elektrumverkleidung und zerstörte die Reliefs. Gut zu erkennen ist durch die

etwas dunklere Färbung des unteren Teiles, bis zu welcher Höhe der

Obelisk durch Thutmosis III. eingemauert war.

|

Der

noch aufrecht stehende Obelisk von Hatschepsut

- unter Thutmosis III. bei der Umgestaltung der Wadjet-Halle

(Überdachung) eingemauert -

Gut zu erkennen ist aufgrund der etwas dunkleren

Farbe auf dem Bild bis zu welcher Höhe der Obelisk bei der Umgestaltung

der Wadjet-Halle eingemauert war. |

|

Bild: Luxor,

Luxor City

Autor: EliziR, Wikipedia 2014

Lizenz: CC

BY-SA 3.0

|

Gefundene Statuen in

der Wadjet-Halle:

-

zerbrochene

Sitzstatue Thutmosis I. aus Alabaster

-

Fragmente einer

Sitzstatue Thutmosis III. aus grüner Breccia

-

Statue Thutmosis

III. aus Granit als Nilgott - mit Opfertafel, darauf Gänse, Gaben und

Wachteln am Unterteil - (Kairo JE 42056)

-

Kolossale

Kniestatue aus Granite von Thutmosis III. mit Opferaltar

-

Beschädigte Statue

von Thutmosis IV. aus Granit - Kairo JE 43611

-

Fragmente einer

Kolossalstatue von Amun-Re und Mut, repräsentierend König Haremhab und

seine Gemahlin Mutnodjmet, gefunden 1895 nördlich des Obelisken E - heute

im Museum Kairo 6.11.26.8.

-

Doppelstatue von

Amun-Re und Mut (kleine Kopie der oben beschriebenen) gefunden in der

Nähe des Obelisken F (heute in Kairo JE 39213)

V. Pylon - erbaut von Thutmosis I.

- dekoriert von Thutmosis III. u. a. - |

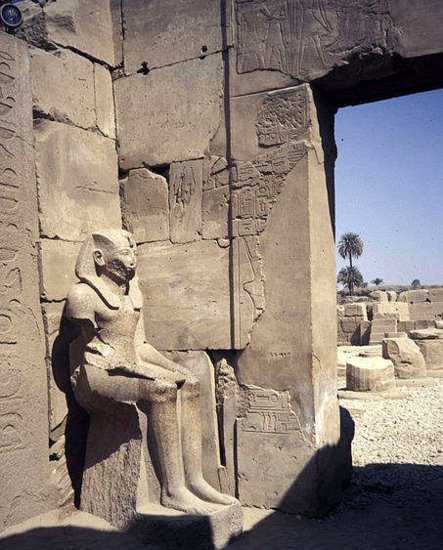

Der V. Pylon

wurde unter Thutmosis I. erbaut und trug den Namen: "Amun, Groß an

Ansehen" (Amun, Great - leider blieb nicht viel davon erhalten. Er ist

heute eine beinahe formlose Anhäufung von auseinandergefallenem Baugestein.

Das teilweise erhalten gebliebene Mitteltor stürzte bei der großen

Überschwemmung von 1865 ein. Eine Statue von Amenophis III. befindet sich vor

dem linken Pylonturm.

Der Pylon wurde unter

Thutmosis III. und Amenophis III. verändert. Er diente unter Thutmosis III.

als Eingang zu einer weiteren, heute stark zerstörten Querhalle.

Thutmosis III. ließ im Zentrum zu beiden Seiten eines Granittores Trennmauern

einziehen, wodurch der V. Pylon mit dem VI. Pylon verbunden wurde. Dadurch

wurden zu beiden Seiten der Tempelachse je zwei kleine Säle geschaffen.

Ein erst unter

Hatschepsut erschaffenes Barken-Sanktuar - das von ihr um den V. Pylon herum

erbaut wurde (siehe weiter oben: Neubau des zentralen Barkensanktuars) - wurde

abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Ein kleines Vestibül wurde vor dem

Sanktuar errichtet. Zwei Pfeiler aus Granit, auf denen jeweils die

Wappenpflanzen von Ägypten (im Norden die Papyrusstaude von Unterägypten und

im Süden die Lotusblume für Oberägypten) zu sehen sind, trugen das Dach

dieses Vorbaus.

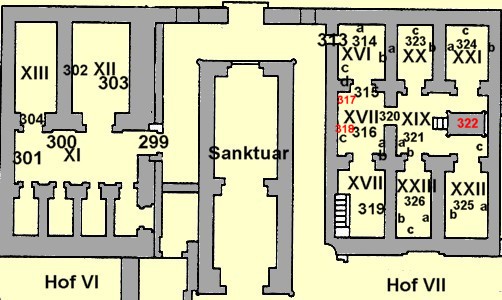

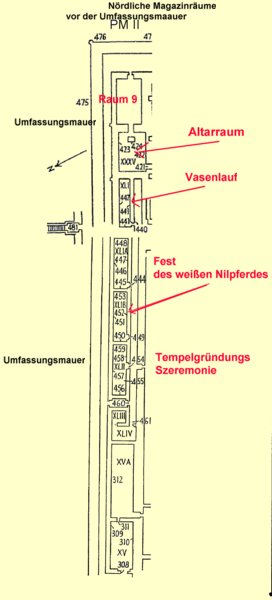

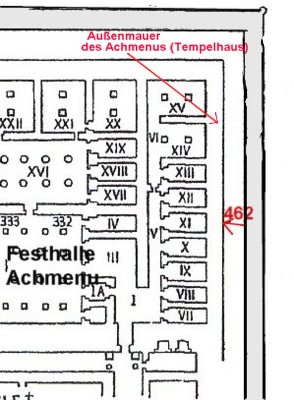

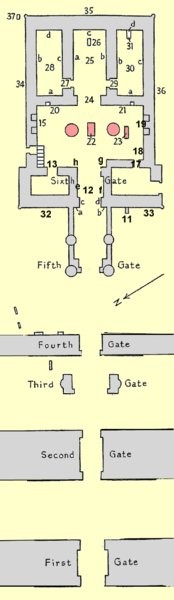

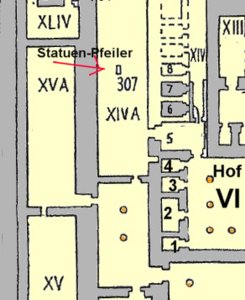

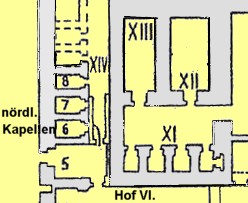

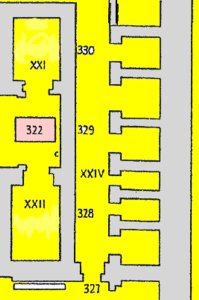

|

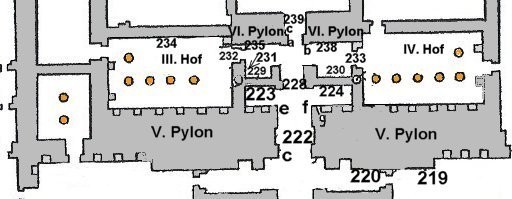

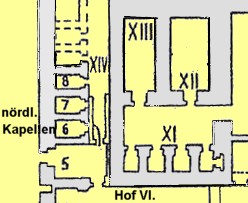

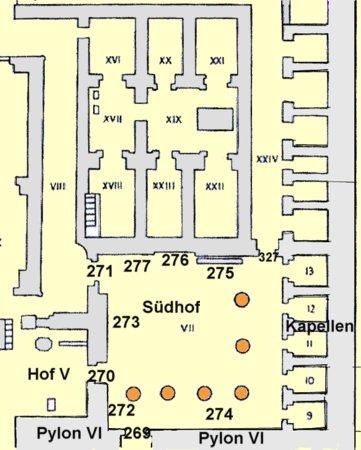

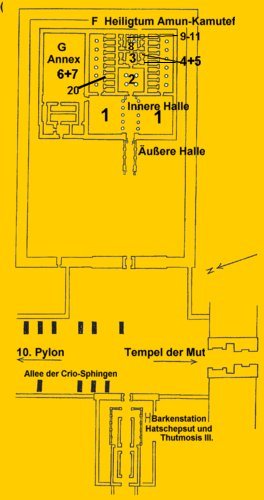

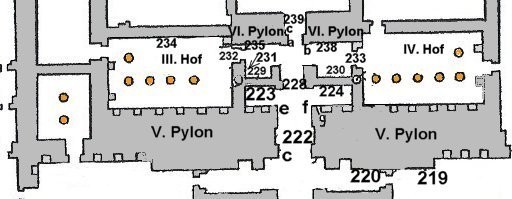

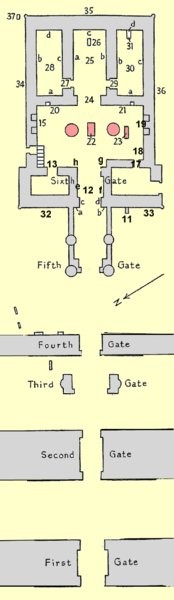

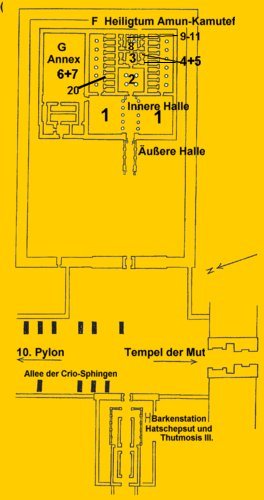

|

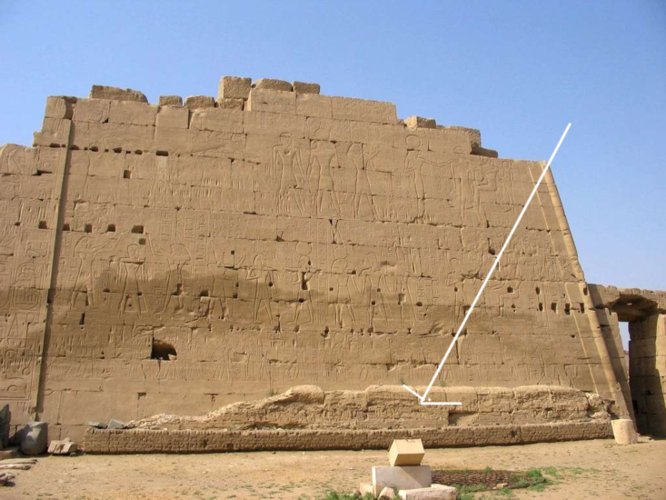

Plan der Bauten und Nennungen Thutmosis III.

- rund um den V. Pylon und den Höfen III. und IV.

Plan nach Porter & Moss, Plan X

- bearbeitet von Nefershapiland - |

PM 219 südlicher Pylonturm,

Reste Darstellungen Thutmosis III. in Begleitung eines Löwens beim

Erschlagen der Feinde u. Namensringe von Besiegten

PM 220 Reste des Min-Festes Thutmosis III. mit Fächerträgern,

Priestern mit Statue des Min und König begleitet von seinem Ka

PM 222c linker vorderer Türpfosten innen: an der Basis Torname von

Thutmosis III.; e-f linker u. rechter hinterer Torpfosten von

Thutmosis III: König in Begleitung seines Kas beim Weihen von

Opfergaben, zwei Zeilen mit heb-sed-Text

Südlicher Pfeilerhof:

PM 233 - Zugangstor in den Hof VI und Türsturz Nordseite mit

Doppelszene: Sethos II kniend, erhält Leben von Amun-Re;

Thutmosis III. beim Weihen, an der Basis der Torname

VI. Pylon aus Sandstein

PM 234 - Seitenwand nördlich des VI. Pylons

- Thutmosis III. in Begleitung seines Kas, weiht Opfergaben mit einer

langen Opferliste vor [Amun-Re]

PM 235 - Nordflügel des VI. Pylons

[Thutmosis III.] beim Erschlagen der Feinde, darunter 5 Reihen von

Namensringen von besiegten Feinden.

PM 238 - Südflügel des VI. Pylons/unter Teil von Szenen:

- Thutmosis III. beim Erschlagen der Feinde - darunter 5 Reihen von

Namensringen von besiegten südlichen Feinden.

Tor des VI. Pylons - PM 239

PM 239a-b Block des granitenen Türsturzes vor dem Nordflügel des

Pylons liegend: Thutmosis III. in Anbetung vor Amun-Re in der 9.

Stunde des Tages

PM 239 - beide Türpfosten mit je 3 Registern, teilweise zerstört:

a. links: Register III. Thutmosis III: mit Formel vor Amun-Re

- an der Basis Weihetext -

PM 239b - rechts: Register I. - zerstört, II. Thutmosis III. mit

Atef-Krone auf dem Haupt mit Spitzschurz vor Amun-Kamutef.

|

Bauten und Höfe zwischen V. und VI. Pylon (angelegt durch

Thutmosis III.)

PM 223 linke Wand (bei PM als Türpfosten bezeichnet) aus Granit

mit zwei Registern: 1. Thutmosis III. opfert vor Amun-Re

2. Thutmosis III. geleitet von Atum zu Amun-Re mit Renovierungstext

von Sethos I.

PM 224 - rechte Wand: wie bei PM 223 nur dass der König von Month

geleitet wird.

PM 228a+b Türdurchgang: äußere Türpfosten: Thutmosis III. opfert

Brot vor Amun-Kamutef; Thutmosis III. erhält Leben, Dauer u.

Herrschaft von Amun-Re

PM 229-230: Westwände der beiden Räume: 2 Textkolumnen mit

Weihetexten Thutmosis III. und Spruch des Amun-Re

PM 231: im nördlichen Raum eine Sitzstatue von Amenophis II.

- siehe Pfeil auf dem obigen Plan -

Nördlicher Pfeilerhof

PM 232 Türdurchgang zum nördlichen Pfeilerhof und innerer

Türsturz - rechte Hälfte zerstört - mit Doppelszene: links

Thutmosis III. wird von Amun-Re umarmt und erhält Leben von Amun-Re

rechts: Thutmosis III. wird von Month umarmt und erhält Leben von

Amun-Re, Türpfosten: Thutmosis III. beim Weihen, darunter der

Torname.

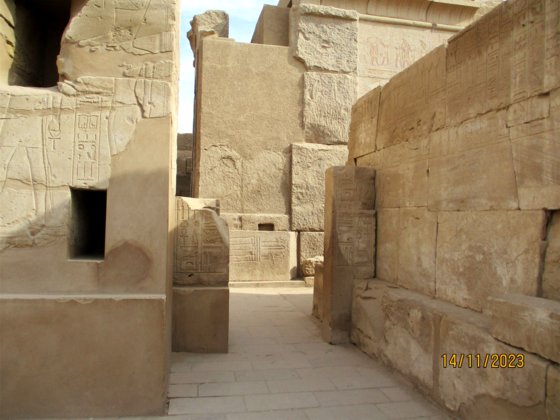

|

|

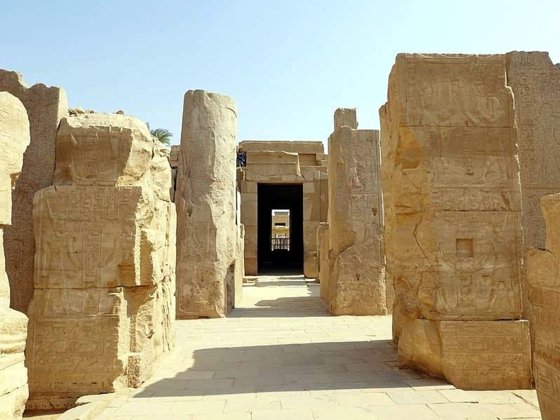

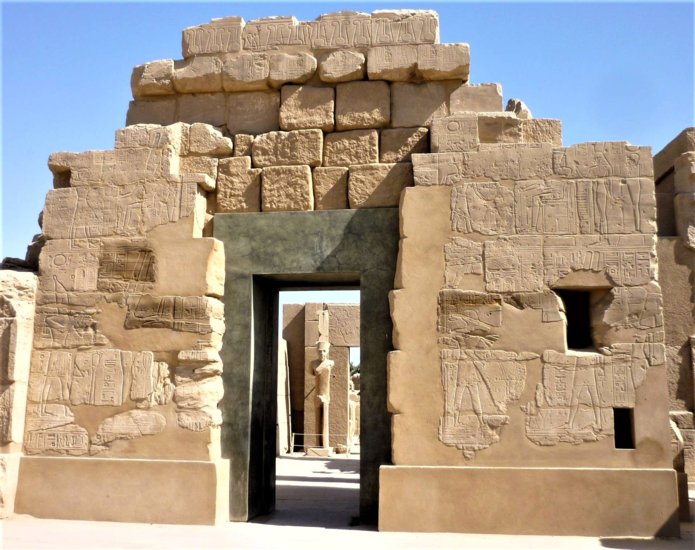

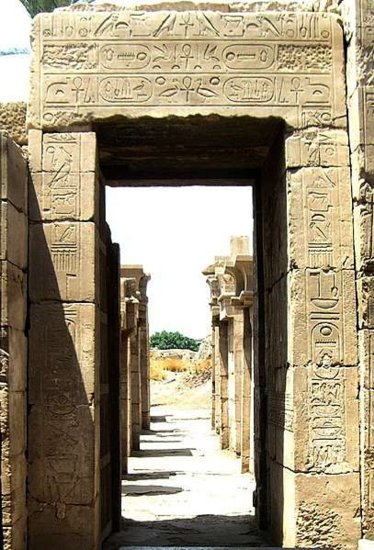

Im Vordergrund: Tordurchgang (äußere Torpfosten) ins kleine

Vestibül

vor dem VI. Pylon - dahinter Tordurchgang VI. Pylon.

(PM² II 86 [228a+b] ) (PM 239a-b)

- dahinter die Barkenkapelle des Phillipp Arrhidaios - |

Auf dem nördlichen Torpfosten

(links: PM 228a) steht der König (Thutmosis III.) mit der

unterägyptischen Krone im I. Register vor einer Statue des

Amun-Kamutef und opfert Brot. Im II. Register (unten) erhält er Leben

von Amun-Re.

Auf der Basis steht ein Weihetext mit dem Namen des Tores

(überarbeitet in ptolemäischer Zeit).

Auf dem südlichen Torpfosten (rechts) PM

228b) sind die Darstellungen gleich - nur trägt hier der König die

oberägyptische Krone. |

Bild: Barkenkapelle

des Phillipp III. Arrhidaios

Autor: Olaf Tausch, Wikipedia 2019

Lizenz: CC

BY 3.0 |

Die Sandstein-Türpfosten des

"Vorzimmers" tragen zwar die Namen von Thutmosis III. - wurden aber

erst in der ptolemäischen Periode hergestellt. Diese bilden einen Absatz in

der Wand aus Rosengranit. Der König trägt im Norden die rote und im Süden

die weiße Krone Ägyptens.

Thutmosis III. schreibt in

seiner Beischrift, dass er einen "erhabenen" Pylon (Pylon VI.)

errichten ließ, der zwischen dem Pylon (V. Pylon) und dem Tempel der

Hatschepsut errichtet wurde. Er teilte den Raum zwischen dem heutigen V. Pylon

und dem VI. Pylon neu auf und ließ anstelle der Kolonnaden seines Großvaters

Thutmosis I. (die er abreißen ließ) eine Mauer aus Granitblöcken errichten

und bildete damit ein nach Norden und Süden geschlossenes Vestibül, das den

Zugang zum VI. Pylons ermöglichte.

|

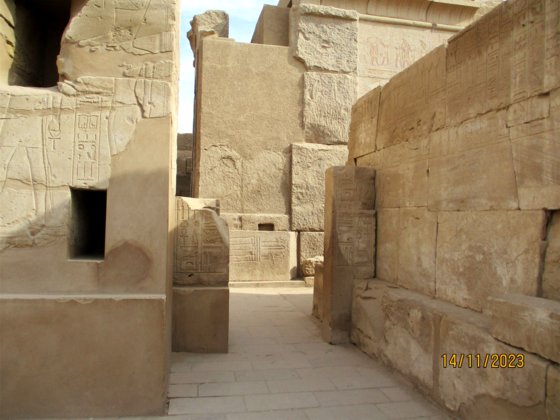

Linker und rechter Torpfosten und Wand des

Tordurchgangs zur Vorhalle des VI. Pylons |

Linke Wandseite neben dem Durchgang:

(PM II² 86 [228a+b] ) Äußerer Türposten mit zwei Registern:

-siehe Bild oben -

links davon an der Wand: (bei PM als Türpfosten beschrieben)

(PM II² 86 [223] ) mit fast identischen Szenen wie auf der rechten

Wandseite (siehe Bild rechts): I. Thutmosis opfert an Amun-Re

II. Register: der König wird von Atum zu Amun-Re geleitet

- vor dem

König ein Renovierungstext von Sethos I. |

Rechte Wandseite neben dem Durchgang:

(PM II² 86 [224] in zwei Register

(identisch mit PM 223 - außer mit dem Gott Month anstelle von Amun-Re

- auch hier befindet sich ein Renovierungstext von Sethos I.

-

|

|

Beide Bilder: mit frdl. Dank Saamunra

- alle Rechte vorbehalten - |

|

|

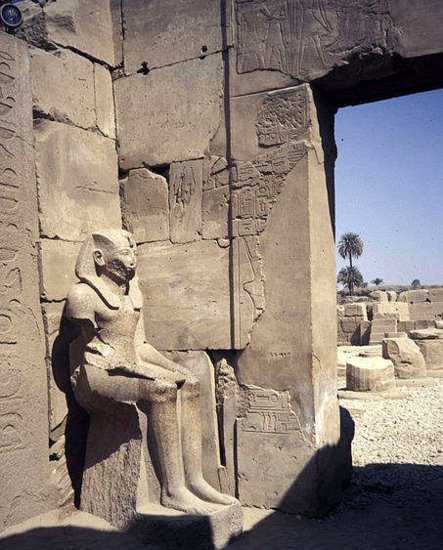

Durchgang zum III. Hof

Sitzstatue von Amenophis III. vor dem

Durchgang (PM² 87 [231]

in den Hof III.

Auf der linken Seite (in der

nordwestlichen Ecke vor dem VI. Pylon) des nordwestlichen

"Vorraumes" ist eine Sitzstatue von König Amenophis II. (des

Sohnes von Thutmosis III.) zu sehen.

Auf der Wand dahinter und auf dem

Türpfosten des Durchgangs, befinden sich Inschriften, u. a. eine

Widmungsinschrift Thutmosis III. für seinen Vater "Aa-Cheper-ka-Re"

(Thutmosis I.). Thutmosis III. bezeichnet hier seinen Ahnen (Großvater)

Thutmosis I. (der hier vor ihm eine Kolonnade bauen ließ) als seinen

"Vater", um ihn zu ehren.

Die rechte Wandseite und der westliche

Torpfosten rechts der Statue sind heute stark zerstört. Reste einer

Darstellung Thutmosis III. mit der roten Krone Unterägyptens auf dem

Kopf und dem Tornamen auf der Basis unten, sind erhalten.

Bild: Karnak

precint of Amun-Re

Autor: H. Grobe 1987 - wikipedia

Lizenz: CC

BY 3.0 |

Der südliche (rechte)

"Vorraum" (PM² II. 86 [230] ist fast identisch mit dem

nordwestlichem Vorraum vor dem VI. Pylon. Auch hier befindet sich an den

Wänden ein Weihetext von Thutmosis III. für seinen "Vater"

Thutmosis I. Hier befindet sich aber keine Statue in seinem Inneren.

Nördlicher und

südlicher Pfeilerhof: (Hof III. und IV.)

Auf dem Türsturz des Durchgangs zum

nördlichen Pfeilerhofes befindet sich eine Doppelszene (rechte Hälfte

der Doppelszene ist lt. PM II² 87 [232] zerstört - links: Thutmosis III. wird von Amun-Re

(Month is der rechten Hälfte) umarmt und erhält Leben von Amun. Auf dem

Türpfosten ist Thutmosis III. in einer Weiheszene zu sehen - auf der Basis

befindet sich der Torname.

|

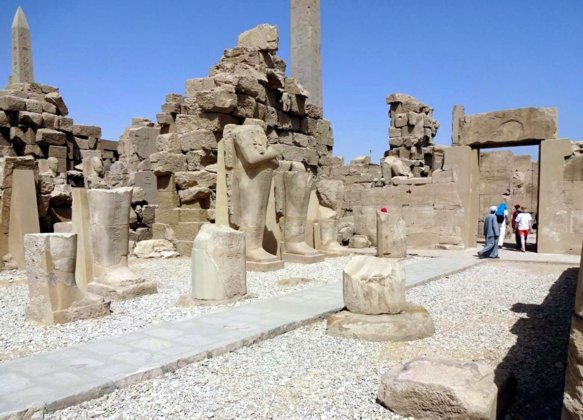

Blick in den III. Hof (Nördlicher Pfeilerhof) |

| Blick von Norden in den nördlichen Pfeilerhof III

von Thutmosis III. An der linken Wandseite des Hofes (bei PM:

Westfassade - Nordhälfte des VI. Pylon / PM² II. 88 [234-235] )

befinden sich Darstellungen der Schlacht von Megiddo: der König mit

seinem Ka, weiht Opfergaben und eine lange Opferliste. Dahinter (PM

235) der König beim Erschlagen der Feinde und 5 Reihen mit den

nördlichen Namensringen der besiegten Städte. Auf der rechten Seite

des Bildes die restlichen Mauern des V. Pylon und davor der untere

Teil der osiden Statuen.

Die nördliche Rückwand des Pfeilerhofes ist heute nicht mehr

vorhanden. Nur noch drei Lagen Steine des rückwärtigen Durchgangs in

den anliegenden Raum sind zu sehen. |

|

Bild: Luxor,

Luxor City

Autor: EliziR, Wikipedia 2014

Lizenz: CC

BY-SA 4.0 |

Südlicher

Pfeilerhof: (Hof IV.)

Der äußere Türsturz (Nordseite) zum südlichen Pfeilerhof (links) zeigt

eine Doppelszene, in deren Mitte sich einst die Kartuschen von Thutmosis III.

(auf dem Zeichen für Gold) stehend befanden - bekrönt von der Sonnenscheibe

mit Doppelfedern und zwei Uräen. Links und rechts kniet der König in einer

antithetischen Szene - jeweils zwei Kugelgefäße opfernd - vor dem thronenden

Amun-Re, der ihm die Zeichen für Leben, Herrschaft und Dauer an die Nase

hält. Der Königsname in sämtlichen Kartuschen auf dem Türsturz wurde

später von Sethos II. für sich abgeändert.

Am rechten Türpfosten

ist König Thutmosis III. (hier wurden die Namen nicht verändert) mit der

Roten Krone und links mit der Weißen Krone dargestellt. Er hält jeweils in

der einen Hand einen Stab und die "weiße hedj-Keule" - die andere

Hand streckt er in Richtung Tor aus. An der Basis befindet sich der Name des

Tores.

|

Das Tor in den südlichen Pfeilerhof Thutmosis

III. (PM²II 87 [232] )

Blick von Norden auf den äußeren Türsturz

- Thutmosis III. (später usurpiert von Sethos II.) kniet vor dem

thronenden Amun-Re -

Auf dem Torpfosten, Thutmosis III. beim Weihen

des Tores und der Torname an der Basis. |

|

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob 2023

- alle Rechte vorbehalten. |

Die südliche

Begrenzungsmauer

des Hofes IV. ist heute nicht mehr erhalten. Nur noch die

östliche Seitenwand mit den Fundamenten und zwei Reihen von Steinblöcken des

aufgehenden Mauerwerks sind erhalten. Große Teile davon der Dekoration

und zwei Textzeilen an der Basis stammen von Sethos II. und die untere

Textzeile von Ramses III. Im Hof befinden sich fragmentierte Osirisstatuen

(von einigen ist nur noch der Sockel erhalten), die einst an der Süd- und

Westseite des Hofes standen. Dazwischen befinden sich noch die Reste von 3

Säulen, die an den gleichen Seiten den Hof umstanden. Die Inschriftenkolumnen

(evtl. einst von Thutmosis III. ?) wurden durch Sethos II. usurpiert.

Nach

PM befand sich südlich des Zugangs von Hof IV - angebaut an der Außenmauer

des Tempels - eine Pfeilerhalle, die auf einer Sandsteinplattform stehend,

erbaut wurde. Sie ist also dem Hof IV. zugewandt - leider ist sie heute

zerstört. Erhalten haben sich davon Sandsteinblöcke mit Textfragmenten von

Thutmosis I. und Amenophis II.

|

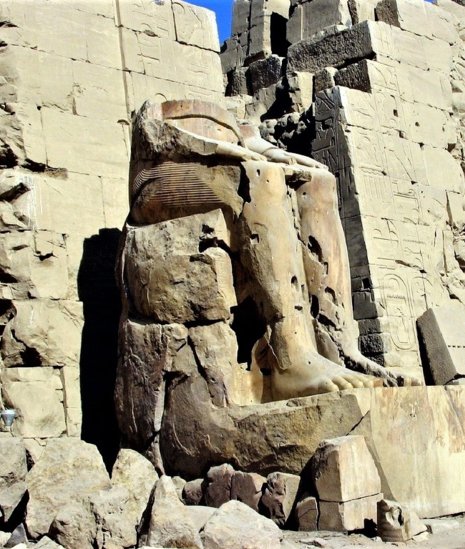

Blick von Süden her in den Hof IV.

mit (Rückseite des Tores in das Vorzimmer) ganz rechts im Bild

(PM²

II 87 [233] ) |

| Die südliche Begrenzungsmauer des Hofes ist heute

nicht mehr vorhanden. Das Bild zeigt den Blick von Süden in den Hof

IV. mit dem Tor (PM 233) im Hintergrund. Auf der östlichen Mauer des

Hofes haben sich noch zwei Lagen Steine erhalten (leider keine von

Thutmosis III.). Auf der obersten Steinlage befindet sich eine lange

Erneuerungsinschrift von Sethos II. Darunter - in etwas größerer

Schrift - ein Textzeile mit den Kartuschen von Ramses III.

Links und rechts des Prozessionsweges befinden sich Fragmente

von Osirisstatuen und Reste von 3 Säulen, welche den Hof umstanden.

Die Inschriften auf den Osirisstatuen wurden wahrscheinlich durch

König Amenmesse und danach von Sethos II. usurpiert. Original sind

sie von Thutmosis I. und wurden von Thutmosis III. nach seiner

Umgestaltung des Komplexes versetzt. |

|

Bild: mit frdl. Dank Saamunra

- alle Rechte vorbehalten - |

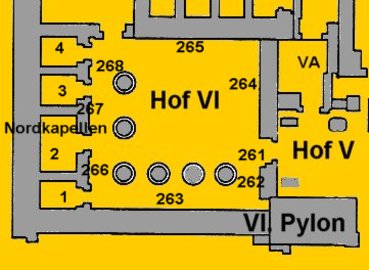

VI. Pylon und Vestibül - erbaut von

Thutmosis III.

- aus Sandstein - |

Vom VI. Pylon,

der sich zwischen dem Hof von Pylon V. und dem "Palast der Maat"

befindet, ist

nur noch wenig erhalten. Das Tor des Pylons war aus Granit gefertigt und mit

Elektron bedeckt. Der kleine Pylon war 15,70 m lang, 4,20 m breit und nur

12,50 m hoch.

Die Dekorationen zeigen

Thutmosis III., bei der Anbetung des Reichsgottes Amun-Re. Den Hof hinter dem

VI. Pylon ließ Thutmosis III. in unterschiedliche Bereiche aufteilen. Nach

seinem 42. Regierungsjahr fügte Thutmosis III. eine Reihe von überdachten

Verbindungswänden zwischen dem VI. Pylon und dem "Palast der Maat"

hinzu - wodurch die südlichen und nördlichen Portiken abgetrennt wurden.

Zusammen mit diesem Anbau wurde dadurch (und in Verbindung mit Trennwänden

und dem Tor des Königs im Hof des V. Pylons und dem Tor um die Obelisken der

Hatschepsut in der Wadjet-Halle) ein schmaler Korridor vom "Festhof"

zum Heiligtum des Tempels geschaffen.

Im hinteren Teil des Hofes

V ließ Thutmosis III. den Quarzitschrein,

den Königin Hatschepsut (Lacau,

Chevrier 1977) dort aufgestellt hatte (die Rote Kapelle der Königin

Hatschepsut) nun gegen Ende

seiner Regierungszeit versetzen und ersetzte ihn durch

seinen eigenen Schrein

aus Granit. Dieses neue Barkensanktuar Thutmosis III. wurde seinerseits unter

dem Makedonischen Philipp Arrhidaios (dem Halbbruder Alexanders des Großen)

durch einen Schrein ersetzt, der heute noch dort steht.

Die schwarze Granit-Tür

zum südlichen Portikus wurde von der Westwand der "roten Kapelle"

(von Hatschepsut) entfernt. Als die Kapelle unter Thutmosis III. abgebaut

wurde, verwendete er die beiden Haupttüren für seine Renovierung des

zentralen Teils des Tempels und für den Eingang im "Palast der

Maat" (nördliche Seite).

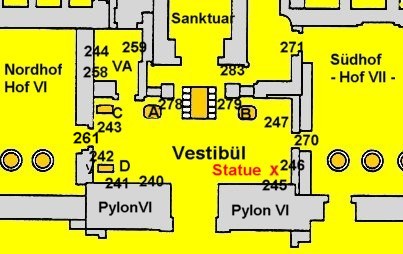

|

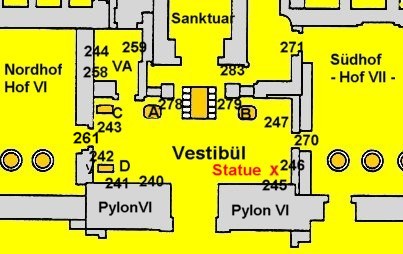

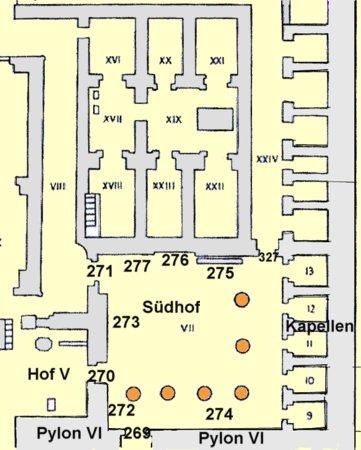

|

Vestibül hinter dem VI. Pylon

von Thutmosis III.

A+B Wappenpfeiler von Ober- u.

Unterägypten (aus Granit) (PM278+79)

C+D Statuen Amun und Amunet - Zeit Tutanchamun (usurp. Haremhab)

VA Raum VA

PM 240-244 zwei Szenen

König erhält Leben von Amun und

Mut (mit Renovierungstext

von Haremhab und Annalen, (Jahr

29-42 Thutmosis III), Renovierungs-Text von Sethos II. an der Basis

(der untere Teil von Kolumne 3-32, der größte Teil von Kolumne 33-47

und ein Teil des Textes darüber befinden sich heute im Louvre

-Inv.-Nr. C 51)

PM 245 König erhält Leben von Amun und Annalen, 33 Kolumnen und

Text - mit Renovierungstext von Sethos

II. an der Basis

|

|

- Plan: nach Porter u. Moss, ² II Plan XI

- modifiziert von Nefershapiland

PM 246+247 wiederverwendete Blöcke der Annalen -

evtl. von hier -

PM 259 Thutmosis III. mit der Großen Götterneunheit; der König opfert

"deshert-Vasen" vor Amun und einer Göttin.

PM 261 Tordurchgang in den Nordhof, Türsturz, Doppelszene, Kultlauf -

König mit "hes"-vase zu Amun-Re

PM 270 Tor in den Südhof

PM 271 Tor in den Südhof

PM 283 Torname |

|

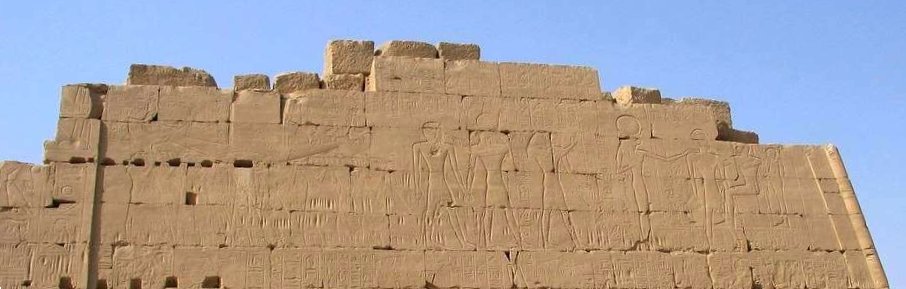

Linke Front-Seite (oberes Bild) und rechte Seite

(unteres Bild) des VI. Pylons |

Torpfosten: links und rechts

PM² II 88 (239a - oberes Bild)

Der König betet vor der 9. Tagesstunde.

Torpfosten links: Reg. I. (nur noch der Unterkörper des Königs

ist erhalten, Rest zerstört); Reg. II.: nur noch die Titulatur des

Königs und seine Hand mit einem Weihrauchgefäß ist erhalten. Reg.

III. unten: Der König mit der unterägyptischen Krone steht vor einem

Gott (?), der das Was-Szepter in der Hand hält an dem sich oben das

Zeichen für "Leben und Dauer" befindet (der Gott ist nicht

mehr identifizierbar.

Torpfosten rechts: (PM² II 88 [239b)

Register I.: nicht mehr vorhanden

Register II: Der König mit der Atefkrone (mit Kugelperücke darunter)

steht vor Amun-Kamutef.

Register III: Der König mit der oberägyptischen Krone steht vor

einer nicht mehr erhalt. Gottheit. Der Gott hält ein Was-Szepter in

der Hand und gibt dem König "Leben und Dauer". An der Basis

befinden sich Weihetexte.

___________________________________________________________________________

Auf beiden Seitenwänden des Pylons befinden oben sich die Reste

von Darstellungen des "Erschlagen der Feinde" durch den

König (PM² II 88 [235 / links) + 238 rechts).

Darunter befinden sich 5 Reihen mit Namensringe der nördlichen

Völker und auf der rechten Wandseite der südlichen Völker, die vom

König unterworfen wurden. |

|

Beide Bilder: Courtesy to Hannah Pethen - Wikipedia

5. 4. 2011

CC

BY-SA 2.0 |

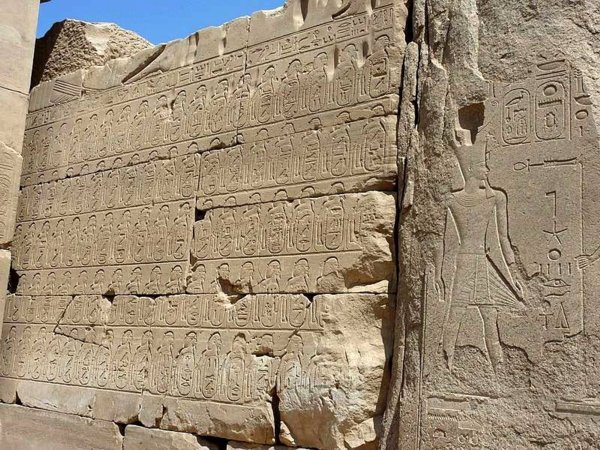

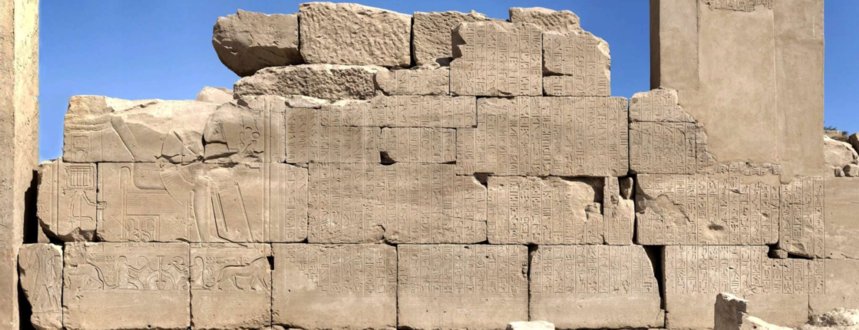

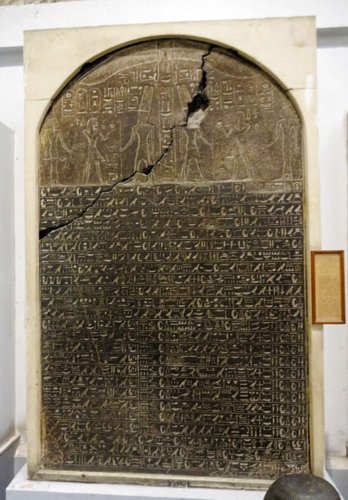

Kammern der Annalen

(Annalensaal)

Thutmosis III. teilte nach dem Bau

seines VI. Pylons den Peristyl-Hof durch zwei Mauern, die eine zentrale,

vorgelagerte Kammer vor dem heutigen Sanktuar von Phillipp Arrhidaeus (dem

früheren Barkensanktuar von Thutmosis III.) bildeten, in drei neue Abschnitte

ein. An den Wänden dieser Kammer - zusammen mit der Ostfassade des VI. Pylons

und den Außenwänden des Heiligtums ließ Thutmosis III. Aufzeichnungen

seiner Feldzüge nach Asien während seiner Regierungsjahre 23-42 (1457 v.

Chr. - 1438 v. Chr.) eingravieren, was zu dem Namen der Kammer ("Kammer

der Annalen"), die einst von einem Dach bedeckt war, das auf den

sogenannten "Wappenpfeilern" ruhte, führte.

Diese

"Annalen beginnen an der nördlichen Wand dieses Heiligtums. Erwähnt

werden auch die geleisteten Tributzahlungen der unterworfenen Länder und die

der befreundeten Nachbarstaaten, wobei die Inschriften an einigen Stellen

stark zerstört sind. Diese Texte werden unter den Wissenschaftlern als

authentisch angesehen und sie sind die umfangreichste und auch wichtigste

Quelle für die Feldzüge von Thutmosis III. Es handelt sich dabei um die

überarbeitete "Kurzform" eines Tagebuches (auf Lederrollen

geschrieben), das die Schreiber während des Feldzuges führten und welches

nach ihrer Rückkehr nach Theben dem Tempelarchiv übergeben wurde (siehe

Thomas Kühn in Thutmosis III. Kemet Heft 3/2001, S. 34).

Thutmosis III. gab

in seinem 40. Regierungsjahr den Auftrag, diese Ereignisse chronologisch nach

Regierungsjahren geordnet, zusammenzustellen (Quelle: Thomas Kühn: Die

Feldzüge Thutmosis III. Kemet 2010, S. 16)

|

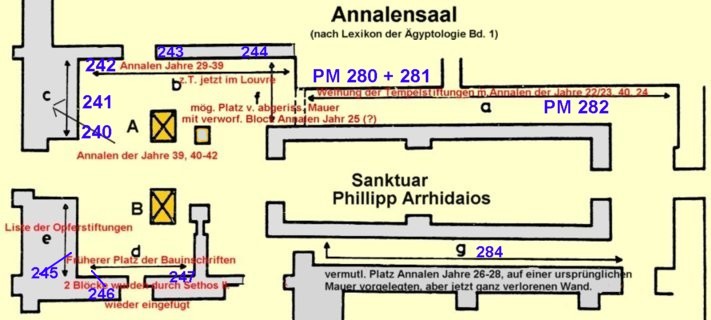

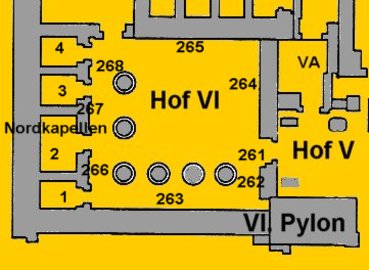

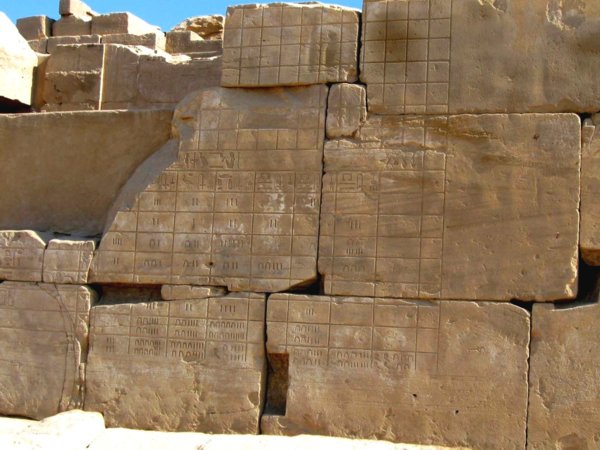

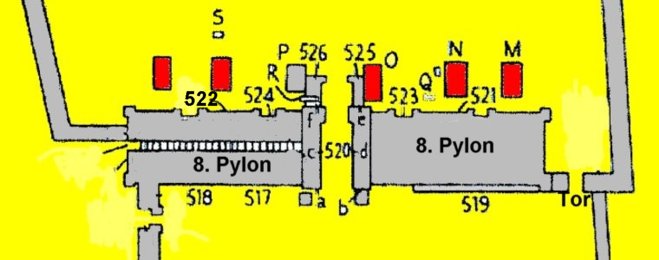

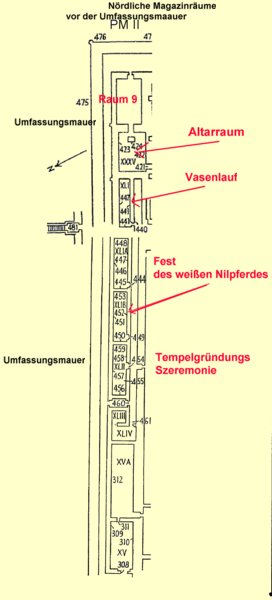

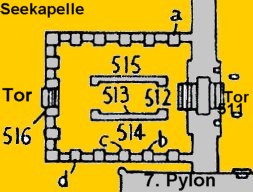

Plan des Annalensaal mit Position der

Annalen-Inschriften von Thutmosis III.

A + B = Wappenpfeiler |

Plan nach Lexikon der Ägyptologie, W. Helck, E.

Otto / Band 1 Harrassowitz-Verlag 1975

modifiziert von Nefershapiland

(die blauen Nummern sind nach Porter & Moss)

- die Pfeile geben die Richtung der Schriftzeichen an - |

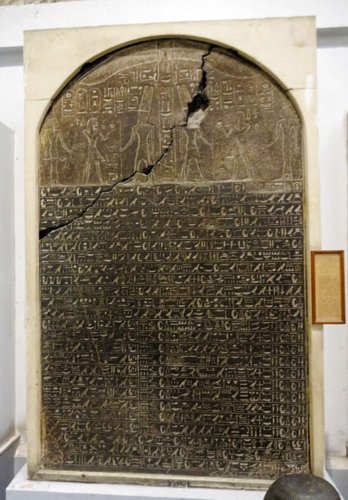

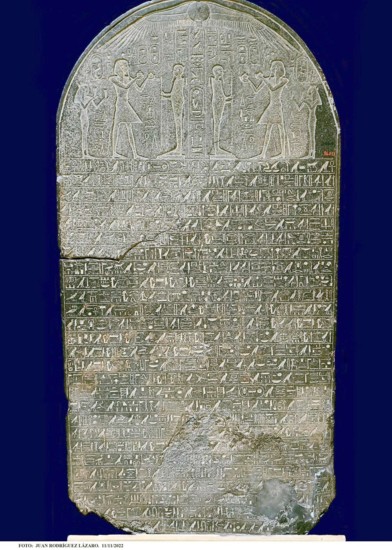

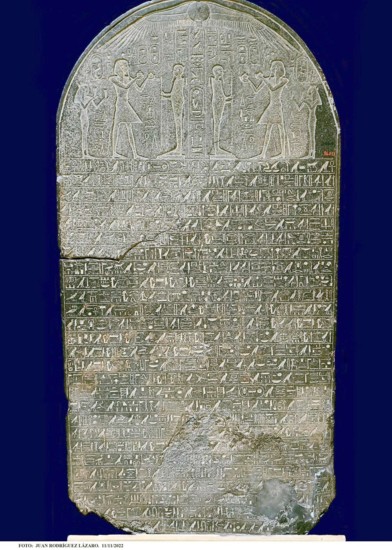

Die Annalen von

Thutmosis III. (die über 16 Feldzüge des Königs nach Asien berichten) beginnen an der nördlichen Wand dieses Heiligtums (PM² II, 97

[282] ) und beginnen

mit einer Einführung:

"Seine Majestät

[Thutmosis III.] befahl zu veranlassen, dass man verewigte [die Siege,

die ihm sein Vater Amun gewährte, in] einer Königsinschrift in dem

Gotteshaus, das seine Majestät für [seinen Vater Amun] gemacht hat,

[weil er veranlasse wollte, dass verewigt werde] der betreffende

Feldzug und die Beute, die [Seine Majestät von ihm[ heimbrachte,

sowie [die Dienstleistungen] aller [Fremdländer], die ihm sein Vater

Re gegeben hatte."

(Quelle: Thomas Kühn, Kemet Nr.10,

Heft 1/2010, S.19

Die Annalen wurden übersetzt und

publiziert von Kurt Sethe in den "Urkunden des ägyptischen

Altertums" Abt. IV, 645-734 (bzw. bis 756).

|

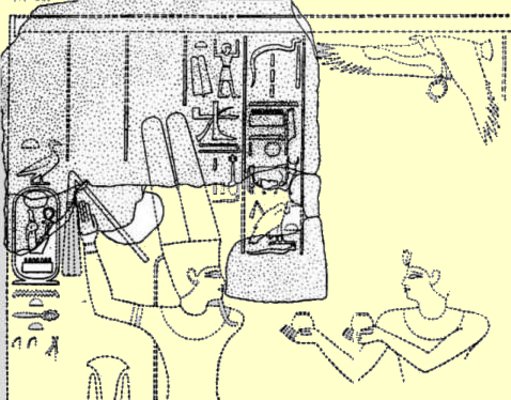

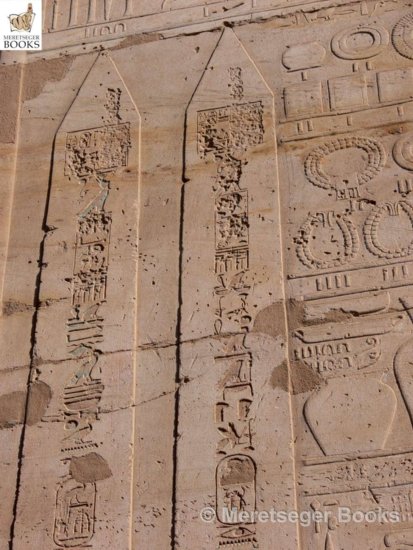

Thutmosis III. steht vor zwei

Obelisken und eine Fülle von Opfergaben. Diese umfassen Kassetten,

Goldarmbänder mit Edelsteinen, Alabastergefäße - gefüllt mit "reiner

Salbe für die göttlichen Rituale", ein Gefäß aus Edelsteinen, dass

"Seine Majestät nach der Absicht seines eigenen Herzens gemacht

hat" und alle anderen Arten von Gegenständen, deren Anzahl und Material

in der Opferliste angegeben wird und die von ihm für den Gott Amun-Re

gestiftet wurden.

|

|

Unterhalb des Pyramidions der

beiden Obelisken ist bei genauerer Hinsicht ein (heute) stark zerstörtes

Bildfeld zu sehen, das einst den knienden König beim Opfer vor dem sitzenden

Amun-Re zeigt. Bei dem rechten Obelisken ist noch der "nw"-Topf (Nun-Topf)

zu sehen und die Beischrift kennzeichnet es als Weinopfer. Auf der

Obeliskenspitze, die sich unterhalb dieses Bildfeldes befindet, beginnt die

Obeliskeninschrift mit dem Serech (auf dem der Horusfalke mit der Doppelkrone

auf dem Kopf sitzt) daneben eine Sonnenscheibe mit Uräen, an denen ein

Anch-Zeichen hängt (Quelle: naunakhte 2009 - Forum Ägyptologie, Referat: Abwege)

Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com

- Fotograf: Francois Olivier - |

Zwischen dem König und diesen

Opfergaben befinden sich zwei Fahnenmasten aus Zedernholz und zwei große

Obelisken aus Granit, auf der sich jeweils eine andere Inschrift befindet. Auf

dem linken Obelisk erklärt der König, "dass er zwei große

Granit-Obelisken mit einem Elektrum-Pyramidion an den Doppeltüren des Tempels

hat errichten lassen" (wohl die beiden Obelisken, die vor dem IV. Pylon

standen und von denen derzeit nur die Sockel übrig sind). Auf dem rechten

Obelisk wird auf die Errichtung der beiden großen Granit-Obelisken mit

Elektrum-Pyramidion verwiesen (dieses waren wahrscheinlich die beiden

Obelisken, die einst vor dem VII. Pylon standen und von denen der eine jetzt

in Istanbul steht).

|

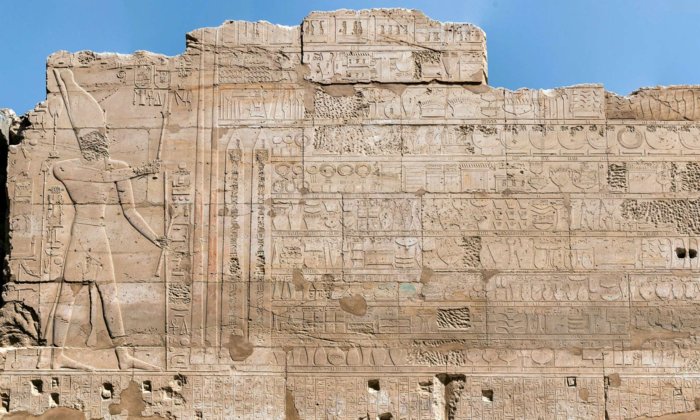

Weihung der beiden Obelisken und der Opfergaben

durch Thutmosis III.

- Nordwand des Heiligtums - im Umgang links vom Sanktuar (PM²

II, 97 [282] ) - |

| Die Annalen beginnen an der nördlichen Wand des

Heiligtums und zeigen Thutmosis III., (in Begleitung seines Kas), der

den "mâkes cane" (ritueller Kultstab aus Holz) und die

weiße "Hedj-Keule" in seiner einen Hand hält und das

Sechem-Szepter in der anderen. Er weiht die Fülle der Opfergaben vor

sich im Namen von Amun-Re. |

|

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Wand der Annalen - Nordwand des Heiligtums'

- Fortsetzung des oberen Bildes nach rechts - Umgang links vom

Sanktuar - |

| Der Opferaufbau auf der "Wand der Annalen"

zeigt eine Fülle von wertvollen Gaben, die der König für Amun-Re

opfert:: Schalen aus kostbarem Stein und Gold sowie verschiedene

Gefäße, Krüge, Teller, große Kessel und Scheiben, die kunstvoll

gefertigt wurden. Ganz rechts sitzt Thutmosis III. auf seinem Thron

und hält in seiner rechten Hand den Heka-Stab. |

|

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Um das Sanktuar des Thutmosis

III. lauft ein aus schmaler Gang (links), dessen nördliche Mauer aus

Sandstein von Königin Hatschepsut dekoriert wurde. Thutmosis III. errichtete

vor dieser Mauer eine neue Wand mit den Aufzeichnungen seiner Annalen, auf

welcher er seine Schlachten, die Kriegsbeute und den an den Tempel des Amun

abgegebenen Teil (Opfergaben) aufzeichnen ließ. Dadurch

"verschwand" die Dekoration der Hatschepsut.

Französische Ausgräber (CFEEK)

hatten diese ursprüngliche Wand wiederentdeckt und ließen sie abbauen um sie

dann als Teil einer Zwischenwand zwischen den beiden nördlich vom Sanktuar

gelegenen "Magazinräumen" der Hatschepsut neu errichten. Diese Wand

weist aber eindeutige Zerstörungen der Darstellungen der Königin und auch

ihrer Kartuschen auf - die höchstwahrscheinlich von Thutmosis III. veranlasst

wurden (denn es gibt keine Hinweise darauf, dass die Wand mit den

Opferweihungen zwischenzeitlich mal abgebaut worden wäre). Dieses lässt

vermuten, dass die "Verfolgung" der Hatschepsut bereits begonnen

hatte, bevor dieser Wandteil der Thutmosis III.-Annalen erbaut worden war

(Quelle: Dr. Karl Leser, Ägyptologie-Forum 2012/Re Thutmosis und

Hatschepsut-Karnak)

Unterhalb dieser großen

Darstellung - welche die gesamte Wandfläche von der nordöstlichen Ecke bis

zum Graniteingang bedeckt - befinden sich 67 Textspalten, die von Ost nach

West gelesen werden und den ersten Feldzug des Königs dokumentieren (Beginn

der Annalen Kolumne 1-67, Jahr 22-23 und Text am rechten Ende). Thutmosis

berichtet, dass er in seinem 22. Regierungsjahre die Grenze bei "Tharu"

überquerte, um die Rebellion der Asiaten zu bekämpfen. Er braucht - nach

einem kurzen Aufenthalt in Gaza - drei Wochen, um in "Yehem"

anzukommen, wo er einen Kriegsrat abhält (nachdem er erfahren hatte, dass der

Fürst von Kadesch alle Prinzen von Palästina und Syrien mit ihren Truppen

und Pferden in Megiddo versammelt hatte, um gegen den ägyptischen König zu

kämpfen. Kriegsentscheidend war die anschließende Beratung von Thutmosis

III. mit seinen Generälen, welcher der 3 möglichen Wege über bzw. um das

Gebirge herum, wohl der richtige wäre. Der König entschied sich dann für

die direkte Route von Aruna durch die enge Schlucht - welche wohl die

gefährlichste war. Die beiden anderen Straßen waren vielleicht sicherer,

aber führten entweder nördlich oder südlich von Megiddo.

Die Annalen werden auf dem

schmalen Gang, der das Barkensanktuar Thutmosis III. (heute Philipp Arrhidaios) auf der rechten Seite umgibt, weitergeführt (PM² II 98 [284] )

und beschreiben auf dem heute zerstörten westlichen Mauerende beginnend,

wahrscheinlich die Feldzüge der Regierungsjahre

26-28. Die Ausgräber haben lt. Porter Moss "Spuren einer früheren

Szene (versteckt durch die Annalen) mit 12 Propheten und Opfergaben für das

Amunfest, begleitet von vier Priestern mit Opfergaben auf den gefundenen

Fragmenten entdeckt (siehe Sethe, Urk. IV. 678-9 [205], 877-8 [257]. Auch

Fragmente des einstigen Barkenschreins von Thutmosis III. wurden gefunden

(einige verbaut im II. Pylon), der hier abgelegt wurde (PM² II 98 [285] ) -

ebenfalls ein Granitblock (Thutmosis III.) vor Amun-Re mit einer Liste

darunter, der ebenfalls wohl aus dem Barkenschein stammt.

Die Annalen der Regierungsjahre

28-39 (heute zum größten Teil im Pariser Louvre) befanden sich auf der

nördlichen Wand des Raumes VA (PM² II

89 [242-244] ) - während die Annalen an der Rückwand der nördlichen

Pylonseite noch in situ sind - sie zeigen den König, der Leben von

Amun und von Mut erhält mit einem Erneuerungstext von Haremhab und die

Annalen der Jahre 29-42 (der untere Teil der Kolumnen 3-32, sowie das meiste

der Kolumnen 33-47 und Teile des oberen Textes sind heute im Louvre / C. 51).

An der Basis der Wand befindet sich ein Erneuerungstexte von Sethos II.

|

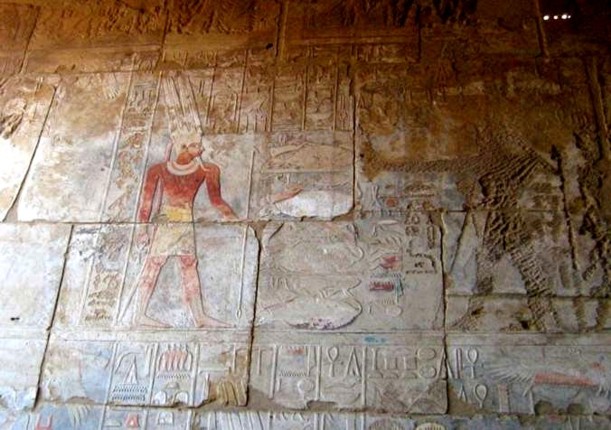

Nördliche Rückwand des VI. Pylons PM² II 89

(240-41) |

| Links erhält Thutmosis III. Leben von Amun-Re und

von Mut - dahinter die Annalen aus den Jahren 29-42 und ein

Erneuerungstext von Haremhab. An der Basis befindet sich ein

Erneuerungstext von Sethos II. Im Hintergrund ist der Obelisk von

Hatschepsut zu sehen und rechts im Bild die Statue des Gottes Amun-Re

(/mit dem jugendlichem Profil von Tutanchamun). |

|

Bild: mit frdl. Dank Saamunra

- alle Rechte vorbehalten - |

Ein

unpubliziertes Fragment der dortigen Annalen befindet sich lt. Porter &

Moss, S. 89 im Brit. Museum (Nr. 1684 - Eingangsjahr 1862).

Weitere

Annalentexte befinden sich auf der südlichen Rückwand des VI. Pylons (PM²

II 90 [245] ). Die Darstellungen zeigen den König, der Leben von Amun erhält

und 33 Kolumnen der Annalentexte mit Fest- und Opferbeschreibungen und einem

Erneuerungstext von Sethos II. an der Basis (siehe auch Schwaller de Lubicz,

Karnak, Pl. 140). Evtl. wiederverwendete Blöcke der Annalen - lt. Porter

& Moss evtl. von hier (?) - befinden sich an der südlichen Seitenwand -

links und rechts des Durchgangs - die von Sethos II. in die Wand "wieder

eingefügt wurden" (PM² II 90 [246 und 247] und Sethe, Urk. IV 736-8

(208) A, B.

|

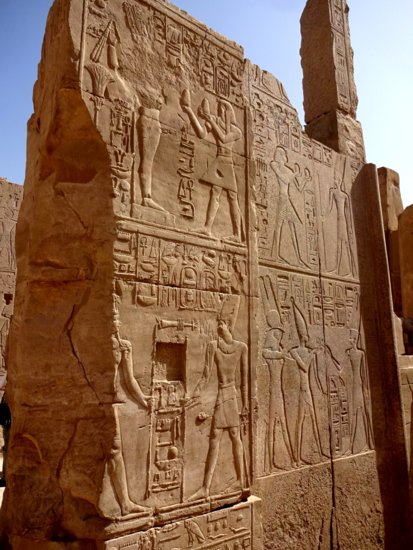

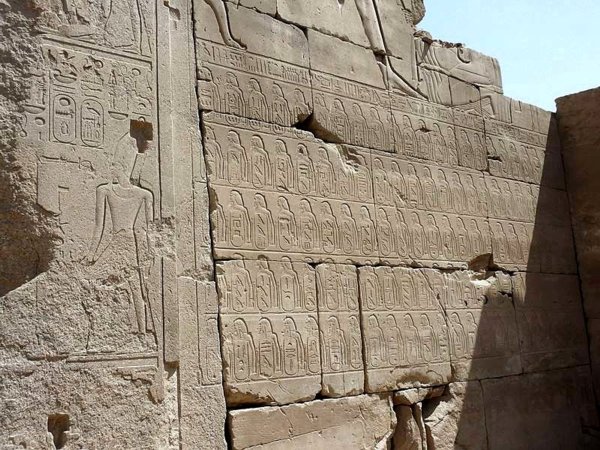

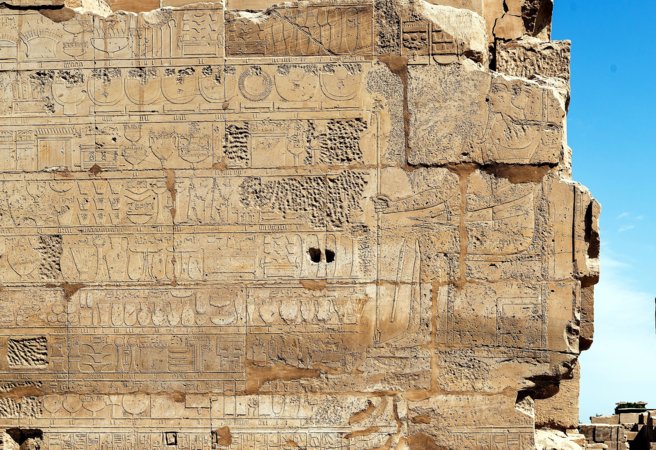

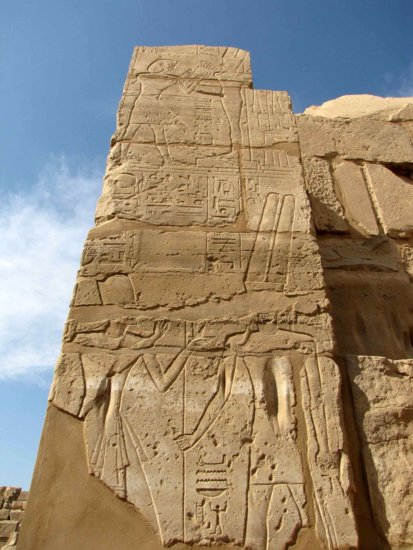

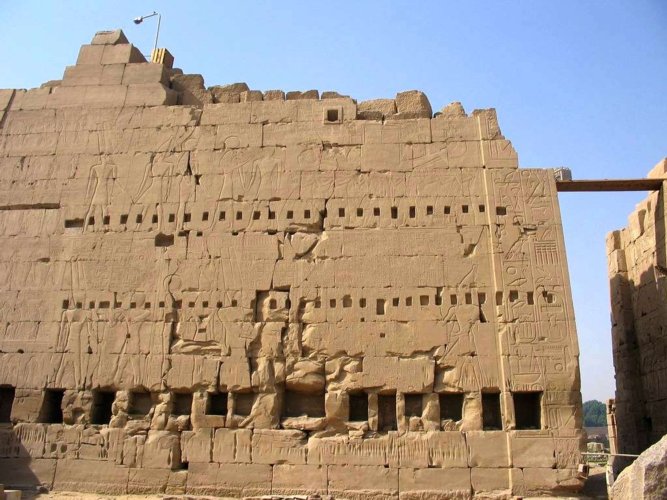

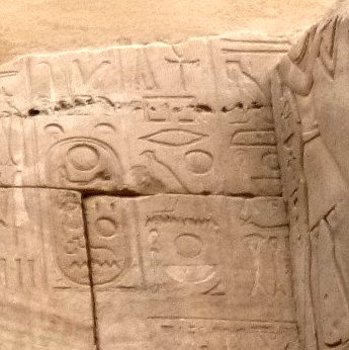

Rückseite Südflügel des VI. Pylons mit

Annalentexte (PM² II 90 [245] )

- ganz rechts im Bild, der Rest des inneren Pylondurchganges mit

Torpfosten - |

| Auf der Rückseite des Südflügels des VI. Pylons

befinden sich 33 Kolumnen Annalentext von Thutmosis III mit der Angabe

von Opfergaben für Feste. Oben links steht Thutmosis III. in

einer Bilddarstellung vor Amun-Re, der ihn an der Hand berührt und

ihm mit der anderen Hand das "anch"-Zeichen - als

Zeichen für Leben - an die Nase hält. Deutlich sind hier die Spuren

der Wiederherstellung des Gottes Amun-Re erkennbar.

Zwischen dem links anschließenden Annalentext von Thutmosis

III. und der Figur des Amun-Re befindet sich eine kurze Textkolumne

mit einem Renovierungsvermerk, der von Tutanchamun stammt, aber

später von Haremhab usurpiert wurde - so wie die weiteren

Renovierungsinschriften in Raum V (Quelle: Silke Grallert, "Bauen-Stifen-Weihen").

Die letzten beiden Kolumnen des Annalentextes zählen Opfergaben

auf (wie etwa 318 weiße Brote für die vier Obelisken Thutmosis III).

An der Basis befindet sich ein Renovierungstext von Sethos II. aus der

19. Dynastie.

Vor der Wand befindet sich eine Sitzstatue von König Amenophis

II (PM² II 90 [254] ). |

|

Bild: Palast der Maat

Autor: Olaf Tausch, Wikipedia 2019

Lizenz: CC

BY 3.0 |

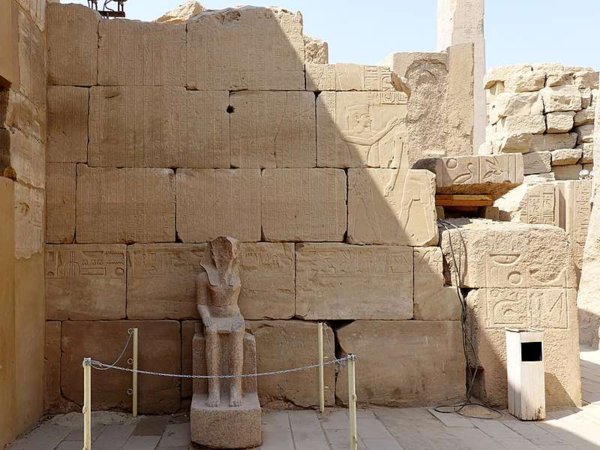

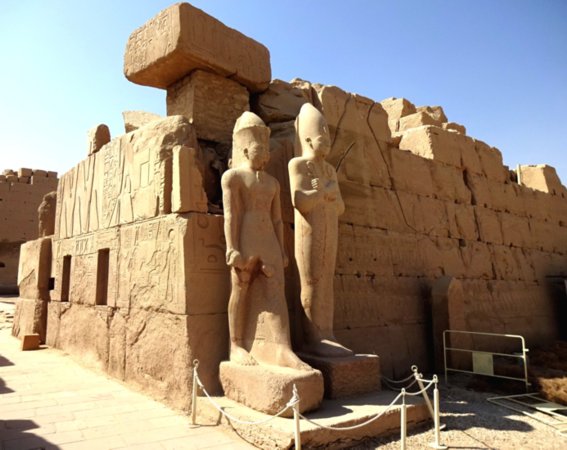

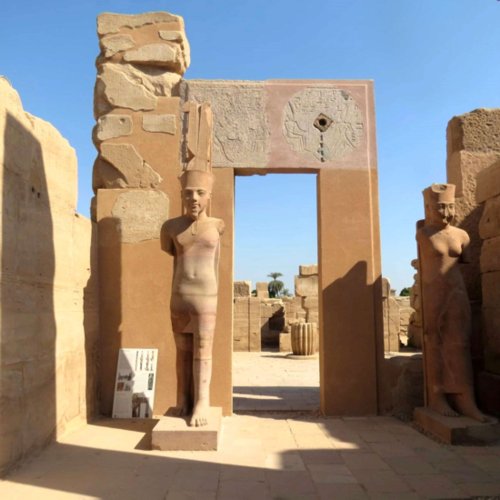

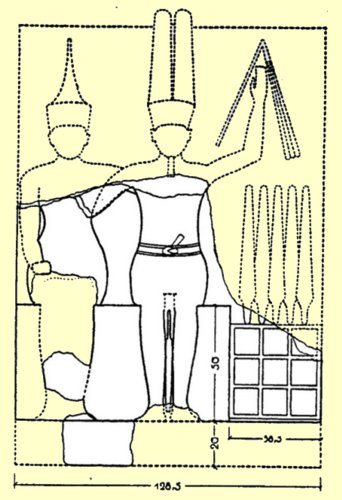

Wappenpfeiler

(PM² II 91 [255+256] )

Die Kammer der Annalen war einst von einem Dach mit

Architraven bedeckt, die auf sog. Wappenpfeilern ruhten. Thutmosis III. ließ

vor seinem ursprünglichen Naos - den Phillipp Arrhideus später mit seinem

eigenen Sanktuar überbaute - zwei 6,77 m hohe Granitsäulen aufstellen, die auf ihrer

Ost- und Westseite vier Szenen und auf ihrer Nord- und Südseite symbolische

Pflanzen der beiden Länder tragen, die außergewöhnliche Details zeigen, die

sog. "Wappenpfeiler". Diese "Pfeiler" sind die einzigen

bekannten Beispiele dieses Typs und ihre architektonische Rolle war in der

Vergangenheit oft Gegenstand von einigen wissenschaftlichen Diskussionen. Der

König trägt auf der südlichen Säule die weiße Krone und wird im oberen

Register von Amunet und unten von Amun umarmt. Auf der nördlichen Säule

trägt der König die rote Krone und wird von Hathor und dann von Amun umarmt.

An der südöstlichen Ecke der südlichen Säule befindet sich über den

Pflanzendarstellungen die Kartusche von Thutmosis mit seinem Thronnamen "Nefer-cheperu"

und darüber wird der König von der Göttin Mut umarmt. Diese Umarmungsszene

erscheint ebenfalls im oberen Abschnitt auf der Ostseite des Nordpfeilers.

|

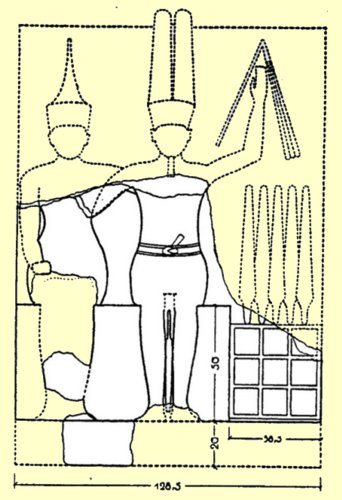

Südpfeiler:

Blick nach Norden

- oben: Mut umarmt Thutmosis III. -

unten: der König wird von Amun-Re umarmt

die westliche und östliche Seite zeigt die Wappenpflanze (Lilie) von

Oberägypten |

Nördliche Pfeiler:

der von Mut umarmte

Thutmosis III.

- obere Darstellung: der König trägt das Nemes-Kopftuch -

die westliche und östliche Seite zeigt die Wappenpflanze (rechts) von

Unterägypten (Papyrus)

|

|

Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com

- Fotograf: Francois Olivier - |

Bild: Courtesy to Jon Bodsworth, Wikipedia

- public domain - |

|

Nördlicher Wappenpfeiler vor dem Sanktuar

oben: der König mit der unterägyptischen Krone - er

wird von Hathor umarmt.

unten: der König wird von Amun-Re umarmt |

Südlicher Wappenpfeiler vor dem Sanktuar

oben: Thutmosis III. mit der oberägyptischen Krone

wird von Amunet umarmt

unten: Thutmosis III. wird von Amun-Re umarmt. |

|