zurück zur Biografie König Unas |

Pyramide König Teti |

Beamte Teti |

Quellen und Literatur-Angaben am Ende

dieser Seite -nummerierte Verweise im Text

PM = Porter Moss, Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic Text,

Reliefs and paintings 1927-1952

Bilder oben: public

domain (James Edward Quibell (1906-1907)

Mit König Teti beginnt die ägyptische

Geschichtsschreibung eine neue Dynastie, die sechste - vielleicht, weil auf

ihn folgend sein Sohn und dessen Söhne in ununterbrochener Folge regierten.

Allerdings lässt sich ein gravierender Unterschied zu seinem Vorgänger Unas

nicht feststellen. Sein Horusname "Der die beiden Länder befriedet"

könnte ein Hinweis darauf sein, dass ihm wieder eine Festigung des Reiches

gelang. Hohe Beamte des Königs Teti, deren Gräber nördlich der

Teti-Pyramide liegen, wie die des Wesirs "Kagemni" oder "Nefer-sechem-ptah"

haben ihre Karriere unter König Isesi begonnen, unter König Unas fortgesetzt

und bekleideten dann unter König Teti höchste Ämter (Kagemni scheint sogar

den Bau von drei Pyramidenbezirke miterlebt zu haben).

Da der Machtwechsel von Unas zu Teti anscheinend

ohne Probleme vor sich ging, ist die dt. Ägyptologin Silke Roth der Meinung,

dass zumindest die Mutter von König Teti der königlichen Familie des Unas

entstammte. Es gibt aber auch Ägyptologen, welche Teti für einen direkten

Sohn von König Unas halten, wie z. B. Wilfried Seipel, der die 6. Dynastie

mit König Unas beginnt. Er schreibt dazu: "Als Königin kann.......S(eschseschet)

nur als Gemahlin des Königs Unas aufgefasst werden, dessen Sohn Teti sein

rechtmäßiger Nachfolger wurde" (Quelle: W. Seipel, a.a.O., 229ff). Doch

lt. Prof. Hartwig Altenmüller (Bemerkungen zur Gründung der 6. Dynastie,

Hildesheim 1990 - Festschrift für Jürgen v. Beckerath zum 70. Geburtstag, S.

5) "bricht diese Annahme in sich zusammen, sobald nicht Unas, wie Seipel

vermutet (Untersuchungen zu den ägyptischen Königinnen der Frühzeit und des

Alten Reiches, Diss. Hamburg, 1980, 222 und 259/6), sondern König Teti als

Begründer der 6. Dynastie angesehen wird, was auch vom "pTurin" und

"Manetho" unzweideutig belegt wird. Daher ist ein bisher unbekannter

Vater des Teti anzunehmen.

Da der Übergang von der 5. zur 6. Dynastie

aller Wahrscheinlichkeit nach friedlich verlief und eine Usurpation des Throns

durch Teti nicht überliefert ist, erscheint die Annahme als wahrscheinlich,

dass nach dem Tod von König Unas die 5. Dynastie erlosch, weil in direkter

Abstammung ein männlicher Thronerbe, d. h. ein Kronprinz (zA

nsw.t n Xt.f) nicht da war. Für diese

Annahme spricht auch die These, dass Prinzen vom Ende der 5. Dynastie, die

eindeutig als gebürtige Prinzen des Unas nachgewiesen werden konnten, bisher

entweder früh verstorben oder nicht belegt sind. Vielleicht zählte der Prinz

"Unas-Anch" zu diesen (siehe SAK 1, 1974, 50).

Die Thronbesteigung des

Teti könnte sich dann nach einem in der ägyptischen Geschichte gut belegten

Muster vollzogen haben, wobei zwei Konstellationen möglich sind: (Quelle:

Prof. Hartwig Altenmüller: Bemerkungen zur Gründung der 6. Dynastie 1990 -

in Festschrift zum 70. Geburtstag von Jürgen von Beckerath, S. 1-20)

- Teti war zwar kein

leiblicher Sohn von König Unas (und damit Thronfolger), aber war evtl.

ein Sohn eines Mannes, der durch die Vermählung mit einer

"leiblichen Tochter" von König Unas in die Familie der 5.

Dynastie reingeheiratet hatte. Als Sohn dieses Paares könnte Teti nach

dem Tod von Unas (ohne eigene Söhne) seinen Erbanspruch mit der

Abstammung der Mutter begründen (siehe Chentkaus am Beginn der 5.

Dynastie)

- Teti legitimierte sich

als Sohn eines ranghohen Mannes und steht hier selbst im Zentrum der

Macht, wobei er nach dem Tod des Königs aus einer leitenden Position

heraus die Herrschaft (mögliche Parallele: Amenemhet I. am Beginn der 12.

Dynastie) in Ägypten übernimmt.

König Teti ist auf der

Königsliste von Abydos (als Nr. 34), der Königsliste von Saqqara (Nr. 33)

und bei Manetho (als Othoes) belegt.

|

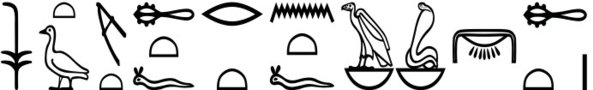

Namen

König Teti

|

| Geburtsname: |

&tj |

Teti |

|

| Thronname: |

--------------- |

---------------- |

|

| Horusname |

%Htp-tA.wj |

Sehotep-taui |

der

die beiden Länder zufriedenstellt |

| Nebtiname: |

%htp-nb.tj |

Sehotep-nebti |

der

die beiden Herrinnen zufriedenstellt |

| Goldname |

Bjk-nbw-smA |

Bik-nebu-sema |

der

Goldfalke, der Vereiniger |

|

Familien- und

Regierungs-Daten von König Teti

- 1. König der VI. Dynastie -

|

|

Regierungszeit:

Altes Reich - Dynastie 6

|

ca.

2345 - 2333 v. Chr.

(um 12 Jahre) |

|

| Vorgänger: |

Unas |

|

| Mutter: |

Seschet

(A) / Seschseschet |

Dodson

& Hilton, Royal families |

| Vater: |

unbekannt

(evtl. Shepsi-sipu-ptah)

|

|

| Geschwister: |

unbekannt |

|

| Ehefrauen: |

Iput

I

Chuit (II.)

Chentkaus IV.

Weret-Imtes

Naert (nach engl. Wikipedia) |

Teti hatte möglicherweise bis zu 9

Töchter, von denen viele nach seiner Mutter Sesheshet benannt sind.

|

| Kinder |

Pepi

I., Nebkauhor, Seschseschet, Seschseschet, Seschseschet Scheschit,

Seschseschet Scheschti und Seschseschet (C) Watetchethor, Teti-anch-chem (verstorben mit ca. 15) und einen weiteren Sohn

gleichen Namens. |

| Begräbnis: |

Saqqara,

Pyramide |

|

Die genaue Länge der Regierungszeit von König

Teti wurde auf der Turiner Königsliste zerstört, aber es wird angenommen,

dass es etwa 12 Jahre waren. Manetho, ein im 3. Jahrhundert v. Chr. lebender

Priester, beziffert seine Regierungszeit mit 30 Jahren (bzw. in der Version

des Pseudo-Erathosthenes 33 Jahre). Auch die zeitgenössischen Datumsangaben

bringen nur wenig Klarheit, da nur wenige erhalten sind, welche sich eindeutig

für Teti zuordnen lassen. Über die Länge seiner Regierung gibt es unter den

Ägyptologen stark unterschiedliche Meinungen: wie Thomas Schneider (Lexikon

der Pharaonen), der ihm 18 Jahre zubilligt - oder Jürgen v. Beckerath mit

etwa 10 Jahren.

Die höchste sicher zuweisbare Datierung ist

"ein Jahr nach dem 6. Mal der Zählung" (Year after the 6th Count

3rd Month of Summer day lost") - Jahr 12- wenn die Zählung alle 2 Jahre

stattfand, von Hatnub, Graffito Nr. 1 (Quelle: Anthony Spalinger: Dated Texts

of the Old Kingdom," SAK 21, 1994, p. 303). Diese Information stimmen mit

dem südlichen Saqqara Stein (Museum Kairo JE 65908.23) aus

der Zeit von Pepi II. überein, der ihm eine Regierungszeit von etwa 12 Jahren

gibt.

Mit der ein- oder zweijährigen Zählung ist die

ursprünglich als Horusgeleit eingeführte landesweite Zählung des

Viehbestandes zum Zwecke einer Steuererhebung gemeint. Nach Michel Baud

könnte auch die Nennung eines "11. Mals der Zählung" im Grab des

Nikauisesi in Tetis Regierungszeit datiert werden, wenngleich auch kein

Königsname genannt wird. Gewisse Probleme bring der Umstand mit sich, dass

diese Zählungen ursprünglich alle zwei Jahre stattfanden (d. h. auf ein

"x-tes Jahr der Zählung" folgte ein "Jahr nach dem x-ten Mal

der Zählung) - später aber auch z. T. auch jährlich stattfinden konnten. Da

neben den beiden genannten Daten nur noch einige Nennungen des "Jahres

der ersten Zählung" und des "Jahres nach der 1. Zählung" in

den Abusir-Papyren überliefert sind, können zur Regelmäßigkeit der

Jahreszählungen unter der Herrschaft von König Teti keine sicheren Aussagen

getroffen werden. Es ergibt sich daher eine minimale Regierungszeit von 13

Jahren und eine maximale von 22 oder 23 Jahren (siehe: Michel Baud: The

Relative Chronology of Dynasties 6 und 8, Leiden / Boston 2006, S.

145-146, 156),

Lt. dem ägyptischen Priester und Chronisten

Manetho ist König Teti von seinem Palast-Leibwächtern während einer

Harems-Verschwörung ermordet. Dieses könnte auch der Grund dafür sein, dass

sein Nachfolger für kurze Zeit (2-4 Jahre) der ansonsten unbekannte

"Userkare" (Mächtig ist die Seele von Ra) war. Tetis leiblicher

Sohn und legitimer Nachfolger, Pepi I. kam erst nach ihm auf den Thron.

Aus der Regierungszeit von König Teti sind uns so gut wie keine

historischen Fakten überliefert. Der Horusname "Sehotep-ptawy" (Er,

der die zwei Länder befriedet" von König Teti, deutet wahrscheinlich

darauf hin, dass am Beginn seiner Regentschaft wahrscheinlich militärische

Befriedigungsfeldzüge stattgefunden haben mussten.

Unter Teti bestanden die Handelsbeziehungen zum syrischen Byblos weiter,

hier fand man vor Ort einen Alabasterteller sowie ein Kalksteinfragment mit

dem Namen des Königs. Aus dem Sinai wurde ein Text gefunden, der in das

"Jahr nach dem 3. Mal der Zählung" datiert ist, daneben fand sich

noch die Angabe: "Der Gott ließ einen Edelstein gefunden werden in NHn-Ra,

beschrieben vom Gott selbst".

Von Tomas - nördlich von Abu Simbel in Unternubien gelegen - zeugt ein

Felsgraffiti, welches von königlichen Beamten hier hinterlassen wurde - von

Expeditionen in dieses Gebiet. Von Tomas aus führt ein Weg zu den in der

westlichen Wüste gelegenen Diorit/Gneis-Steinbrüchen, aus denen schon König

Chephren (4. Dynastie) Gestein holen ließ.

Das Reich im Inneren

Innenpolitisch gab Teti die Macht an

die Zentral-Regierung zurück und stoppte damit das unter Djedkare Isesi

eingeführte halbautonome Regierungssystem. Trotzdem besaßen seine hohen

Beamten noch immer genügend Macht und Ansehen, sich imposante Grabdenkmäler

bauen zu lassen. Die Mastaba seines Wesirs Mereruka in Saqqara z. B. umfasste

beeindruckende 33 Räume und war reich dekoriert. Es ist das größte,

bekannte Grab, das eindeutig einem Adligen des Alten Reiches gehörte. Dieses

wird als Zeichen dafür gewertet, dass der Reichtum Ägyptens vom zentralen

Königshof zu den Beamten transferiert wurde

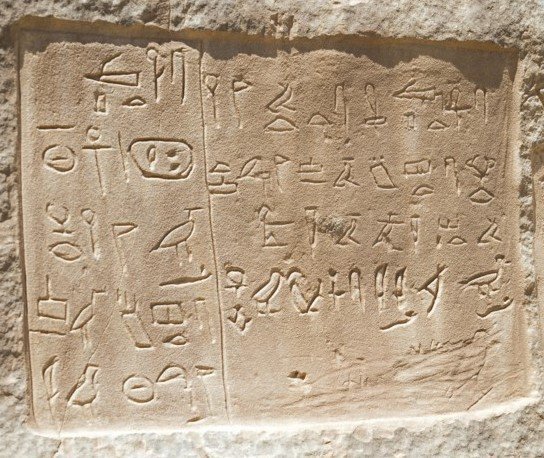

Symptomatisch für die beginnende 6. Dynastie ist,

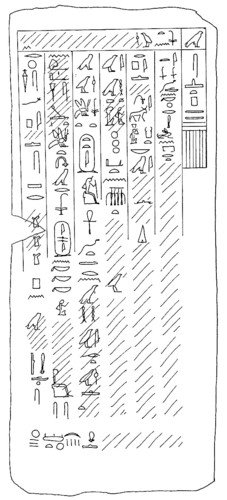

dass es sich bei einem der wenigen erhaltenen Dokumente des Königs um ein

Befreiungs-Dekret handelt. Dieses Dekret ist eine Stele aus Stein, die

zugunsten des Tempels von Abydos am Prozessionsweg zum

Osiris-Chontamenti-Tempel ("des Vordersten-der-Westlichen")

aufgestellt wurde (heute im Brit. Museum Nr. 626 London). Das Dekret gewährte

den Domänen, die zum hiesigen Tempel gehörten, Steuerfreiheit - zudem wird

von einem Neubau des Tempels durch den König berichtet. Es sollte diese

Praxis der Freigiebigkeit gewesen sein, die allmählich die Macht der Monarchie

im Alten Reich unterhöhlte.

|

|

Königliches Edikt für den

Tempel des #ntj-Jmn tjw

in Abydos, heute im Britischen

Museum, Nr. 626:

"Horus

SHtp-Awj Der

König befahl an................................... [Bezüglich]

dessen, was du zur Majestät gesagt hast, dass herausgegangen ..........................

um zu veranlassen ...............................................................................................Vieh

und alle Pflichtarbeiten darin ............................................

[Nicht erlaubt] ...........Die

Felder und Leute sind exempiert für #ntj–[imntjw in

alle Ewigkeit] durch Befehlen des Königs von Ober– und Unterägypten,

Teti, er lebe immer und ewiglich. [Ausgestellt

wurde ein entsprechender Befehl] an [den Fürsten, Einzigen Freund]

sdAtj–bjt

j, Vorsteher von Oberägypten Spss-Ra,

(Sohn des) Nj-kAw-Izzj,

dass er unterlasse, die Zahlung (durch)

einen Magistraten, der diese Sachen macht im

.................................................................Gesiegelt

[in der persönlichen Gegenwart des Königs] 4. Monat der Axt–Jahreszeit,

Tag 3.“

|

Sesheshet

(Sesh) / ( %S

sS.t )

-

Mutter von Unas - |

Titel

mwt nsw.t bjt.j = Mutter

des Königs

Hmt nsw.t = Königsgemahlin |

Belege:

genannt wird sie in:

Papyrus Ebers Medical; Grab des Wesirs Mehi; ihr Titel

"Königsmutter" überlebte auf einem Pfeiler des

Totentempels von Pepi I. (siehe Dodson families). |

(Quelle:

Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004;

engl. Wikipedia, mentioned in the tomb of vizier Mehi; Papyrus Ebers |

Sescheschet (auch "Sesh"

genannt) war die Mutter von König Teti. Sie trug maßgeblich dazu bei, dass

ihr Sohn den Thron bestieg und zwei verfeindete Fraktionen der königlichen

Familie versöhnt wurden (Quelle: Ancient Egypt queen found - The Straits

Times). Im Jahre 2008 entdeckten Archäologen vermutlich ihre Pyramide (Queen's

Pyramid discovered at Saqqara, Plateau Hompage of Dr. Zahi Hawass)

Im medizinischen Papyrus Ebers

(Kolumne LXXVI) wird eine "Seshe(et)" in einem Heilmittel gegen

Haarausfall beiläufig als Mutter des Königs Teti erwähnt (Quelle: Dodson

& Hilton, The Complete Royal families). Seschseschet wird hier als

Verfasserin des Rezepts gegen Haarausfall genannt.

Ein Anwesen der

Sescheschet wird in dem Grab des Wesirs Mehu in Saqqara erwähnt, datiert auf

die erste Hälfte der 6. Dynastie und so wurden die "beiden" Frauen

oft gleichgesetzt. Als letztes ist ihr Titel auf dem Fragment einer Säule im

Totentempel ihres Sohnes Teti erhalten geblieben - der Titel dort lautet

einfach "Königsmutter" - was vermuten lässt, dass König Teti kein

Sohn eines Königs war.

Am 8. November 2008 gab Dr. Zahi

Hawass (damals Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung

bekannt, dass Sescheschet in einer neu entdeckten, 4.300 Jahre alten, 5 Meter

hohen Pyramide in Saqqara begraben worden sei (2). Archäologische Belege

dafür fehlen bislang. Hawass teilte außerdem mit, dass diese Pyramide eine

der besterhaltenen bekannten Nebenpyramiden sei. Die damals neu entdeckte

Pyramide liegt in der Nähe zweier anderer Pyramiden, die vermutlich den

beiden Ehefrauen von Teti (II.) - Iput (I.) und Chuit gehören. Westlich

der neu entdeckten Pyramide fanden sich Lehmziegelmauern, die offensichtlich

zu Magazinen des Grabkomplexes gehören.

Die einst fünf Stockwerke hohe

Pyramide wurde unter einer 7 Meter tiefen Sandschicht, einem kleinen Schrein

und Lehmziegelmauern aus späteren Epochen entdeckt.

Der Zugang ins Innere war noch von der

Granit-Blockierung verschlossen, jedoch hatten frühe Plünderer an der

westlichen Seite einen Tunnel an der Blockierung vorbeigegraben und waren so

in die Grabkammer gelangt.

Man begann Ende November 2008

damit, ins Innere der Pyramide vorzudringen, die Ergebnisse dazu wurden im

Januar 2009 der Presse bekanntgegeben. Der. Zwar war diese - wie die anderen

Pyramiden auch - von Grabräubern teilweise geplündert - jedoch wurde ein

Sarkophag entdeckt, in dem sich das Skelett einer weiblichen Person fand, die

noch in ihrem verrotteten Holzsarg lag. Der Sarkophag aus Granit war bei

seiner Auffindung mit einem Deckel, der ca. 5. Tonnen wog verschlossen.

Im Sarkophag wurden

Schädel-, Bein- und Beckenknochen gefunden, die teilweise noch bandagiert

warten. Des weiteren fanden die Ausgräber goldene Fingerhülsen und einige

Gefäße. Der größte Teil der Keramik datiert in das Alte Reich - einige

andere Scherben stammen aus der 26. Dynastie. Im Sarg fanden sich noch einige

goldene Fingerhülsen, alle anderen kostbaren Grabbeigaben wurden wohl von den

Grabräubern geraubt. Leider fand sich im Grab auch kein Name der

Grabbesitzerin.

Aufgrund fehlender Schriftzeugnisse kann aber bislang nicht

eindeutig bestätigt werden, dass es sich um die Bestattung der Königin Sescheschet

handelt (Quelle: Mummy thought to be Queen Seshestet found in Egypt -

Reutersbericht über den Mumienfund (englisch) auf: reuters.com vom 8. Jan.

2009). Das Bauwerk (Nummer 118) war wohl ursprünglich 14 Meter hoch, an der

Basis 22 Meter - da ihre Basis in einem Winkel von 51 Grad stand.

Iput

(I.)

-

Gemahlin von König Teti (II.)

- Mutter von

König Pepi I. - |

Titel

sAt-njsw.t bjtj =

Tochter des Königs von Ober- u. Unterägypten

sAt-njsw.t-nt-ht.f = Königstochter

von seinem Leib

sAt-ntr = Gottestochter

sAt-ntr-wt =

große Gottestochter

weitere Titel verdankte sie ihrer Heirat mit einem König (Teti)

Hmt-njsw-mery.t = Königsgemahlin,

seine Geliebte

smrt-hrw = Gefährtin

des Horus

wrt-hts = Große

des Hetes-Zepters

mAAt-hrw-stsh = die

Horus und Seth sieht

wrt-Hzwt = Große

des Lobes

weitere Titel

nach der Thronbesteigung ihres Sohnes (Pepi I.)

mwt-njsw.t =

Königsmutter

mwt-njsw.t-bjtj

= Mutter des

Doppelkönigs

mwt-njsw.t-mm-nfr-ppy

= Königsmutter

der Pyramide

Mennefer-Pepy

|

| Pyramidengrab

in der Nähe ihres Gemahls in Saqqara |

Belege:

1) Saqqara-Analenstein - ein als Sarkophagdeckel der Königsmutter

anx-n=s-Pepi III.

wiederverwendeter Monolith mit der Angabe seiner Mutter: Ipw.t (Kairo,

JdE 65908)

2) Opfertafel aus dem Totentempel der Königsmutter

3) Scheintür aus der Nordkapelle

4) Trennwände der Statuennischen ihrer Pyramidenanlage

5) Relieffragmente im Pyramidentempel

6) Drei Gefäße aus der Sarkophagkammer der Königin (Kairo,

JdE 4885 – 6;

JdE

63237 oder

JdE 63238)

7) Stele / Königliches Dekret Pepi I. aus Koptos (Kairo JdE 41890 -

siehe Biografie Pepi I.) mit Geierhaube und Geierkopf;

8) Überreste der Grabanlage des "Sn=j"

und seiner Gemahlin "Zzj" im Umfeld der Teti-Pyramide,

der als Gottespriester der Königsmutter Iput " im

Totenkult der Königsmutter tätig war.

9) Scheintür - entdeckt in der Nähe des Totentempels der Iput I.

(nahe der Nordost-Ecke der Mastaba des "#nt.j-kA"

(eines Untervorstehers der Gottespriester der Königsmutter

Iput I.) mit der Nennung ihres Namens.

10) Ka-Haus der Königsmutter Iput in Koptos, |

Quellen:

Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004;

engl. Wikipedia,

W. Grajetzki, Altägyptische Königinnen, Hieroglyphenwörterbuch,

Golden House Pub., London 2005 - ISBN 978-0-9547218 -

Tyldesley, Joyce (2005), Chronik der Königinnen von Ägypten, Great

Britain, Thames & Hudson. |

Königin

Iput (I.) - die Ehefrau von König Teti II. - könnte evtl. eine Tochter von

König Unas aus der 6. Dynastie gewesen sein. Ihre Mutter war dann die

Königsgemahlin Nebet oder Chenut. Sie war die Mutter von Tetis Nachfolger Pepi I. und ist

zusammen mit ihrem Sohn auf einer Dekret-Steöe aus Koptos dargestellt (3).

Wenn die Skelettreste, die man in ihrer Pyramide fand, wirklich zu der

Königin gehören, starb sie als Frau in einem mittleren Alter (Grajetzki,

Altägyptische Königinnen: Ein Hieroglyphisches Wörterbuch, Golden house

Publication,London 2005).

Die

Ehefrau von König Teti II. und Mutter von König Pepi I. wird auf mehreren

Belegen aus der Zeit ihres Sohnes Pepi I. identifiziert - und unterscheidet

sich auch als solche deutlich von der einer Königin gleichen Namens aus der

Zeit Pepi II. Sie wird u. a. in der Titulatur ihres Sohnes Pepi I. auf dem

Annalenstein von Saqqara genannt (der später als Sarkophagdeckel der

Königsmutter Anchnes-Pepi verwendet wurde (siehe Baud/Dobrey BIFAO 95, 1996,

23-92). Wie üblich beginnen die Aufzeichnungen für einen neuen Herrscher auf

dem Annalenstein von Saqqara mit der Titulatur und der Angabe des Namens

seiner Mutter: "Horus Mery-taui, König von Ober- und Unterägypten,

Mery-het-Nebtj, Goldhorus, Sohn des Re, Pepi, Mutter des Königs von Ober- und

Unterägypten, Iput".

Die

Abstammung von Königin Iput I. ist aber nicht so gesichert, wie es den

Anschein hat. Zwar trägt sie den Titel "Tochter des Königs von Ober-

und Unterägypten" und "Königstochter, leibliche", welche sie

eindeutig als Tochter eines Königs und Prinzessin ausweisen, aber der 2.

Titel könnte nach Silke Roth (siehe: "Königsmütter") zu "[zA.t–nTr

nj.t] X.t [= f], "leibliche

Gottestochter" oder mit Michel Baud (Dissertation: Famille royale et

pourvoir dans I'Ancien Empire égyptien 1999) zu [zA.t – nTr

nj.t] X.t [= f] zu "leibliche

Gottestochter" als Teil des Herrinnen-Namens von Pepi I. ergänzt werden

und scheidet als sicherer Beleg für eine königliche Herkunft evtl. aus. Lt.

Roth und Baut ist der verbleibende Titel "zA.t– jswt–bit" so ungewöhnlich, dass es sich

evt. um einen Ehrentitel handeln muss. Nach Silke Roth hat Pepi I. seine

Mutter hier nachträglich als "Tochter des Königs von Ober- und

Unterägypten bezeichnet, um damit eine genealogische Anbindung seiner Familie

an die königlichen Ahnen der 5. Dynastie herzustellen. Bettina Schmitz (Untersuchungen zum Titel Königssohn,

1976, Rudolf Habelt-Verlag, Bonn) geht sogar davon aus, dass Iput I. gar

nicht königlicher Herkunft sein kann, weil die Könige einer neuen Dynastie,

in diesem Fall Teti, niemals eine Tochter der Vorgängerdynastie geheiratet

hätten. Nach der Meinung des brit. Ägyptologen Arthur R. Callender

(Assistent von Howard Carter bei den Ausgrabungen von KV 62), weisen die erste

sekundär zur Pyramide umgebaute Mastaba von Iput I. und die einfache

Ausstattung ihres Grabes darauf hin, dass sie ursprünglich einen niedrigeren

sozialen Status hatte als Chuit (II.), die andere Gemahlin von König Teti.

Daher stellt sich bei manchem Ägyptologen die Frage: wer war die

Königsgemahlin von Teti II. eigentlich, bevor sie ihn heiratete und die

Mutter seines Nachfolgers König Pepi I. wurde? (5).

Nach

der Meinung von R. Bußmann (siehe SAK 39) könnte hier das sog. "Koptos-Dekret"

von Pepi I. den entscheidenden Hinweis für die Herkunft der Königin Iput I.

geben. Ebenso wie später Merenre I. und Pepi II. es in Abydos getan haben,

besteht die Möglichkeit, dass Pepi I. einen Statuenkult für die Familie

seiner Mutter Iput I. in deren Herkunfsort Koptos (Hauptstadt des 5.

Oberägyptischen Gaus) errichten lassen hat. Iput I. wäre demnach die Tochter

einer einflussreichen Gaufürstenfamilie in Koptos zur Zeit der 6. Dynastie

gewesen.

Pepi

I. wurde für seine Mutter Iput I. (die zunächst unweit des Bezirks ihres

Gemahls Teti II. in einer Mastaba bestattet wurde) als Bauherr tätig und

verwandelte postum ihre Mastaba zu einer Pyramide einer Königsmutter um,

sowie der Einrichtung eines Ka-Hauses für seine Königsmutter in Koptos.

Zudem verlieh er ihr den Titel "Gottestochter" und stiftete eine

Opfertafel, in welcher Iput I. als "Königsmutter des Pepi in Pepi

Men-nefer" bezeichnet wird. Von der ursprünglichen Mastaba-Form der

Grabanlage der Iput I. zeugen heute nur noch die für eine Pyramide untypische

senkrechte Schachtanlage, in der sich ein Kalkstein-Sarkophag in einer

einfachen Kammer befand (siehe dazu Janosi/Pyramidenanlagen, 181) sowie die

Bauweise des im Osten vorgelagerten Totentempels, der sich durch die Abfolge

und Gestaltung seiner Räume von den sonst üblichen Pyramidentempel der

Königinnen-Pyramiden unterscheidet (siehe Silke Roth/Königsmütter des Alten

Ägyptens, 2001, Harrassdowitz-Verlag).

Pyramide

der Iput (I.)

Der

Pyramidenkomplex der Königin Iput I. (ebenso wie der von Königin Chuit

II.) befindet sich in nördlicher Richtung - sehr nahe bei der Pyramide von

König Teti. Diese Komplexe wurden ursprünglich 1898 von Victor Loret

untersucht, aber eine intensivere - wenn auch nicht vollständige - Ausgrabung

von Cecil Firth und Battiscombe Gunn wurde 1926 durchgeführt und publiziert. Victor Loret hielt den

Bau allerdings nicht für eine Pyramide, sondern für eine Mastaba. Vito

Maragioglio und Celeste A. Rinaldi haben in den 1960er Jahren die Grabstätte

genau vermessen. Viele

Jahre später äußerte Rainer Stadelmann die Überzeugung, dass die Pyramide

der Königin Iput I. zuerst als Mastaba erbaut worden war und später unter

König Pepi I. (dem Sohn von Iput I.) in einen Pyramiden-Komplex umgewandelt

worden ist. Abschließend

wurde der Bezirk 1996 von einem ägyptischen Team unter Leitung

von Dr. Zahi Hawass nochmals erforscht.

Die Königin starb

wahrscheinlich am Ende der Regierung des Königs

Userkares, auf jedem Fall aber noch vor dem Regierungsantritt ihres

Sohnes Pepi I. Nach

seiner Thronbesteigung ließ Pepi I. die Mastaba teilweise abtragen und durch eine Pyramide

ersetzen, was parallel zu den Arbeiten an der Pyramide seines Vaters Teti

stattgefunden haben dürfte. Es hat den Anschein als hätte Pepi

I für den Bau der Pyramide seiner Mutter Iput

I. Material von der Pyramide Königin Chuit

II. verwendete, dabei wurde diese so stark abgetragen dass es bis in

die jüngste Zeit hinein nicht möglich war. sie als Pyramide zu

identifizieren. Ob sich an der Südseite der Teti-Anlage weitere

Nebenpyramiden befinden, muss unbeantwortet bleiben, da in diesem Gebiet

bisher keine Untersuchungen durchgeführt wurden (4).

Die

Iput-Pyramide liegt etwa 90 m nördlich der Teti-Pyramide. Bei der Anlage der

Iput I. beträgt der Abstand zur Umfassungsmauer des Teti-Bezirks ca. 75 m und

ist vom Bezirk der anderen Königin von Teti, Chuit II., durch eine eigene

Umfassungsmauer getrennt. Sie liegt mit der Chuitanlage auch nicht in einer

Flucht. Die Iput-Pyramide hatte eine Basislänge von 21 m (=40 Ellen), bei

einem Winkel von 63-65° und hatte somit eine Höhe von ca. 21 m = 60 Ellen,

bei einem Bauvolumen von 4.689,30 m³.

Der

Iput-Komplex hat keinen Taltempel, keinen Aufweg und keine Kultpyramide, weist

aber eine Reihe von ungewöhnlichen Merkmalen auf: der Totentempel, der sich

auf der Ostseite der Pyramide befindet, besitzt einen ungewöhnlichen - nicht

standardmäßigen Grundriss. Er ist von der Teti-Pyramide aus von Süden zu

betreten. Heute zeugen von der Grabanlage der Königin Iput I. nur noch die

für eine Pyramide untypische senkrechte Schachtanlage mit dem originären,

grob gearbeiteten Kalkstein-Sarkophag, der in einer einfachen Kammer stand,

sowie möglicherweise die grundlegende Struktur, des im Osten vorgelagerten

Totentempels. Die Pyramide selbst hatte einen

dreistufigen Kern. Der von einer eigenen Umfassungsmauer begrenzte Bezirk der

Iput I. weist an der Ostseite der Königinnenpyramide auch eine kleine

Kultpyramide auf (Quelle: Stadelmann, Pyramiden, 192).

Der Eingang zur Pyramide selbst ist aber einzigartig.

Er besteht aus einem vertikalen Schacht, der auf Höhe der zweiten Schicht des

Kerns beginnt, worauf die Vermutung basiert, dass die Pyramide ursprünglich -

wie schon von Prof. Rainer Stadelmann festgestellt - als Mastaba gebaut wurde und später nach der Thronbesteigung von Iputs Sohn

in eine Pyramide umgewandelt wurde. Leider ist von der eigentlichen Pyramide

nur noch der ursprüngliche Mastaba-Abschnitt erhalten. Vom Eingangsportal aus

rosafarbigen Granit des Pyramidenbezirks der Iput zeugte bis vor kurzem nur

der Bericht des ersten Ausgräbers, Victor Loret. Dieser sah die Türpfosten

noch in situ und er fand den Türsturz noch auf dem Boden liegend

(siehe Loret, BIE 10, 1899, 89). Im "Livre des Rois" von Gauthiers

wurden dann später einige Titel der Königin wiedergegeben (LR I, 146 m. Anm.

I.). Diese hatte Loret offenbar auf den Inschriften der Opfertafel, der

Scheintürstele in der Nordkapelle und den Trennwänden der Statuennischen des

Totentempels gesehen.

In der Grabkammer (Tiefe ab

Bodenniveau ca. 11 m; Länge ca. 4 m und Breite 2,80 - 3,60 m) wurde ein grob

behauener Kalkstein-Sarkophag (Länge 2,50 x 1,50 x 1,75 m) mit Fragmenten

eines Zedernholzsarges und Knochen einer Frau mittleren Alters entdeckt (Alter

zwischen 35 -45 Jahren). Allerdings erklärte Dr. Zahi Hawass, dass es sich um

die Knochen einer jungen Frau handelt (?). Von den Grabausstattung der

Königin haben sich 5 Kalkstein-Kanopen, eine Kopfstütze aus Alabaster, zwei

Alabastertäfelchen mit dem Namen der 7 heiligen Öle, ein goldener Armreif,

Modellgefäße aus Alabaster und Kupfer sowie blattvergoldete Werkzeugmodelle

aus Kupfer, die zum Teil mit Namen und Titel der Königsgemahlin beschriftet

sind. Die fünf Kanopen sind merkwürdig, da es normalerweise nur vier

pro Set gab, was bedeutet, dass die fünfte zu einer anderen Bestattung

gehören muss (5).

Bei seinen jüngsten

Nachgrabungen entdeckte Dr. Zahi Hawass auch einen Türpfosten aus Kalkstein,

der mit Bildern von Schlangen, liegenden Schakalen und Löwen verziert war.

Allerdings glaubt Dr. Hawass, dass dieser Türpfosten wahrscheinlich aus dem

nahen Djoser-Komplex stammt.

Der Totentempel der Iput I.

Der kleine Totentempel von Iput an

der Ostseite ihrer Pyramide hat einen etwas a-typischen Grundriss - vermutlich

aufgrund anderer, bereits in der Nähe vorhandener Monumente, die den für den

Bau des Pyramidenkomplexes verfügbaren Platz einschränken. Der Totentempel

besaß

- hinsichtlich der Abfolge und Gestaltung der

Räume gegenüber den Pyramidentempeln anderer Königinnen, Besonderheiten. Z.

B. musste man, um den Totenopferraum zu erreichen, nicht - wie sonst in

anderen Pyramidentempeln üblich - den Hof überqueren, wie bei

Mastaba-Tempeln der Königinnen Nebet und Chunet aus der Regierung

von König Unas.

|

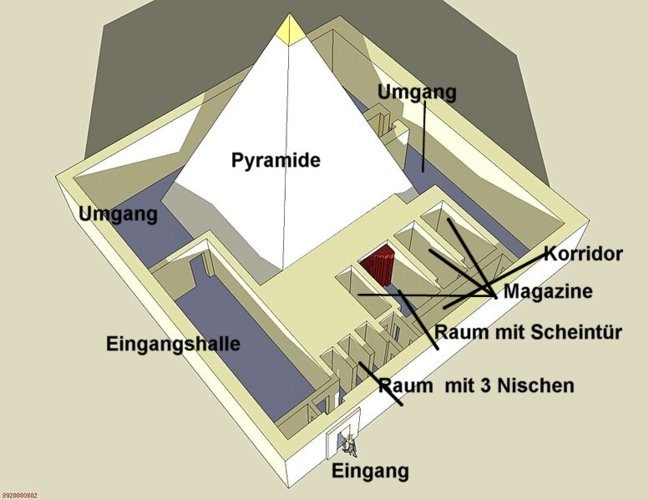

Hypothetischer Grundriss

des Iput-I.-Pyramidenbezirks in Saqqara

(der Plan von Neithsabes entspricht

hinsichtlich der Säulen nicht der Forschung!) |

Die Eingangshalle

bestand aus vier Kalksteinsäulen, gefolgt von einem Vorraum mit zwei Säulen.

Der Eingang mit Türpfosten und Türsturz aus Rosengranit befand sich auf der

der Königspyramide zugewandten Süd-Seite.

Hinter dem 3-Kapellenraum (Länge 5,70m, Breite 2,70m) mit den drei tiefen

Nischen für die Königinnenstatuen folgt der Totenopferraum (A) mit

einer Scheintür aus Kalkstein, die Granit imitieren soll (Länge

6,40m; Breite 2,10m / ca. 3 ½ x

12 Ellen = 1,85 x 6,30m), dem im Norden ein Magazinraum (B) annähernd

gleicher Größe und Ausrichtung folgt.

Der ganze Komplex war von einer Umfassungsmauer aus Kalkstein

umgeben. |

Umzeichnung: Pyramide

Iput I.

Autor: Neithsabes, Wikipedia 2008

Lizenz: CC

BY 3.0

re-worked by Nefershapiland / beschriftet

- Lizenz CC BY-3.0 - |

Nördlich einer Nord-Süd

ausgerichteten Eingangshalle mit den 4 Kalksteinpfeilern (fehlen im obigen

Plan leider) liegt ein kleiner

Ost-West orientierter Raum mit drei Türen. Die nördliche der Türen gewährt

den Zutritt zu einem offenen Nord-Süd-ausgerichteten Achtpfeilerhof in

Zweierreihe (dem sog. Verehrungshof - im Plan oben hat dieser nur 6 Säulen !)

(Länge 11,60 x 5,90 m). Die westliche Türe des

Durchgangsraumes führt in den inneren Teil des Totentempels.

Als erstes trifft man

im inneren Teil des Totentempels auf einen Raum mit zwei Kalksteinpfeilern (im

Plan von Neithsabes nicht vorhanden). Im Norden eines Drei-Kapellenraumes

(Länge 5,70 x Breite 2,70 m) befinden sich drei tiefe Nischen, in denen sich

wohl Statuen der Königin befanden. Von hier aus gelangt man nach Norden in

einen Ost-West orientierten Totenopferraum mit einer Länge von 6,40 m und

einer Breite von 2,10 m. Im Norden ist ein Magazinraum mit gleichen

Abmessungen und Größe angegliedert.

An der Westwand des

Totenopferraumes befand sich eine bemalte Scheintür aus Kalkstein, die wohl

einst Granit imitieren sollte. Davor stand eine Opferplatte aus Rosengranit,

deren Inschrift - zusammen mit den Inschriften der Scheintür aus Granit in

der Nordkapelle - für die Datierung der Änderungen der Mastaba in eine

Pyramide ausschlaggebend waren.. Die Inschrift darauf nennt Iput I. als

"Königsmutter [der Pyramide] von Dauer ist die Schönheit des

Pepi". Diese Inschrift stellt den ältesten Beweis für eine Verbindung

zwischen einer Königin und dem Königskult dar.

Zum

Dekorationsprogramm:

Im kleinen „Durchgangsraum“, dem

Pfeilerhof und dem Kapellenraum sind Teile der unteren Register erhalten, die

dem Totenopferraum zustrebenden Opferträger u.ä. zeigen. Eine stehende

Königin befindet sich auf den Außenseiten der Trennwände zwischen den 3

Kapellen - eine Reihe von lose aufgefundenen Reliefblöcken mit

großformatigen Darstellungen der Königsmutter zeigen sie im Umgang mit den

Göttern oder unter dem schützenden Horus-Falken schreitend. Des weiteren

ihren königlichen Sohn Pepi I., begleitet von seinem Ka. Auf einem weiteren

Fragment ist die Göttin Hathor in ihrer Kuhgestalt mit Kuhgehörn und

Sonnenscheibe geschmückt zu sehen. Sie verheißt dem König Pepi I.

"Leben und viele Sed-Feste". Auf einem anderen Fragment steht die

Göttin Hathor vor der Königsmutter und übergibt ihm ein "was-Szepter",

was sie wesensgleich mit den Göttern erscheinen lässt.

(Quellen für den obigen Artikel

über die Iput-Pyramide: ÄAT 46 – "Die Königsmütter im Alten Ägypten",

Silke Roth; "Zum Dekorationsprogramm des Pyramidenbezirks König Teti II.

Dagmar Stockfisch; Peter Janosi / MDAIK 45)

*

In

den dem Totentempel im Osten vorgelagerten Magazinräumen, wurde zu einem späteren

Zeitpunkt das Grab des Prinzen &t i–anx /

Tt - anch

eingerichtet, dessen Scheintür an der östlichen Mauer des Hofes der Königsmutter

angrenzt (4). Ganz in der Nähe des Totentempels der Iput I. - nahe der

Nordost-Ecke der Mastaba des "Chenti-ka" (#nt.j-kA),

wurde die Scheintür eines

"Untervorstehers der Gottespriester der Königsmutter Iput" (jmj-x.t

Hm.w nTr mw.t nswt Ipw.t)

entdeckt.

C

huit (II.) "Die Beschützte"

-

Ehefrau von König Teti II. - |

Titel

Hmt nsw.t = Königsgemahlin

mt-njswt mryt=f =

Königsfrau, seine Geliebte

smrt-jrw = Gefährtin

des Horus |

Belege:

Opfertisch mit den Titeln und dem Namen der Königin, gefunden im

Bestattungskomplex (Totentempel ?) ihrer Pyramide nordöstlich der

Pyramide des Königs Teti in Saqqara. |

(Quelle:

Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004;

engl. Wikipedia, franz. Wikipedia /Pyramide Khouit II.) |

Chuit

(II.), (Chuit A nach Dodson) deren Name "die Beschützte" bedeutet,

war evtl. die erste königliche Gemahlin von König Teti II. Wenn dieses

zutrifft, wurde ihre Position später von Iput I. (siehe oben) übernommen.

Evtl. war Chuit - lt. der Ägyptologen Peter Jánosi und Arthur Callender

(Quelle: Miroslav Verner, The Pyramids: The Mysterie, Culture, and Science of

Egypt's Great Monumentes. Grove Press 2001) - die Mutter des kurzfristigen

Königs Userkare - was aber überhaupt nicht sicher ist (einige der Forscher

halten aber auch eine Königin Chentkaus III - genannt auf einem Block von der

Pepy I.-Pyramide -. als Mutter von Userkare) (siehe Dodson & Hilton:

Complete Royal Families, Thames & Hudson 2004). Die Königin Chuit (II.)

war die Mutter des Königssohnes "Tetianch-chem" und möglicherweise

der Königstochter "Seshseshet Sheshit".

Pyramide

der Königin Chuit (II.)

Die Pyramiden der beiden Königinnen Iput I. und Chuit (II.) wurden zwischen

Juli 1897 und Februar 1898 von Victor Loret nördlich des Pyramidenkomplexes

König Tetis in Saqqara entdeckt und teilweise ausgegraben. Die unterirdische

Anlage des Grabes fand Loret damals nicht, doch legte er die Kultanlage frei

und identifizierte die Besitzerin der Grabanlage aufgrund der von ihm

gefundenen Relieffragmente (siehe Jean Phillipe Lauer, Saqqara, Die

Königsgräber von Memphis, Gustav Lübbe-Verlag 1977). Firth und Gunn, welche

an der Pyramidenanlage der Königin Iput I. gruben, untersuchten die Anlage

der Königin Chuit II. nicht, obwohl ihr Grabkomplex direkt im Süden an den

der Königin Iput I. angrenzt - nur etwas seitlich nach Westen versetzt und

näher zur Königspyramide als dieser.

Unsicher

blieb lange Zeit, ob diese Stätte überhaupt eine Pyramide gewesen ist.

Loret, ihr Entdecker, dachte zunächst, das Grab der Chuit (II.) sei eine

Mastaba. Erst die Ausgrabungen durch Maragioglio und Rinaldi in den 1960er

Jahren deuteten darauf hin, dass Chuit in einer Pyramide begraben wurde - es

wurden auch Reste von Mauerwerk gefunden, die zu den Ruinen eines kleinen

Totentempels gehörten. Der französische Ägyptologe und Direktor der

französischen archäologischen Mission von Saqqara (Leiter der Ausgrabungen

in der Nekropole des Königs Teti in Saqqara 1990 - 1997) Audran Labrousse

ermittelte erneut die Position der mittlerweile völlig verschwundenen

Grabanlage, die seit den Ausgrabungen von Loret in den Jahren1897-1898 und

Firth im Jahre 1922 in Vergessenheit geraten war.

Weitere

Ausgrabungen von Dr. Zahi Hawass im Jahre 1995-1997 haben dann den

Pyramidencharakter der Grabanlage bestätigt. Die Anlage hatte die gleichen

Abmessungen wie die Pyramide der Königin Iput (I.) und auch einen ganz

ähnlichen Totentempel wie diese auf ihrer Ostseite. Die Pyramide war

ursprünglich wohl 20 m hoch - heute stehen davon nur noch ca. 7 m. Die solide

gebauten unterirdischen Grabräume sowie der Sarkophag aus rosa Granit

führten lt. Hawass zu der berechtigten Annahme, dass Königin Chuit (II.) -

ähnlich wie Iput (I.) eine bedeutende Stellung am Königshof innehatte.

In

einem der Grabräume der Chuit-Pyramide wurde der Sarkophag eines

Würdenträgers namens "Abed" aus der Hyksoszeit gefunden, was wohl

beweist, dass die Pyramide zumindest noch einmal geöffnet und für weitere

Bestattungen benutzt wurde.

|

Hypothetischer Grundriss

des Chuit-Pyramidenbezirks in Saqqara

|

| Das Bauwerk hat eine

Seitenlänge von 21 m und wurde 1898 von Victor Loret entdeckt. Lange

Zeit war umstritten, ob es sich bei diesem Grabmal tatsächlich um

eine Hyramide handelte. Erst erneute Graburnen, die 1995 unter der

Leitung von Dr. Zahi Hawass begannen, konnten dies bestätigen.

Ausgrabungen ergaben, dass die Pyramide

eine Grabkammer mit einem rosa Granitsarkophag beinhaltete. Der

Totentempel, der mit dem Bestattungskomplex verbunden ist, befindet

sich östlich der Pyramide. Der Tempel enthielt einen Opferraum mit

einer Scheintür und einem Altar. Die Wände waren dekoriert und

zeigten Szenen mit Opferträgern. |

Umzeichnung: Pyramide

Khout II.

Autor: Neithsabes, Wikipedia 2008

Lizenz: CC

BY 3.0

re-worked by Nefershapiland / beschriftet

- Lizenz CC BY-3.0 - |

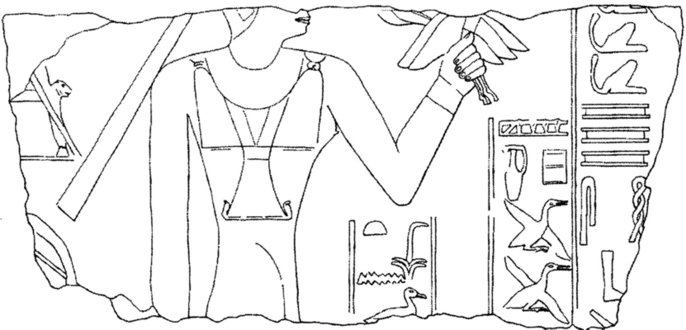

Umzeichnung

aus dem Grabbezirk der Königin Chuit in Saqqara |

| Darstellung aus dem Grabbezirk der

Königin Chuit II. - Gemahlin von König Teti II. Die Königin

steht in einem kleinen Papyrusboot und hält zwei Vögel in ihrer

linken Hand. Die Inschrift vor ihr weist die Königin als

Königstocher aus (zAt-nsw.t) (?).

Den Nachgrabungen des SCA an der

Grabanlage der Chuit II. in Saqqara unter Leitung von Audran Labrousse

im Jahre 2008 zufolge ist lt. Dr. Zahi Hawass dieser Pyramidenbezirk

"älter" als der der Königin Iput I. - somit müsste Chuit

II. die erste Gemahlin von König Teti gewesen sein und somit spricht

einiges dafür, dass Chuit die Position der "Großen Königlichen

Gemahlin" innehatte.

|

| Bild aus: drawing after fig. 11 in Zahi

Hawass §Report discoveries in the pyramid complex of Teti at Saqqara

in Abusir and Saqqara 2000, n the Year

p. 444,

- nach Vivienne Gae Callender Jan. 2010, 246-260 - |

Der einzige inschriftliche Beleg für Königin Chuit II.

stammt von einem Fragment ihrer Kultanlage, auf der ihr Name aber leider nicht

vollständig erhalten ist. Die in der Totenkultanlage gefundene Scheintür

bestand aus Rosengranit - davor stand ein Altar, der auf einem heute noch in

situ befindlichem Sockel ruhte. An der Nordwand stand - ebenso wie bei

Königin Iput I. - eine Steinbank. Die Tempelwände des Totentempels waren

dekoriert und zeigten Szenen von Opferträgern (sie M. Verner, Die Pyramiden,

Grove Press 2001).

Chentkaus

III. oder IV / Khen

-evtl.,

Ehefrau von König Teti II. -(?)

und evtl. Mutter von Userkare (?) |

Titel

mwt-nsw.t = Königsmutter |

Belege:

known from a relief-fragment in the mortuary-temple of Pepi I.

(Quelle: Dodson - families) |

| (Quelle:

Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004; |

Lt. Dr. Aidan Dodson (Complete

Royal families) ist Chent[kaues III] (?) evtl. eine weitere Gemahlin von

König Teti und die Mutter des kurzzeitigen Nachfolgers Userkare, der ihm auf

den Thron folgte. Sie ist auf einem Relieffragment aus dem Totentempel von

Pepi I. belegt. Es ist möglich, dass sie die Eigentümerin einer Mastaba war,

die südlich der Gräber der Königin Iput I. und Chuit II. liegt. Später

wurde dieser Bau in die Mastaba des Beamten Chentika integriert.

Nearit

/ Nebnahit oder Neith (?)

-

evtl.,

Ehefrau von König Teti II. -(?) |

Titel

Erbprinzessin, Tochter des Geb, Königsfrau, seine Geliebte,

Neith;

Erbprinzessin, Tochter des Königs von seinem eigenen Leib, Neith;

Königsfrau und Königstochter;

Tochter des Geb |

Belege:

Inschrift im neu gefundenen Totentempel einer neu entdeckten

Königinnenpyramide in Saqqara und Inschrift auf einem Obelisken, wo

der Name "Neith" erwähnt war. |

| Grabungsbericht

von Zahi Hawass, November 2022; National Geographic: Geheimnisvoller

Pyramiden-Fund in Ägypten: Wer war Königin Neith? |

Zu den neuesten Funden

eines Archäologenteams unter Leitung von Dr. Zahi Hawass gehört das Grab

einer unbekannten Königin, das unweit von Kairo in Saqqara ausgegraben wurde

und im Zusammenhang mit König Teti steht. Dr. Hawass, der ehemalige Minister

für Altertümer in Ägypten, ließ verlauten, dass es "erstaunlich ist,

unser Geschichtswissen buchstäblich neu zu schreiben und unseren

Aufzeichnungen eine neue Königin hinzuzufügen".

Die Reste einer unbekannte

Königinnen-Pyramide wurden schon 2008 nahe der Teti-Pyramide entdeckt. Der

Bau steht heute noch ca. 5 m hoch an und hat eine Abmessung von 15 x 15 m. Er

war mit feinem weißen Kalkstein verkleidet. Lt. Dr. Hawass, damals

Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung ist diese neu

entdeckte Pyramide "eine der besterhaltenen bekannten

Nebenpyramiden". Schon Ende 2008 begannen die Archäologen damit, ins

Innere der Pyramide vorzudringen. Der

Zugang ins Innere der Pyramide war durch eine Stein-Blockierung aus Granit

verschlossen, aber frühe Grabräuber hatten an der westlichen Seite einen

Tunnel an der Blockierung vorbeigegraben und waren in die Grabkammer

eingedrungen.

Im Januar 2009 wurden erste

Einzelheiten über die Grabkammer bekannt. Es wurde ein großer

Granit-Sarkophag gefunden, der mit einem 5 Tonnen schweren Deckel verschlossen

war und noch Reste eines Begräbnisses enthielt. Die Mumienfragmente einer Frau

lagen einst in einem Holzsarg, der in den Steinsarkophag gestellt wurde.

In ihm wurden Schädel-,

Bein- und Beckenknochen eines weiblichen Skelettes gefunden, das noch

teilweise bandagiert war. Des weiteren fanden die Ausgräber goldene

Fingerhülsen und die Scherben von einigen Keramikgefäßen, die man ins Alte

Reich datierte. Alle anderen Grabbeigaben waren wohl von den Grabräubern

mitgenommen worden. Aufgrund fehlender Schriftzeugnisse konnte man aber damals

nicht eindeutig feststellen, wer die Besitzerin dieser Pyramide war.

Dr. Zahi Hawass ging zuerst wohl

davon aus, dass es sich hier um das Grab der Königsmutter von König Teti,

die Königin Seschseschet (Sesch) handelt, weil die neu entdeckte Königin die

Titel "Königsfrau" und "Königstochter" trug und daher

ihr Vater nur ein König der 5. Dynastie sein kann. Dr. Hawass sagte damals in

seiner Erklärung: "Obwohl man den Namen der in der Pyramide begrabenen

Königin nicht gefunden hat, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass es sich um

Seshestet handelt, die Mutter von König Teti, dem ersten König der sechsten

Dynastie." (Zitat Dr. Hawass lt. Reuters am 8. Jan. 2009). Doch

das wurde nach den forensischen Untersuchungen der Dame im Sarkophag wohl

wieder verworfen, weil die Mumie dafür zu jung war.

Das Alter der Dame muss bei

ihrem Tod ungefähr zwischen 17 und 25 Jahre gelegen haben - womit sie

nicht die Mutter von König Teti II. gewesen sein kann (Quelle: Sokar Nr. 18 /

2009).

Aufgrund der Unruhen im

arabischen Raum mussten die Ausgrabungsarbeiten in Saqqara jedoch unterbrochen

werden, nachdem bereits ein Teil der Pyramide freigelegt worden war. Erst im

Jahre 2019 konnte das Team von Dr. Zahi Hawass nach Saqqara zurückkehren und

die Ausgrabungsarbeiten fortsetzen. Die neue Königinnen-Pyramide ist Teil

einer ganzen Gruppe von Bauten, zu denen auch die Teti-Pyramide sowie die der

beiden Gemahlinnen von ihm gehören.

Erst in der Grabungssaison 2019

wurde östlich der neu entdeckten Königinnenpyramide der dazugehörige

Totentempel entdeckt. Zuerst fand man den Tempelboden aus Kalksteinplatten in

unterschiedlichster Form und Größe, später kamen die aus Kalkstein

errichteten Tempelwände zum Vorschein. Der Tempel misst ca. 5 x 2 m und die

Wände besitzen eine Breite von 1,22 m bei einer Höhe von 1,29 m.

Westlich der

Königinnen-Pyramide fanden die Ausgräber nun Lehmziegelmauern, die wohl zu

Magazinen des Pyramidenkomplexes gehören. Die aus Lehmziegeln errichteten

Magazine befanden sich an der Südseite des Totentempels und bestanden aus

drei rechteckigen Räumen. In nord-südlicher Richtung befindet sich der

westlichste Raum, der ca. 4 m lang ist und 1,5 m breit ist. Die Westseite des

Raumes wird von einer Lehmziegelwand gebildet und endet mit den Überresten

einer gewölbten Decke. Der Zugang in den Raum befindet sich an der Südwand.

Der zweite Raum, der von Osten

her betreten wird, befindet sich östlich davon und misst 10,2 m in

Ost-West-Richtung mit einer Breite von 4,2 m. Der Boden besteht aus

Kalksteinplatten von unterschiedlicher Größe und Form. Der dritte Raum ist

der kleinste von allen (1,75 m x 1,12 m) - der Zugang wurde noch nicht

entdeckt, da die nördliche Ausdehnung des Tempels noch nicht ermittelt wurde.

Nun fand sich auch auf der

Ostseite der östlichen Wand des Totentempels der Name seiner Besitzerin. Die

Inschrift lautete: "Erbprinzessin, Königsfrau, die er liebt,

Neith". Es gab bisher keinerlei Aufzeichnungen über diese Frau, sagte

Hawass. "Ich habe noch nie von dieser Königin gehört. Dies wird ein

Stück der Geschichte zu der des alten Königreichs hinzufügen", sagte

der Ausgrabungsleiter Zahi Hawass im Interview mit dem US-amerikanischen

Nachrichtensender CBS News.

Dennoch war er sich nun sicher, dass es sich bei Neith um eine weitere

Gemahlin von König Teti II. handelt - eine Königin für die diese Pyramide

gebaut wurde. Über dem Namen der Königin scheint es Ungereimtheiten zu geben

- dieses reicht von "Nearit" über "Nebnahit" und

schließlich "Neith".

Das Team unter Dr. Zahi Hawass

war nicht nur vom Grab der Königin, sondern auch von der riesigen Nekropole,

die es umgibt, erstaunt. Die Stätte ist wahrhaft bahnbrechend, denn sie ist

eine "Zeitkapsel", welche das später Alte Reich bis in die noch

wenig erforschte Erste Zwischenzeit umfasst. Bei der Ausgrabung des

ägyptischen Teams wurden in einer Tiefe von 10-12 m mehr als 50 Grabschächte

freigelegt, viele mit Holzsärgen, die Mumien aus dieser Übergangszeit

enthielten, aber auch aus dem Neuen Reich, was zeigt, dass dieses Gebiet in

Saqqara noch viele Jahrhunderte lang eine wichtige Begräbnisstätte blieb -

lange nachdem das Alte Reich schon zusammengebrochen war. Des

weiteren wurden drei Lagerhäuser aus Ziegeln freigelegt, die in dem Alten

Reich datieren (wohl aus der Zeit von König Teti II.). Einige der geborgenen

Sarkophage werden von den Wissenschaftlern den Angehörigen eines Kults

zugeordnet, der offenbar der Verehrung des Königs Teti diente. Die neuen

Funde in Saqqara sollen demnächst im Großen Ägyptischen Museum ausgestellt

werden, das unweit der Giza-Pyramiden entstanden ist.

Auf einem kleinen Obelisken aus

Kalkstein, der traditionell zusammen mit einem heute nicht mehr vorhandenen

Zwilling vor dem Eingang des Grabbezirks stand (H. 1,37m x Grundfläche 40 x

40) fand man eine Inschrift auf seiner Vorderseite: "Erbprinzessin,

Tochter des Geb, Königsfrau, seine Geliebte, Neith". Auf dem Fragment

einer Tür aus Kalkstein stand die Inschrift: "Erbprinzessin, Tochter des

Königs von seinem eigenen Leib......Neith".

Allerdings stand nirgends der

Name ihres Vaters oder ihrer Mutter. Die neu entdeckte Königin trug aber auch

den Titel "Tochter des Geb", einen Titel, den in der 6. Dynastie

auch die "Wesirin" Nebet, die Gemahlin des Chui trug. Der gleiche

Titel ist auch für die Königin Inenek (Frau von König Pepi I.) belegt.

Damit wäre dann die neu entdeckte Königin Neith die erste, welche diesen

Titel trug. Vivian G. Callender schlägt vor, den Titel Tochter des Geb mit

einer nichtköniglichen Abstammung einer Königin gleichzusetzen. Im Falle der

Königin Neith kann dieses aber nicht stimmen, denn sie trug den Titel einer

"Königstochter von seinem Körper".

Userkare

-

Evtl. Sohn von Teti I. und Nachfolger von Teti I. |

Titel

Wsr-kA-Ra =

Stark ist das Ka des Re (Thronname) |

Eltern:

Vater: evtl. Teti I. (?)

Mutter: möglicherweise Königin Chentkaus III. (?) |

Belege:

Granitsarkophag-Deckel der Anchenespepi IV. mit Überreste einer

Inschrift.

3 Rollsiegel und einem Werkzeug;

Königsliste im Sethos I-Tempel von Abydos, und Königspapyrus

Turin. |

Dodson &

Hilton, Royal Families, S. 73;

Thomas

Schneider, Lexikon der Pharaonen, 1994, S. 306;

Michel Baud: The Relative Chronology of Dynastie 6: in Erik Hornung

Ancient Egyptian Chronologie, Brill, Leiden 2006. |

Userkare

war der 2. König der 6. Dynastie, der nur kurz (etwa 2 Jahre ?) regiert hat.

Manetho erwähnt ihn nicht - evtl. diente er auch nur als Interimskönig bevor

der damals noch unmündige Pepi I. auf den Thron kam. Möglicherweise hatte er

aber auch den Thron usurpiert. Es gibt Hinweise, dass die Königin Chentkaus

III. (?) seine Mutter war (siehe Schneider, Lexikon der Pharaonen, S.

306).

Pepi

I.

-

Sohn von Teti I. und späterer König von Ägypten - |

Titel

Nfr-sA-@r.w = Mit

vollkommenem Schutz - ein Horus (Thronname) |

Belege:

Königsliste von Karnak;

Königspapyrus Turin;

Annalenstein von Süd-Saqqara (Nr. 34):

Königsliste von Abydos - Sethos I. - (Nr. 36) |

| Quellen: Michel

Baud: Famille royale et pouvois sous l'Ancient Empire ègyptien,

Band 2, Kairo 1999, S. 565 |

Pepi I. war der Sohn

von König Teti II. und seiner Königsgemahlin Iput I. - und er regierte (nach

Userkare) etwa innerhalb eines Zeitraums von 2295e bis 2250 v. Chr. (nach

Schneider/Lexikon der Pharaonen 2002).

Seschseschet (C)

Watetchethor (%S sS.t Wat.t-xt-!r)

- Tochter von König Teti II.

-

- Ehefrau des Wesirs Mereruka - |

Titel

zAt-nsw-smst

(n Xt,f) = Älteste

Königstochter (von seinem Leib) |

Belege:

Sie wurde im Grab ihres Gemahls Mereruka bestattet. |

| (Quelle:

Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004 und

Vivienne G. Callender: in The Old Kingdom Art and Archaeology,

Editor Miroslav Bart, Prag 200: The iconography of the princess in

the Old Kingdom, p. 120); |

Nebtynubkhet

Seschseschet (C)

- Tochter von König Teti II.

-

- Ehefrau des Wesirs Kagemni - |

Titel

zAt-nsw-(n

Xt,f) = Königstochter

(von seinem Leib)

(der Titel ist im Alten Reich auch für die Enkelkinder belegt) |

Belege:

Sie wurde im Grab ihres Gemahls, dem Wesir Kagemni bestattet.

- Mastaba Tomb LS10 in der Teti-Nekropole |

| (Quelle:

Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004 und

Vivienne G. Callender: in The Old Kingdom Art and Archaeology,

Editor Miroslav Bart, Prag 2006: The iconography of the princess in

the Old Kingdom, p. 120); |

Zwei der Töchter von

Teti II. wurden mit hohen Beamten verheiratet. Dieses waren die Prinzessinnen

Seschseschet (C) Watetchethor, die mit dem berühmten Wesir Mereruka

verheiratet wurde und die Prinzessin Nubkhetor Sescheschet (D) - verheiratet

mit dem Wesir Kagemni - beide mit dem Beinamen der Mutter von König Teti

(ihrer Großmutter Seschseschet A (auch "Sesch") benannt. Die

Knochen der Prinzessin Watetchethor befinden sich heute im Nationalmuseum von

Kairo (vorher im Qasre el-Aini Medical School - lt. Dodson families, p.

78).

Seschseschet

Watetchethor

Über die Mutter der Prinzessin Seschseschet

Watetchethor ist nichts bekannt. König Teti hatte mindestens 3 königliche

Gemahlinnen: Chuit, Iput I. und eine Frau, deren Name nur unvollständig

überliefert ist und die evtl. Chentkaus (?) hieß. Welche der Frauen nun die

Mutter der Prinzessin Watetchethor war, ist unbekannt. Zahlreiche Geschweister

von Seschseschet Watetchethor sind bekannt. Ihre Brüder Userkare (nicht

gesichert) und Pepi I., die beide nach dem Tod von Teti II. den ägyptischen

Thron bestiegen, sowie mehrere Schwestern mit den Namensbestandteil

"Seschseschet" (Nebtinubchet/Nebtynubkhet Sescheseschet,

Seschsesschet Scheschit und nochmals Seschseschet Scheschti) und eine

Schwester mit dem Namen "Inti.

Seschseschet

Watetchethor war mit dem Wesir Mereruka verheiratet. Aus dieser Ehe gingen

mehrere Kinder hervor, darunter ein Sohn namens "Meriteti", der

später ebenfalls das Amt des Wesirs übernahm. Weitere Söhne waren Chenti,

Chentu, Ihiemsat, Memi (Name unvollständig erhalten) und evtl. Aperef. Die

einzig bekannte Tochter war [...]ib-nub (der Name ist nur unvollständig

erhalten (Quelle: Dodson & Hilton, Royal families)

Seschseschet

Watetchethor trug folgende Titel: (Quelle: Michel Baud, Famille royale et

pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien, Band 2, Kairo 1999)

-

Gottesdienerin der

Hathor

-

Gottesdienerin der

Neith,

-

leibliche

Königstochter,

-

geliebte älteste

Königstochter

-

älteste

Königstochter, versorgt durch ihren Vater, [Versorgte] durch ihren Vater,

von ihm geliebt.

In der Mastaba des Wesirs

Mereruka (Gemahl der Prinzessin Seschseschet Watetchethor) befindet sich auch

ein abgetrennter Bereich, von denen südwestlich sechs für den Totenkult

seiner Gemahlin bestimmt war. Eine Tür, die

links hinter dem Mastabaeingang abzweigt führt in diesen Bereich, ebenso

beinhaltet die Mastaba auch einen kleinen Bereich für ihren gemeinsamen Sohn

am Ende des Gang- und Kammerkomplexes.

|

|

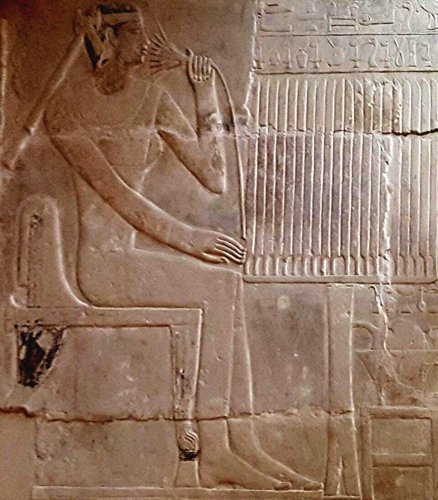

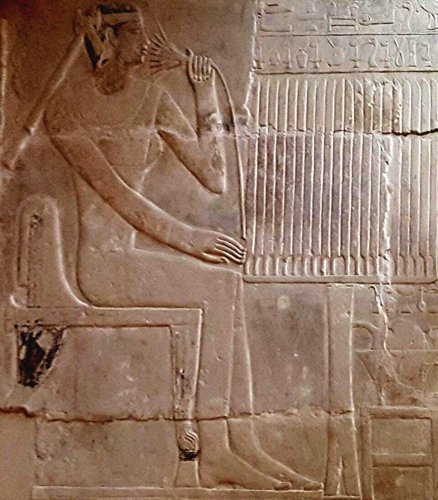

Darstellung von Seschseschet Watet-chet-hor

in der Mastaba ihres Gemahls Mereruka

Ein Bildnis der Prinzessin befindet sich in der

Mastaba ihres Gemahls, dem Wesir Mereruka, in Saqqara. Es zeigt sie

sitzend vor einem Opfertisch. Sie riecht an einer Lotusblüte, die sie

in ihrer linken Hand hält. |

Bild:

Mastabaa

of Mereruka-20 (cropped).jpg

Autor: Ovedc, Wikipedia, 5. 10 2017

Lizenz: CC

BY-SA 4.0 |

Eine interessante Szene, die

hier besonders hervorgehoben werden soll, aus dem Grab ihres Gemahls Mereruka,

zeigt den Grabherrn auf einem Bett seiner Gemahlin Watetchethor Seschseschet

gegenüber sitzend und die Prinzessin spielt auf einer Harfe, was von

Buchberger (1995 in Kessler & Schulz in Gedenkschrift Barta, 98) als

eindeutige Relation zwischen Sexualität bzw. Geburt und Harfenspiel im Alten

Reich gedeutet wird.

Nebtinubchet

Seschseschet (D)

Nebtinubchet Seschseschet wurde -

wie viele ihrer Schwestern - nach Tetis Mutter Seschseschet benannt. Es ist

ebenfalls unbekannt, welche der Frauen des Königs ihre Mutter war. Sie war

mit dem Wesir Kagemni verheiratet. Aus der Ehe gingen mehrere Kinder hervor,

von denen aber nur der älteste Sohn Teti-anch namentlich bekannt ist. Sie

trug den Titel einer "geliebte leibliche Königstochter".

Nebtinubchet

Seschseschet wurde in der Mastaba ihres Gemahls nahe der Teti-Pyramide in

Saqqara beigesetzt. Sie ist im Grab zweimal bildlich dargestellt - aber nur

einmal namentlich benannt (Quelle: Michel Baud, S. 486 und Porter & Moss,

Band III., Memphis, Part 2, Saqqara to Dahshur, Oxford 18981, S. 523)

|

Der Name und der Titel der Prinzessin

Nebti-nub-chet Seschseschet

im Grab von Kagemni

"zAt-nswt mr.t

xt=f

wr.t n.t=f Nb.tj-nwb-Xt" =

Geliebte Königstochter von seinem Leib, ihr großer Name ist

Nebty-nub-chet.

|

Datei Nebty-nebu.khet

daughter of Teti.png

Autor: Zemanst, Wikipedis 19. Juli 2024

Lizenz: CC

BY 4.0 |

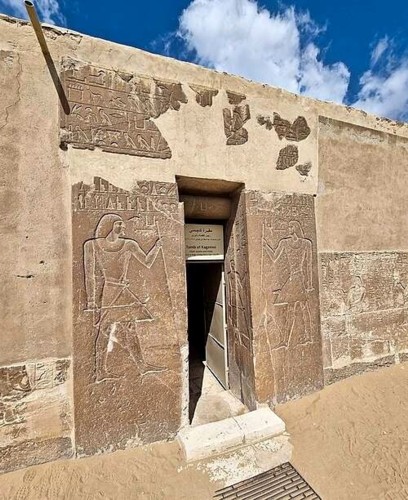

|

Mastaba-Eingang Kagemni, Saqqara

Nebtinubchet

Seschseschet wurde in der Mastaba ihres Gemahls, des Wesirs Kagemni, nahe der Teti-Pyramide in

Saqqara beigesetzt. Sie ist im Grab zweimal bildlich dargestellt - aber nur

einmal namentlich benannt |

Datei: Tomb

of Kagemni, Saqqara

Autor: Prof. Mortel, Wikipedia 5. Mai 2022

Lizenz: CC

BY 2.0 |

Seschseschet

Scheschit

-

Tochter von Teti I. - |

Titel

zAt-nsw.t-(n Xt,f) = Königstochter

(von seinem Leib)

zAt-nsw.t = Königstochter

zAt-nsw-mr.t-smst

(n Xt,f) = geliebte älteste

Königstochter (von seinem Leib) |

Belege:

Darstellungen

und Inschriften im Grab ihres Gemahls Wedjahateti Nefer-seschem-ptah,

Saqqara |

| Quellen: Michel

Baud: Famille royale et pouvois sous l'Ancient Empire ègyptien,

Band 2, Kairo 1999, S. 565 |

Seschseschet Scheschit

war eine Tochter von König Teti und wurde offenbar nach seiner Mutter

Seschseschet (ihrer Großmutter) benannt. Welche von den mindestens 3

königlichen Ehefrauen des Königs nun ihre Mutter war, ist unbekannt.

Seschseschet Scheschit hatte zahlreiche Geschwister und Halb-Geschwister.

Einige ihrer Schwestern trugen ebenfalls den Namenszusatz

"Seschseschet". Die Prinzessin trug folgende Titel:

-

Sat-nesut = Königstochter

-

Sat-nesut-en-chetef =

leibliche Königstochter

-

Sat-nesut-mer(i)-semset-en-chet

= geliebte älteste Königstochter von seinem Leib

Die Prinzessin Seschseschet

Scheschit war mit dem Beamten Wedjahateti Nefer-Sesch-em-ptah verheiratet, der

u. a. als Aufseher des Großen Hofes, Superintendent der Priester der Teti-Pyramide

und königlicher Kammerherr fungierte (Quelle: Michel

Baud: Famille royale et pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien Band 2, Kairo

1999, S. 440). Sie wurde auch in der Mastaba ihres Mannes nahe der

Teti-Pyramide beigesetzt. In der Mastaba befinden sich mehrere bildliche

Darstellungen von ihr.

Inti

-

Tochter von Teti I. - |

Titel

zAt-nsw.t = Königstochter

zAt-nsw.t-(n Xt,f) = Königstochter

von seinem Leib

zAt-nsw-mr.t-smst

(n Xt,f) = Älteste

Königstochter (von seinem Leib) |

Belege:

Darstellungen

und Inschriften in einer Pyramide in Saqqara. |

| Quellen: Michel

Baud: Famille royale et pouvois sous l'Ancient Empire ègyptien,

Band 2, Kairo 1999, S. 565 |

Prinzessin Inti, eine

der ältesten Töchter von König Teti, war ebenfalls mit besonderen Titeln

und Beinamen versehen. Welche der Gemahlinnen von König Teti II. ihre Mutter

war, muss aber ungeklärt bleiben .

Inti trug folgende Titel:

-

Sat-nesut = Königstochter

-

Sat-nesut-en-chetef =

leibliche Königstochter

-

Sat-nesut-mer(y)-semset-en-chetef

= älteste geliebte leibliche Königstochter

Der Aufzählung ihrer Titel in

ihrem Grab sind zudem die Namen der Teti-Pyramide und der Pepi-Pyramide

beigestellt, was zu der Vermutung führt, dass Inti in irgendeiner Weise mit

diesen Anlagen verbunden war (Quelle:

Michel Baud: Famille royale et pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien Band 2,

Kairo 1999, S. 417).

Die Prinzessin wurde in ihrer

Mastaba nahe der Teti-Pyramide beigesetzt. Die Mastaba besitzt einen

beschrifteten Türsturz und beschriftete Türlaibungen sowie eine Scheintür

(Quelle: Porter & Moss, Band III, Teil 2, Oxford 1981).

In ihrem Fall war es

wahrscheinlich König Pepi I. (der wohl ihr Bruder war) der ihre Bestattung

organisieren ließ. Dieser erwiesene Gunstbeweis eines eigenen Pyramidenbezirkes

zeugen deutlich von einer besonderen Wertschätzung von Seiten des Königs,

die in diesem Fall auf eine Geschwisterbeziehung zurückzuführen sein könnte

(siehe: V. G. Callender: "Princess Inti of the Ancient Egyptian Sixth

Dynastie", JNES 62 / 2002).

Statuen und Nennungen

von König Teti

- auf

Gegenständen - |

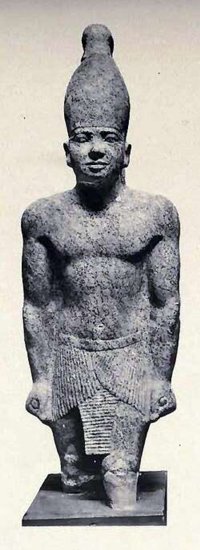

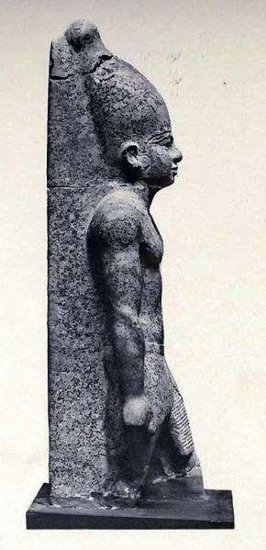

Von König Teti II. ist

nur eine einzige bekannte rundplastische kleine Standstatue aus rotem Granit

erhalten, die James Edward Quibell während der Grabungskampagne 1906/1907 in

Saqqara etwas östlich der Teti-Pyramide in der Verfüllung eines

Grabschachtes gefunden hatte. Sie befindet sich heute im Ägyptischen Museum

in Kairo (JE 39103).

|

Statue des Teti - heute in Kairo JE 39193 -

Höhe 74 cm - roter Granit

- gefunden in der Nähe seiner Pyramide -

Die Statue besteht aus rotem Granit und hat eine

erhaltene Höhe von 74 cm. Die Beine unterhalb der Knie sind nicht mehr

erhalten. Die Statue besitzt einen Rückenpfeiler und zeigt den König

in schreitender Haltung mit nach vorn gesetztem linken Bein. In seinen

Händen hält er den sog. "Schattenstab". Der König trägt

den dreiteiligen "^nDwt"–Schurz

mit Gürtel und auf dem Kopf die Weiße Krone von Oberägypten.

Die Augenlider und Brauen sind plastisch ausgearbeitet. Ein Bart scheint

nicht vorhanden gewesen zu sein.

Eine Inschrift, welche die Statue eindeutig für

König Pepi belegt, ist nicht erhalten. Quibell sah in ihr deshalb ein

mögliches Bildnis von Merikare aus der 1. Zwischenzeit. Diese Zuweisung

erfolgte wohl sicherlich nur deshalb,

weil man damals vermutete, dass die Reste einer Pyramide östlich

der des Teti gelegen, eventuell König Merikare

aus der 1. Zwischenzeit gehören könnten.

Die Zuschreibung für König Teti erfolgte dann durch

William Stevenson Smith anhand von zwei Kriterien: Zum einen dem

Auffindungsort, der sehr nahe an der Teti-Pyramide liegt. Zum anderen

erschien ihm die Qualität der Arbeit deutlich höher als bei

vergleichbaren Statuen der Ersten Zwischenzeit. Auch die neueren

Grabungen des SCA weisen die Reste der Pyramide, die Quibell östlich

der Teti-Pyramide gefunden hatte, eher König Menkauhor aus der 5.

Dynastie zu als König Merikare aus der 1. Zwischenzeit und damit

entfällt wohl der Hauptgrund der Zuweisung der Statue durch Quibell.

|

| Bilder: James Edward Quibell (1867-1935) - Excavations

at Saqqara (1906-1907), Pl. XXXI - Gemeinfrei |

In der ägyptischen Sammlung

Berlin befindet sich ein Salbgefäß aus Kalzit (Höhe: 16 cm; Volumen 256

m³ - Berlin Inv.-Nr. 19/67) mit dem Namen König Tetis

und dem widderköpfigen Gott von Mendes - die Herkunft ist allerdings unbekannt. Es ist ein schlanker, konischer

Becher, auf dem ein flacher, scheibenförmiger Deckel lag. Das

Inschriftenfeld wird gebildet aus zwei "was-Szepter", die von

der Himmelshieroglyphe überwölbt werden. Rechts ist der Horusname des

Königs im Serech mit dem Falken darüber zu sehen, darunter steht der

Segenswunsch: "mit Leben beschenkt, ewiglich". Links sieht man den

Widdergott von Mendes, von dem der König "als geliebt" bezeichnet

wird.

In London, Petrie-Museum

UC 16423) befindet sich ein Bruchstück eines Alabastergefäßes mit den

Namen des Teti.

In Abydos fand man eine Alabastervase mit der

Kartusche König Tetis, auf ihr

wird der König „geliebt vom Widder von Mendes" bezeichnet. Heute im

Nationalmuseum Kairo CG 16037.

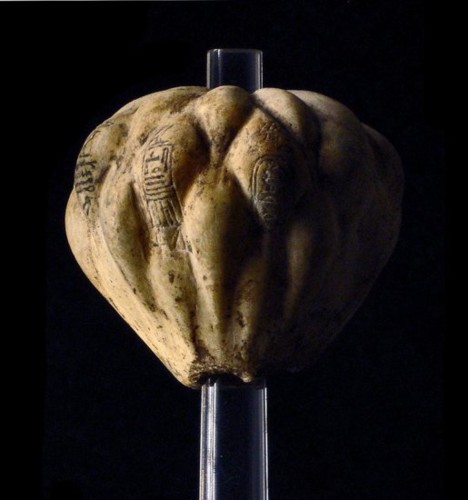

Im Imhotep–Museum

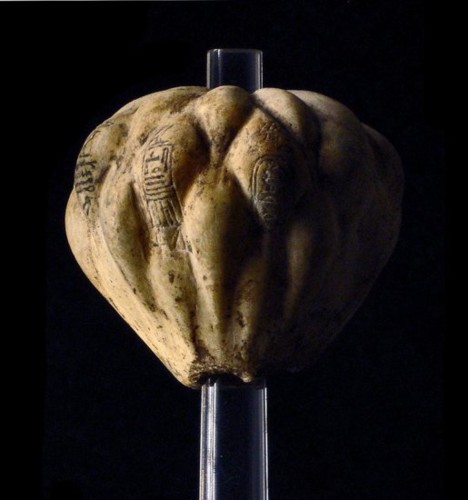

in Saqqara befindet sich ein Keulenkopf, der die Namen des Königs zeigt. Der

Keulenkopf ahmt ein florales Motiv nach.

|

|

Keulenkopf mit der Kartusche von König Teti

Saqqara - Imhotep Museum

Kopf einer birnenförmigen Keule, beschriftet mit dem

Namen und den offiziellen Titeln von König Horus Seheteptawy Teti. |

Bild:

Teti

II.

Autor: Courtesy to Juan R. Lazaro (Flickr 8. Jan. 2007)

Lizenz: CC

BY 2.0 |

Vom

Bauprogramm König Teti II. ist kaum etwas erhalten. Seine Pyramide in Saqqara

ist ziemlich verfallen - genau wie die drei Nebenpyramiden für die

Königinnen. Das einzige bekannte Abbild des Königs ist die Standfigur, die

von James Edward Quibell während der Grabungskampagne 1906/07 etwas östlich

der Teti-Pyramide in der Verfüllung eines Grabschachtes gefunden wurde (siehe

weiter oben).

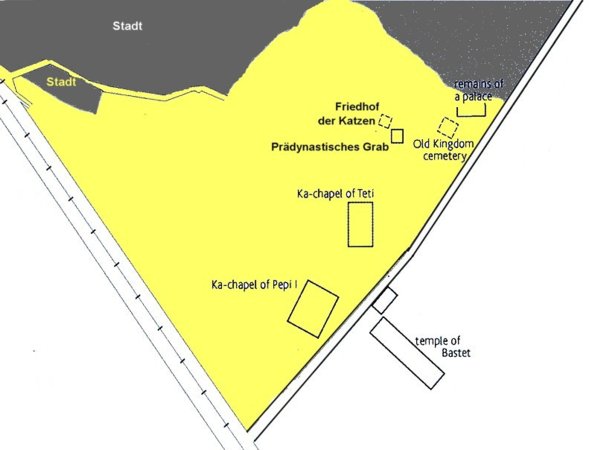

| Bubastis / Tell Basta / Per Bastet |

In Bubastis/Tell Basta, etwa 250 m nördlich des

dortigen Bastettempels aus der Zeit von Osorkon II. - im Nordteil des

Grabungsareals (im Schnittpunkt der Schari Mustafa Kamil und der Schari

Bilbeis) fand man die Reste eines sog. "Ka-Hauses" von König Teti.

Die

Siedlungstätigkeit in Bubastis begann auf dem "Westkorn", auf dem

sich frühdynastische Friedhöfe befinden. Der westliche "Kom" blieb

auch während des Alten Reiches das Zentrum der Siedlung, als dort in der 4.

Dynastie ein Gouverneurspalast und in der 6. Dynastie zwei Tempel für die

Verehrung der königlichen Ka der Herrscher Teti II. und Pepi I. errichtet

wurden. Die Anlage von Pepi I. ist die besser erhaltene. Königliche

Ka-Anlagen aus dem Alten Reich sind aus den Inschriften gut bekannt.

Der

andere Ka-Tempel gehört König Teti 1. Dessen 4 m dicke Umfassungsmauer aus

Schlammziegeln war etwa 112 x 56 m groß, der eigentliche Tempel ist aber nur

noch schlecht erhalten (siehe Ahmad El-Sawi: Excavations at Tell Basta, Prag

1979, S. 75-76). Teti leitete mit seinem Bau eine neue richtungsweisende

Entwicklung ein, als er ein "Hut-Ka" getrennt von seiner Grabanlage

in Saqqara hier beim Tempel der Göttin Bastet errichten ließ. Die Baureste

der Anlage von König Teti sind die ältesten noch "in situ"

(vor Ort) feststellbaren Kultbauten

|

Plan von Bubastis mit Ka-Häusern von Teti II.

und Pepi I. |

| Bubastis befindet sich im

südl. Teil des östlichen Nildeltas. Am südöstlichen Rand der

modernen Stadt Zagazig (Hauptstadt der Provinz Sharkiys) befinden sich

die Überreste der Stadt. Das Gelände der antiken Siedlung wird im

arabischen als "Tell Basta" bezeichnet (Ruinenhügel in

Verbindung mit der Göttin Bastet, deren Hauptkultort Busiris ist).

Ausgräber in Bubastis war Edouard

Naville, der seit 1887 dort gegraben hatte. Aber auch Günter Roeder

(1929) und Labib Habachi gruben später in Bubastis. Ahmed El-Sawi,

der im Nordwestteil des antiken Siedlungsgebietes - dieses Gebiet ist

heute durch moderne Bebauung überdeckt - grub entdeckte 1967-1971 die

Reste einer Ka-Anlage von König Teti. Nordwestlich dieses Bauwerkes

entdeckte er die Reste eines Katzenfriedhofes.

Die Universität Zagazig unter Leitung von

Mohamed Bakr erforschte dann ab 1978 Gräber aus dem Alten Reich in

der nordwestlich gelegenen Nekropole.

Die größte erhaltene Anlage des antiken

Bubastis war der Tempel der Göttin Bastet, der sich heute als großes

Trümmerfeld präsentiert, da der Tempel nach einem Erdbeben um die

Zeitenwende herum eingestürzt war. Dieser Tempel wurde von Edouard

Naville freigelegt. Das Erscheinungsbild dieser Anlage geht auf die

Bautätigkeit von Osorkon I., Osorkon II: und Nektanebos II. zurück |

Plan nach E. R. Lange / D.

Rosenow , der demotische u. hierogl. Text des Kanopus Dekrets von Tell

Basta, Archiv für Papyrusforschung 51.1, 2005

- modifiziert von Nefershapiland - |

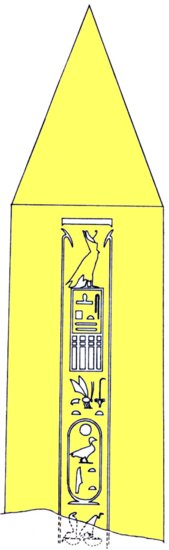

Im

Dezember des Jahres 1972 wurde in Heliopolis von einer ägyptischen

Grabungsmission unter Leitung von Muttawi Balbush (dem damaligen Oberinspektor

der ägyptischen Altertümerverwaltung) ein überraschender Zufallsfund

gemacht. Als Muttawi Balbush Untersuchungen in der Gegend

des einen noch stehenden Obelisken von Sesostris I. in Heliopolis vornahm,

stieß er auf zwei große Quarzitblöcke, die beide den Namen von König Teti

trugen.

Einer

dieser Blöcke war ein Türsturz, der andere der obere Teil eines ehemals etwa

3 m hohen Obeliskeh, der nur noch auf einer der Schaftseite zwei der Namen des

Königs trug" "Horus Sehetep-taui, König von Ober- und

Unterägypten, Sohn des Re, Teti". Weitere Inschriften und Namen des

Königs sind heute leider nicht mehr vorhanden. Der Türsturz muss einst zu

einer von Teti in Heliopolis erbauten Kapelle gehört haben, das

Obeliskenfragment aber zu einem Obeliskenpaar, das vor dieser Kapelle

aufgestellt war (Quelle: Labib Habachi: die unsterblichen Obelisken Ägyptens,

Verlag Philipp v. Zabern, Mainz 1982).

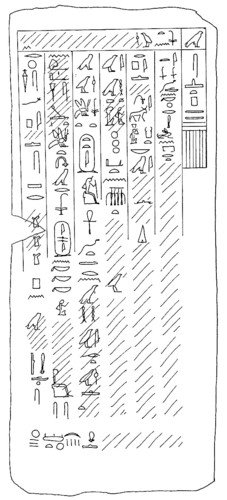

| Umzeichnung des oberen Teils eines einst 3 m hohen

Obelisken von Teti |

Fragment (oberer Teil) des Teti-Obelisken -

Ostseite

(Höhe ca. 1 m) - Freilichtmuseum Matariya

|

| Der Obelisk von König Teti aus der 6.

Dynastie gilt als einer der ältesten pharaonischen Obelisken mit einem

vierseitigen geometrischen Design und einer Pyramidenspitze, der in der

Sonnenstadt Heliopolis aufgestellt wurde. |

|

Zeichnung: aus Habachi: die unsterbl. Obelisken

Ägyptens 1982

- modifiziert von Nefershapiland - |

Bild: Courtesy to Friedrich Graf

- alle Rechte vorbehalten - |

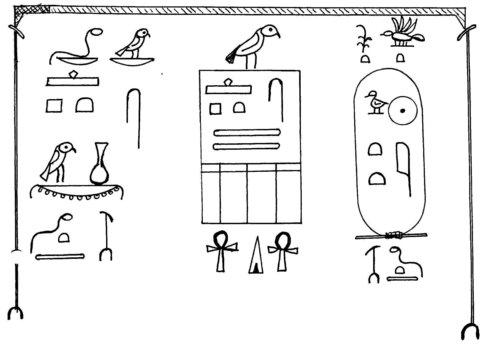

Das unten gezeigte Objekt befindet sich heute im

Metropolitan Museum of Art (MET) in New York und stammt möglicherweise aus

der Region Memphis (Mit-Rahina). Es ist ein Geschenk aus dem Kauf von Edward

S. Harness aus dem Jahr 1926. Trotz seines ungewöhnlichen Materials könnte

dieses Sistrum tatsächlich benutzt worden sein, denn an seiner Basis befinden

sich Löcher für kleine Kupferstäbe, die mit klirrenden Scheiben

ausgestattet sind. Die Stäbe sind zusammen mit einer der

Wände, die einen Resonanzkörper bildeten, heute verschwunden, aber ihre

frühere Anwesenheit wird durch Spuren von Grünspan bezeugt.

Das Sistrum ist eine Art von musikalischer Rassel und

wurde im Takt geschüttelt und gab so den Rhythmus bei religiösen Zeremonien

vor. "Das Schütteln des Papyrus" wehrte die Gewalt von

gefährlichen Gottheiten ab, insbesondere der Göttin Hathor, die sich lt.

Überlieferung in eine furchteinflössende Löwin verwandeln konnte. In der

vertikalen Inschrift auf dem Sistrum erscheint sie als junge Frau mit zwei

Kuhhörnern, auf denen die Sonnenscheibe ruht. (Quelle: Online-Katalog MET).

|

|

Sistrum beschriftet mit dem

Namen von Teti

Inv. Nr. 26.7.1450 - Egyptian Alabaster

- H: 26,5 x 7 x 2,7 cm - evtl. aus Memphis Der

geschnitzte Griff dieses Objekt scheint einem Papyrusstiel

nachempfunden zu sein, gekrönt von einer Dolde, die einen kleinen

Naos (Schrein) trägt, überragt von einem Hohlkehlengesims. Ein Falke

sitzt auf dem Dach des Naos - vor ihm eine sich aufbäumende

Kobra. Dieses ist

ein königliches Objekt, wie die Inschriften mit dem Namen König

Tetis belegen. Auf der Vorderseite des Naos erscheinen die fünf Namen

des Königs, umrahmt vom Zeichen von der Himmelshieroglyphe, gestützt

von zwei Was-Zeptern. Eine

lange vertikale Inschrift verläuft den Griff hinunter:

"König von Ober- u. Unterägypten, Sohn des Re, Teti, Geliebter

von Hathor, Herrin von Dendara, möge er ewig leben". |

| Bild:

MET-Museum

of Art

Lizenz: - Public domain CC0 1.0 Verzicht auf das Copyright

|

Von rechts: Eigenname:

"Der König von Ober- und Unterägypten, Sohn des Re, Teti;

Mitte: Horusname: " shtp-tA.wj"

(Sehotep-taui) = Der die beiden

Länder zufriedenstellt - (nach Schneider L.d.Ph.)

Links: Nebti-Name: "shtp-nb.tj"

(Sehotep-nebti = Der die beiden

Herrinnen zufriedenstellt.

Goldname: "Bjk-nbw-smA"

(Bik-nebu-sema) = Der Goldfalke,

der Vereiniger" (nach Schneider)

Als letzte Zeile unten (auf dem Bild nicht graphisch nicht ganz

richtig dargestellt - es ist eine zusammenhängende Zeile) - die

Segensformel:

"Beschenkt mit Herrschaft, Leben, Dauer in Ewigkeit (für alle

Zeiten)". |

|

Umzeichnung: Johann Pirzer für Nefershapiland

- alle Rechte vorbehalten - |

Geht man in Elkab weiter

ins Wade Hilal (Wadi Hellal) - vorbei an der Kapelle der Gottheiten

Re-Harachte, Hathor, Amun, Thot und Nechbet (das von den Einheimischen "el-Hammman"

(das Bad) genannt wird - hinein, passiert man nach einiger Zeit einen sehr

markanten Felsen, der aus dem Sand herausragt und den Namen

"Geierfelsen" trägt (in Anlehnung an die Geiergöttin Nechbet). Der

Felsen ist übersät mit Felsinschriften sowie historischen und

prähistorischen Graffitis. Hinter dem Nechbet-Tempel aus der Zeit von

Amenhotep III./Thutmosis IV, der ungefähr fünf Kilometer von der Strasse

entfernt steht, befinden sich weiter oben im Tal an einem Felsen eine

größere Anzahl Felsinschriften aus der 6. Dynastie - auch welche aus der

Zeit von König Teti.

|

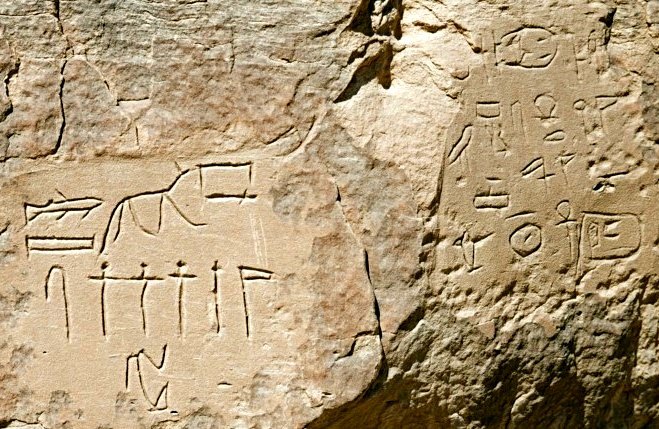

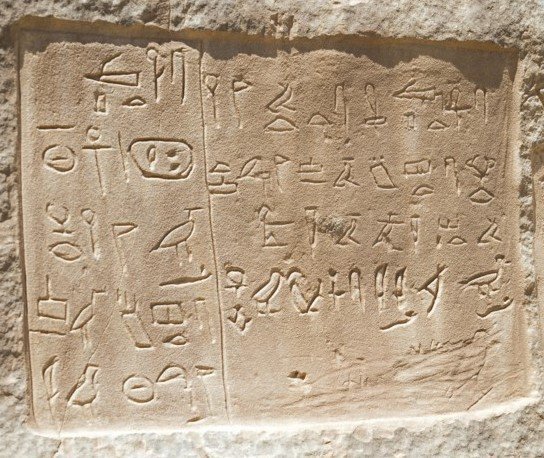

Felsinschrift aus der Zeit

König Teti

im Wadi Hilál in Elkab

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Felsinschrift aus der Zeit

König Teti

im Wadi Hilál in Elkab

Die Kartusche von König Teti befindet

sich rechts im Bild (oben und unten)

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

|

|

Felsinschrift aus der Zeit

König Teti

im Wadi Hilál in Elkab

Die Kartusche König Tetis befindet sich im linken

Teil der Felsinschrift.

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

|

|

Felsinschrift aus der Zeit

König Teti

im Wadi Hilál in Elkab |

|

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten -

|

In Edfu wurde ein Alabaster-Gefäß aus der Zeit von König Teti

gefunden, dass sich heute im Nationalmuseum Kairo (JE 6689) befindet. Es zeigt

um die Öffnung herum ein Inschriftenband mit dem hieroglyphischen Text: "Lebender

Horus, der die Beiden Länder zufrieden stellt, König von Ober- und Unterägypten

(Sohn des Re, Teti)|, beschenkt mit Leben, Dauer und Herrschaft ewiglich “

Auf dem Gefäßkörper befindet

sich ein Falke mit ausgebreiteten Schwingen, der in seinen Fängen Sen–Ringe

mit Anchzeichen hält, in denen ein Zepter steckt. Am Gefäßboden befindet sich

eine Lotosblume. Wie bei einem ähnlichen Gefäß aus der Zeit König Unas

findet sich auch hier in einem Serech der Horusnamen und der Geburtsname des

Königs in einer Kartusche, sowie der Zusatz „Mit Leben beschenkt ewiglich"

(Quelle: Göttinger Miszellen 249)

Quellen und Literatur

1. Prof.

Hartwig Altenmüller: Bemerkungen zur Gründung der 6. Dynastie 1990 - in

Festschrift zum 70. Geburtstag von Jürgen von Beckerath, S. 1-20

2. dt. und engl. Wikipedia: König Teti

3. Dodson:

Complete Royal Families, Thames & Hudson 2004, p. 70)