|

|

|

|

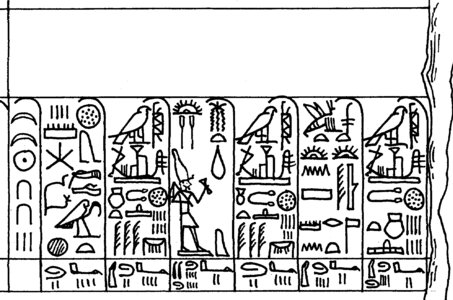

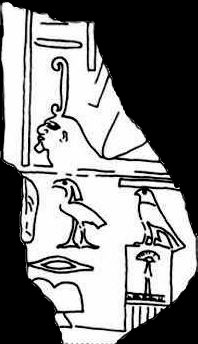

Bilder oben: links: after G. Dreyer MDAIK 56 - rechts: PKG)

![]()

|

|

|

Sitzstatue des Chasechemui |

Der Horusname des letzten altägyptischen Königs der 2. Dynastie lautete Chasechemui (vollständig: Hor-cha-sechemui). Er war lt. den Ägyptologen Wolfgang Helck und Jürgen von Beckerath der Nachfolger von König Peribsen/Sechem-jb und regierte bis um 2740 v. Chr. (siehe Lexikon der Pharaonen/Thomas Schneider, S. 314).

Chasechemui oder Chasechem ("die Macht ist erschienen") - wie er sich am Anfang seiner Regierungszeit nannte - stellte anscheinend mit brutaler Gewalt die Reichseinigung wieder her und nannte sich dann "Chasechemui" ("die beiden Mächte sind erschienen" - Horus und Seth). Diese Reichseinigung von Ober- und Unterägypten durch Chasechemui erfolgte nach einer Zeit der politischen Unruhen, vergleichbar mit der Epoche unter Narmer und Skorpion II. und legte damit die Basis für eine über 500 Jahre währende stabile Periode des Alten Reiches.

|

|

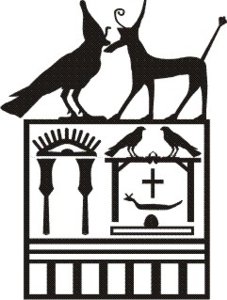

Auf dem Serech dieses Königs befinden sich nun der Horusfalke und das Sethtier brüderlich Seite an Seite über der Palastfassade. Beide tragen manchmal auch die Doppelkrone. |

Damit war die wiedergewonnene politische Einheit in eine Formel gebracht. Sein nun das ganze Land kontrollierendes Schatzhaus trug den Namen „Haus der roten Krone“.

|

Namen von König Chasechem/Chasechemui |

|||

| Horusname | 1. #aj- sxm.wj | Chai-sechemui |

"Als die beiden Mächte gekrönt" (nach Siegfried Schott - Altägyptische Festdaten 1950) |

| 2. Horus-Seth-Name: (@r-StX) xaj-sxmwj Htp-nTrw jm=f

|

Hor Seth) Chasechemui hetep netscherui (netjerui) imef | "Erscheinen der beiden Mächte, in dem die Ahnen in ihm (=des Königs) ruhen. (Helck Unters. zur Thinitenzeit. S. 118. u. J. v. Beckerath/Handbuch) | |

| Nebtiname | 1. xaj-sxmwj-Nbtj Htp-nTrwj-jm.f | Cha-sechemui-nebi Hetep-nebui-imef/ | „Erscheinen der Doppelmacht

der Zwei Herrinnen, in dem die beiden Götter |

| 2. xaj-sxmwj-nbw-xt.s[n} | Nebti-chai-sechemui-nebu chet-sen |

"Erscheinung der Doppelmacht der zwei Herrinnen, Goldener ihres Leibes" (Schneider) |

| Namen: |

Es sind viele verschiedene Namensvarianten von König Chasechemui bekannt. Die meisten von ihnen sind in einem Serech (stilisierte Palastfassade) geschrieben, auf der der Horusfalke thront. Die einfache Namensformel des Königs "Chasechem" (Erscheinen der Macht") scheint nur in Hierakonpolis bezeugt zu sein, könnte so also evtl. nur eine bloße lokale Variante darstellen mit Rücksicht auf den dortigen Lokalgott Horus. Verschiedene Ägyptologen vermuten aber auch, dass der König vor seinem Sieg über Unterägypten noch den Namen "Cha-se-chem" trug und diesen dann nach der Reichseinigung auf "Hor-cha-sechemui" erweiterte ("Chasechemui " bedeutet ja: "Erscheinen der beiden Mächte [Horus und Seth]" und Seth war ja bekanntlich der Feind des Horus.

Sehr ungewöhnlich erscheint auch der sog. "Horus-Seth-Name" des Königs, der "Erscheinen der beiden Mächte, indem die Ahnen in ihm ruhen" lautete (siehe Helck: Unters. zur Thinitenzeit. S. 118). Dieser Name wurde als "programmatisches Epitheton" im Serech dem eigentlichen Horusnamen beigefügt.

Lt. Wolfgang Helck in "Untersuchungen zur Thinitenzeit S. 118" sollte dieser Name den König als großen Reichseiniger zeigen und eine Verbindung zu den großen Herrschern schaffen, die einst über ein geeintes Reich geherrscht hatten.

Im "Turiner Königspapyrus" und in der "Königsliste von Sakkara" taucht ein weiterer Name auf, der zu Spekulationen unter den Forschern führte. In der Kartusche steht der Name "Bebeti", wobei sich aber die meisten Ägyptologen dazu neigen, dass dieser Name eine Fehlinterpretation aus ramessidischer Zeit ist und auf Abschreibfehler der ramessidischen Schreiber beruht. Der Ägyptologe Wolfgang Helck schlug vor, dass Chasechemuis Eigenname evtl. "Besch" gelautet haben könnte, da dieser Name auf mehreren Gefäßen aus Brekzie (vom italienischen breccia: Geröll), wo er in einem Schen-Ring, dem Vorläufer der späteren Königskartusche, erscheint. Dagegen sind andere Ägyptologen, wie z. B. Walter Bryan Emery (Walter Bryan Emery: Ägypten - Geschichte und Kultur der Frühzeit. S. 110.) der Meinung, das Wort "Besch" bedeute "Rebell oder Aufrührer" und bezieht sich eher auf die von Chasechemui besiegten Fürstentümer. Ähnlich dürfte es sich auch mit dem Kartuschennamen Djadjai aus der Königsliste von Abydos zugetragen haben.

![]()

|

Regierungs- und Familiendaten Chasechem/Chasechemui |

||

| Regierungsdauer | um

2740

v. Chr. ca. 2714 - 2707 v. Chr. ca. 2709 - 2682 v. Chr. ca. 2714 - 2687 v. Chr. |

nach Schneider L.d. Pharaonen Müller-Höveler/Am Anfang... v. Beckerath/Handbuch Redford |

| Dynastie | 2. Dynastie (Frühzeit) | |

| Vorgänger | Per-ib-sen | nach W. Helck u. Beckerath |

| Vater | ? | |

| Mutter | unbekannt | |

| Geschwister | unbekannt | |

| Kinder | Djoser, Hetepher-nebti | |

| Gemahlinnen | Ni-maat-hapi | nach Wolfgang Helck |

| Grabstätte | Abydos (Buchstabe V) | |

| Chronologie: - Königslisten und Annalen - |

Turiner Papyrus col. III. 1.3 (T.

3, 3;)

Der Turiner Papyrus gibt dem König 27 Regierungsjahre, 2 Monate, 1 Tag., er führt ihn unter dem Namen Bbtj (Bb.tj ) auf, dabei handelt es sich wohl um eine Fehlinterpretation des hieratischen #aj-sxm.wj.

Abydos:

A. 14; Djadjai

(+A

DA j )

Saqqara:

S. 48; Bedi

Manetho :

Cheneres 30 Jahre oder

Necherophes

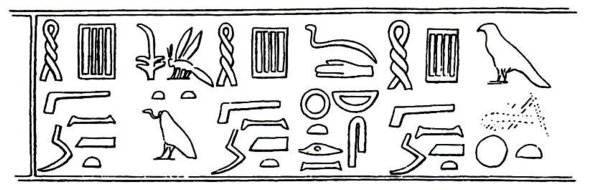

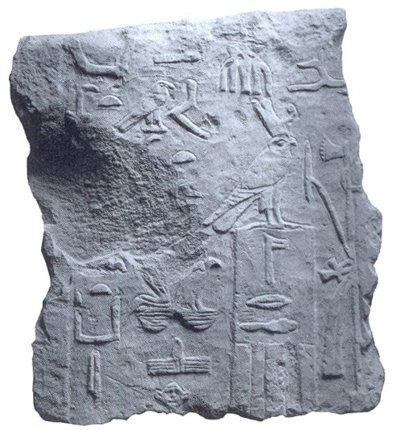

(Anmerkung zu diesem Bild: Im Original des Palermosteins

|

Auf dem Palermostein ist seine Regierungszeit nicht erhalten. Jedoch wird auf dem Palermostein (Vorderseite 5, 4; 1. 5 Nr.4) berichtet, dass in einem Jahr zwischen der 7. und 8. Mal der Zählung, eine Statue des Chasechemui hergestellt wurde. Diese trug den Namen „Bilden des Kupfers Hoch ist #aj-sxm.wj`“. Es ist aber nicht gesichert, zu welchem König dieser Teil des Palermosteines gehört. |

| Datei:

Palermo

2 Autor: Nephiliskos Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Unter den Ägyptologen ist die Zuordnung dieser Eintragung strittig. Früher wurde von Nebka ausgegangen. Da Nebka aber nachweislich nicht der Vorgänger von Djoser war, kommt dieser damit nicht mehr infrage. Es kann sich nur um die Jahreskästchen von Chasechemui oder Djoser handeln. Die ganze Theorie steht und fällt mit der richtigen Einordnung des Fragments aus dem Petrie-Museum, weil dadurch die Regierungslängen festgelegt worden sind. Unseres Erachtens spricht die Wahrscheinlichkeit eher für Chasechemui als für Djoser, da wir uns die Frage stellen, warum der Nachfolger von Chasechemui gegen Ende seiner Regierungszeit eine Statue seines Vorgängers aufstellen sollte. Zwingend sind diese Argumente allerdings nicht, sondern nur rein hypothetisch.

Die Statue ist als ausführliches Determinativ in

das Jahresfeld gesetzt worden, so dass ihr Aussehen rekonstruiert werden kann:

der König beim Kultlauf mit Schurz und weißer Krone auf dem Kopf, in den

erhobenen Händen Wedel und mk s-

Symbol. Diese Kupferstatue war wohl von beträchtlicher Größe – denn ein

ganzes Jahr ist nach ihrer Herstellung benannt!

Mit dem Tode Chasechemui ist die archaische Periode der ägyptischen Geschichte zu Ende, und das Land steht an der Schwelle der ruhmreichen Pyramidenbauer.

| Nachfolge: |

Auf dem Palermostein folgt auf Chasechemui sehr wahrscheinlich König Djoser. In späteren Königslisten wird ein König Nebka als Nachfolger auf Chasechemui genannt, so dass man allgemein früher diesen als Nachfolger des Chasechemuis ansah. Ab 1995 führte das DAIK unter G. Dreyer zusammen mit dem DFG eine Nachuntersuchung des Grabmals Chasechemuis durch, die 2002 erfolgreich abgeschlossen wurde. Bei den Ausgrabungen von 1995 wurden u. a. auch eine große Anzahl von Verschlüssen gefunden, meistens solche mit Siegelabrollungen des Chasechemui - aber einige von ihnen tragen den Horusnamen NTrj-Xt (dieses ist der Horusname von König Djoser). Andere Königsnamen wurden nicht gefunden. Günter Dreyer führt dazu weiter aus

| "...Die meisten dieser

Verschlüsse kamen im Bereich des nördlichen Zugangs zutage, zu dem

eine Rampe hinterführte, die aber nur zur Anlage und Beschickung des

in eine ca. 7,5 m tiefe Grube eingebauten Grabes diente. Nach der

Bestattung war es nicht mehr zugänglich, da die Grabgrube über der etwa

5 m unter Wüstenniveau liegenden Decke wieder mit Sand aufgefüllt

wurde und darüber vermutlich auch noch ein wohl wenigstens 2 m hoher

Sandtumulus aufgeschütttet wurde.

Es kann danach kein Zweifel daran

bestehen, dass auch die Verschlüsse mit Namen des NTrj-Xt

(Djoser)

zur Grabausstattung

gehörten". |

|

|

| Siegel mit dem

Namen von König Djosers,

die im Grab Chasechemuis gefunden wurden,

beweisen eindeutig

dass Chasechemui von diesem bestattet wurde. |

|

Bilder aus MDAIK 54 |

Es wurden bislang ca. 40 Verschlüsse und Verschluss-Fragmente mit dem Horusnamen König Djosers gefunden. Es wurde lt. Aussage in dem Artikel von Günter Dreyer damals damit gerechnet, dass sich weitere Funde, insgesamt in den Halden des Nordabschnitts und am Südzugang befinden.

Es wurden auch "Nilton-Verschlüsse" mit Siegelungen der Nj-mAat-@p gefunden. Ähnliche Exemplare wurden auch schon von E. Amelineau und W. F. Petrie geborgen (wobei Petrie angab, dass sie aus den südlichen Kammern 45-54 des Grabkomplexes stammten). Aufgrund der Lesung der Ägyptologen H. Junker (siehe MDAIK 3, 1932, 139f in "Festschrift für Stadelmann", Anmerk. 10) und P. Kaplony (IÄF II, 527 ff) und Wolfgang Helck, die den Titel "mwt mst-njswt" mit "Mutter, die den König geboren hat" (Junker) dagegen Helck und Kaplony mit "mwt msw-njswt" - "Mutter des Königskindes" war Ni-maat-Hap als Tochter des Chasechemui, Frau des Nebka und Mutter des Djoser (H. Junker, P. Kaplony) oder als Gattin des Chasechemui und Schwiegermutter des Djoser (Wolfgang Helck) angesehen worden.

Günter Dreyer führt nun aber aus, dass bei der Betrachtung des Gesamtbefundes (mit den Vorkommen der Siegelabrollungen des NTrj-Xt (Djoser) mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass Ni-maat-Hap als Witwe des Königs Chasechemui zusammen "mit ihrem bereits regierenden Sohn Neteri-het (Djoser) die Bestattung des Chasechemui vorgenommen hat", womit eindeutig dieser als Nachfolger des Chasechemui und als Dynastiegründer der 3. Dynastie zu bestimmen ist, wobei anzumerken ist, dass diese "besondere Stellung als Begründer einer neuen Dynastie auch in der auffälligen Hervorhebung des Djoser im Turiner Papyrus deutlich wird und dabei offenbar aus einer noch korrekteren Vorlage übernommen wurde." (Zitat aus G. Dreyer "Festschrift", S. 33 - Anmerk. 13)

| "Aus der Bestimmung von

Djoser als Nachfolger des Chasechemui ergibt sich außerdem, dass die

bisher Nebka und Djoser zugewiesenen Jahresangaben auf dem Palermostein

(siehe Helck: Thinitenzeit, 166-167) auf Djoser und Sechemchet zu

beziehen sind." (Zitat Günter Dreyer aus "Stationen", Festschrift für Rainer Stadelmann 1998, S. 34) |

![]()

| Ereignisse aus seiner Regierungszeit: |

Viele Ägyptologen waren früher aufgrund des "Horus-Seth-Namens" von Chasechemui der Meinung, dass dieser aufgrund der Hinwendung seines Vorgängers Peribsen zu dem Gott Seth, in Konfrontation zu diesem stand und ihn bekämpfte. Es sah so aus, als ob diese Theorie durch Inschriften auf den Steinstatuen und Gefäßen, die von heftigen Kämpfen und Unruhen berichteten, untermauert würde (siehe hier ). In der neueren Forschung wird diese These nicht mehr vertreten, denn gegen einen Konflikt zwischen Peribsen und Chasechem/Chasechemui spricht, dass die Grabanlagen beider Könige in Abydos unmittelbar nebeneinander angelegt wurden und außerdem König Sechemib, der Vorgänger von Chasechemui, Peribsen bestattete, bevor Chasechemui an die Macht kommen konnte.

Scheinbar ist es während der Machtergreifung Chasechems/Chasechemuis zu heftigen Kämpfen im unterägyptischen Nildelta gekommen - über Kämpfe zu diesem Zeitpunkt in Oberägypten wird nichts berichtet. Nach Meinung der Ägyptologen Nicolas Grimal und Jochen Kahl wurden die Pläne zur Wiedervereinigung des Reiches nicht von allen Fürsten mitgetragen. Speziell die im Norden (Unterägypten) herrschenden lokalen Fürsten weigerten sich scheinbar, ihre mit der Reichsteilung unter Ninetjer erreichte Unabhängigkeit wieder aufzugeben (Quelle: Nicolas Grimal: A History of Ancient Egypt.). Um dennoch seine politischen Ziele zu erreichen, war Chasechemui gezwungen militärisch gegen die rebellierenden unterägyptischen Fürsten vorzugehen und diese zu unterwerfen. Nach seinem Sieg zog er in die Hauptstadt Nechen ein und stiftete für deren Hauptgöttin Nechbet mehrere Denkmäler als Dank für die Reichseinigung, welche den Inschriften zufolge von der "Himmels- und Kronengöttin" Nechbet vollzogen wurde. Den alten Traditionen folgend feierte er das Vereinigungsfest - auch Tag des Festes der Thronbesteigung (siehe: James-Edward Quibell: Hierakonpolis, Part 1). Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, welche das Vereinigungsfest gemeinsam mit dem Fest der Thronbesteigung feierten, beging Chasechem dieses Fest nicht bei seinem Regierungsantritt, sondern erst nach der erneuten Unterwerfung Unterägyptens.

Nach Wolfgang Helck (Untersuchungen zur Thinitenzeit. S. 118) gab Chasechemui dem Unterwerfungsjahr den Namen "Jahr des Kampfes und des Schlagens Unterägyptens" (Beischrift auf einer Vase aus rotem Granit - gefunden in Hierakonpolis von J. Quibell 1898). Weiterhin nannte er "47.209 erschlagene Rebellen", welche er auf seinen Feldzügen getötet hatte.

|

Londoner-Fragment vom Annalenstein

Das Fragment mit der Bezeichnung P1 (nach W. Helck; allgemein jedoch als LF betitelt) befand sich einst rechts vom Palermostein und befindet sich heute in London (Petrie-Museum). Auf dem oberen Teil der Vorderseite befindet sich die Inschrift, welche evtl. der Regierungszeit des Chasechemuis oder des Djosers zugeordnet wird (vorrausgesetzt die Einordnung des Fragments ist korrekt) |

| Der

Urheberrechtsinhaber Jon Bodsworth erlaubt es jedem, dieses Werk für

jeglichen Zweck, inklusive uneingeschränkter Weiterveröffentlichung,

kommerziellem Gebrauch und Modifizierung, zu nutzen. - Thanks to Jon Bodswoth - |

Nach Siegfried Schott "Altägyptische Festdaten 1950" musste die Stadt Memphis mindestens bis das Jahr 18 der Regierung Chasechemuis Tribut leisten. Der größte Teil der Denkmäler des Königs stammen aus Hierakonpolis dem altägyptischen Nechem (seiner eventuellen Residenz). Der Herrscher entwickelte hier auch eine beachtliche Bautätigkeit.

Mehrere Relieffragment, welche den Chasechemui bei einem Sedfest zeigen, wurden in Hierakonpolis gefunden. Aber es ist fraglich, ob man aus diesen Darstellungen eine dreißigjährige Regierungsdauer herleiten kann (allerdings bescheinigt ihm der Turiner Königspapyrus 27 Jahre, 2 Monate und 1 Tag) denn Sedfeste sind auch in Verbindung mit dem "Vereinigungsfest" bekannt.

| Funde aus der Zeit Chasechemui: |

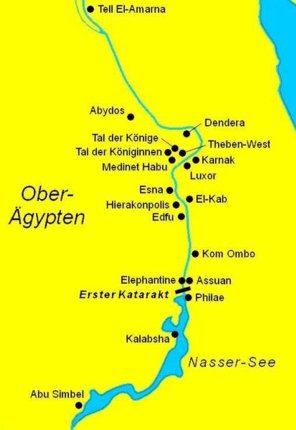

Der oberägyptische Ort Kom El-Ahmar (dem griechischen Hierakonpolis / altägypt. Nechen ) ist einer der ältesten bekannten Kultplätze in Ägypten. Wie aus den Keramik-Funden aus der Naqada-III-Zeit ersichtlich erscheint, wurde die Anlage bis zum Ende der 2. Dynastie genutzt - also bis zum Ende der Regierung Chasechemui. Bei seinen Ausgrabungen im Jahre 1905 fand J. E. Quibell dort zwei Sitzstatuen aus Diorit und poliertem Sandstein. Auf dem Serech (stilisiuerste Palastfassade, die den Horusnamen des Königs enthält) sind Horus und Seth in küssender Pose dargestellt.

Es ist wahrscheinlich, dass Chasechemui damit die Gleichberechtigung der Götter Horus und Seth dokumentieren wollte, um eine endgültige Einigung von Ober- und Unterägypten zu erreichen.

Den größten Teil der Denkmäler des Chasechemui fanden die Ausgräber in Hierakonpolis (seiner evtl. Residenz) und es ist davon auszugehen, dass der Herrscher her eine beachtliche Bautätigkeit entwickelte. Unter den vielen Objekten aus Hierakonpolis befinden sich ein Türflügel aus Granit, den man im Tempelbezirk der Stadt fand, des weiteren fanden die Ausgräber um Quibell drei Steingefäße mit einer identischen Siegesinschrift und zwei Statuen mit weiteren Siegesinschriften auf dem Sockel und das Fragment einer Stele.

|

Karte von Oberägypten

Das oberägyptischen Kom El-Ahmar, das griechischen "Hierakonpolis" (der evtl. Residenz des Chasechemuis) - altägyptisch "Nechen" (wohl "Burg" oder ähnlich) - liegt 1 km südwestlich des heutigen Dorfes el-Muissat auf dem Westufer des Nils. Im Mythos spielt Nechem eine bedeutende Rolle: gemeinsam mit Necheb (Elkab) auf dem gegenüberliegenden Ufer bildete der Ort Nechen das Gegenpaar zum unterägyptischen Pe und Dep (heute Tell el-Farain) im Delta. Nechen bildete in der Frühzeit das Zentrum des 3. oberägyptischen Gaues. Auf 3 km etwa erstrecken sich südlich und südwestlich des Dorfes el-Muissat die Überreste vorgeschichtlicher Siedlungen und Friedhöfe. |

| Bild:

Oberägypten.jpg Autor: W.wdny Lizenz: GNU FDL |

Zu Beginn der 1. Dynastie trat die als Kom el-Ahmar bekannte unregelmäßig geformte Stadtumwallung an die Stelle der früheren Siedlung am Wüstenrand. Die Ausgrabungsstätte und insbesondere die Nekropole waren schon früher von Händlern aus Luxor vollständig umgegraben worden und deshalb wandten sich 1897-1900 die Ägyptologen J. E. Quibell und F. W. Green nach einer enttäuschenden ersten Untersuchung der spärlichen Oberreste Kom el-Ahmar selbst zu.

Dabei stießen die Ausgräber auf gewisse technische Schwierigkeiten, die in der ägyptischen Archäologie damals noch nicht zu überwinden waren. In seiner frühesten Form hat der aus Ziegeln errichtete Tempel wohl einen Sandhügel enthalten, der mit Steinen abgestützt und verkleidet war in der Form, wie ihn die Hieroglyphe wiedergibt, die zur Schreibung von Nechen diente. Als Stifter für den Tempel müssen vor allem die Könige Narmer und Chasechemui gelten.

An der südlichen Spitze, der etwa ein Sechstel der gesamten Fläche ausmachte, erhob sich einst der Tempel von Nechen. Dieser wurde allerdings in den 1860ziger Jahren zur Errichtung einer Fabrik im nahe gelegenen Ort Esna weitgehend abgetragen. Dieser Teil des Tempelkomplexes wurde in den Jahren 1897-99 von J. E. Quibell und F. W. Green freigelegt.

Viele der frühen Weihegaben für den Tempel wurden zu einem späteren Zeitpunkt zusammengetragen und im sogenannten "Main-Deposit" vergraben worden. Der Zeitpunkt, zu dem dieses geschah, ist allerdings unbekannt. Die größte Bedeutung unter den Funden muss man sicherlich einer 64 cm hohen zeremoniellen Palette aus Grauwacke beimessen, die sich heute in Kairo befindet und in der Ägyptologie unter dem Begriff "Narmerpalette" bekannt ist.

Bei der Räumung einer kleinen mit Ziegeln verstärkten Grube im nördlichen Tempelbezirk fand man in der dritten von fünf Kammern einer Seitenkapelle den aus Blattgold geformten Kopf eines Falkens von Hierakonpolis (Kairo JE 32158), dessen Körper der aus Kupferblech bestand, sofort mit der hereinströmenden Luft zerfiel. In einer weiteren Kammer unterhalb des Mauerfundaments, in der fünften Kammer, fand man die beiden berühmten Kupferstatuen Pepis I. aus der 6. Dynastie sowie zwei Objekte: einen Keramiklöwen, der sich heute im Ashmolean Museum in Oxford befindest und die Sitzstatue des Königs Chasechamui (heute Kairo JE 32161) aus grünem Schiefer, welche die Inschrift "Erscheinung der Macht", den Namen des Chasechem, trug. der vermutlich aus der 6. Dynastie stammte.

|

|

Sitzstatue aus Hierakonpolis

|

|

The copyright holder of this work allows anyone to use it for any purpose including unrestricted redistribution, commercial use, and modification - Thanks to Mr. Jon Bodsworth. |

| Der König ist thronend auf einem Thron mit kurzer

Rückenlehne dargestellt. Er trägt die sog. " Weiße Krone"

Oberägyptens sowie einen halblangen, langärmeligen Mantel (das sog.

Sedfestgewand) mit einem breiten Bordürenband,

der vorne übereinandergeschlagen ist. Die Füße und die Rückenlehne

wurden nur reliefartig aus dem

Schieferblock herausgearbeitet. Die rechte Hand liegt zur Faust geballt auf dem Schenkel,

der linke Arm ist gebeugt, die Faust liegt auf dem rechten Vorderarm.

Beide Hände sind zum Halten von Szeptern oder Keule durchbohrt. Die nackten Füße stehen flach auf dem Sockel auf. Die Figur ist wie die in Oxford (siehe unten) durch eine Inschrift auf der Basisoberfläche als Bild des Königs Chasechem ausgewiesen. Die rechte Hälfte des Kopfes und die Nase ist leider abgesplittert, doch die erhaltene Gesichtshälfte offenbart uns, wie meisterhaft der Bildhauer Augen und Gesichtsmuskulatur wiederzugeben vermochte. |

| Auf dem Sockel befinden rundum Darstellungen von

grotesk verkrümmten, getöteter Feinde. Rechts ist ein durch einen Pfeil

niedergestreckter Mann abgebildet, der durch fünf Papyrusstengel, die

aus seinem Kopf wachsen, als Unterägypten personifiziert (Papyrus–Land: t A mhw) wird. Links davon wird die Anzahl der getöteten

oder gefangenen Feinde angegeben. Danach will der König die Zahl von

"47209 unterägyptischer Rebellen" niedergemetzelt haben. Falls

dies den Tatsachen entsprechen sollte, müsste es sich hierbei um den

gesamten Bevölkerungszensus der unterägyptischen Rebellen handeln

und somit hätte der König das alte Problem der beiden gegensätzlichen

Bevölkerungsgruppen auf einen Schlag gewaltsam gelöst, indem sie

nicht mehr existierten! (Bild: aus Walter B. Emery / Ägypten, Geschichte und Kultur der Frühzeit/Goldmann-Verlag 1964) |

|

|

Eine dritte Sammlung von Objekten fanden die Ausgräber in einem Raum, der unterhalb der Mauern eines Bauwerkes südlich der Kammern, in welchen sich der Falke und die anderen Statuen befanden, lag. Dieser Raum erhielt wegen seiner Funde den Namen "Hauptdepot" (Main-Deposit). Viele der Funde waren inzwischen im Lauf der Zeit verrottet und konnten nicht mehr gerettet werden. Den Experten gelang es aber zahlreiche Statuen und Statuetten aus Elfenbein, Basalt, Kalkstein und Fayence in mühevoller Kleinarbeit zu restaurieren. Darunter befanden sich Falken, Paviane, ein Nilpferd, Frösche und ein Löwe aus Kalkstein sowie eine eine zweite teilweise erhaltene Kalkstein-Statue des Chasechemui, die sich heute im Ashmolean-Museum in Oxford befindet (E 517). Auf ihrem Sockel befinden sich die gleichen Angaben bezüglich der getöteten Feinde wie auf der ersten Statue.

Die Ausgräber sind sich allgemein einig, dass es sich bei den hier gefundenen Fundstücken um Opfergaben und Ausrüstungsgegenständen aus früherer Zeit, die irgendwann vor dem Neuen Reich "rituell bestattet" wurden, da sie zu dieser Zeit überflüssig geworden waren.

|

|

|

|

Sitzstatue Chasechemui aus Hierakonpolis - heute in Oxford, Ashmoleam Museum of Art E. 517 - Sie ist der Statue in Kairo sehr ähnlich. Nur hier ist der Körper in einem schlechteren Erhaltungszustand, dafür ist der Kopf vollständig erhalten. Sie besteht aus Kalkstein und misst 60 cm in der Höhe. Die Sockelreliefs sind identisch mit der Kairoer Statue. |

|

| Bild:

Mit freundlicher Genehmigung Heidi Kontkanen - Alle Rechte liegen beim Bild-Urheber - |

Bild: Khasekhem

oxford2.jpg User: Udimo Lizenz: (CC BY 3.0) |

|

|

|

|

Sitzstatue Chasechemui aus Hierakonpolis |

|

- beide Bilder: Mit freundlicher Genehmigung Heidi

Kontkanen, Finnland - |

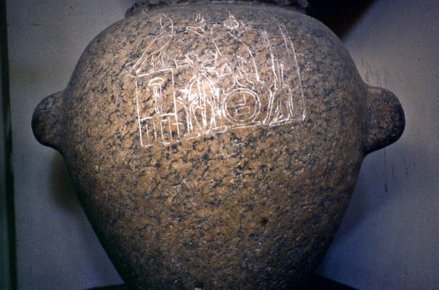

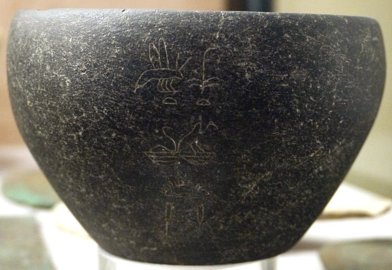

Auf einem Herzgefäß des Königs Chasechem aus rotem Granit, aus Hierakonpolis (Kom el Ahmar) - gefunden durch Quibell 1898 - die aus einer Zeit vor der Wiedervereinigung von Ober- und Unterägypten stammt, wird der Sieg des Chasechem über seine Feinde in Unterägypten dargestellt (allerdings ist der Name der unerlegenen Stämme nicht belegt).

Die Geiergöttin Nechbet sitzt auf dem sn-Ring (Schen-Ring), in dem sich die Hieroglyphen "bAs" (Rebellen ?) befinden. Sie überreicht den durch seinen Horustitel (Falke mit Weißer Krone auf dem Serech sitzend mit dem Namen Chasechem) repräsentierten König das heraldische Zeichen der Vereinigung der beiden Länder (smA-tA wj). Wie oben schon erwähnt, hielten die frühen Ägyptologen die Hieroglyphen "bAs" zunächst für den Geburtsnamen des Königs Chasechem, wogegen man heute allgemein dazu neigt, dieses als die Bezeichnung für "Rebellen" oder den Namen des vom König besiegten Landes zu erklären. Über und neben dem Bild der Nechbet befindet sich folgende Inschrift "rnp.t aHA Hwj MH.w „(Jahr des Bekämpfens und Schlagens von Unterägypten) - nach W. Helck.

|

Herzgefäß aus rotem Granit aus Hierakonpolis

Unterhalb des oberen Rands befindet sich eine Darstellung mit dem Sieg des Königs über seine Feinde in Unterägypten.

|

| Zeichnung nach J. E. Quibell, Hierakonpolis ERAH (1900) |

|

Vase aus

rotem Granit aus der Zeit, bevor Chasechem Ägypten wiedervereinigte und

seinen Namen in Chasechemui änderte. Der Horus-Falke trägt hier

interessanterweise nur die Weiße Krone Oberägyptens.

Entdeckt in Hierakonpolis (Kom el-Ahmar) durch Quibell 1898. |

| Bild:

Khasekhem

2.jpg Autor: Photo by Juan R. Lazaro at Flickr Lizenz: CC BY-SA 2.0 |

|

Der geschlagene Feind wird durch einen knienden Mann repräsentiert dem drei Papyrusstengel auf dem Kopf wachsen, vor ihm eine Keule die an ihm lehnt. Die gleiche Darstellung des Mannes mit den drei Papyrusstengeln und der Keule findet sich auch auf einem Etikett des Narmers wieder. |

| Bild:

Khasekhem

1.jpg Autor: Photo by Juan R. Lazaro at Flickr Lizenz: CC BY-SA 2.0 |

| Das sog. "Fort" von Hierakonpolis: |

Ein Bauwerk des Chasechemui könnte ein im Stil der abydenischen Talbezirke (Sedfesthof) errichteter Ritualbezirk sein, den man in der Wüste etwas hinter der alten Stadt Nechen (Hierakonpolis) fand. Diese Anlage weist große Ähnlichkeit mit dem "Schunet el-Zebib" in Abydos auf, die man allgemein Chasechemui zuweist. Bei dem Bauwerk, das in der Ägyptologie "Fort" genannt wird, handelt es sich um eine Anlage, die zwar nur ein Drittel so groß wie die Anlage in Abydos - aber trotzdem war sie ein Meisterwerk, das noch heute in seiner ursprünglichen Höhe erhalten und ein Zeugnis für die Konstruktionsfertigkeiten seines Erbauers ist.

|

|

|

Das sog. "Fort" von

Hierakonpolis |

| Bild: Hieraconpolis

Umfassungsmauer Autor: Kairoinfo4U at Flickr-Album Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0 |

|

|

| Nischengegliederte Umfassungsmauer und Schlammziegelbauten in einer Seitenkammer der Struktur. | |

|

Bild: Hieraconpolis

Umfassungsmauer 1 |

Bild:

Hieraconpolis Umfassungsmauer 2 |

|

|

|

Struktur von Hierakonpolis aus der Zeit König Chasechemui |

| Bild: Hieraconpolis

1 Autor: Kairoinfo4U at Flickr-Album Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0 |

|

|

| Nordöstliche Ecke der Umfassungsmauer aus Schlammziegel des sog. "Forts" | |

|

Bild: Hierakonpolis

3 |

Bild: |

|

|

|

Umfassungsmauer aus Schlammziegel des sog.

"Forts" |

| Bild: Hierakonpolis

4 Autor: Kairoinfo4U at Flickr-Album Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0 |

Es handelt sich bei dem Bauwerk in Hierakonpolis um eine rechteckige, von einer hohen, mit Nischenmuster dekorierten Hauptmauer aus eingefasste Anlage (meist als "Fort" bezeichnet) von 65 x 57m Abmessung, der eine dünnere, fünf Meter starke Außenmauer vorgelagert ist., die eine erhaltene Höhe von ca. zwölf Meter aufweist. Der mit Ziegelsteinen ummauerte Bezirk trägt die wissenschaftliche Bezeichnung HK29A und wurde in der Naqada-II.-Zeit errichtet und hat eine Größe von 3.705 m². Die Anlage diente den königlichen Zeremonien. Aus den Funden der Naqada-III.-Zeit und denen aus Unterägypten und Palästine nach ist erkennbar, das diese Anlage bis zum Ende der 2. Dynastie genutzt wurde. Im Jahre 1905 fand J. E. Quibell dort das Fragment einer Statue aus Lapislazuli, die den König Chasechemui darstellt. Laut Renèe Friedmann handelt es sich dabei wahrscheinlich um das Oberägyptische Kronenheiligtum (pr-wr) - der Urform des ägyptischen Heiligtums. Dies wurde erstmals in der Zeit von König Narmer und König Aha in Wanddarstellungen überliefert (Quelle: dt. Wikipedia Chasechemui )

Zum Teil stehen die bis zu 5 m dicken Mauern noch heute bis zu 8 m an. Die Anlage umfast ein Gebiet von 0,49 Hektar (3705m2), ist also nur ein Drittel so groß wie die in Abydos. Sie besitzt im Unterschied zu dem Bauwerk in Abydos nur einen Haupteingang - ein monumentales Tor an der östlichen Ecke zwischen zwei rechteckigen Türmen. Außerdem ist die Anlage in Hierakonpolis quadratisch und nicht rechteckig wie die in Abydos. Unterschiedlich ist auch die Umfassungsmauer, die an ihrer Innenseite ein Nischenmuster aufweist. Im Inneren des Bauwerkes, nahe der Mitte, wurden geringe Reste einer Kultstätte aus Ziegeln gefunden. Hier fand man einen Granitblock, bei dem es sich vielleicht um ein Libationsbecken gehandelt haben könnte. Ein beschrifteter Granitpfosten am Eingang, der unmittelbar außerhalb des Torbaus der Lehmziegelumfriedung gefunden wurde, ist der Grund, weshalb diese Anlage überhaupt König Chasechemui zugeschrieben wurde.

Aus dem Bau in Hierakonpolis stammt der Fund zweier Stelen aus poliertem Sandstein, wo jedoch in dem Serech des Königs sein Seth- und Horusname gemeinsam präsentiert wird. Evtl. wollte Chasechemui die Gleichberechtigung der beiden Götter Horus und Seth präsentieren und eine endgültige Einigung von Ober- und Unterägypten erreichen.,

|

Horus-Seth-Serech |

| Datei:

Khasekhemwy

Horus-Seth serekh.png Autor: Nephiliskos Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

|

|

| Dieser Horus-Seth-Name auf dem Block aus Hierakonpolis wird nun aber nicht wie allgemein üblich von einem einzelnen Horusfalken eingeleitet, sondern beide Götter Horus und sein Gegenspieler Seth thronen hier gemeinsam auf dem Serech und scheinen sich zu "küssend" gegenüber zu sitzen. | |

| Bild: Hierakonpolis

khasekhemuy.jpg Autor: Udimu Lizenz: (CC BY 3.0 |

Bild:

khasekhemuy, name inscibed on door jamb.jpg Autor: Juan R. Lazaro Lizenz: (CC BY 2.0) |

|

|

| Reliefblock

des Chasechemui in Hierakonpolis Ritualbezirk des Königs,

Granodiorit, Höhe 130 cm, Breite 135 cm, Kairo JE 33896 |

Fragment

einer Alabaster-Vase des Chasechemui |

|

Dieser Block, der aus dem

Tempel des Horus in Hierakonpolis stammt, war mit flach erhabenen

Relief dekoriert. Im Zuge einer späteren Wiederverwendung wurde die

Szene flächig abgeschlagen, so dass die Darstellung nur noch

verschwommen erscheint. Die Hauptszene aber ist noch erkennbar: der

König und die Göttin Seschat im Kontext des Gründungsrituals

schlagen die Messpflöcke für einen Tempelbau ein. Obwohl die meisten

Inschriften unleserlich sind, ist der Horus-Name des Königs über

seinem Kopf erkennbar. |

(Quelle: Quibell, J. E. "Hierakonpolis" I, pl. XXXVII.) |

|

Bild:

Hierakonpolis khasekhemuy 3.jpg |

Bild:

khasekhemuy 2.jpg |

|

|

|

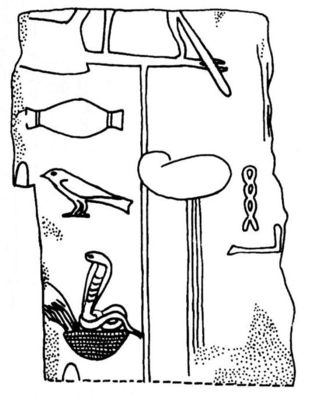

Zahlreiche kleinere und

größere steinerne Fragmente (zu Teil unveröffentlicht) stammen von

hier. Eines der Relieffragment (heute Kairo JE 33895 / CG 57107 mit

den Abmessungen 65 x 37cm) beinhaltet im unteren Register rechts den

Serech mit dem Königsnamen (Horus-Name) - über ihm die

Himmelhieroglyphe. Über dem Serech (srh)

mit dem Namen „#ja-sxm“,

links befindet sich eine

Gruppe von Hieroglyphen, die wahrscheinlich zu lesen ist als: Das obere Register zeigt den König (große Teile der Figur des Königs sind zerstört) kniend, auf dem in einem liegenden Mann mit negroiden Geschichtszügen personifizierten Land. Über dem Kopf des Mannes befindet sich ein Bogen und darüber das Zeichen für "Land", hier steht also „t A st i (Ta-Seti /Nubien)“. Vermutlich wurde dieser

Quarzitblock in schiefergrüner Farbe kurz vor oder nach der erneuten

Reichseinigung aufgestellt. Es ist die einzige bekannte Stele

mit der Namensform Chasechemui. Gefunden wurde sie nahe des Tempelgebäudes in

Hierakonpolis – heute in Kairo |

|

| Bild:

khasekhemuy 1.jpg Autor: Juan R. Lazaro Lizenz: (CC BY 2.0) |

Bild: aus Emery / Ägypten, Geschichte und Kultur der Frühzeit 1964 - bearb. v. Nefershapiland |

(Zu dieser Thematik siehe auch: Dr. Nicola

Alexanian– „Die Reliefdekoration des Chasechemui aus dem sogenannten

"Fort" in

Hierakonpolis, in N. Grimal – „Les Crieres de dation …" , BDE

120/1998)

In den Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts - Abteilung Kairo (MDAIK) Band 36 aus 1980 gibt Rifaat Abdallah Farag einen Überblick auf die in Hierakonpolis gefundenen Steinspolien. Dabei führt er außer dem oben schon beschriebenen und bebildertem Fragment (heute Kairo JE 33895) noch einen

Türrahmen an, der sich

heute ebenfalls in Kairo befindet:

Höhe: 1,55 m - Breite 1,20 m,

Material: Rosengranit aus Assuan.

Beschriftet ist der Block an der Vorderseite und an den Seiten,

an der Vorderseite wurde das Bild des Sethtiers ausgekratzt.

Linkes Türgewände, heute

im Museum in Kairo:

Gefunden in der Nähe der Süd-Ost-Seite der Umfassungsmauer;

Maße wurden nicht angegeben.

Material: grauer Granit

Die Reliefs sind ausgekratzt. Zu sehen waren der Horus- und der Sethname

des Königs.

Die Schreibung ist identisch mit denen auf den Objekten, die in Abydos

gefunden wurden.

Fragment eines Türpfostens

oder einer Stele aus rotem Granit in mehreren Fragmenten:

Die Reliefdarstellungen und die Inschrift sind zerstört.

Fragment A:

Serech mit Inschrift: „#a-sxmwj

Ht p nT r wj

(jm.f)“

Oben auf dem Serech sitzen links Horus und

rechts Seth.

Fragment B:

Serech mit zerstörtem Relief - mit einer Seth-Tierdarstellung und

darunter zwei Darstellungen des Horus.

Fragment C:

Zwei Darstellungen: in der ersten erkennt man noch den unteren Teil

des Königs.

und zwei seiner Söhne in Schreitstellung. Der linke Sohn trägt einen

Tierschwanz.

Die zweite Darstellung ist fast vollständig zerstört. Sie bestand aus

einigen Zeichen - drei vertikale Striche und einer evtl. einer Scheibe

(?). Dieses Bruchstück fanden die Ausgräber nahe des Eingangs zum sog.

"Fort" in Hierakonpolis - demzufolge man dieses Bauwerk auch

König Chasechemui zuschreibt.

Die handwerkliche Gestaltung all

dieser Bauteile steht auf recht hoher Stufe und die Ähnlichkeit mit den

Skulpturen aus den ersten Jahren der 3. Dynastie ist so auffallend, dass kein

Zweifel an ihrer zeitlichen Einordnung besteht. Stilistisch stehen sie schon

ganz auf der Linie der kanonischen Kunst des Alten Reiches.

*

Viele Grabbeigaben, darunter Gefäße aus Sandstein und Brekzie, fanden die Ausgräber im abydenischen Grab des Chasechemui. Die Ränder der Gefäße waren mit Gold überzogen. Interessant ist die Tatsache, dass die Verwendung von Gold als Verzierung für Grabbeigaben erstmals bei diesem König archäologisch nachweisbar ist. Erstaunlich gut erhalten - trotz ihres Alters - sind einige Bronzegefäße aus dem Grab Chasechemuis, wodurch sie für die Forscher einen Eckpunkt für den frühen Beginn der ägyptischen Bronze-Zeit darstellen, die bis ca. 1360 v. Chr. währte (siehe dazu: A. J. Spencer. Early Dynastic Objects. Catalogue of Egyptian Antiquities in the British Museum)

|

|

|

|

|

|

|

Salbgefäß aus Brekzie/Dolomit mit Goldblechverschluss Mit Goldblech verschlossen und Golddraht umwickelt. Ein

gestempeltes Siegel aus Ton enthält den Namen des Eigentümers |

Gefäße aus dem Grab Chasechemui |

| Bild: LimestoneVesselwithGoldCoverKhasekhemwy Autor: Captmondo (aus Wikipedia) Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Bild: Bronzebowlandewer.jpg The copyright holder (Jon Bodsworth) of this work allows anyone to use it for any purpose including unrestricted redistribution, commercial use, and modification. |

|

Steinvase

mit dem Namen des Chasechemui aus Abydos - heute im Musee National des Antiquites Saint-Germain-en-Laye (Frankreich) - |

| Bild:

Vase

Khasekhemwy.jpg Autor: Iry-hor Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

Des weiteren wurden Gefäßinschriften entdeckt, die zwei Beamtennamen aufweisen. Sie lauten "Maapermin"(MA Apr Mnw) und "Inichnum" (Jjj n(.j) Xnmw) und können lt. Ilona Regulski ((siehe Second dynasty ink inscriptions from Saqqara paralleled in the Abydos material from the Royal Museums of Art and History in Brussels - PDF hier) aufgrund der schwarzen Tintenaufschrift in die Zeit des Vorgängerkönigs Sechemib bis König Djoser (3. Dynastie) datiert werden.

Ilona Regulski und Peter Kaplony sind der Meinung, dass die Amtszeit des Maapermins eher in die Regierungszeit der Könige Chasechemui und König Djoser (Netjerichet) datiert werden kann als in die des Ninetjers und verweisen dazu auf Vergleiche mit den Tintenaufschriften auf den Gefäßen aus dem abydenischen Grab des Chasechemui. Wolfgang Helck datierte in seinen früheren Aussagen diese Tintenaufschriften des Maapermins in die Regierungszeit von König Ninetjer, was aber von Ilona Regulski mit der Begründung zurückgewiesen wird, ´"dass bestimmte Schrifttypen und Schreibweisen, wie sie in Maapermins und Inichnums Aufschriften zutage treten, zu Ninetjers Lebzeiten noch nicht entwickelt und gebräuchlich waren". (siehe dazu: Wolfgang Helck: Untersuchungen zur Thinitenzeit - Ägyptologische Abhandlungen. (ÄA) Bd. 45). Harrassowitz, Wiesbaden 1987, ISBN 3-447-02677-4, S. 398.) (Quelle: Deutsche Wikipedia)

Die oben geschilderte Sachlage des Beamten Maapermin gleicht der seines zeitgenössischen Amtskollgen "Inichnum" und es muss unklar bleiben, welchen Königen diese beiden Beamten gedient haben. Der Name des Maapermin erscheint auf mehreren Gefäßfragmenten aus Kalzit-Alabaster. Diese wurden in den Großen Galerien der Djoser-Pyramide in Sakkara gefunden. Weitere Fundstücke stammen aus zwei Privatgräbern in Sakkara. Hierbei handelt es sich um kurze Gefäßaufschriften aus schwarzer Tinte, die in kursiver Schrift (Hieratisch) ausgeführt sind (siehe W. Helck in: Untersuchungen zur Thinitenzeit ÄA Bd. 45, Harrassowitz 1987, S. 398)

Die Begräbnisstätte des Maapermins ist unbekannt. Die Ägyptologen Wolfgang Helck und J. Spencer vermuteten die Mastabas S2429 und S3009 als mögliche Ruhestätten (siehe Wolfgang Helck: Thinitenzeit) (Quelle: Deutsche Wikipedia)

|

|

|

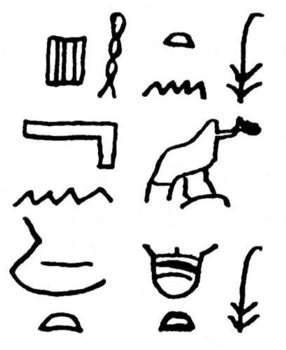

| Tintenaufschrift

mit dem Namen des "Maapermin", rechts davon die Zeichen für „Sed-Fest“ (vergl. Lacau-Lauer: La Pyramide a Degrees, IV. Band. Tafel 10 – 11; Obj. 10.7) - Anmerkung in Wikipedia bei der Zeichnung) |

Tintenaufschrift vom Boden

desselben Gefäßes - vergl. Lacau-Lauer: La Pyramide a Degrees, IV. Band. Tafel 10 – 11; Obj. 10.8 - - Anmerkung in Wikipedia bei der Zeichnung - |

| Lt.

den Gefäßaufschriften hatte Maapermin den Titel:

"Kammerdiener des Königs" inne, der ein typischer Rang- und

Funktionstitel der königlichen Familienangehörigen der Frühzeit war

(vergl. Lacau-Lauer: La Pyramide a

Degrees, IV. . Band. Tafel 10 – 11; Obj. 10.8). Außerdem belegen

die Aufschriften, dass Maapermin zusammen mit seinem Kollegen Inichnum

auch an einem Sedfest mitwirkte und für die Betreuung und Versorgung

eines "Ka-Hauses" Verantwortung trug - Quelle: dt. Wikipedia - Maapermin - |

|

| Bild:

Maapermin User: Nerphiliskos at the de.wikipedia Lizenz: CC-BY-SA-3.0 (Original text : Benutzer:Nephiliskos) |

Bild:

Maapermin2 User: Nerphiliskos at the de.wikipedia Lizenz: CC-BY-SA-3.0 (Original text : Benutzer:Nephiliskos) |

Ähnliche Aufgaben und Amtsstellungen wie bei seinem zeitgenössischen Kollegen Maapermin gelten für den Beamten "Inichnum" ( Jjj n (.j) Xnmw ), dessen Name ebenso auf zahlreichen Gefäßfragmenten aus Kalzit-Alabaster erscheint. Sein Wirken dürfte auch am Ende der 2. Dynastie bis Anfang der 3. Dynastie während der Regierungszeit Chasechemuis oder/und Djosers liegen. Der genaue Zeitpunkt muss aufgrund fehlender genauerer zeitgenössischer Belege unklar bleiben. Daher bleibt ebenso offen, welchen Königen er diente.

Die Gefäßfragmente mit seinem Namen wurden auch in den Großen Galerien des Djoser-Komplexes in Sakkara gefunden und in den gleichen zwei Privatgräbern in Sakkara wie bei seinem Amtskollegen Maapermin und aus dem Pyramidenkomplex des Königs Sechemchet. Es handelt sich um kurze Gefäßaufschriften aus schwarzer Tinte, welche in hieratischer Schrift ausgeführt wurden.

|

|

Steinvasenfragment mit dem Namen des Inichnum. |

| Bild: IniChnum.png User: Nerphiliskos at the de.wikipedia Lizenz: CC-BY-SA-3.0 (Original text : Benutzer:Nephiliskos) |

Lt. den gefundenen Gefäßaufschriften hatte Inichnum die Titel "Kammerdiener des Königs" und "Iripat" (Irj-pat = Mitglied der Elite) inne. Außerdem trug er den Titel eines "Sem-Priesters". Alle diese Titel sind Rang- und Funktionstitel die Angehörigen der Königsfamilie innehatten. Inichnum wirkte lt. den Titeln "Aufseher über die Opfergaben an das hut-Ka" und "Geschenke für das Haus des Königs während des Hebsed" an einem Sedfest mit. Außerdem war er für die Versorgung und die Betreuung eines Ka-Hauses verantwortlich. Er teilte sich diese Aufgaben mit seinem Amtskollegen Maapermin.

Aus den gleichen Gründen wie oben bei Maapermin schon ausgeführt, sehen Ilona Regulski und Peter Kaplony die Amtszeit des Inichnum in die Regierungszeit von Chasechemui und Netjerichet. Gewisse Probleme treten hierbei lt. Ilona Regulski bei dem Vermerk "17. Mal der Viehzählung" auf, dessen Schreibweise (in der der Vermerk festgehalten wurde) erstmals unter König Netjerichet auftritt. "Problematisch daran ist der Umstand, dass die Viehzählung als zeremonielle, staatliche Steuereintreibungh nur alle zwei Jahre auftritt. Somit wäre ein 34. Regierungsjahr für den Herrscher belegt, unter welchem Inichnum amtiert hatte. Eine solch lange Regierungszeit ist aber bislang nur für König Ninetjer bezeugt. Ilona Regulski überlegt daher, ob entweder Chasechemui oder Djoser jeweils vielleicht länger regiert haben könnten, als bislang angenommen (Quelle: dt. Wikipedia - Inichnum )

Ebenso wie das Grab seines Kollegens Maapermin ist auch die Begräbnisstätte von Inichnum unbekannt. Wolfgang Helck und J. Spencer vermuten die Mastaba S2429 und S3009 als mögliche Ruhestätten

| Familie: |

Die verwandtschaftlichen Verhältnisse Chasechemuis sind alles andere als klar. Allgemein wird angenommen, dass Chasechemui und dessen Gemahlin Ni-maat-hapi ( N.j-mAa.t-@p = "Zugehörig zu Apis ist die Maat" - siehe Silke Roth: Die Königsmütter des Alten Ägyptens, S. 384) die Eltern von König Djoser (der Nachfolger des Chasechemui) waren. Wahrscheinlich hatte Chasechemui noch weitere Söhne, doch gibt es über deren Identitäten keine gesicherten Angaben.

Nach Wolfgang Helck bestand eine Verwandtschaft von Chasechemui zu seinen Vorgängern Peribsen und Sechemib. Eine gemeinsame Herkunft der beiden Herrscher Peribsen und Chasechemui aus dem abydenischen Fürstentum bei Hierakonpolis führt Helck auf die erneute Zuwendung dieser beiden bei der Wahl des Bestattungsortes auf dem Königsfriedhof von Abydos zurück. Eine heute nicht mehr vertretene Hypothese besagte, dass Chasechemui mit Peribsen identisch gewesen sei. Dagegen spricht aber, dass beide Herrscher eigene Gräber in Abydos anlegten und auch jeweils eigene Tempelanlagen und Forts bauten,

|

Nj-maat-hapi (N.j-@p-mAa.t /N.j-mAat-@p) |

|

|

"Zugehörig zu Apis ist die Maat" |

|

| höchstwahrscheinlich Gemahlin von Chasechemui | |

| Titel: Hm.t nswt = Königliche Gemahlin mw.t msw nswt = Mutter der Königskinder mw.t nswt = Mutter des Königs mw.t nswt bjt = Mutter des Königs von Ober- u. Unterägypten xt.jt @r.w = Geschützt durch Horus Dd(.t) jx.t nb(.t) jri(t.=tw) n=s = „Die irgendwas sagt, das (man) dann sofort) für sie ausführen wird“. |

|

| Grab: : | |

| Vater: unbekannt Mutter: unbekannt Kinder: Djoser, @tp-Hr-Nb.tj (Roth: Königsmütter, S. 61 u. Dodson Complete families) |

|

| Belege

für Ni-maat-hapi Siegelabrollungen der Werft der Ni-maat-hapi aus dem Grab des Chasechemui in Abydos - heute Kairo CG 11106-11112, 11143, 11145; 2 Relieffragment von einem Naiskos des Djoser aus Heliopolis - heute in Turin Inv. Suppl. 2671/21 (Zuordnung fraglich) Siegelabdruck mit dem Namen und den Titeln der Ni-maat-hapi, Fundort: Beit Khallaf - heute London UC 149-152 (PM V, 37. - Helck Thinitenzeit 107. IÄF 1, 527; Inschrift im Grab des Meten (MTn), Saqqara: Berlin 1105; Granitschale: ehem. Slg Kofler-Truniger K 412 P/VI. Statue des Meten aus dessen Grab, Saqqara: Berlin 1106 Alabasterschale des Sn=j: Privatsammlung Schweiz (Quelle: S. Roth: "Königsmütter", S. 384) |

|

| Quellen: Complete Royal Families, Lexikon der Pharaonen, Silke Roth ÄAT 46 Königsmütter |

|

Ni-maat-hapi ("Die Maat gehört Apis" siehe Ranke, PN 1, 172.19) wird heute als Mutter des nachfolgenden König Djoser allgemein anerkannt. Sie war eine weit über ihre Zeit hinaus bedeutende Persönlichkeit, wie aus der Existenz einer mit ihrem Namen verbundenen Totenstiftung aus der frühen 4. Dynastie mit dem Namen "Ka-Haus der Königsmutter" (xw.t kiA n.j(t) mw.t nswt) dokumentiert wird, aus deren Erträgen die umfangreiche Lieferung von täglich 100 Brotrationen an den Haushalt des Beamten Meten (MTn) bestritten wird. Diese besondere Auszeichnung fand Niederschlag in dem Epitheton "Hm pr mw.t nswt" ("Versorgter der Königsmutter") das in dem Beamten Meten einen Nutznießer dieser etablierten Institution erkennen lässt (Quelle: Zitat aus S. Roth: Königmütter).

Ni-maat-hapi ist auf Steingefäße und Tonsiegel mit ihrem Namen und Titel "Mutter des Königs" (Mw.t-nswt) belegt. Auf einem der Siegel erscheint sogar der Titel "Mutter der Königskinder", welches die älteste Quelle für ihre Stellung als Muter zweier erbberechtigter Thronnachfolger und damit auch indirekt als Königsgemahlin darstellt. Dieser einzigartigen Titel der Ni-maat-hapi wurde ausschließlich auf Siegelabrollungen aus dem Grab des Chasechemui gefunden. Auf den später zu datierenden zeitgenössischen Belegen führt Ni-maat-hapi den Titel einer "Königsmutter" (mw.t nswt) oder die für sie erstmals belegten Variante einer "Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten ("mw.t nswt bjt"), Auf einer Granitschale - die jedoch vermutlich postum hergestellt wurde - werden beide Stadien ihrer Königinnenschaft in der Inschrift als "Königsmutter und Königsgemahlin" (mw.t nswt Hm.t nswt) wiedergegeben (Quelle: Silke Roth, "Königsmütter", S. 60).

|

Inschrift einer Granitschale

(Bild: Silke Roth´s Die Königsmütter des Alten Ägypten, Abb. 24) |

Eine besondere Hervorhebung ihrer Machtstellung und ihrer wirtschaftlichen Verfügungsgewalt ist auch aus den Siegelabrollungen der Werft der "N.j-@p-mAa.t" (Ni-Hapi-maat) und aus ihrem persönlichen Siegel aus dem Grab ihres Gemahls Chasechemui in Abydos (heute Kairo CG 11106-11112, 11134) erkennbar. Diese Machtstellung versetzte die Königin in die Lage, das Königsgrab ihres Mannes Chasechemui und ein großes Provinzgrab mit Gütern zu beliefern. In diesem Zusammenhang ist wohl auch ein weiterer Titel der Ni-maat-hapi zu sehen, der "Die irgend etwas sagt, das (man) (dann sofort) für sie ausführen wird" (Dd(.t) jx.t nb(.t) jrj(.t=tw) n=s), der sich auf beiden oben erwähnten Siegelzylinder befand. Außer Ni-maat-hapi trugen nur noch drei weitere Königinnen des Alten Reiches diesen "Ehrentitel": Hetepheres I. (die Mutter des Cheops), Chent-kaus I. und II. (#nt.j-kA.w=s I.) und Meritites I. (Mrj,t-iti=s I.), wobei nach Silke Roth "Königsmütter", Seite 60, Anmerkung 325 bei #nt.j-kA.w=s I. die Variante "Die irgend etwas Vollkommenes sagt, das man (dann sofort) für sie ausführen wird" für Chentkaus I. belegt ist.

|

Siegelabrollung der Ni-.maat-hapi - aus dem Grab des Chasechemui - der betreffende Titel befindet sich in der dritten Zeile von links, in Leserichtung: (Dd(.t) jx.t nb(.t) jrj(.t=tw) n=s) (Quelle: S. Roth / Königinnen, S. 382) |

|

| Bild:

Nimaathapisiegel1.png User: Nephiliskos Lizenz:: CC-by-sa 3.0/de |

Der Name der Königin Ni-maat-hapi erscheint auf Tonsiegeln aus dem Grab ihres Mannes Chasechemui sowie in der Mastabas K 1 in Beit Khallaf. Es ist aber unbekannt, wer der Eigentümer dieser Mastaba K1 ist. Es fanden sich dort (K1) in der Grabkammer Überreste eines männlichen Skeletts, sowie Kornsäcke, Weinkrüge und Tonsiegel mit der Namen des Königs Netjerichet (Djoser) und der Königin Ni-maat-hapi (heute in London UC 149-152 (PM V, 37), was eine Zuweisung dieser Funde in die Übergangszeit von der 2. zur 3. Dynastie erlauben.

|

Siegelabdruck im Detail mit dem Namen und Titel der Ni-maa-hapi, Fundort Beit Khallaf, Mastaba K1. |

| Bild:

Nimaathapisiege2.png User: Nephiliskos Lizenz:: CC-by-sa 3.0/de |

|

Auf einem Relieffragment aus Heliopolis ist Ni-maat-hapi evtl. anlässlich der Begehung des Hebsed-Festes gemeinsam mit der Königstochter Inet-kaes (Ini.t-kA=s) und der Königsgemahlin des Djoser Hetepher-nebi (@tp-Hr-Nb.ti) zu Füßen des Djosers abgebildet. Der Name der dritten Person, die sich an den Beinen des Djoser klammert, ist weggebrochen. Die Identifizierung als Ni-maat-hapi wird unter den Ägyptologen kontrovers diskutiert. Die

Königsgemahlin des Djoser führt die Titel: |

|

| Bild:

Hetephernebti.png Benutzer: Nephiliskos Lizenz:: CC-by-sa 3.0/de |

Es ist anzunehmen, dass die Mutter des Djosers (Ni-maat-hapi) zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Diese Annahme wird unterstützt durch ihre Siegel aus dem Grab ihres Gemahls Chasechemui, die bei den neuerlichen Ausgrabungen des DAIK im Grab Chasecchemui gefunden wurden. Neben weiteren Belegen für das bekannte Werftsiegel der "Mutter der Königskinder" traten zahlreiche Siegelungen des Königs Djoser zutage (siehe MDAIK 54, 1998, S. 164-166). Dieses lässt vermuten, dass Djoser und die Witwe Ni-maat-hapi gemeinsam die Bestattung des Chasechemui vorgenommen ausgerichtet haben.

Ni-maat-hapi erscheint nicht im Grabbezirk ihres Sohnes Djoser - ihr Name wurde durch die Darstellung des Friedhofgottes Anubis ersetzt. Es ist aber zu vermuten, dass für sie eine Begräbnisanlage in der unmittelbaren Umgebung des Grabes ihres Gatten Chasechemui in Abydos zumindest vorgesehen und vorbereitet wurde. Da Ni-maat-hapi ihren Gatten mutmaßlich um mehrere Jahre überlebt hatte, vermuten die Forscher, dass sie evtl. in der "Nekropole der neuen Residenz ihres Sohnes bestattet wurde". (Quelle: siehe S. Roth "Königsmütter", S. 67) Dieses Annahme beruht auf die Tatsache, dass das KA-Haus der Königin Ni-maat-hapi, das mit einer umfangreichen Totenopferstiftung ausgestattet war, sich in der Nähe des Amtsitzes des Beamten Meten befand. Dieser war bekanntlich der Nutznießer der Totenopferstiftung.

|

Hetep-her-nebti |

|

(@tp-Hr-nb.t j) |

|

| Tochter des Chasechemui - und Königliche Gemahlin des Djoser - |

|

| Titel: MAA-@r.w = "die den Horus schaut" Wr.t-hts = „Groß an Hetes-Szepter“ zA.t nswt = "Königstochter" |

|

| Grab: : unbekannt - wahrscheinlich Galeriegrab unter der Stufenpyramide des Djosers in Sakkara. | |

| Vater: Chasechemui Mutter: Ni-maat-hapi Kinder: Inet-kaes (höchstwahrscheinlich) |

|

| Belege

für Hetep-her-nebti Fragmente konischer u. oben abgerundeter Grenzstelen aus dem Djoserbezirk: heute Chigaco OI 13652; Neuchtatel 324; Kairo JdE 52508-52509, T.N. 31.3.33.40-31.3.33.43; der Aufbewahrungsort der übrigen Fragmente ist unbekannt; zwei Relieffragmente von einem Naiskos des Djoser aus Heliopolis: heute Turin Inv. 2571 (Quelle: MDAIK Bd. 54 2003) |

|

| Quellen: Complete Royal Families, Lexikon der Pharaonen, Silke Roth ÄAT 46 Königsmütter; MDAIK 54 2003 |

|

|

Fragment einer Lauf- Stele (Wendemarke)

|

Am anderen Flussufer, in Heliopolis, zeigt ein beschriftetes Fragment eines steinernen Schreins, von Djoser dem Sonnengott Re geweiht (der heute zerstört ist), zwei winzige Frauengestalten (siehe Bild weiter oben), die neben einem riesigen, sitzenden König dargestellt sind. Sie tragen keine Insignien, aber über ihren Köpfen befinden sich zwei Inschriften, die sie als "Königstochter Inetkaes und Hetep-her-nebti, "die den Horus sieht" titulieren.

Aufgrund der beiden anderen hier genannten Titel, die seit der 1. Dynastie als wichtigste Titel für eine Gemahlin des Königs belegt sind (die Bezeichnung "Königliche Gemahlin" kommt mit Sicherheit erst in der 4. Dynastie auf), wissen wir, dass Hetep-her-nebti eine Gemahlin - und damit auch Schwester- oder Halbschwester des König Djosers war.

|

Zweites Relieffragment von einem Naiskos des Djoser aus Heliopolis (Turin Inv. Suppl. 2671 /2671/21 = III.1.1./1:3) mit dem Teil einer Upuaut-Standarte mit Fragmenten des Namens der !tp–Hr–Nb.t i (Hetep-her-nebti) |

| Drawing from W.S.Smith "A history of Egyptian Sculpture and painting in the Old kingdom (1946) |

In diesem Zusammenhang ist ein weiteres

(bislang unpubliziertes) Fragment zu betrachten, auf dem eine entgegengesetzt

ausgerichtete Upuaut–Standarte angebildet ist. Die beiden Gruppen könnten die Einrahmung einer

Gründungsszene gebildet haben.

| Königliche Grabstelen: |

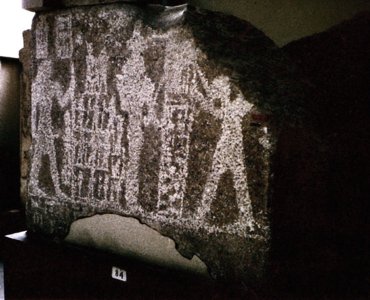

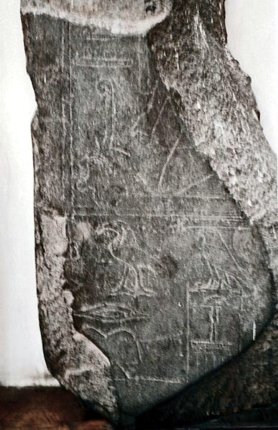

(nach dem Artikel von Rifaat Abdallah Farag: "A Stela of Khasekhemui from Abydos" in MDAIK 36 1980)

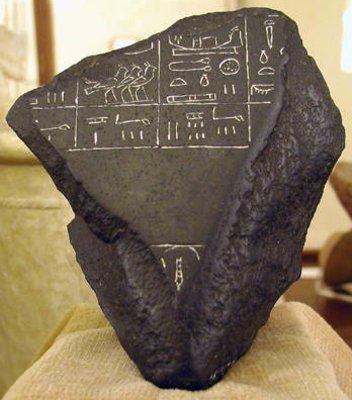

Während der Vermessungsarbeiten des Gebiets von Araba el–Madfuna durch den Inspektor Rifaat Abdallah Farag im Februar und März 1977 wurden die Reste ramessidischer und koptischer Bauten untersucht, die ungefähr einen Kilometer südlich des Tempels Sethos I. liegen. Diese Bauten bestanden vorwiegend aus ungebrannten Lehmziegeln, es fanden sich aber auch eine große Anzahl von Spolien. Sie waren zum Teil in einem spätantiken Webereibetrieb verbaut, darunter befand sich auch die in zwei Stücke zerbrochene Granitstele des Königs Chasechemui, die ziemlich sicher von seinem Grab in Umm el-Qaab stammen dürfte. Beide Teile lagen Seite an Seite, verbaut in einer Mauer.

Die Stele besteht aus Rosengranit von Asswan und ist von professioneller Arbeit (Höhe 1,64m; Breite 0,53m; Dicke 34,5m). Es hat aufgrund der drei Löcher (drei in die obere Hälfte und drei in die untere Hälfte), die man in die Stele bohrte, den Anschein, dass diese zerbrochene Stele einmal als Gegengewicht einer Sakija (Wasserschöpfwerk) diente. Außerdem befand sich je ein Loch in der Seite.

Obwohl die Inschrift der Stele beschädigt ist, kann man doch noch lesen:

| „ Hrw Sth #a-sxmwj Htp n trwj jm.f “. |

|

|

|

|

Vorderseite der Stele aus Araba el–Madfuna |

Rückseite der Stele aus Araba el–Madfuna |

|

Bildquelle: MDAIK 36 / 1980 Rifaat Abdallah Farag |

|