|

|

|

|

Vorgänger Chasechemui |

Beamte Djosers |

Pyramide Djosers |

(Bilder:links Sebi public-domain - rechts Jon Bodsworth - gemeinfrei)

![]()

| Allgemein: |

|

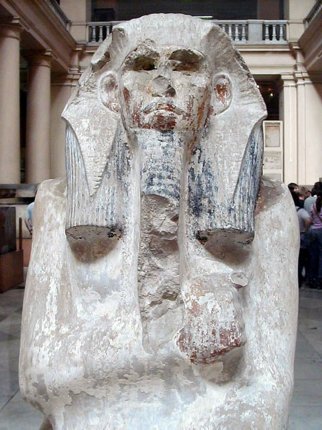

Sitz-Statue des Djoser im Ägyptischen Museum in Kairo JE 49158 |

| Thanks to

Jon Bodsworth

Der Urheberrechtsinhaber Jon Bodsworth erlaubt es jedem, dieses Werk für jeglichen Zweck, inklusive uneingeschränkter Weiterveröffentlichung, kommerziellem Gebrauch und Modifizierung, zu nutzen. |

Djoser ("der Erhabene/der Heilige) - oder Netjeri-chet wie sein zeitgenössisch belegter Horusname lautet - war der erste König der 3. Dynastie. Allerdings stellt der Übergang von der 2. Dynastie zur 3. Dynastie keinen echten Dynastiewechsel dar, da der erste Herrscher in direkter Linie vom Königshaus der vorhergehenden Dynastie abstammt.

Aufgrund der Übereinstimmung der Abydosliste mit

dem Turiner Königspapyrus ist man früher davon ausgegangen dass der

Begründer der 3. Dynastie ein König namens "Nebka"

war auf den dann Djoser folgte

(Quelle: Lexikon der Pharaonen / Schneider). Zwischenzeitlich

ist von Günther Dreyer überzeugend dargelegt worden, dass zwischen König Chasechemui

und Djoser kein König

namens Nebka geherrscht

haben kann, da einwandfrei feststeht, dass Djoser

für die Bestattung Chasechemuis Sorge

trug. Durch

die Ausführungen von Günther Dreyer müssen die Angaben des Annalensteines,

die bisher Nebka und Djoser

zugeschrieben worden sind, auf Djoser

und Djoser-teti bezogen

werden.

Siehe dazu ![]() Chasechemui Biografie.

Chasechemui Biografie.

Allgemein wird heute davon ausgegangen, dass Chasechemui der Vater von Djoser ist. Nach Wolfgang Helck ist Djoser über seine Gemahlin Hephernebti der Schwiegersohn seines Vorgängers Chasechemui und der Ni-maat-hapi. Da aber Ni-maat-hapi, die Ehefrau von Chasechemui den Titel einer "Königsmutter" trägt, ist es wahrscheinlich, dass Netjeri-chet ihr Sohn war und sein Vater Chasechemui. Diese Hypothese ist aber nicht völlig gesichert - einige Gelehrte sehen in Ni-maat-hapi auch die Schwiegermutter des Djosers (siehe Wolfgang Helck).

Der mutmaßliche Geburtsname des Königs Djoser ist uns nur durch nicht zeitgenössische Denkmäler bekannt. Zur Zeit der thinitischen Epoche benutzten die Könige auf ihren Denkmälern ihren Horusnamen. So ist der einzigste in der Stufenpyramide bezeugte Name Neterychet. Erst durch Graffiti aus dem Neuen Reich und schließlich durch die große Felsinschrift aus ptolemäischer Zeit auf der Insel Sehel (Hungerstele) wissen wir mit Sicherheit, dass König Neterychet und Djoser ein und dieselbe Person sind. Als erster Erbauer einer Stufenpyramide gehört König Djoser zu den bedeutendsten und bekanntesten Königen im Alten Ägypten.

| Regierungs- und Familiendaten König Djosers | ||

| Regierungszeit | 2720 - 2700 v. Chr. 2665 - 2645 v. Chr. |

nach Lexikon der Pharaonen nach Jürgen v. Beckerath |

| Dynastie | 3. Dynastie | |

| Vorgänger | Chasechemui | ( neueste Forschung) nach G. Dreyer |

| Mutter | Ni-maat-hapi (?) nicht gesichert | |

| Vater | Chasechemui (nicht gesichert) | nach Dreyer |

| Geschwister | ? | |

| Kinder | Jn.t–kA.s ( Intkaes ) | nach Bettina Schmitz |

| Ehefrauen | Hetephernebti (!tp–Hr–Nb.t j) | nach Wolfgang Helck |

|

Namen von König Netjeri-chet / Djoser |

|||

| Horusname | 1. NTrj-xt | Netjeri-chet | "Göttlichster

der Götterschaft" (Schneider, Lex. der Pharaonen) |

| Nebtiname | nTrj-Xt-Nbtj | Netjeri-chet-nebtj | "Göttlicher Leib aus Gold der beiden Herrinnen" (Beckerath) |

| Goldhorusname | 1. bjk-nbw 2. Ra–nb |

Bik-nebu Re-neb * |

"Goldfalke"

(Schneider) "der goldene Re" |

| Geburtsname: | 1. < … > - Dsr

zA 2. Dsr 3. Dsr j.t (?) 4. nbw–Dsr (?) 5. nTr(?)–Xt Dsr |

Djoser

Za Djoser/Zoser Djoser jt Nebu-Djoser Neter(?)-chet-Djoser |

Abydos-Liste A 16 ** "Der Prächtige" (Sakkara Liste) Turiner Königspapyrus T.3,5 **** Papyrus Kairo 33258 (Neues Reich) Berlin 14765 (Spätzeit) |

*

Statue aus

dem Serdab:

** Abydos-Liste A 16: Das erste Zeichen wurde getilgt. Vielleicht war dem Schreiber ein Fehler unterlaufen, der korrigiert wurde - siehe Wildung, (MÄS 17) Die Rolle ägyptischer Könige im Bewusstsein ihrer Nachwelt I, S. 64. Abydosliste A 16

***Turiner

Königspapyrus T.3,5: „(Dsr

jt (?)

)| er übte die Königsherrschaft aus 19 Jahre , Monate... , Tage … ,

er lebte...."

Geburtsname 2:

Von Sesostris gestiftete Statue, Berlin 7702, mit dem frühesten

Beleg des Geburtsnamen, Saqqaraliste Sa.

12;

| Chronologie: - Königslisten und Annalen - |

Die Name König Djosers hat sich auf dem Palermostein nicht erhalten. Die Eintragungen, welche allgemein unter den Forschern für Djoser als wahrscheinlich gelten, verteilen sich evtl. auf zwei Fragmente des Annalensteins: den sog. Palermostein, Vorderseite, Zeile V und auf der Vorderseite des sog. Kairosteins recto. Zeile V, (auch bekannt als Kairo-Fragment Nr. 1), auf dem nach gängiger Meinung die letzten Jahre des König Djoser zu erkennen sind. Aus den Resten des Annalensteins schließen die Forscher nun, dass der König ganze 19 Jahre (?) und einen Teil des nächsten unvollendeten Jahres regiert hat. Immer unter der Voraussetzung, das Djoser der erste König der 3. Dynastie war, und er auch so auf dem Annalenstein aufgeführt wurde. Die Zuordnung dieser Eintragungen auf den verschiedenen Fragmenten des Annalensteins - besonders für die hier genannte Periode - wird z. Zt. unter den Forschern noch kontrovers diskutiert und ist also rein hypothetisch.

|

|

|

Palermostein - Zeile V.

recto - ein waagerechter Strich zeigt den Regierungswechsel an. |

|

Jahr

Ereignisse - von der Mitte des Palermosteins nach links gesehen - |

|

| (recto

V. 8-12) the first five regnal years of Djoser (?) (nach Schäfer 1902) (Quelle: hier and hier FRANCESCO RAFFAELE und dt. Wikipedia - hier - ) |

|

| 1. | Chasechemui stirbt am 23. Tag des 2. Monats im Jahr; Lt. einer Inschrift auf dem Turiner Königspapyrus (siehe Siegfried Schott, Altägyptische Festdaten, S. 54) ist die Regierungsübernahme König Djosers vom 26. Achet III. belegt. Djoser wird gekrönt und erscheint wie "die aufgehende Sonne" als König von Oberägypten; danach erscheint er als König von Unterägypten und vereinigt die beiden Länder unter seiner Herrschaft und "umschreitet die Weiße Mauer" (siehe dazu: weiter unten unter "Allgemeines zu den Eintragungen auf dem Annalenstein") |

| 2. | Djoser erscheint als König von Oberägypten, dann als König von Unterägypten; danach erfolgt dann die "Einführung in die sn.wt.-Kapelle". (Senut-Reichsheiligtum) (siehe dazu: Toby Wilkinson Royal Annals, 2000: Dieses Heiligtum scheint ein Gebäude gewesen zu sein, dessen Eingang lt. Toby Wilkinson von einem Paar "Schlangen-Stelen" flankiert war, *** welche wohl eine schützende Funktion hatten.) Hierbei muss es sich um ein wichtiges religiöses Ereignis gehandelt haben. Die Zeremonie der "königlichen Einführung" fand wahrscheinlich während der "Königstour" durch alle Schreine des Landes statt. |

| 3. | Horusgeleit (der alle zwei Jahre stattfindende Zug des Königs , der als lebender Horus auf Erden galt und seiner Begleitung durch Ägypten um Abgaben zu erheben und Recht zu sprechen) und die Erschaffung einer Statue des Min (für den Tempel von Koptos) |

| 4. | König Djoser erscheint abermals als König von Ober- und Unterägypten bei dem "Strecken der Schnur" (Gründungszeremonie) von "Shelter of the deities" (qbH-nTrw = Fontäne der Götter) ("Shelter of the deities" scheint ein Bereich im Djoser-Komplex in Saqqara zu sein). (Quelle: John D. Degreef in Guardian`s Egypt") |

| 5. | Horusgeleit (siehe oben);

Ewigkeitsfeste (?), Hier bricht der Palermostein ab, auf dem Fragment K 1 können noch drei ganze Jahreskästchen und die Restzeit seines Letzten Regierungsjahr rekonstruiert werden. (Quelle: Helck Thinitenzeit) |

(Quelle: dt. Wikipedia und Forum Guardian's Egypt - Beitrag von J. D. Degreef)

Anmerk. *** : Das Lexikon der Ägyptologie ( LÄ V S. 655-656) schreibt dazu:

| In Texten des Alten Reiches

als "snwt(j) genannte Stelenpaare, die mit den Reichsheiligtümern

(Per-wer) in enger Beziehung stehen und an ihre Stelle treten

können.......wahrscheinlich als Schlangensteine anzusehen, auch die

unbeschrifteten Stelenpaare bei der Stufenpyramide von Saqqara....... Funktion: Instrumente der Belebung und Erneuerung des Königs aus den Kräften der Erde. |

Das erste "Horusgeleit" findet bei Djoser erst in seinem zweiten vollen Regierungsjahr (also hier dem 3. Regierungsjahr) statt, da Chasechemui diese wohl noch in seinen letzten 2 Monaten durchgeführt hatte.

Die weiteren Eintragungen - wenn sie auf die Regierungszeit von Djoser bezogen werden können - liegen auf einem heute verlorenen Fragment des Annalensteins und das Ende der Herrschaft Djoser befindet sich dann demzufolge auf dem Fragment Kairo Nr. 1. Je nach Rekonstruktion und Lesung sind zwei oder drei Jahre in Jahreskästchen erhalten, plus dem Todesjahr des Königs. Alle diese Eintragungen sind aber fast unleserlich.

|

Nilstandshöhe lt. Angaben auf dem Palermostein - (nach Helck: Thinitenzeit) - |

|

| 1. | 4 Ellen, 2 Handbreit, 2 2/3 Finger |

| 2. | 4 Ellen, 1 Handbreit, 2/3 Finger |

| 3. | 2 Ellen, 3 Handbreit, 2 2/4 Finger |

| 4. | 3 Ellen, 3 Handbreit, 2 Finger |

| 5. | 3 Ellen + x |

Allgemeines zu den Eintragungen auf

dem Annalenstein:

Die erhaltenen Eintragungen auf den Fragmenten der Annalensteine sind von größtem Interesse für die Ägyptologen und Historiker. In den einzelnen durch Jahreshieroglyphen (Renpet) unterteilten kleinen Feldern (Ereignis-Felder) auf dem Stein, die wie eine modern wirkende Tabellenform erscheinen, entspricht die Anzahl der Felder der Anzahl der Jahre seit dem Regierungsantritt des jeweiligen Herrschers. Die hier gezeigte Vorderseite (recto) des Annalensteinfragmentes in Palermo zeigte in ihrer Gesamtheit die Herrscher der 1.-4. Dynastie, während die Rückseite sich den auf der Vorderseite noch nicht genannten Königen der 4. und dann allen anderen Königen der 5. Dynastie widmet.

In den Eintragungen wurden politische, religiöse, wirtschaftliche und kultische Geschehnisse aufgelistet und in kleinen unterteilten "Fenstern" dargestellt. Wichtige Ereignisse wurden dabei refrainartig wiederholt: z. B. "Erscheinen des Königs von Unter- und Oberägypten"....oder "Horusgeleit, 2. Mal der Zählung...." usw. Wichtige Eintragungen waren auch die in regelmäßigen Abständen stattfindenden Viehzählungen, wobei sämtliches Nutzvieh wie Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Esel zusammengetrieben und gezählt wurden. Die Viehzählung fand seit der 2. Dynastie gleichzeitig im Rahmen des sogenannten "Horusgeleit" (ägypt. Shemu Hor) statt, wobei der König alle zwei Jahre in einer Barke durch das Land reiste und die wichtigsten Verwaltungszentren besuchte um Gericht zu halten und Steuern zu erheben (siehe dazu: Helck: Untersuchungen zur Thinitenzeit, 1987, S. 122–126 - Quelle: dt. Wikipedia).

Weitere wichtige Ereignisse waren "das Umlaufen der Weißen Mauer" - eine Zeremonie das in einer prunkvollen Prozession begangen wurde und welche den "Anspruch des Königs auf seinen Hauptregierungssitz in Memphis" markieren sollte. Dieses Fest erscheint auf dem Annalenstein stets in Verbindung mit dem Reichseinigungsfest, das zum Regierungsbeginn eines neuen Herrschers gefeiert wurde. Weitere Ereignisse, die sich in den Eintragungen finden, sind Gründungszeremonien für Domänen, Tempelstiftungen oder die Einweihung von neuen Bewässerungsanlagen, aber auch wichtige persönliche Ereignisse wie die Geburten von Prinzen und Prinzessinnen. Vermerkt wurden in den Annalen auch die Nilfluthöhen, die sich auf die Wasserstände der von Nil überschwemmten Felder im nördlichen Talbereich von Memphis beziehen.

Turiner

Königspapyrus: T.3,5;

Auf dem Turiner Königspapyrus ist die Regierungszeit von König Djoser mit

19 Jahre und 1 Monat angegeben (Quelle: turin

kinglist ). Der Eintrag ist mit roter Tinte hervorgehoben - ähnlich wie bei

Papyri mit literarischen oder religiösem Inhalt oder Kapitelanfänge, die

ansonsten von einem in schwarzer Tusche geschriebenen

Text abgesetzt werden. Im gesamten erhaltenen

Teil des Turiner Königspapyrus ist Djoser der einzige König, dessen Titel

"König von Ober- und Unterägypten" rot hervorgehoben ist. Offenbar

sollte König Djoser als Protagonist einer neuen Ära gekennzeichnet werden.

| [nsw bj.tj (] _sr-jt) jr n=f [m nsj.t] rnp.t 19 Abd 1 aHa=f m anx .... |

| "Der König von Ober- und Unterägypten Djoser-jt übte die Königsherrschaft aus: 19 Jahre und 1 Monat". |

*

Auf Elephantine fand sich ein Ostrakon mit dem Vermerk: "11. Mal der Schätzung der Schafhürden (?) von Heliopolis".

Djoser ist eine der Hauptpersonen im berühmten Papyrus Westcar, p Berlin 3033. In einer der Erzählung, in der von den Wunden und Sagen aus der Herrschaft der Könige Djoser, Nebka, Snofru und Cheops erzählt wird, ist nur noch der Schluss-Satz erhalten, der Name der Heldenfigur (vermutlich Imhotep) ist verloren (Quelle: Adolf Ehrmann / die Märchen des Papyrus Westcar 8.7) Die Reste genügen jedoch, den Text entsprechend dem stets im gleichen Wortlaut wiederholten Schluss der weiteren Geschichte zu rekonstruieren:

........... [Die Majestät]

des Königs von Ober – und Unterägypten #wf(w), des Seligen

[sagte: Man gebe ein Opfer von 1000 Broten], 100 Krug Bier, [1] Ochsen, [2 pAd

Weihrauch dem] König von Ober– und Unterägypten +sr,

dem Seligen ...... . “ |

Manetho:

Nach den Aufzeichnungen des Chronisten Manethos (ein Priester aus Sebennytos

in Unterägypten) soll König Djoser (bei seinen Ausschreibern Africanus;

Tosorthros - und bei Eusebius: Sesorthos genannt) 29 Jahre regiert haben, was

aber wahrscheinlich zu hoch angelegt ist.

|

nach Africanus: |

| Familie König Djosers: |

|

Nj-maat-hapi ( N.j-@p-mAa.t / N.j-mAat-@p) |

|

|

"Zugehörig zu Apis ist die Maat" |

|

| Mutter

des Djoser - Ehefrau des Chasechemui - |

|

| Titel: Hm.t nswt | Königliche Gemahlin |

| mw.t msw nswt | Mutter der Königskinder |

| mw.t nswt | Mutter des Königs |

| mw.t nswt bjt | Mutter des Königs von Ober- u. Unterägypten |

| xt.jt @r.w | Geschützt durch Horu |

| Dd(.t) jx.t nb(.t) jri(t.=tw) n=s | Die

irgendwas sagt, das (man) (dann sofort) für sie ausführen wird“. |

| Grab: : unbekannt | |

| Vater: unbekannt Mutter: unbekannt Kinder: Djoser, @tp-Hr-Nb.tj (Roth: Königsmütter, S. 61 u. Dodson Complete families) |

|

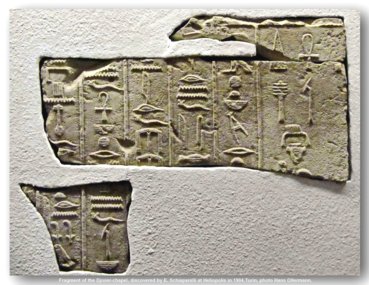

| Belege

für Ni-maat-hapi Siegelabrollungen der Werft der Ni-maat-hapi aus dem Grab des Chasechemui in Abydos - heute Kairo CG 11106-11112, 11143, 11145; 2 Relieffragment von einem Naiskos des Djoser aus Heliopolis - heute in Turin Inv. Suppl. 2671/21 (Zuordnung fraglich) Siegelabdruck mit dem Namen und den Titeln der Ni-maat-hapi, Fundort: Beit Khallaf - heute London UC 149-152 (PM V, 37. - Helck Thinitenzeit 107. IÄF 1, 527; Inschrift im Grab des Meten (MTn), Saqqara: Berlin 1105; Granitschale: ehem. Slg Kofler-Truniger K 412 P/VI. Statue des Meten aus dessen Grab, Saqqara: Berlin 1106 Alabasterschale des Sn=j: Privatsammlung Schweiz (Quelle: S. Roth: "Königsmütter", S. 384) |

|

| Quellen: Complete Royal Families, Lexikon der Pharaonen, Silke Roth ÄAT 46 Königsmütter |

|

|

Fragment

einer Siegelabrollung aus Ton mit der Inschrift:: "Mutter

der Söhne des Königs, Ni-maat-hap"-

aus Abydos, Umm el Qaab, Tomb V. Chasechemui) heute im Museum Kairo

Die volle Inschrift lautet: |

| Bild: Nymaathap.jpg Photo: by Juan R. Lazaro wikipedia Lizenz: CC BY 2.0 |

|

Hetep-her-nebti (@tp-Hr-nb.t j) |

|

|

"Das Antlitz der beiden Herrinnen sei zufrieden" |

|

| Ehefrau

des Djoser Tochter des Chasechemui und der Ni-maat-hapi |

|

| Titel: MAA-@r.w |

die den Horus schaut |

| Wr.t-hts | Groß an Hetes-Szepter |

| zA.t nswt | Königstochter |

| Grab:

: unbekannt / wahrscheinlich Galeriegrab unter der Stufenpyramide des Djosers in Sakkara. |

|

| Vater:

Chasechemui Mutter: Ni-maat-hapi Kinder: Inet-kaes (höchstwahrscheinlich) |

|

| Belege

für Ni-maat-hapi Fragmente konischer u. oben abgerundeter Grenzstelen aus dem Djoserbezirk: heute Chigaco OI 13652; Neuchtatel 324; Kairo JdE 52508-52509, T.N. 31.3.33.40-31.3.33.43; der Aufbewahrungsort der übrigen Fragmente ist unbekannt; zwei Relieffragmente von einem Naiskos des Djoser aus Heliopolis: heute Turin Inv. 2571 (Quelle: MDAIK Bd. 54 2003) |

|

| Quellen: Complete Royal Families, Lexikon der Pharaonen, Silke Roth ÄAT 46 Königsmütter; MDAIK 54, 2003 |

|

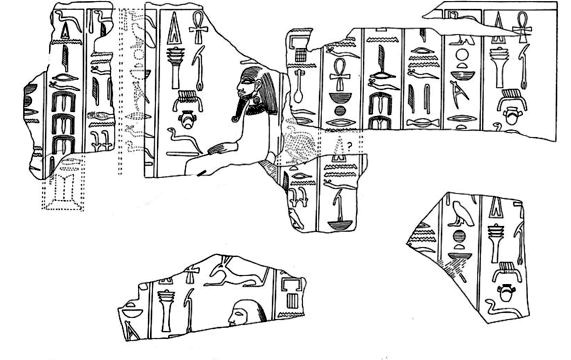

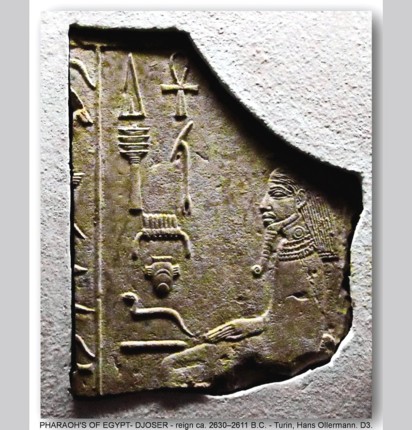

Der Name der Königsgemahlin Hetephernebti findet sich auf zwei Objektgruppen, wobei sich ihr Name auf einer Reihe von Grenzstelen befindet, die im Djoserbezirk in Saqqara gefunden wurden (heute in verschiedenen Museen verteilt) und auf zwei Relieffragmenten von einem Naiskos des Djosers aus Heliopolis, die sich heute im Museum Turin befinden (Inv. Turin 2671/21). -

|

|

|

|

Erstes

Relieffragment von einem Naiskos des Djosers Die

Königsgemahlin des Djoser führt die Titel: |

Zweites

Relieffragment von einem Naiskos des Djoser aus Heliopolis (Turin Inv. Suppl. 2671 /2671/21 = III.1.1./1:3) mit dem Teil einer Upuaut-Standarte mit Fragmenten des Namens der !tp–Hr–Nb.ti (Hetep-her-nebti)

|

| Bild: Hetephernebti.png Benutzer: Nephiliskos Lizenz:: CC-by-sa 3.0/de |

Drawing from W.S.Smith "A history of Egyptian Sculpture and painting in the Old kingdom (1946) |

|

Inetkaes / (Jnj n.t–kA=s) |

|

|

"Die ihr Ka mitbringt". (nach James Edward Quibell) |

|

| Tochter des Djoser | |

| Titel: zA.t nswt= "Königstochter" |

|

| Grab:

: unbekannt / evtl. eines der Schachtgräber unter der Djoser-Stufenpyramide. |

|

| Vater:

Djoser Mutter: Hetep-her-nebti Kinder: unbekannt |

|

| Belege Genannt auf einer Reihe von Grenzstelen aus dem Bezirk des Djosers, (heute auf verschiedene Museen verteilt), und einem Relieffragment aus Heliopolis (Turin 2671/21). - siehe oben - |

|

| Quellen: Complete Royal Families, Lexikon der Pharaonen, Silke Roth ÄAT 46 Königsmütter; MDAIK 54, 2003 |

|

| Beamtenschaft: |

| Außenpolitik: |

Außenpolitisch fand unter der Regierung König Djoser/Netjerichet eine vorsichtige Errichtung einer ägyptischen Präsenz an den wirtschaftlich wichtigen Plätzen der Nachbarländer statt. Djoser sandte mehrere militärische Expeditionen in den Sinai, wobei die "aufständischen" Beduinen besiegt wurden und der Sinai zu einer wichtigen Region für die ägyptische Wirtschaft mit seinen wertvollen Türkis- und Kupfermineralen wird. Außerdem besaß der Sinai als Puffer zwischen den asiatischen Beduinen und dem ägyptischen Niltal sehr große strategische Bedeutung.

| Nennungen des Königs, Bauten, Rundplastische Bilder: |

| Papyrus Westcar, p Berlin 3033: |

Djoser ist eine der Hauptpersonen im berühmten Papyrus Westcar, in dem Wunder und Sagen aus der Regierungszeit der Könige Djoser, Nebka, Snofru und Cheops erzählt werden. Von der ersten diese Reste genügen jedoch, den Text entsprechend, der Name der Heldenfigur, die vermutlich Imhotep war, ist verloren (siehe dazu: Verena M. Lepper: Untersuchungen zu pWestcar. S. 29–30).

| Hungersnot-Stele bei Sehel/Elephantine: |

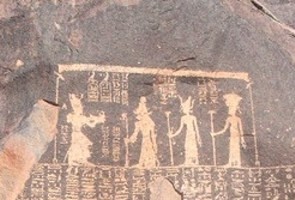

An der Südspitze der im Gebiet des 1. Kataraks gelegenen Insel Sehel befindet sich hoch oben an einer Stelle, die vom Fluss aus gut sichtbar ist, eine Felsinschrift (Nr. 81), die 18890 von Charles Wilbour entdeckt wurde.

|

Hungersnotstele - Bildfeld Über der 32zeiligen, senkrechten Inschrift ist König Djoser beim Räucher-Opfer vor den Lokalgottheiten von Elephantine Chnum, Satet und Anuket, die menschengestaltig aber mit Tierköpfen wiedergegeben werden, dargestellt. Der König ist bekleidet mit einem langen, weitem Gewand und auf seinem Kopf trägt er die Doppelkrone. (Bild/Ausschnitt: Elvira Kronlob - bearbeitet von Nefershapiland) |

Die Forscher datieren die sog. Hungersnotstele aufgrund des Vokabulars, der Grammatik und der Orthographie der hieroglyphischen Inschrift in die Ptolemäerzeit. Trotz ihres zweifellos späten Entstehungsdatums erhebt die Inschrift den Anspruch, in der 3. Dynastie niedergeschrieben worden zu sein.

|

|

|

die sogenannte Hungersnot-Stele bei Sehel/Assuan - ein Felsrelief aus ptolemäischer Zeit auf einem großen Granitblock - - der Block ist heute horizontal gesprungen - |

| Bild: mit freundl. Genehmigung Elvira Kronlob, Engelskirchen |

Der fiktive Text der Stele, der in das 18. Regierungsjahr des Königs datiert, gibt an, ein Dekret des Königs Djoser zu sein. Zu der beschriebenen Zeit litt das Land sehr unter einer siebenjährigen Hungersnot, die durch das Ausbleiben der Nilflut entstand. Der König beauftragte seinen Beamten Imhotep mit der Suche nach dem Entstehungsort der Nilüberschwemmung. Textauszug der Stele:

| "Wo wird der Nil

geboren, fragte ich ihn, welche Gottheit wohnt dort, dass ich sie mir

Verbinde ? (Imhotep antwortete) Es gibt eine Stadt inmitten des Wassers, vom Nil umflossen, Elephantine ist ihr Name, Chnum ist dort als Gott." |

Imhotep ermittelt schließlich nach Konsultation der Schriften, dass der Nil in der Stadt Elephantine bei Assuan entspringt und vom Gott Chnum beherrscht wird. Auf der Hungersnotstele wird die Stadt nun mit ihren Gottheiten, ihrer Geographie und ihren Bodenschätzen ausführlich im Stile einer Gaumonographie geschildert. Daraufhin bringt der König den Gottheiten der Stadt Elephantine viele Opfer dar, dann erhält er im Traum eine Offenbarung des Gottes Chnum von Elephantine. Dieser verheißt ihm eine gewaltige Überschwemmung und reiche Versorgung der Bevölkerung. Nun erließ der König ein Dekret, in der der Gott Chnum das Anrecht auf das Gebiet der "Dodekaschoninos" in Unterägypten (das Zwölfmeilenland = Grenzland zwischen Ägypten und und Nubien) erhielt, d. h. er erhielt die landwirtschaftlichen Einkünfte, einen Zehnt der gejagten Tiere sowie die Durchgangszölle und das "Bergregal" (Quelle: Günther Hölbl: Geschichte des Ptolemäerreiches/Wissensch. Buchgesellschaft 1994, S. 148).Außerdem ordnete König Djoser an, die Aufzeichnung des Dekrets sowohl auf einer Stele als auch auf Schreibtafeln im Tempel vorzunehmen.

Wahrscheinlich ist die Inschrift der sog. "Hungersnotstele" eine Fälschung aus der ptolemäischen Zeit - wobei es zu einer genauen Datierung unter den Forschern leicht abweichende Absätze gibt. Barguet (1953) tendiert zu Ptolemaios V. und datiert die Niederschrift deshalb auf 187 v. Chr., andere Forscher wie Gabolde neigen dazu, die Abfassungen auf der Stele unter Ptolemaios VIII. Euergetes II. sowie Ptolemaios IX. Soter (Sethe 1901 und Grenier 2004) anzusetzen.

Professor Joachim F. Quack führt 2013 im wissenschaftlichen Bibelportal dazu aus: "Vielmehr ist sie in dem größeren Zusammenhang zu sehen, dass Ptolemaios VI. das Zwölfmeilenland dem Isistempel von Philae zugesprochen hat (Locher 1999, 243-246 u. 341f.). Man kann vermuten, dass die Priester von Elephantine ihren rivalisierenden Anspruch durch den Nachweis eines sehr viel älteren königlichen Dekrets in ihrem Sinne untermauern wollten, es sich somit um eine bewusste Fälschung handelt." (Zitat Ende)

Obwohl diese Inschrift also wahrscheinlich eine Fälschung aus ptolemäischer Zeit ist, zeigt sie eindrucksvoll, wie stark das Andenken an König Djoser aus der 3. Dynastie noch nach mehr als zweitausend Jahren war, da man sich sonst nicht auf diesen König berufen hätte.

| Heliopolis: |

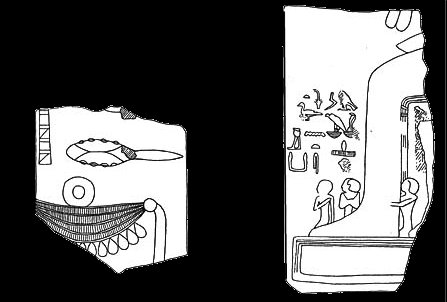

Spuren eine Bautätigkeit Djosers finden sich in Heliopolis. Hier fand 1904 E. Schiaparelli in der 65m dicken Hügelumwallung 40 Fragmente einer "Djoser-Kapelle", die sich heute im Museo Egizzio de Turin befinden.

Es handelt sich um einen kleinen "Naiskos" aus Kalkstein, dessen Darstellungen das Sedfest des Königs zum Gegenstand haben. Neben den Thronszenen sind Fragmente der Kultläufe des Königs mit "mks" und Tierschwanz erhalten, Upuaut- und Chonsemblem sowie eine Reihe menschengestaltiger Götter (darunter auch eine Göttin), die als Mitglieder der heliopolischen Neunheit identifiziert werden konnten, die der König im Verlauf eines Sedfestes aufsucht.

Bei diesem Schrein handelt es sich nicht wirklich

um einen "Kultschrein", sondern um Fragmente eines kleinen

"Kästchens", das vielleicht ein Behältnis für eine Kultstatuette

des Djosers gewesen ist.

|

Die von

R. Weill und W. S. Smith reproduzierten Stücke zeigen sitzende

Götter, denen je ein längerer Redetext beigeschrieben ist. Der

einzige auf den Fragmenten gleich mehrfach genannte und wirklich

sicher zu identifizierende Gott ist Seth, der zudem zweimal namentlich

genannt wurde. Auf einem Reliefbruchstück ist noch "%tx

Nbw[tj]" - "Seth von

Ombos" erhalten (Fragment: Weill 4). Die Identifizierung des

sitzenden Gottes auf dem Fragment Weill 6 (in der Mitte) ist dagegen

problematisch (siehe: ÄAT, Bd. 33,3 - 5. Ägypt. Tempelragung 1999, L. D. Morenz, S. 143) |

|

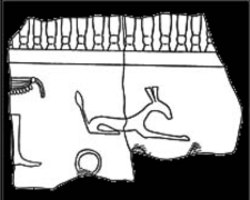

Fragmente Weill 1 (unten) und 5

Bild: Many thanks to - |

|

Fragment Weill 4 - Sitzender Gott Einige Forscher, wie Kurt Sethe , sehen in dem Fragment eines Schriftzeichens über dem Kopf des anthropomorph dargestellten Gottes unzweifelhaft den Rest eines "b" und ergänzen dieses dann zu [Gb] "Geb". (So auch zuletzt durch J. Kahl, Kloth und Zimmermann in "Die Inschriften der 3. Dynastie, ÄA 56, Wiesbaden 1995, S. 114-119), was dann von Sethe und seinen Nachfolgern für das ganze Monument bereits mit einer Darstellung der heliopolitanischen Neunheit gerechnet wurde, was aber anhand der spärlich vorhandenen Fragmente von Ludwig D. Morenz in ÄAT 33,3 bezweifelt wird und er stattdessen "als stimmige Möglichkeit die Ergänzung zu "nbw" anbietet, wobei in dem "Goldenen" - Nbw - im Relieffragment von Heliopolis die erste (erhaltene) Bild gewordene Personifikation des Sonnengottes vermutet wird. Bild: Hans

Ollermann |

|

Dieses würde zu dem Layout passen, sofern es gut mit dem oberen Rand abschließt und sogar einen besonderen Sinn ergibt, da der Gott einen Halskragen mit (Sonnen-)Scheibe um seinen Hals trägt (lt. Anmerkung 44 in dem Artikel von L. D. Morenz in ÄAT 33,3 ist dieses auf einer ausgezeichneten Detailphotographie in H. Schäfer, "der Reliefschmuck der Berliner Tür aus der Stufenpyramide und der Königstitel", "@r-nb" in: MDIK 4, 1933, S. 1-17, Tf. II a. zu erkennen. Hiernach wäre die Umzeichnung von W. S. Smith in HESPOK, S. 135, Fig. 50 beim Halskragen des Gottes von Fragment Weill 6 nicht ganz genau). Lt. Ludwig D. Morenz in ÄAT 33,3, S. 147 sind anhand der bislang bekannten Fragmente des "Schreins" neben den Göttern Seth und Nbw (?) mindestens noch zwei andere Götter zu erwarten. Auf dem Bruchstück Weill 5 ergänzte Kurt Sethe den Rest eines Zeichens zu Schu (siehe Smith, HESPOK, S. 134), wovon allerdings nur der Schaft der Hieroglyphe erhalten ist, was von L. D. Morenz auch abgelehnt wird. Immerhin wurde gewiss eine Mehrheit von Göttern gleichartig dargestellt, von denen jeder einzelne mit identischen Worten als Repräsentant der Gruppe spricht und eine "Neunheit" nicht ausgeschlossen ist, doch ist auch eine "Korporation der Götter" (X.t nTr.w), die in der Frühzeit des Alten Ägyptens eine wichtige Rolle spielte, nicht auszuschließen. Somit erscheint es, Bildliches und Textliches zusammengenommen, plausibel in den Fragmenten Teile einer Darstellung der Neunheit oder ihrer frühen Vorform zu vermuten. Auf den Fragmenten, die sich in Turin befinden, wird die Verbindung zwischen den Göttern und dem aktuellen König ganz deutlich herausgestellt. Aus der relativ kleinen Dimensionierung der Figuren folgt, dass die Fragmente zu einem vermutlich recht kleinen Schrein gehören und man kann "dieses überaus schöne Haus" ("pr pn nfr" = Inschrift jeweils hinter dem Gott) als einen Sakralbau des Djoser für ein zentrales Götterkollektiv ansehen, welches vielleicht im Zusammenhang mit einem Sedfest errichtet wurde. (Textquelle: Ludwig D. Morenz in ÄAT 33,3 - 5. Ägyptologische Tempeltagung 1999, S. 137-154) |

| Zeichnung u. Rekonstruktion nach R. Weill und W. S. Smith: A history of Egyptian Sculpture and painting in the Old kingdol 1946, fig. 48, 50-53 |

|

|

| Fragment

aus der sog. "Djoser-Kapelle" mit dem "%tx Nbw[tj]" - Zeichen - Oben Seth und unten Nubw.tj (der Goldene). |

Zwei Fragmente der sog.

"Djoser-Kapelle" aus Heliopolis - heute im Museum Turin. links: Name des Djoser: Fragment Weill 1; rechts: Fragment Weill 10: Netjerichet (Djoser) ist in einem langen Mantel gehüllt - wovon allerdings nur noch der untere Teil erhalten ist - und sitzt auf seinem Thron, drei Frauen sitzen zu seinen Füßen. |

| Zeichnung u. Rekonstruktion nach R. Weill und W. S. Smith: A history of Egyptian Sculpture and painting in the Old kingdol 1946, fig. 48, 50-53 | Two fragments: Djoser reliefs from Heliopolis in Turin, altered from Weill's drawings by noes made in Turin (Weill, Sphinx 15, Fig. 1,20) |

| Gebelein - Oberägypten |

|

|

|

|

In Gebelein( Oberägypten, ca. 40 km südlich von Theben) befand sich

seit sehr früher Zeit ein auf einem Hügel (südlicher Hügel) erbauter

Tempel für die Göttin Hathor. Im Laufe der Zeit war das Heiligtum etliche

Male umgebaut und erweitert worden. Bei der Grabungen von E. Schiaparelli und

G. Farina im Jahre 1910 – 1937 in Gebelein wurde vor Ort ein Tempel aus

ptolemäischer Zeit entdeckt und man fand auch einige Blöcke (zwei Blöcke?)

aus Kalkstein mit Reliefdarstellungen.

die aus einer viel älteren Zeit stammten. Heute befinden sich die Fragmente

im Museum in Kairo und in Turin. Der Stil ihrer Darstellung verweist sie in

die Zeit der ersten drei Dynastien, ohne dass eine genauere Eingrenzung

vorgenommen werden kann. Versuchsweise wurde die Zeit Chaschechemuis oder auch Djosers

vorgeschlagen (Ende zweite bis Anfang dritte Dynastie).

Die Kalksteinblöcke zeigen bemerkenswerte Darstellungen, deren Erhaltungszustand leider nicht besonders gut ist. In der Fachwelt werden die Darstellungen unterschiedlich gewertet. Die Darstellungen auf dem Fragment in Turin sind in zwei übereinander liegenden Register unterteilt. Die Trennlinie besteht aus einem Band das mit Sternen besetzt ist. Im oberen Register ist wohl der König mit weitausholendem Schritt (nach rechts schreitend) dargestellt. Er ist bekleidet mit der Phallustasche und trägt den Tierschwanz am Gürtel. In seiner rechten Hand hält er vier Pfeile. Der Raum hinter dem König ist in zwei übereinanderliegende Register unterteilt. Im oberen Register schreiten zwei Männer - in kleinem Maßstab dargestellt - hinter dem König, sie trugen wohl etwas in ihren Händen. Im Register darunter ist ein weiterer schreitender Mann in bedeutend größerem Maßstab, bekleidet mit einem Pantherfell, abgebildet. Über der Schulter trägt er die Utensilien eines Schreibers. Bei dieser Person handelt es sich damit wohl um einen Priester, der den König bei seinen rituellen Handlungen unterstützt.Vor dem Priester befinden sich die Hieroglyphen für Mut (Mwt) und eventuell ein nfr- Zeichen, was somit Mut-nefer bedeuten würde. Die gesamte Szene erinnert stark an die Darstellung auf der Narmerpalette. Im unteren Register, das vom oberen durch ein Sternenband getrennt ist, sind nur noch die Reste einer Bootsprozession zu sehen. Außerdem erkennt man noch den Namen Wnw, (nach Morenz (1994) ist eventuell damit die Göttin Wmw.t) gemeint. Die Szene könnte als das sog. "Horusgeleit" verstanden werden. Nach Morenz hatte das Horusgeleit möglicherweise einen Ort im Delta zum Ziel. Bei den Kalksteinfragmenten dürfte es sich eventuell um die äußere Verkleidung eines Bauwerks handeln (nicht um eine Stele wie Silvio. Curto oder G. Galassi dachten). Leider konnte von dem zugehörigen Bauwerk keine Spuren entdeckt werden. Morenz vertritt die Ansicht, es handle sich um Türpfosten, da es gerade diese Teile eines Gebäudes sind, die in Stein ausgeführt wurden. (Quelle: Nach Kemet Nr. 1 / 2014 – Autor: Robert Kuhn) |

Fundort: Material: Kalkstein mit Bemalung Maße: 85 x 44 x 17cm Aufbewahrungsort: Museum Turin Inv. Suppl. 12341 |

| (Bilder: Basrelief und Detail-Ausschnitt aus dem Hathortempel in Gebelin: Ägypt. Museum Turin, Ausgrabung Schirapelli 1910, Inv. Supp. 12341 aus Kunst im Fest/das Alte Ägypten 1989) |

| Elephantine: |

Es besteht die Möglichkeit, dass während der Regierung des Djosers die südliche Grenze Ägyptens am 1. Katarakt fixiert wurde. Zumindest zeigt die Inschrift auf der sog. Hungersnotstele, dass Netjerichet/Djoser sogar zwei Jahrtausende nach seiner Regierungszeit noch in der Erinnerung der Menschen in Elephantine vorhanden war.

|

|

|

| In Elephantine wurden vier Gefäßverschlüsse in Form von Kegelstümpfen gefunden, deren Unterseiten die Abdrücke der Gefäßränder zeigen. Bei zwei der Exemplare fanden die Ausgräber auch Abdrücke von einer Deckelscherbe, die über die Gefäßöffnung gelegt worden war (Material: Nilschlamm mit Häcksel- und Kohlestückchenablagerungen) |

|

Bildquelle: MDAIK 43 |

| Wadi Maghara |

Eine Darstellung auf einem großen Stein in den Wadi Maghara-Kupferminen (Sinai) zeigt den König beim Erschlagen eines Feindes. Hinter ihm steht eine Göttin. Lt. A. H. Gardiner (The inscripions of Sinai, London 1953, S. 54, Nr. 1, Tafel 1) befindet sich auf der originalen Inschrift aus dem Wadi Maghara hinter der Darstellung der Göttin (siehe oben) eine weitere Figur, die den Beischriften nach der "Verwalter der Wüste, Anch-en-iti" zeigt, der für die Durchführung der Expedition verantwortlich war. Wahrscheinlich waren die in der Nähe befindlichen Türkisminen das Ziel dieser Expedition.

Interessant sind die weiteren Mitglieder der Expedition, die den allerdings schwer zu lesenden Inschriften auf dem Stein genannt werden:

|

|

Datei: Djoserrelief.png User: Nephiliskos Lizenz: CC-by-sa 3.0/de |

| Der Name König Djoser erscheint auf einer Inschrift aus dem Wadi Maghara im Sinai. Ein Relief zeigt ihn wie er einen Gefangenen erschlägt. Mit der Keule holt er zum todbringenden Schlag aus. Der Feind ist wahrscheinlich aufgrund seiner Haartracht als Asiate zu identifizieren - obwohl bis ins Alte Reich hinein, der Feind selbst stets namenlos bleibt. Hinter dem König steht eine Göttin, die ein Was-Zepter in der linken Hand hält und ein Anch-Zeichen in der Rechten. |

| Bait Challaf (nördlich von Abydos) |

Bei Bait Challaf (20 km nordwestlich von Abydos gegenüber dem heutigen Ort Girga) befindet sich eine gewaltige, massiv aus Ziegeln errichtete Mastaba (Mastaba K1). Auf der flachen Wüstenebene westlich von Beit Challaf wurden fünf Ziegelanlagen unterschiedlicher Größe entdeckt, die keine einheitliche Ausrichtung und Zugehörigkeit zueinander erkennen lassen. Die größte von ihnen wurde 1906 ausgegraben und besteht aus Lehmziegeln. Ursprünglich war sie 85,5 x 46,2 m (163 x 88 Ellen) groß und besaß eine 16°-Ausrichtung nach Westen. Die heute noch erhaltene Höhe ist 8 m (einst waren es vermutlich 10 m) ist enorm und hat königliche Ausmaße. Eine Rampe führt über die Ostseite der Mastaba auf das Grabdach, wo der Eingang liegt.

In der unterirdischen Anlage der Mastaba wurden Siegeln mit den Herrschernamen der Königin Ni-maat-hapi (Mutter des Djosers), des Peribsen (2. Dynastie) und des Netjerichet/Djoser aus der 3. Dynastie gefunden. Aufgrund dieser Funde wurde diese Grabanlage fälschlicherweise für die Begräbnisstätte eines Königs oder einer Königin gehalten. Doch die wenigen erhaltenen Siegelabrollungen sagen nichts über den einstigen Besitzer dieses Monuments aus und daher muss der Erbauer von K 1 unbekannt bleiben. Einige Forscher identifizieren den Bau außerdem als Kenotaph eines Herrschers dieser Zeit ( siehe dazu: Peter Jànosi, die Gräberwelt der Pyramidenzeit, S. 22 ).

Einige Forscher sind zudem der Meinung, dass der Eigentümer der Ziegelmastaba K 1 in Beit Challaf ebenso wie Imhotep und Hesire zum Kreis einer kleinen, mit königlichen Privilegien ausgestatteten Elite gehörte, die sich aufgrund ihrer Position nahe dem Herrscherhaus und ihrer beruflichen Taten einer bevorzugten Behandlung verdient hatten, ohne dass uns dabei im Falle der Eigentümer von der Mastaba K 1 diese konkrete berufliche oder private Stellung bekannt ist.

Die Mastaba K 1 enthielt in ihrem Inneren 18 Felsenkammern, in die man über einen zweifach geknickten Stiegenabgang gelangte. Ein Nord-Süd-Korridor mit einer Neigung von 30 ° führt auf mit einer gesamten Länge von über 40 m in die Substruktur und wird von 6 Fallsteinen blockiert, die in eigenen Fallsteinschächten heruntergelassen wurden. Die Blöcke nahmen mit zunehmender Tiefe an Umfang und Gewicht zu. Der Anfang dieses Korridors führte noch über Treppen nach unten, erst hinter dem zweiten Fallstein führte eine Rampe schräg nach unten.

Die Forscher fanden den Eingangskorridor mit einer Menge von Beigaben ausgefüllt, die aus Unmengen von Steinschalen, Modellgefäßen und Opfertischen aus Alabaster bestanden, die aber fast alle zerschlagen waren. Weitere Funde waren eine kupferne Axt, Feuersteinklingen und tönerne Weinkrüge, die sich in der Schlammfüllung des Korridors erhalten hatten. Ein langer Korridor führt südlich des letzten Fallsteins in Richtung Süden in die Grabkammer, die aber kein gesonderter Raum war, sondern lediglich eine ca. 5 m x 5 m x 3 m große Ausbuchtung der Korridors nach Osten hin. Die Kalksteinwände dieses Felsraumes waren sehr qualitätsvoll geglättet, blieben aber unbeschriftet. Eine eigentliche Kultstelle war offenbar nicht vorgesehen. Einige Forscher gehen davon aus, dass die gewölbte Decke des Raumes evtl. eine Anspielung auf die Dachkonstruktion eines urtümliches Heiligtums, das "pr-wr", sein sollte.

In der Grabkammer

fanden die Ausgräber die Überreste eines männlichen Skeletts, sowie

Weinkrüge, Tonsiegel mit dem Namen des Königs Nejerichet und der Königin

Nimaathapi und in der Raumgruppe im Westen des Korridors Spuren von Säcken, die

einst Getreide enthielten,. In der gegenüberliegenden Raumgruppe waren dagegen

viele zertrümmerte

Alabaster-Gefäße und Hartsteine deponierst waren. In der südlichsten Kammer

scheinen dagegen keine Grabbeigaben deponiert gewesen zu sein. Evtl. bildeten

diese Räume die "Gemächer" der Verstorbenen im Jenseits. Aufgrund

der gefundenen Siegelabrollungen mit dem Namen des Königs Djoser und der

Nimaathapi wird die Mastaba K 1 in die Übergangszeit von der 2. zur 3. Dynastie

datiert.

(Textquelle: nach Peter Jánosi: die Gräberwelt der Pyramidenzeit, Ph. v.

Zabern-Verlag 2006)

Ein Foto findet man hier: Blick von Süd-West,

*

Es existieren neben den oben genannten Bauten und Nennungen noch mehrere Stelen- und Relieffragmente, die in Horbeit und Tanis gefunden wurden. Nach neueren Erkenntnissen stammen diese jedoch aus späterer Zeit, wobei der Darstellungsstil der Reliefs also lediglich eine Hommage an die Epoche des Djosers ist (Quelle: dt. Wikipedia/Djoser)

| Rundplastische Statuen des Königs: |

Die Statue stellt den König sitzend auf einem Thron mit hoher Rückenlehne dar. Er trägt den enganliegenden Hebsed-Mantel und auf dem Kopf eine Perücke, deren Haarsträhnen schwarz bemalt sind. Über der langen Stufenperücke trägt er das plissierte Nemeskopftuch mit spitz auslaufenden Schulterlappen. Am Kinn des König befindet sich ein kräftiger Zeremonialbart (ebenfalls schwarz bemalt), die Wangen sind bartlos, über der Oberlippe zieht sich ein schmaler Schnurbart hin. Die einst eingelegten Augen in kostbarem Material, die einst ebenfalls auf ihrer Innenseite bemalt und mit Kristallsteinen überlegt waren sind heute ausgebrochen.

Der linke Arm des Königs liegt vor der Brust und in der geballten Faust hielt er einen heute nicht mehr zu identifizierenden Gegenstand. Die rechte Hand liegt flach ausgestreckt auf dem rechten Oberschenkel. Auf der Vorderseite der Sockelplatte befindet sich die Titulatur des Königs – "njswt bitj nTrj–Xt nbtj bik nbw".

Heute befindet sich das Original der Statue im Ägyptischen Museum in Kairo (JdE 49158) - im Serdab ist eine Replik der Statue aufgestellt. Um den Besuchern der Pyramide einen Blick ins Innere des Serdabs zu ermöglichen wurde ein Seitenstein entfernt und bei der Rekonstruktion durch eine Scherbe ersetzt.

Weitere Statuenfragmente, welche der Serdabstatue ähneln, wurden im Bereich des Totentempels gefunden. Einige Forscher deuten dieses auf das evtl. Vorhandensein eines zweiten Serdabs.

|

Die berühmte

Sitzstatue des Königs stammt aus einer kleinen Kapelle (Serdab), die an der

Nordseite seiner Stufenpyramide in Saqqara angebaut war. Das Meisterwerk wurde

1924 von Cecil Mallaby Firth entdeckt.Der König konnte durch zwei in der

Nordwand in Augenhöhe gebohrte Löcher den Zirkumpolarstern sehen, dort lag

nach Auffassung der alten Ägypter der Eingang zum Jenseits.

Fundort:

Pyramidenbezirk des Königs in Saqqara,

Serdab östliche des Totentempels auf der Nordseite der Stufenpyramide |

| Datei:

Djoser.jpg Autor: Oesermaatrea0069 aus dt. Wikipedia derivative work: JMCC1 (talk) Lizenz: CC BY-SA 3.0 |

![]()