|

|

|

|

Kairo |

Grab Psusennes I., |

Kairo

Grab Psusennes I.,

![]()

Tanis, die Hauptstadt des 14. unterägyptischen Gaus, (altägyptisch Djanet - arabisch Sàn el-Hadschar oder Sān al-Hagar)

liegt an der östlichen Seite des Nildeltas. Sie ist ca. 130 k nordöstlich von Kairo und 50 km vom Mittelmeer entfernt. Das altägyptische "Djanet" ( +ant ) - Tanis ist die griechische Bezeichnung - ist eine späte Stadtgründung, deren Anfänge bis ans Ende der 20. Dynastie zurückgehen. In der Spätzeit stieg Tanis zur Hauptstadt des 19. Gaus Unterägyptens auf.Eine frühere Besiedlung dieses Areals konnte bislang nicht nachgewiesen werden, ebenso existieren auch keine Textquellen. Die archäologische Stätte befindet sich im Südosten der heutigen Stadt San al-Hagr. Das heutige Dorf San el-Hagar bietet kaum Sehenswürdigkeiten. Der Haupterwerbszweig der Bewohner ist die Landwirtschaft und der Fischfang, u. a. im nahe gelegenen Manzala-See (ein Brackwassersee am Deltarand) (Quelle: Wikitravel/Sán el-Hagar Reiseführer)

Tanis ( Sān al-Hagar) an der östlichen Seite des Nildeltas gelegen

Die Mündungsarme des Nils haben im Laufe der Jahrhunderte ihre Lage stark verändert und entsprechen nicht dem modernen Verlauf.(Karte: Ägypten-Oriental-Institute Chicago - dieses Werk ist gemeinfrei)

- bearbeitet und coloriert von Nefershapiland -Während der 21 und 22. Dynastie wurde Tanis, das in biblischen Zeiten "Zoan" genannt wurde, von ihren Königen unter Nutzung von Spolien aus der Ramsesstadt (Piramesse/Qantir) zur Hauptstadt Ägyptens erhoben. Tanis liegt im Osten des Niltals und wurde auf einer riesigen sandigen Anhöhe errichtet. Die Stadt überragte das Ackerland und das weite Sumpfgebiet ringsum. Das Stadtgebiet - heute eine hügelige Ruinenlandschaft, die sich über die Salzsteppe erhebt, hatte eine Nord-Süd-Ausdehnung von 1,5 km. Durch den tanitischen Nilarm war sie mit dem nahegelegnen Mittelmeer verbunden. Dadurch war sie als Hafenstadt der Ausgangspunkt für die Schiffe, die mit den reichen Handelhäusern der Levante Handel trieben. In der von Wasser geprägten (besonders zu den Zeiten der Nilüberschwemmung), ausgedehnten Sumpflandschaft des Deltas, das von Kanälen und Wasserarmen durchzogen ist, war Tanis eine gut gesicherte Hafenstadt. Die Stadt verdankte ihrer strategisch und wirtschaftlich günstigen Lage am tanitischen Nilarm, der ihr eine Verbindung zum Mittelmeer und nach Süden über den Nil nach Oberägypten bot, ihre große Bedeutung als blühendes Zentrum für den Handel mit den Städten des syrisch-palästinensischen Raumes.

Warum Pi-Ramesse von dem etwa 20 km nördlich davon gelegenen Tanis abgelöst wurde, lässt sich nicht genau sagen. Es ist möglich, dass es mit der Veränderung des Fluss-Systems zusammenhing. Der Nilarm verlagerte sich und hatte die Stadt von ihrem Zugang zum Meer abgeschnitten, vielleicht aber waren auch Unruhen für das Ende Pi-Ramesse verantwortlich.

Das antike Tanis ist im Vergleich zu Karnak oder Luxor ein Trümmerfeld, denn anstatt zusammenhängender Bauten stehen unzählige einzelne Steinblöcke, Reste von Säulen, Fragmente von Tempelbauten und Reste von Kolossalfiguren und Fragmente von mindestens 23 Obelisken bizarr in der Landschaft herum. Das ist alles, was von dem Ort, der einst als "Kopie von Theben" angelegt wurde, geblieben ist. Einige der Architekturfragmente aus Granit stammen ursprünglich aus der Region von Memphis, wurden dann nach Pi-Ramesse - die Ramsesstadt - verbracht und zum Schluss nach Tanis verschleppt, um dort erneut verbaut zu werden.

Fast alle größeren Gebäude der einstigen Stadt wurden weitgehend zerstört, u. a. durch die hiesigen Kalkbrennereien. Archäologisch lassen sich die Grundrisse der Gebäude oft nur noch durch Gründungsdepots, die aus der Zeit Psusennes I., Siamuns und Osorkons II. stammen, bestimmen. Sie wurden an den Ecken von unterirdischen Rückhaltemauern gefunden (Quelle: Karl-Jansen-Winkeln 2009 - Bibel-Lexikon)

Ruinen-Feld von Tanis Public domain by Markh - Wikipedia

Erforschung: Das antike Tanis wurde in der Neuzeit zunächst Ende des 18. Jahrhunderts durch die Expedition Bonapartes beschrieben. Informationen über Tanis finden sich im Band VIII. der berühmten "Description de l'Egypte" die 1809 erschien. Der Abenteurer Jean Jacques Rifaud grub ab 1825 im Auftrag des Konsuls Bernadino Drovetti in den Ruinen von Tanis und fand dort viele Statuen, Sphingen und Kolosse, die ihren Weg nach Europa nahmen. Jean- Francois Champollion, der damals gerade di ersten Hieroglyphen entzifferte, empfahl dringlichst die Erforschung von Tanis, hat aber selber Tanis nie besucht.

Der nächste Besucher wird der deutsche Ägyptologe Richard Lepsius gewesen sein, der sich am 29. Sept. 1845 in Tanis aufgehalten hatte. Er scheint aber keine größeren Entdeckungen gemacht zu haben, denn in seinen "Denkmälern aus Aegypten und Aethiopien" findet sich nur ein fünfzeiliger Eintrag sowie einige Umzeichnungen von Inschriften.

Im Jahre 1860 unternahm Auguste Mariette erste Grabungen in Tanis und beschränkte sich nicht nur darauf, einzelne Stücke auszugraben, um sie in Museen zu bringen, wie Drovetti, sondern er war der erste, der wirkliche Grabungen - vor allem im Großen Tempel - unternahm. Die Höfe des Tempels mit ihren Obelisken und Säulen erregten besonders seine Aufmerksamkeit. Eines seiner wichtigsten Funde war die "Vierhundert-Jahr-Stele", die allerdings noch zu Lebzeiten verloren ging. Glücklicherweise wurde damals eine Abschrift davon angefertigt. Erst Pierre Montet fand sie fast 70 Jahre später wieder.

Flinders Petrie setzte 1883 und 1884 die Ausgrabungen fort und fand außer weiteren Inschriften auch mehrere Statuen und Sphingen. Basanti ließ 1904 - nach einer Phase des Vergessens, wo die von Mariette ausgegrabenen Statuen auf dem Boden der Ausgrabungsstätte herumlagen - einige der Stücke ins Ägyptische Museum in Kairo bringen, das von Gaston Maspero geleitet wurde. In der Folgezeit erfolgten keine weiteren Ausgrabungen in Tanis, stattdessen diskutierte man heftig über die Identifizierung der Ruinenstädte. Schon seit der Expedition Napoleons wurde darüber gestritten, ob die antike Stadt Tanis nicht evtl. früher Auaris, die Hauptstadt der Hyksos, gewesen sein könnte. Andere Forscher waren der Meinung, Tanis sei evtl. identisch mit Pi-Ramesse, der Hauptstadt von Ramses II. im Ostdelta.

Die nächsten systematischen Grabungen erfolgten erst wieder durch den französischen Ägyptologen Pierre Montet (studierte ab 1905 Ägyptologie bei Victor Loret in Lyon), der während seiner Arbeit in den Jahren 1939 - 1946 in Tanis die Königsgräber von Psusennes I., Osorkon II. und Sheschonq III. (21. - 22. Dynastie) freilegte. Diese Gräber gehören zu den bedeutendsten Grabungsfunden in Ägypten.

Seit 1965 liegt die Grabungsleitung bei der "Sociète Francaise des Fouilles de Tanis" - erst unter J. Yoyotte und später unter Pierre Brissaud. Das weitläufige Gelände von Tanis ist bis heute noch nicht vollständig ausgegraben worden. Der "Grabschatz von Tanis" befindet sich heute in einem besonderen Saal im Obergeschoss des Ägyptischen Museums in Kairo.

Pierre Montet, der die Grabschätze von Tanis während seiner Grabungen von 1939-1945 ans Tageslicht förderte, war schon immer von der Identität der drei Städte mit den Namen Auaris, Pi-Ramesse und Tanis überzeugt. Er war der Meinung, Tanis sei identisch mit der "Ramsesstadt" und damit letztlich auch mit Auaris, der Hauptstadt der Hyksos in Ägypten. Montet unternahm seit 1920 Ausgrabungen in Byblos an der phönizischen Küste, wo er immer wieder während seiner vierjährigen Arbeit auch Hinweise auf das Pharaonische Ägypten fand. Er entdeckte einen Tempel und eine Nekropole; sein besonderes Interesse galt den Beziehungen Ägyptens zur Bibel und der Bestätigung deren Wahrheitsgehaltes. Montet mag die Hoffnung gehegt haben, in Tanis auf die Kriegsbeute König Sheshonqs I. und evtl. sogar auf die Bundeslade zu stoßen. Dieser König galt als der Plünderer der nach biblischen Schilderungen kostbaren Tempelschätze Jerusalems, die er während seines Kriegszeuges im Jahre 925 v. Chr. raubte.

Tanis erschien Montet aufgrund seiner Grabungen an den Küsten Syriens (heute Libanon), wo er die Spuren der Ägypter fand, der Ort in Ägypten zu sein, wo die größten Aussichten bestanden, die Spur der Semiten zu finden. Bei dieser Suche nach den Semiten - von denen er immer wieder sprach - dachte er an die Israeliten, die in Pi-Ramesse gelegt haben sollten - von dem er - wie schon oben erwähnt - glaubte, es sei Tanis (Quelle: Tanis, Vergessene Schätze der Pharaonen/Stierlin, Ziegler Hirmer-Verlag, S. 26)

Wie die neuesten Forschungen aber ergaben wurde in Tanis keine "Strata" (keine zeitliche Schichtabfolge) der in situ befindlichen Reste gefunden, welche älter als die 21. Dynastie sind - was bedeutet, dass Tanis erst nach Ende des Neuen Reiches die neue Residenzstadt wurde. Ältere Besiedlungsspuren wurden durch einige wenige Bestattungen in Tonsärgen gefunden. Die Hypothese der sog. "kanaanäichen" Bestattungen (Skelette, die meist in Tongefäße beigesetzt wurden), die man früher mit einer Beziehung zwischen Tanis und der Welt der Bibel gleichzusetzen versuchte, ist heute nicht mehr haltbar und diese Bestattungen werden heute von den Forschern in einer ganz anderen Beziehung gesehen.

Der Hauptort der Hyksos (Auaris) und die von Ramses II. gegründete Residenz Pi-Ramesse lagen etwa 30 km weiter südlich. Tanis war daher in gewisser Weise die Nachfolgeresidenz der früheren Ramsesstadt, die in der frühen 21. Dynastie aufgegeben wurde - evtl. aufgrund der Versandung des pelusischen Nilarms, wie man aufgrund von Bohrungen vermutetet hat. Die neue Siedlung am tanitischen Nilarm führte zu dieser Zeit ausreichend Wasser (siehe Bietak 1975, 99-112 in Karl Jansen-Winkeln/Bibel-Lexikon).

Die Existenz der Stadt wird durch eine schriftliche Quelle des ägyptischen Namens der Stadt "Djanet" in der "'Erzählung des Wenamun" belegt, wo lt. dieser Erzählung der 1. König Smendes residiert., und wo auch ein Objekt aus seiner Bestattung scheint von dort zu stammen (Quelle: Karl Jansen-Winkeln/Bibel-Lexikon). Archäologisch konnte zudem nachgewiesen werden, dass durch Versandung des pelusischen Nilarms die aufgegebene Ramsestadt (Pi-Ramesse) seit der 21. Dynastie als Steinbruch für Tanis diente. In diese Zeit fiel der Baubeginn der großen Tempelanlagen und auch im gesamten Verlauf der ägyptischen Spätzeit blieb Tanis ein wichter Ort. Hier fanden auch viele Herrscher der 21. und 22. Dynastie (II. Zwischenzeit) ihre letzte Ruhestätte. siehe Tanis: dt. Wikipedia)

Seit der 21. Dynastie ist Tanis Residenz und Begräbnisort der unterägyptischen Könige, die auch bei dem griechischen Chronisten Manetho "tanitisch" genannt werden. An den Tempeln der neuen Residenz von Tanis haben sicher Psusennes I., Amenemope und Siamun gebaut und ließen älteres Material aus der Ramsesstadt dorthin bringen, wo sie später sich auch in der Nekropole bestatten ließen - ebenso wahrscheinlich Psusennes II.

| Die Tempelbauten: |

Seit König Smendes wurde Tanis offenbar als eine "Kopie von Theben" angelegt. In diesem "nördlichen Theben", wie es in den ägyptischen Texten genannt wird, wurde ebenso wie in Karnak die thebanische Triade Amun, seine Gemahlin Mut und der Kindgott Chons-Neferhotep (oft als Mensch mit Falkenkopf und der Mondsichel als Kopfputz abgebildet) angebetet. Das Besondere daran war, dass die drei Götter in Tanis nicht mit den lokalen Gottheiten vermischt wurden, wie es ansonsten etwa bei anderen lokalen Heiligtümern von regionaler Bedeutung üblich gewesen war, sondern ebenso wie in Theben in ihrer "Reinform" verehrt wurden (siehe: Römer a.a. O. Sp. 197f. in U. Schipper - Israel und Ägypten in der Königszeit, S. 15)

|

|

Lageplan des Tempelgeländes

von Tanis |

Hauptsächlich besteht das Areal aus dem 430 x 370 m großen Tempelkomplex und den ihn begrenzenden Umfassungsmauern. Im Südwesten des Geländes befindet sich noch ein weiterer kleinerer Tempelbereich für die Götter Mut, Chons und Astarte.

|

|

|

Lageplan Tanis Tempel des Amun u. im Südwesten Tempel für Mut, Chons u. Astarte. |

| Bild: Plan

von Tanis Autor: Neithsabes (Wikipedia) Lizenz: CC BY 3.0 |

Das Hauptgebäude des großen Tempelkomplexes von Tanis ist der Tempel des Amun. Fälschlicherweise diente die Allgegenwart des Namens Ramses II. auf den dort gefundenen Denkmälern noch bis vor wenigen Jahrzehnten als Beweis für die Lokalisierung der Ramses Stadt Piramesse in Tanis. Es gilt aber heute unter den Wissenschaftlern als sicher, dass diese aus früheren Epochen stammenden Großplastiken und Teile der früher in der Ramsesstadt verwendeten Architekturteile . einige von ihnen wogen etwa 1000 Tonnen und waren fast 30 Meter hoch - für den Bau der neuen Residenz aus Pi-Ramesse herbeigeschafft und wiederverwendet wurden.

|

Eingang zum Amun-Tempel in Tanis |

| Bild:

TanisEntrance User: Roland Unger Lizenz: BY SA 3.0 |

|

Details d. Eingang zum Amun-Tempel |

| Bild:

TanisEntrance2 User: Roland Unger Lizenz: BY SA 3.0 |

Der große Amuntempel liegt im Zentrum von Tanis auf einer Ost-West-Achse und wurde von Psusennes I. begonnen und in der Folgezeit erweitert. Die eindeutige Datierung in die Regierungszeit Psusennes I. ist durch die auf den Lehmziegeln befindlichen königlichen Stempeln möglich, wie auch durch die in situ gefundenen Gründungsdepots. Auch hier dürften diverse wiederverwendete Baumaterialien aus der Ramsesstadt verwendet worden sein.

Der Amun-Tempel befindet sich östlich des großen Granittores Sheschonq III. in der inneren Umfassungsmauer. Die Tempelanlage erinnert an den Amun-Tempel in Karnak und wurde vielleicht als nördliches Gegenstück zu diesem erbaut. Das es sich bei diesem Bauwerk um ein imposantes Gebäude gehandelt haben muss, ist auch heute noch anhand der verbliebenen, spärlichen Überreste erkennbar. Die rückwärtige Wand des Tempels ist noch zu sehen. Im Inneren wurden Reste von umgewidmeten Monumenten (Statuenkolosse) und paarweise aufgestellte Obelisken gefunden.

Anhand der paarweise aufgestellten Obelisken die man im 220 m langen und 72 m breiten Amun-Tempel fand, schlossen die Ägyptologen, dass der Tempel nach den Befunden über drei Pylone verfügte, die sich im westlichen Bereich befunden haben müssen. Vor jedem Pylon stand ein Obeliskenpaar - vor dem Eingang des dritten Pylon evtl. sogar zwei Paare. Ein weiteres Paar war an der Rückseite des Tempels als Sockelblöcke für die Grundmauer verbaut. (Quelle: Karl-Jansen Winkeln, Bibellexikon u. KEMET Heft 3, 2006, Tanis Theben des Nordens/Gitta Warnemünde, S. 26)

|

So könnte der Tempel evtl. ausgesehen haben - Blick auf ein Modell des Amun-Tempels und die königliche Nekropole (rechts vom 1. Pylon) |

| Bild: Tanis

enceinte Amon elevation User: Neithsabes Lizenz: BY SA 3.0 |

Eine Prozessionsstraße führte auf seine 370 x 430 Meter große und 15 Meter starke Umwallung zu. Sie wurde von Nektanebos II. bis Ptolemäus II. anstelle einer kleineren Umwallung, die von Psusennes I. stammte, angelegt. Ein monumentales Tor, das von Sheschonq III. aus Granitblöcken älterer Bauten erbaut und heute teilweise wieder rekonstruiert wurde, stand am Eingang. Teile einer 21 m hohen und fast 1000 Tonnen schweren kolossalen Granitstatue Ramses II. wurden hier gefunden.

|

Eine der großen Kolossalstatuen, die vor dem Eingang zum Amun-Tempel gestanden hatten - in moderner Zeit restauriert und wiederaufgestellt. |

| Photo

by Tore Kjeilen/LookLex - Original-Foto siehe hier - thanks for permission free photo |

Das massive Tor besteht aus Blöcken, die mit Inschriften versehen sind. Auf der rechten Seite ist eine Triade (Re, Ramses II. und Ptah-Tatenen) auf rotem Granit zu sehen.

Eine Halle - getragen von vier grandiosen, über 11 Meter hohen, monolithen Granitsäulen befand sich auf der Innenseite des Tores von Schoschenq III. Die großen Granitsäulen waren von niedrigen Kalksteinpapyrussäulen umgeben. Eine Prozessionsstraße führte zum heute nicht mehr vorhandenen 1. Kalkstein-Pylon, der ebenso wie der 2. Pylon von Osorkon II. (nach Arnold: die Tempel Ägyptens - Osorkon III.) errichtet wurde. Die rückwärtige Wand des I. Pylons ist noch zu erkennen und der Pylon selber nur durch Gründungsdepots Osorkons II. zu rekonstruieren.

Hinter dem 1. Pylon folgt ein weiterer Hof, an dessen Rückseite sich ein Paar 17 Meter hohe Obelisken mit den Karrtuschen Ramses II. befanden, was auf die Existenz eines 2. Pylons schließen lässt. Im mittleren (zweiten) Hof fanden die Archäologen zu beiden Seiten des Mittelweges je eine kolossale Mähnensphinx Amenemhet II. aus dem Mittleren Reich. Die besser erhaltene Sphinx befindet sich heute im Museum Louvre in Paris. Des weiteren befanden sich hier Reste von vier Kolossal-Statuen Ramses II.

|

Mähnensphinx aus dem mittleren Hof den Amun-Tempels von Tanis Die Sphinx ist eine monströse Kreatur mit einem Löwenkörper und

dem Kopf eines Königs. Diese Statue trug nacheinander die Namen

Amenemhet II. (12. Dynastie, Merenptah 19. Dynastie und Sheschonq I. 22.

Dynastie). |

| Bild:

Le

Grand sphinx de Tanis Autor: jean-marc Lizenz: CC BY NC ND 2.0 |

|

|

|

|

Unterteil einer Statue Ramses II. |

Fragmente einer Ramses-Statue |

| Bild: TanisStatueR2 User: Roland Unger Lizenz: BY SA 3.0 |

Bild: Tanis10 User: Einsamer Schütze Lizenz: BY SA 3.0 |

Der dritte Hof - hinter dem 2. Pylon gelegen - war Fundort königlicher Skulpturen aus dem Mittleren Reich, 13 Stelen mit den Kartuschen Ramses II. sowie Bauteile mit Inschriften des Sia-mun. (KEMET Heft 3, 2006, Tanis Theben des Nordens/Gitta Warnemünde, S. 26)

Hinter dem dritten Hof folgte ein von Osorkon II. errichteter 3. Pylon - der wahrscheinlich aus Granit bestand. Vor seiner Fassade standen vier Obelisken und vier Sandsteinbilder Ramses II. (siehe Dieter Arnold: die Tempel Ägyptens). Der große Pylon bildete die Fassade des eigentlichen Tempel des Amun, der noch von Psusennes I. und Siamun stammte. Er war an den beiden Längsseiten und an der Rückseite von einem System von Umfassungsmauern aus Kalkstein und Ziegeln eingefasst.

|

|

|

|

Obeliskenfragment mit dem Namen Ramses II. |

Obelisk Ramses II. - gefunden in Tanis |

| Bild: Tanis

Obelisk Autor: Brigitte Djajasasmita by Flickr Lizenz: CC BY NC ND 2.0 |

Bild: Obelisque

Ramses II. Tanis Autor: Neithsabes Lizenz: BY SA 3.0 |

Vom Großen Tempel des Amun sind nur noch verstreut liegende Granitblöcke zu sehen - wahrscheinlich bestand er ebenfalls aus Granit. Eine Säulenhalle, die aus monolithen Granitsäulen mit geschlossenen Papyruskapitellen bestand, bildete die Frontseite. Lt. Dieter Arnold (die Tempel Ägyptens) könnten die Säulen aus einem Mittleren Reich-Tempel stammen. Vom Sanktuar und den anderen Räumen des Amun-Tempels liegen noch reliefierte Blöcke umher, die aber keinen Zusammenhang erkennen lassen.

|

|

|

|

Architrav aus Tanis |

Wandfragment mit Reliefs und den Kartuschen

Ramses II. |

| Bild mit frdl. Genehmigung Heidi Kontkanen, Finnland | Bild: Tanis004 User: Einsamer Schütze Lizenz: BY SA 3.0 |

Außerhalb der inneren Umfassungsmauer von Psusennes I. - aber noch innerhalb der größeren Umfassungsmauer aus der 30. Dynastie liegt östlich des Amun-Tempels - gegen die Rückseite des Tempelhauses - ein kleines, heute fast völlig zerstörtes Heiligtum. Der sog. "Gegentempel" (Temple de lEst), wurde wohl von König Osorkon II. gegründet. Hier wurden wiederverwendete Palmkapitellsäulen gefunden, die gleich zweimal wiederverwendet wurden: zunächst von Ramses II. und später von Osorkon II.

|

Tanis -Trümmern von Säulen

Fragmente der Palmkapitellsäulen aus dem Osttempel. |

| Bild:

TanisEastTempleColumns User: Roland Unger Lizenz: BY SA 3.0 |

Im Südosten - jenseits der äußeren Tempelmauer wurden bei neueren Grabungen Spuren eines Tempels für den "Horus von Mesen" entdeckt.

In der Mitte der Nordseite des Komplexes schiebt sich ein kleinerer Tempel Nektanebos I. gegen den Hauptbau des Großen Amun-Tempels. Dieser seitliche Bau besaß einen weiten Säulenhof, einen Pylon von fast 8 x 45 Metern Grundfläche und einen zweiten, inneren Säulenhof und war dem Gott Chons geweiht. Östlich davon lag ein Heiliger See, der mit Kalkssteinblöcken ausgekleidet war, die auf einen Zeitraum aus der III. Zwischenzeit bis bis in die frühe 26. Dynastie zu datieren sind (Quelle: KEMET 3/2006 Tanis/Gitta Warnemünde)

Etwas abseits - südwestlich der großen Umfassungsmauer befindet sich ein der Mut und dem "Chons das Kind" geweihter Tempelbezirk, der früher allgemein als "Tempel d'Anta" bezeichnet wurde. Lt. Dieter Arnold (die Tempel Ägyptens) stammte er aus der Zeit es Siamun und des Apries - neuerrichtet unter Ptolemäus IV. Philopator. Von diesem Tempel sind außer Fundamenten nur noch Trümmer von granitenen Palmkapitell-Säulen erhalten. Der 41 x 64 Meter große Bau bestand aus Kalkstein und besaß wiederum einen eigenen Eingangskiosk.

|

Tanis -Trümmern von Säulen

|

| Bild mit frdl. Genehmigung Heidi Kontkanen, Finnland |

|

Tanis Relief-Block Reliefblock des opfernden Königs Ramses II. vor einer Gottheit. |

| Bild:

TanisRelief User: Roland Unger Lizenz: BY SA 3.0 |

|

Tanis Relief-Block Ramses II. beim Erschlagen der Feinde |

| Bild:

TanisRelief User: Roland Unger Lizenz: BY SA 3.0 |

Im Zentrum des Amun-Tempels von Tanis befinden sich zwei tiefe Brunnen, die einst als Nilometer dienten. Die Nilometer von Tanis gehören zu den am besten erhaltenen nicht-religiösen Bauwerken der Stadt, da man als Baumaterial für diese Struktur Stein verwendete. Leider werden sie von den Touristen oft als "Müllkippe" verwendet.

Schon vor der 1. Dynastie an wurde der Wasserstand des Nils gemessen und im Laufe der Zeit errichtete man dazu besondere Anlagen. Sie bestehen meist aus einem Schacht und einem Röhrensystem, das mit dem Fluss verbunden war. Wenn die Tempelanlage zu weit vom Nil entfernt war, grub man Brunnenschächte, die bis zum Grundwasserspiegel reichten - wie hier in Tanis. Nilometer wurden zur Registrierung und Vorhersage der Nil-Überflutungen verwendet und um damit die Steuersätze festsetzen zu können, denn eine gute Überschwemmung bedeutete gute Ernten der Bauern, was wiederum dazu führte, dass der Staat höhere Steuern festsetzen konnte.

|

Tanis Nilometer Zugangsschacht zum Nilometer von Tanis. |

| Bild:

TanisNilometer User: Roland Unger Lizenz: BY SA 3.0 |

|

Tanis Nilometer Nilometer im Tempel des Amun |

| Bild:

Tanis017 User: Einsamer Schütze Lizenz: BY SA 3.0 |

| Nekropole der

Könige: - Allgemeines - |

|

|

|

Gräberfeld in der Nekropole von Tanis |

|

Bild mit frdl. Genehmigung Heidi Kontkanen, Finnland |

|

Grabkomplex

Nekropole Tanis

Die Grabmannschaft von Montet waren zwei Wochen damit beschäftigt, die etwa 20 x 12 Meter große Fläche von Sandsteinblöcken freizulegen, die das Dach des Grabkomplexes des Psusennes I. bildete. Schließlich entschloss sich Montet dazu, die Deckblöcke abzuheben, um einen Eingang zu schaffen. |

| Bild:

TanisTombGroup-Psusen2 User: Roland Unger Lizenz: BY SA 3.0 |

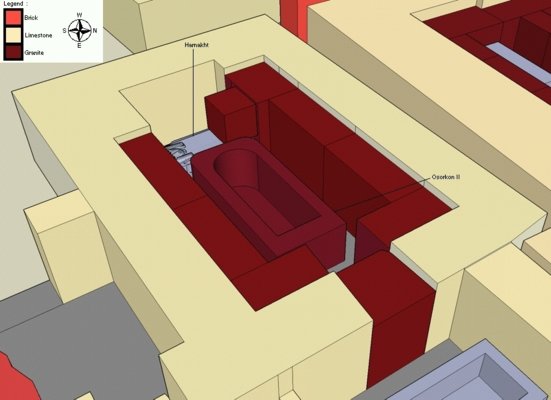

Die Erbauungsgeschichte und auch die der Zerstörung des königlichen Grabbezirks von Tanis ist äußerst kompliziert wie die mühseligen Ausgrabungen und Analysen von Philippe Brissaud vom "Sociète Francaise des Fouilles de Tanis" beweisen. Während der tanitischen Epoche Ägyptens hatte man das 60 x 40 Meter großen Areal und dessen Sandboden seinerzeit immer wieder aufgegraben, um neue unterirdische Kammern zu bauen oder die bestehenden Grabkammern zu vergrößern oder zu verändern. Nachweislich hatte man damals mindestens von zwei Grabanlagen die Zugangsschächte abdecken lassen um weitere Mumien in die Grabkammern hineinzubringen. Die Archäologen fanden auch die beiden kleinen - nach der 21. Dynastie erbauten unterirdischen Kammern VI. und VII. geschändet und zerstört vor. Das Grab IV., welches ursprünglich für den König Amenemope erbaut wurde, enthielt nichts außer einen schönen Sarkophag mit einer Inschrift, die den Namen des Königs aufführte. Reste der Mumie und Teile der Grabausstattung des Amenemopes fand man in der zweiten Kammer (NRT III.) des Königs Psusennes I.

Den wohl spektakulärsten Fund in Tanis machte der französische Ägyptologe Pierre Montet, ein Schüler Victor Lorets und Professor in Straßburg im Jahre 1939. Er hatte zu dieser Zeit bereits elf Grabungskampagnen in dem Ruinenfeld von Tanis verbracht, als er im Februar 1939 auf die Königsnekropole der 3. Zwischenzeit stieß, die innerhalb der Umfassungsmauer von Psusennes I. und südlich des 1. Pylons liegt.

|

Plan der Nekropole von Tanis |

|

| 1. 2. 3. 4 5. 6 7 8 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |

Schoschenq

III. Schoschenq IV. Psusennes I. Amenemope Siamun - Psusennes II. - Schoschenq II. - 3 Bestattungen ? - General Anch-ef-em-mut General Wendebauendjed Eingangsschacht Schoschenq V. ( ? ) Takelot I. Osorkon II. Prince Hornachte unidentifizierte Bestattung Grabkammer - vorbereitet f. Amenemope unbekanntes Grab wird versuchsweise Pemui/Pimay zugeordnet |

|

( dunkelgrau : Lehmziegel - Rot: Granit - gelb: Kalkstein)

|

Königliche Nekropole von Tanis |

| Bild: Kgl.

Nekropole von Tanis Autor: Neithsabes (Wikipedia) Lizenz: CC BY 3.0 |

| Bestattungsanlage NRT I. : - Osorkon II., Hornacht, Schoschenq III. (?) und Takelot - |

Die Gruft der Könige der 21. Dynastie war ebenso wie die von Sais im Tempelbezirk eingeschlossen. Montet entdeckte verschiedene Steinplatten aus Sandsteinen, die er zunächst für eine Bodenpflasterung des Tempelhofes hielt. Diese entpuppten sich aber als Abdeckung der aus mehreren Kammern bestehenden Grabanlage von Osorkon II. Aufgrund von Grabraub enthielt die Osorkon-Anlage aber nur noch vereinzelte Grabbeigaben und ausgeplünderte Särge. Offenbar war das Grab von Osorkon II. an zwei Stellen der Steinplattendecke beschädigt worden.

Pierre Montet fand auf dem Areal der Nekropole ein Goldamulett und die Kanopengefäße. Am 27. Febr. 1939 - nach zwei Tagen Räumarbeit -bestieg er das Grab von der Nordseite her über die Kammer 2 durch eine Grabräuberöffnung. Später entdeckten die Forscher an der Südwestecke des Granitgrabes Osorkon II. (Kammer 4 - über dem Sarkophag Prinz Hornacht) einen weiteren Zugang antiker Grabräuber. Die Forscher gelangten über die Öffnung an der Nordseite in eine kleine, halb verschüttete Kammer, bei der es sich um die Vorkammern 1 handelte. Im Halbdunkeln entzifferte Montet die Inschriften an den Wänden und stellte fest, dass dieses die Grabanlage des Königs Osorkon II. war.

Kammer 1:

Von dieser ursprünglichen

Eingangskammer oder Schacht (NRT I.

Kammer 2) gelangte man über einen Durchgang nach Westen in die Vorkammer

der Grabanlage (NRT I. Kammer 1).

Diese Vorkammer wurde nachträglich zu

einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt durch eine dünne Wand aus

Kalksteinblöcken in zwei Abteilungen unterteilt.

An der Westwand von Kammer 1 befindet sich die langgestreckte Figur der Göttin Nut zusammen mit der Sonnenbarke und dem dazugehörigen Gefolge.

Auf

der Nordseite der neu eingezogenen Trennwand wurde eine symmetrische Szene

angebracht. Rechts und links, steht jeweils ein König in anbetender Haltung

vor einem ebenfalls stehenden Gott

(wohl Osiris). Der rechte Anbeter trägt einen Uräus an der Stirn (Quelle:

Jansen-Winkeln: Inschriften der Spätzeit II., S. 111). Bei

der linken Person kann es sich dem Namen nach nur um König (Wosermaatre [setep-en

amun])| (Osorkon SiBast meri Amun)| also Osorkon

II.

handeln. Neben seinem Kopf

steht zusätzlich noch Osiris König

(Osorkon SiBast meri Amun)|".

Der rechte König in der symmetrischen Szene, der einen Uräus an der Stirn trägt, wird als (Wosermaatre setep-en amun)| und (Schoschenq SiBast meriamun [///])| bezeichnet. In der neben seinem Kopf befindlichen Kartusche ist nur mehr eine menHieroglyphe (unserer Ansicht nach in einer seltsamer Position innerhalb der Kartusche) erkennbar. Allgemein wird davon ausgegangen, dass es sich bei diesem König um Schoschenq III. handelt, dem dann auch der große Sarkophag, der sich im nördlichen Teil der Vorkammer NRT I. (Kammer 1) befindet, zuzuschreiben wäre.

Im nördlichen Teil der Kammer wurde (wohl erst nachträglich) ein großer am Kopfende gerundeter Sarkophag aufgestellt. Dies war wohl auch der Grund für die neu eingezogene Trennmauer. Der geplünderte Sarkophag gehörte einem König Namens Usermaatre Schoschenq, von dem allgemein angenommen wird, dass es sich dabei um den oben schon erwähnten Schoschenq III. handelt. Dieses Begräbnis wurde bei seiner Entdeckung vollständig ausgeplündert vorgefunden.

Nicht alle Gelehrte stimmen jedoch mit der evtl. Zuweisung an Schoschenq III. überein - einige von ihnen vermuten, dass es sich auch um Schoschenq V. handeln könnte. Aufgrund der unklaren Lesung der Kartusche auf der Trennwand schlug Dodson 1988 vor, dass auch die Lesung des Thronnamens "A-cheper-re" von Schoschenq V. anstatt "User-maat-re" von Schoschenq III. möglich wäre (siehe dazu Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit II., S. 111. 8)

Der

Sarkophag

enthielt bei seiner Auffindung nur noch einige Knochen eines Skelettes. Teile

die zur ursprünglichen Grabausstattung des Begräbnisses gehört haben könnten,

fand man außerhalb des Grabräuberlochs, das sich im quadratischen

Zugangsschacht (NRT I. Raum II) befand. Dazu

gehörten drei oder vier Uschebtis mit dem Königsnamen Schoschenq meryamunsibast,

weshalb einige Ägyptologen vorschlugen, dass es sich bei diesem König um Schoschenq V.

handeln könnte, da er der einzige tanitische König dieses Namens ist, von dem keine

Grabstätte bekannt ist.

|

Bestattungsanlage

NRT I./II./VII. - mit NRT-I. (Kammer 1-4) (Kammer 1 unterteilt durch eine neue Trennmauer) |

| Bild: NTR

I. - II. VII. Autor: Neithsabes (Wikipedia) Lizenz: CC BY 3.0 |

Südlicher

Teil der Kammer 1.

Auf der rechten Seite der Kammer 1 befindet sich der

Durchgang zur Kammer 3 mit der Bestattung König Takelots (dem Vater von

Osorkon II.) An der südlichen Kammerwand sind im

Sockelbereich Textkolumnen zu sehen. Darüber

befinden sich bildliche Darstellungen. Rechts ist ein König vor einem

mumiengestaltigen Gott zu erkennen. Über dem Durchgang zu Kammer

4 sind mumiengestaltige Figuren zu erkennen und an den Seiten neben dem

Durchgang Textkolumnen.

|

|

|

|

Moderner Zugang zum Grab von Osorkon II.

(NRT I. ) |

NRT I. Kammer 1 (Vorkammer) |

| Thanks to Jon Bodsworth |

Thanks to Jon Bodsworth |

Nach Meinung von Montet handelte es sich bei der Grabanlage NRT I. - 1 nicht um einen Bau König Osorkons II. Dieser habe Grab 1 von seinem ursprünglichen Erbauer aus der 21. Dynastie (evtl. König Smendes) usurpiert. Allerdings ist die Existenz einer früheren Anlage nur schwer zu beweisen, denn die Innendekoration von NTR I. stammt vollständig aus der Regierungszeit Osorkons II. Der volle Umfang der von Osorkon II. vorgenommenen Veränderungen in diesem Teil der Grabanlage bleibt unklar, schloss aber vielleicht die gesamte Dekoration ein und die Errichtung eines neuen Eingangs im Westen, um damit den ursprünglichen Eingangsschacht im Westen zu ersetzen (Quelle: Dodson/Afterglow Empire 2012, Seite 109)

|

|

|

Darstellung und Inschrift des Pasenisis, Sohn des Hori |

|

An dem neuen Durchgang - zwischen NRT-VII. und NRT-1 befindet sich auf dem nördlichen Türpfosten (links) zur Vorkammer von Osorkons Grab eine Darstellung mit Beischrift, die einen "Oberbefehlshaber der Arbeiterabteilung von Ober- und Unterägypten Pscherenese (Pasenisis), Sohn des Hor (Hori) - wohl dem Verantwortlichen für eine Umgestaltung der Grabanlage - in den "Mund gelegt" wurde, obwohl sie als Worte der königlichen Mutter Osorkons II. namens Kapes ( K3ps ) gelten sollen. Die Darstellungen zeigen Pasenisis, Sohn des Hor, wie er sich zum Zeichen der Trauer an den Kopf schlägt (siehe dazu u. a. David Rohl/Pharaonen und Propheten und Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit II., S. 110 Nr. 5) |

| Photo: NRT I, II, VIIe Autor: Neithsabes /Wikipedia Lizenz: CC BY 3.0 (bearbeitet von Nefershapiland) |

|

Über der

Inschrift befindet sich die Kartusche Osorkon II.und der folgende

Text: Textquelle: Jean-Maria Kruchten (GM 121), Seite 70. |

Diese Inschrift enthält für

uns zwei wichtige Informationen, erstens dass der Grabbau (oder

Kammer NTR I. - 2:

Bei Kammer NRT

I. 2 handelt es sich um den ursprünglichen Zugang zur Grabanlage. Über

das offenstehende Dach dieser Kammer mit annähernd quadratischen Grundriss

konnte das Grab betreten werden. Erst nach dem königlichen Begräbnis wurde die Kammer durch Steinsparren geschlossen, die dann ihre Decke

bildeten. Diese ursprüngliche Zugangskammer war leer, doch die Wände von

Kammer 2 waren mit Reliefdarstellungen geschmückt, die König Osorkon II.

beim Vollzug von Ritualen aus dem Totenbuch darstellen.

*

Kammer NTR - 3

In dieser Kammer befand sich das

Begräbnis von König Takelot I.,

welches durch die an den Kammerwänden angebrachten Darstellungen und Texten

die Durchführung durch

seinen Sohn Osorkon II. belegen.

Die Seitenkammer (NRT Í. - 3) geht von der Vorkammer (Kammer NRT I. - 1) der Grabanlage Osorkons II. nach Westen ab. In dieser Kammer befand sich ein rechteckiger Kalksteinsarkophag eines Königs namens Takelot, bei dem es sich lt. Aston nur um Takelot I. handeln kann.

Auf der Ostwand in diesem Raum (NRT I. - 3) befindet sich zwischen König und Gott eine dreieinhalb Kolumnen lange Widmungsinschrift für König Takelot I., die sich auf die Bestattung Takelots I. im Grab seines Sohnes Osorkon II., bezieht.

*

An der Nordwand der Kammer befinden sich Darstellungen, in denen der König Takelot I. in kniender Haltung mit im Anbetungsgestus erhobenen Armen vor einer stehenden Mumie mit Widderkopf und Sonnenscheibe zu sehen ist (siehe Montet, Tanis I. pl. 37). Über dem König befindet sich die Kartusche Takelots (siehe Karl Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit Teil II., S. 76)

Eine Bestattung Takelot I. im Grab seines evtl. Sohnes Osorkon II. wird durch die dort vorhandenen Grabbeigaben, die mit dem Namen seiner Eltern (siehe Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit, S. 76) beschriftet waren, wahrscheinlich. Hierbei handelt es sich um einen Uschebti seiner Mutter Tasched-Chons (&ASdj-#nzw), sowie eine Alabasteremphore und drei Goldplaketten Osorkons I. Dazu kommen sechs Uschebtis eines MAa (?)-@r-Sdj-sw und ein weiterer mit nicht entzifferbarem Namen (siehe Montet, Tanis I. 84; pl. 56 B. C. D.; id., Kémi 9, 1942, 15;: pl. 2 - 42-44 in Jansen-Winkeln, Inschriften d. Spätzeit II. S. 76). Darüber hinaus fand man einen Herzskarabäus auf dem sein Name einfach als "Takelot Meryamun" angegeben wird. Mittlerweile werden die Schlussfolgerungen von Karl Jansen-Winkeln (siehe: Jansen-Winkeln/Thronname in Varia Aegyptiaca 3, 1987, S. 253-258)

bezüglich der Zuweisung dieser Grabbelegung auch von anderen Ägyptologen - darunter Prof. Kenneth Kitchen - akzeptiert.|

|

|

Darstellung

an der Ostwand der Grabkammer III. |

|

(Montet, Les constructions et le tombeau d'Osorkon II. á Tanis (1947), 81-92, fig., 26 in GM 121 Jean-Maria Kruchten) |

|

|

|

|

Türsturz aus dem Grab

König Osorkon II., in Tanis Der König bereitet sich

vor, eine von zwei Genien (die eine mit doppelten Schlangenkopf),

bewachte und verriegelte Pforte zu durchschreiten |

Kammer NRT I. Kammer 3 / Darstellung an der Nordwand, westliche Hälfte

|

|

Thanks to Mr. Jon Bodswoth for Copyrighted free use (see wikipedia ) |

|

Der rechteckige Kalksteinsarkophag, der sich in dieser Kammer befindet, war von enormer Größe und füllte fast die ganze Kammer III. aus. Er stammt ursprünglich von der Bestattung eines "Jmnjj" aus dem Mittleren Reich, der für König Takelot wiederverwendet wurde (siehe Montet: Tanis I, 81-82, Fig. 26; pl. 47; Für das Begräbnis König Takelots I. wurden die Namen und Titel des Königs auf der Innenseite des Deckers und an den Schmalseiten der Wanne aufgemalt. Ein Goldtäfelchen aus dem Sarkophag wurde während der Grabung Montets gestohlen! (siehe Montet, Tanis, I, 84; pl. 56r in Inschriften der Spätzeit II./Jansen-Winkeln, S. 76)

Kammer 4:

Erst im

kommenden Jahr wurden die Grabungsarbeiten im Komplex NRT I. wiederaufgenommen, da wegen der

beginnenden Sommerhitze die Arbeiten unterbrochen werden mussten. Montet

setzte ab Januar 1940 die Arbeiten im Grab König Osorkon II. fort und auch

die Öffnung des Sarges des Hohenpriesters des Amuns namens Hornacht wurde nun

vorbereitet. Obwohl

die Anlage durch die antiken Grabräuber beraubt und auch der Sarg

aufgebrochen worden war, fand man "vor dem Loch", das die

Grabräuber in den Sarkophag des Hornacht geschlagen hatten, Uschebtis und vier Kanopen,

die sich in einem ausgezeichneten Erhaltungszustand befanden. Die Räuber

hatten "mit Haken den Schmuck an Kopf und Hals" herausgezogen, aber

es war ihnen nicht gelungen, weiter in den Sarkophag vorzudringen. Montet

fand im Inneren des Sarges Armreife und Ringe, Skarabäen mit ihren Ketten,

Amulette und Statuetten.

Begräbnis Osorkon II.

Bei ihrer Öffnung war die Königskammer (Kammer

4) bis zur Hälfte mit Schlamm und Sand gefüllt. Aus ihr ragte ein

riesiger - am Kopfende gerundeter Sarkophag heraus. Außer dem aus Rosengranit

gearbeiteten (wohl usurpiert aus der 19. Dynastie stammend ?) Sarkophag, in dem

sich nach Montet (?) die Überreste einer männlichen und einer weiblichen Mumie befanden.

(Quelle: David

Rohl, A Test of time / german Edition: Pharaonen und Propheten, page 120)

- war von der Grabausstattung nicht

mehr viel übriggeblieben. Nach Auskunft von Aidan Dodson sieht es so aus, als

handelt es sich bei diesen menschlichen Überresten um eine spätere

Nachbestattung (nach der Beraubung des originalen Begräbnisses).

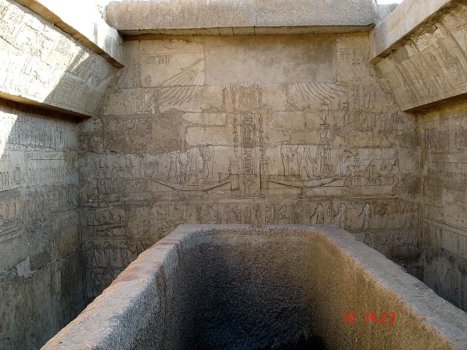

Die Ausgräber fanden ca. 200 königliche Uschebtis (heute z. T. in Kairo: JdE 86954 A C; TN 27/4/44/1 - Quelle Jansen-Winkeln, Inschr. der Spätzeit II.) sowie die Fragmente der vier Kanopenkrüge (Montet, Tanis I, 57-58; pl 5e4: id., Kémi 9, 1942, 20; pl. 3 in Jansen-Winkeln, Inschr. der Spätzeit II., S. 111 Nr. 10), einen Skarabäus (Fundnummer 57 - Montet, Tanis I., 58-59;65, Fig. 20; id. Kémi 9, 1942, 19 Fig. 12 in Jansen-Winkeln, Inschr. der Spätzeit II., S. 111 Nr. 11) und den bronzevergoldeten Zeremonialbart eines menschengestaltigen Holzsarges (Quelle: Schätze der Pharaonen - Müller, Thiem, Battenberg-Verlag 1998, S. 228) sowie spärliche Reste von Schmuck.

|

Der

große Granit-Sarkophag König Osorkon II. in Kammer 4 An der Nord und Südwand der Grabkammer finden sich Darstellungen der allmorgendlichen Wiedergeburt der Sonne |

| Bild: Tanis

Sarcophagus Autor: Roland Unger (Wikimedia Commons) Lizenz: CC BY SA 3.0 |

|

Gruppenstatue der Osirisfamilie Der verstorbene König erscheint in der Gestalt des Osiris mit der Atef-Krone, Bart und Gewand des Gottes. Er hockt auf einem Pfeiler, auf dessen Vorderseite sich die Kartuschen mit dem Thron- und Geburtsnamen des Königs befinden. Zu beiden Seiten des Pfeilers aus Lapislazuli stehen seine Schwestergemahlin Isis und sein Sohn Horus |

| Dieses Bild wurde von seinem Autor Guillaume Blanchard als "Gemeinfrei" gestellt. - Thanks. - see here - |

An der Nord und Südwand der Grabkammer finden sich Darstellungen der allmorgendlichen Wiedergeburt der Sonne.

Die von König Osorkon II. angeordneten Veränderungen am Grab scheinen hauptsächlich die Ausschmückung des Grabbaus betroffen zu haben, sowie Umbauten im östlichen Bereich der Anlage, wo man einen Sarkophag für seinen Vater Takelot I. aufstellen ließ (NRT I. Kammer 3), außerdem wurde ein neuer Grabzugang geschaffen.

|

Grabkammer Osorkon II. und Prinz Hornacht - Kammer 4 - |

| Bild: NTR

I. Osorkon II. Autor: Neithsabes (Wikipedia) Lizenz: CC BY 3.0 |

![]()

Sarkophag

für Hornacht

In der granitene Hauptkammer

(NRT I. 4) wurde der großer Granitsarkophag für Osorkon

II. aufgestellt, außerdem wurde zu einem unbestimmten Zeitpunkt ein Teil der

Westwand abgerissen, um dort noch einen weiteren querstehenden Sarkophag für

einen Königssohn namens Hornacht unterzubringen,

der bereits im Kindesalter verstorben war.

An der Rückwand der königlichen Grabkammer befand sich ein auffallend kleiner, mumienförmiger Quarzitsarkophag mit einem anthropomorphen Deckel (menschenförmig), der quer zum königlichen Sarkophag eingelassen war. Er gehörte lt. einer sich um den Deckel ziehenden Inschrift dem Prinzne Hornacht/Hrnxt (Hornakhte C), einem Sohn König Osorkons II.

Ein riesiger Granitquader, der aus der Grabkammerwand gerutscht war (wohl durch den Eingriff der Grabräuber) blockierte den Deckel und verhinderte die Öffnung. Zudem war inzwischen unmittelbar neben dieser Grabanlage NRT I. die ungeplünderte Grabanlage König Psusennes I. entdeckt worden und alle Arbeiten konzentrierten sich nun auf dieses neue, ungeplünderte Grab. Die Untersuchungen in der Grabanlage König Osorkon II. wurden erst während der letzten Grabungskampagne ab Januar 1040 fortgesetzt.

Bei den Untersuchungen der Mumie durch Prof. Derry in Kairo wurde das Sterbealter des Prinzen auf acht oder neun Jahre bestimmt. Trotz seines jugendlichen Alters bekleidete Prinz Hornacht lt. der Inschriften auf den Grabbeigaben aber schon das Amt eines Hohepriesters des Amun in Tanis, was aber wahrscheinlich lediglich ein Akt zur Unterstützung der Autorität seines Vaters Osorkon II. in Unterägypten diente (siehe dazu Nicolas Grimal, A History of Ancient Egypt, Blackwell Books, 1992. p.325)

Die Sarkophagwanne des Prinzen war aus einem Architravblock aus der Zeit Ramses II. gefertigt. An den Seitenwänden der Sargwanne befanden sich Reihen von Götterfiguren und an der Oberseite des dazugehörigen Deckels Anubisdarstellungen mit dazugehörigen Inschriften (siehe Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit II., S. 124).

|

Deckel

des Granitsarkophages Hornacht

Der wiederverwendeter Sargdeckel des Prinzen Hornacht |

| Bild:

Tanis 001.JPG Autor: Einsamer Schütze (Wikimedia Commons) Lizenz: CC BY SA 3.0 Bildausschnitt erstellt von Nefershapiland - Weitergabe und Benutzung unter CC BY 3.0 - unter Namensnennung. |

| Details

des Sarkophagdeckels Hornacht

Auf der Oberseite des Deckels befinden sich Anubisdarstellungen und Inschriften. |

|

| Bild:

Tanis 001.JPG Autor: Einsamer Schütze (Wikimedia Commons) Lizenz: CC BY SA 3.0 Bildausschnitt und Vergrößerung erstellt von Nefershapiland - Weitergabe und Benutzung unter CC BY 3.0 - unter Namensnennung. |

Grabbeigaben Prinz Hornacht:

Der Königssohn war mit großem

Prunk bestattet worden. Da die Grabräuber durch den verschobenen Granitblock

den Sarkophag nicht öffnen konnten, hatten sie ein Loch in Höhe der Brust

des Toten in die Sarkophagwanne geschlagen. Den im Steinsarkophag befindlichen

Silbersarg, in dem die Mumie lag, schlugen die Grabräuber in Stücke und

holten so Stück für Stück heraus, ebenso seine goldene Gesichtsmaske, sowie

den Kopf - und Halsschmuck.

Als das Team von Montet am 15. 01. 1940 endlich den Sarkophag öffnete, stellte man fest, dass es den Grabräubern zum Glück nicht gelungen war, allen Schmuck zu erbeuten. Ungefähr an die vierzig Schmuckstücke waren zurückgeblieben. Neben dem Kopf des Prinzen fand man einen Spiegel aus Bronze.

Die Mumie des Prinzen war einst

in Bänder gewickelt und in ein Perlennetz gehüllt und lag in einem (falkenköpfigen

?) Silbersarg, der seinerseits wiederum in einem vergoldeten Holzsarg (falkenköpfig?)

steckte. Beide Särge (oder das was noch von ihnen vorhanden war) befanden

sich wegen der hohen Feuchtigkeit im

Grab in einem erbärmlichen Zustand.

Vom Holz des Sarges war praktisch nichts mehr vorhanden. Zwei Fragmente

des Silbersarges befinden sich heute im Museum Kairo (JE 87094 - siehe

Jansen-Winkeln: Inschriften der Spätzeit II., S. 125).

Die Mumienhülle des Hornacht war mit aufgenähten Amuletten geschmückt, die mittels angelöteten Ösen auf den Binden fixiert werden konnten. Jedes dieser aus dünnem Gold oder Elektrumblech geschnittene und in Zelltechnik mit bunten Einlagen eingelegten Amulette ist ein kleines Meisterwerk für sich. Eines dieser Amulette stellte eine Osirisfigur dar, die auf einem "maat"- Sockel steht, die plastisch aus Goldfolie geformt war (Höhe 8 cm - heute in Kairo: JdE 87153). Zu beiden Seiten der oberägyptischen Krone befinden sich zwei in blauem Stein eingelegte Federn.

Auf den fünf an der Mumie gefundenen Armreifen stellt sich Hornacht unter den Schutz verschiedener Gottheiten, darunter den 36 Dekanssternen, den Gefolgsleuten der Gefährlichen, einer furchterregenden Göttin. Auf der Innenseite eines seiner Armreifen befinden sich in drei horizontalen Registern unterteilt, verschiedene Schutzformeln wie z. B. diese auf dem Steg eines Armreifs: Gesprochen von den Göttern und Göttinnen des Himmels, der Erde und der Unterwelt: Was wir tun, das ist dein Schutz . In dem obersten Register eines anderen Armreifens ist eine Prozession von vierzehn Göttern dargestellt. Ein weiterer Armreif besteht aus drei nebeneinanderliegenden Röhrchen, die mit Schachbrettmuster geschmückt sind. Sie schließen sich nicht zu einem Ring, sondern lassen Platz für drei Stege, auf denen sieben Skarabäen aus Gold und Lapislazuli sowie ein Frosch sitzen.

Auf einem weiteren Armreifen des Hornacht befindet sich die Kartuschen von Osorkon II. (siehe Montet, Tanis I, 67-69; pl 58; in Inschriften der Spätzeit Bd. II. Jansen-Winkeln, S. 125) und auf dem Armreifen mit der Fundnummer 161 (Kairo JE 87102) befindet sich außen ein Udjet-Auge, das von zwei Pavianen mit Sonnenscheibe angebetet wird. Die Kartuschen Osorkons befinden sich neben dem linken und dem rechten Pavian. Auf dem anderen Armreif mit der Fundnummer Montet 164 (Kairo JE 87103) befindet sich auf dem Verschluss ein Skarabäus und auf der Innenseite 26 Dekane mit einem Schutzspruch (Jansen-Winkeln S. 125). Diese Schmuckstücke waren vielleicht ein letztes Geschenk seines Vaters für ihn.

Eine kleine Widderstatue, die im

Begräbnis des Prinzen Hornacht

gefunden wurde, nennt einen Königssohn namens Pashedbastet

/

PASdjBAst

bei dem es sich

eventuell um einen Sohn König Osorkon I. handeln könnte. Heute befindet sich das Stück im Museum

Kairo, JdE 87126 Fundnummer 87

(siehe Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit II., S. 59).

Vor dem Loch, das die Räuber in den Sarkophag gebrochen hatten, fand man im Schlamm auf dem Boden der Grabkammer die vier Kanopen des Prinzen, die sich in einem ausgezeichnetem Zustand befanden, sowie über dreihundert Uschebtis. Die meisten dieser "Totendiener" sind durch ihre Gerätschaften wie den Hacken in den Händen und durch einen Beutel für Saatgetreide auf dem Rücken, als Arbeiter und nur einzelne durch Haartracht und Peitsche als Aufseher gekennzeichnet. Alle tragen dieselbe Aufschrift: Osiris, Erster Prophet des AmunRe, des Königs der Götter, Hornacht, gerechtfertigt.

| Bestattungsanlage NRT IÍ. - möglicherweise König Pami/Pimui/Pimay - |

Möglicherweise

wurde König Pemui/Pimay/Pami

in der anonymen Grabanlage NRT II. in der Königsnekropole von Tanis

beigesetzt.

Bei dem Grabbau handelt es sich um

einen an die südliche Außenwand von NTR I angefügten Anbau, der ursprünglich

vielleicht für einen uns unbekannten König errichtet wurde. Er könnte er

später von König Pimui für

sich selbst wiederverwendet worden

sein. Die Anlage besteht wie ebenfalls NRT

V aus zwei Kammern, einer Vorkammer und der Grabkammer. Im Grab fanden

sich keinerlei Dekoration oder Inschriften an den Wänden. Bereits in der

Antike war die Grabanlage beraubt worden.Erhalten hat sich nur der schwere

Steinsarkophag aus Kalkstein und geringe Reste der Bestattung. Zu dem Erhaltenen

gehören unter anderem vier Kanopenkrüge sowie die spärlichen Reste eines hölzernen

und eines aus Silber bestehenden Sarges.

Die

vier Kanopenkrüge (Fundnummer 187-190, Montet) fanden sich südlich des

Sarkophags, aber dieses muss nicht ihr ursprünglicher Standort gewesen sein.

Möglicherweise befanden sie sich ursprünglich auch im Inneren des Sarkophags

und wurden erst von den Räubern hier hingestellt, jedoch ist es

Eine der aufgefundenen Kanopenkrüge (Fundnummer Montet 187) zeigt eine mit roter Farbe aufgemalte schwer lesbare Inschrift. Erkennbar ist noch der Beginn einer eine Schutzformel und der Rest einer Kartusche mit einem Königsnamen (Usermaatre [setepenamun])| (die Ergänzung "setepenamun" - stammt von Montet und ist heute nicht mehr nachprüfbar, da die Kanopen, ebenso wie viele andere Dinge 1943 aus dem Grabungsmagazin in Tanis gestohlen wurden). Nach Jansen-Winkeln (Inschriften der Spätzeit, Bd. II.) lautet die Inschrift auf der Kanope: "Rezitation durch Isis: [ ] O (Wosermaatre [setepenre)| [ ] "

Da sich im Schutt des Sarkophags auch noch ein Stück einer Goldfolie mit der Darstellung einer Katze (Höhe 3,8cm nach Ritner) (heute in Kairo JdE 86932b) fand - eventuell von einem Holzsarg - wird heute allgemein davon ausgegangen, dass es sich bei der Bestattung um die von König Pimays handelt (siehe Inschriften der Spätzeit II. Jansen-Winkeln S. 259 und Aidan Dodson/Canopic Equipment).

Wohl im Museum

zu Kairo (?) befindet sich ein Uschebti von König Pemu. Er besteht aus blauer

Fayence, die Details sind in schwarze Farbe aufgemalt. Der Uschebti besitzt

eine dreiteilige Perücke. Die Hände, in denen er je eine merHacke

hält, sind überkreuzt.

| Grabanlage NRT III. - Psusennes I., Schoschenq (II.) Amenemope, Siamun, Psusennes II., General Anch-ef-em-mut, Wen-djebauen-djed - |

Auf den Wänden der Kammer befanden sich Reliefs und Inschriften mit den Kartuschen des Königs Aa-cheper-Re Psusennes. In einem kleinen, mit Beigaben angefülltem Raum (Vorkammer) der 4 x 2 Meter maß, fand man auf einem Art Sockel einen Silbersarg mit Falkenkopf, der völlig intakt zu sein schien. Durch einen Spalt konnte man in seinem Inneren Gold schimmern sehen. Auch die übrige Kammer war mit Schätzen angefüllt, wie zum Beispiel Uschebtis, Kanopen, Geräten und Werkzeugen aus Bronze. Es handelte sich aber zur Überraschung der Ausgräber nicht um den Sarkophag König Psusennes I., sondern um den von einem unbekannten Ort hierher verbrachten falkenköpfigen Silbersarg eines Königs mit dem Namen Schoschenq ( SSno mrj-jmn HoA-xpr-ra stp.n-ra), der mindestens ein Jahrhundert nach Psusennes I. gelebt haben musste und über dessen Identität die Ägyptologen sich bis heute nicht einig sind.

|

|

|

Silbersarg mit Falkenkopf des Sheschonq II. in Tanis |

|

(Photo: Richard Dick Sellicks, United

kingdom 2006 - Many thanks for the permission - all rights are by Richard Dick Sellicks) |

Montet, Kitchen, Dodson und Schneider sind der Meinung, das es sich um Schoschenq (II.) den ältesten Sohn Osorkons I. und der Maat-ka-Re handeln könnte, der noch vor seinem Vater verstarb (Karl Jansen-Winkeln hält dagegen eine Identifizierung von Schoschenq (II.) als einen Sohn von Osorkon I., für nicht sehr wahrscheinlich).

Andere Meinungen gehen dahin, dass er

der jüngste Sohn von Schoschenq I. war oder ein Sohn von Takelot I. Die

forensischen Untersuchungen der Mumie von Schoschenq (II.) (auch als Sisak II.

bezeichnet) wurden von Dr. Douglas Derry (im Museum Kairo) ließen auf ein

Sterbealter von ca. 50 Jahren schließen. Todesursache könnte

nach Meinung von Dr. Derry eine Verletzung am Kopf sein, aufgrund dessen sich

eine septische Infektion bildete. (Quelle: Douglas E. Derry, Note on the

Remains os Shashang, Annales du Service des Antiquités de l'Egypte 39 -1939 -

pp. 549-551 - siehe en.wikepedia Sheshonq II.)

Sicherlich war die Grabanlage NRT III. nicht die

originale Begräbnisstätte für Heqakheperre Shoshenq II., da er in der

Grabstätte eines anderen Königs bestattet wurde (Psusennes I.), sondern eine

"Wiederbestattung". Die Wissenschaftler haben auf der Basis des

Sarges von Schoschenq (II.) Beweise eines Pflanzenwachstums gefunden und

vermuten daher, dass dieser Sarkophag ursprünglich in einer Grabstätte

gestanden hat, die sehr feucht war - evtl. sogar nahe dem Grundwasserspiegel.

|

Douglas Derry schrieb

1939 Douglas E. Derry, Note on the Remains of Shashanq, Annales du Service des Antiquités de l'Égypte 39 (1939), pp.549-551 |

Weitere Hinweise auf eine "Verlegung" der Bestattung sind die Beschädigung des Fußteils des Sarkophages, welche evtl. beim Transport des Sarges entstanden sind. Der englische Ägyptologe Aidan Dodson schreibt hierzu (Aidan M. Dodson, The Canopic Equipment of the Kings of Egypt, Kegan Paul Intl: London, 1994, p.89):

|

"It is abundantly clear that the presence of Shoshenq II within NRT III (Psusennes I's tomb) was the result of a reburial. Apart from the presence of the [king's] coffinettes within an extremely mixed group of secondhand jars, the broken condition of the trough of the king's silver coffin showed that it had received rough handling in antiquity" Übersetzung: |

Sicher ist aber nur, dass dieser König in die Anfangszeit der 22. Dynastie gehört, wegen der Form seines Thronnamens.

Auf der internationalen Konferenz "The Libyan Period in Egypt: Historical and chronological problems of the The Third Intermediate Period " der Abteilung für Ägyptologie der Universität Leiden im Oktober 2007 wurde festgestellt und in einer Resolution bekräftigt, dass der Name "Scheschonq II. / Schoschenq II. / Shoshenq II." für mindestens drei verschiedene Pharaonen verwendet wird. Es handelt sich um:

|

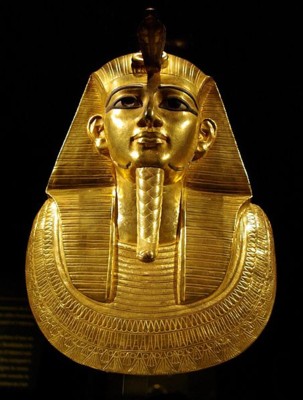

Totenmaske Schoschenq (II.)

Totenmaske aus Gold - entdeckt 1939 von Professor Pierre Montet. |

| Bild:

Sheshonq

II mask 2004 User: Hans Ollermann Lizenz: CC BY 2.0 |

Die Bestattung Heqakheperre Schoschenq (II.) enthielt einige wenige Ornatreste. Auf der Mumie lag ein goldener Gürtel, der mit einem Gehänge versehen war. Nur noch die trapezförmige Einfassung war davon erhalten. Besondere Erwähnung verdient ein weiteres Kleidungsstück, ein Sandalenpaar aus Gold, das wohl niemals getragen wurde. Zwischen den beiden ersten Zehen dieser Sandalen verläuft ein an der Sohle befestigter goldener Riemen. Auf seinen Schultern lag ein Kragen, der in Gestalt eines Geiers geformt war, dessen ausgebreiteten Schwingen den Hals des Toten umfassten. Der Kopf des Vogels war nach rechts gewandt und in seinen Fängen hielt er Schutzsymbole aus massiven Gold.

|

Pektoral Sheshonq (II.) aus Tanis - mit geflügeltem Skarabäus - Gold, Schmucksteine, Glasfluss H. 15,6 cm, Länge der Kette 75 cm Diesen goldenen Brustschmuck mit Einlagen aus Glasfluss und bunten

Steinen fanden die Forscher am Hals der Mumie des Scheshonq (II.). In

seiner Mitte befindet sich ein Skarabäus als grüner Stein, jener

Farbe, welche die Wiedergeburt symbolisieren. Der Skarabäus hält eine

Kartusche mit dem Namen des Königs über sich und hat eine zweite mit

seinen Hinterbeinen umfasst. Auf der Rückseite des Skarabäus ist das

Kapitel 30 aus dem Totenbuch eingraviert. |

| Bild:

Pectoral

of Heqakheperre Sheshonk User: Dmitry Denisenkov Lizenz: CC BY SA 2.0 (Farben auf dem Foto geben nicht die originalen Farbtöne wieder) |

Der Sarkophag wurde dann am 21. März 1939 in Anwesenheit König Faruks von Ägypten geöffnet und die bis auf das Skelett zerfallene Mumie des Königs wurde zutage gebracht. Außer der Mumie des Königs befanden sich in einem außergewöhnlichen, ebenfalls falkenköpfigen inneren Mumiensarg aus schwarzer Kartonage mit kunstvollern Verzierungen aus aufgelegtem Goldblech, seine goldenen Sandalen, sein Schmuck und eine herrliche Goldmaske, dazu ein breiter Schulterkragen in Gestalt eines Geiers mit ausgebreiteten Schwingen, ein Halsschmuck, drei Pektorale, vier Amulette, Finger- und Zehenhülsen, Gürtel und Schließe vom Königsschurz, sieben Armringe und zwei Ringe, ein Parfümfläschchen und ein Paar Sandalen. Nicht lange nach ihrer Bergung brachte man die Funde am 6. April ins Museum Kairo. (Quelle: Tanis/Stierlin und Ziegler, Hirmer-Verlag)

Weitere

Mumienfunde im der Grabanlage NRT III.:

Bei der Untersuchung der Kammer

III. wurden links und rechts des Silbersarges Scheschonq (II.) zwei

weitere Begräbnisse festgestellt, von denen die hölzernen Särge durch die

Feuchtigkeit komplett zerfallen waren. Die Identität dieser beiden Personen

konnten (oder wurden) damals nicht festgestellt werden. Christiane Ziegler

schreibt in "Tanis - vergessene Schätze der Pharaonen" S. 209, dass

es sich bei diesen beiden Personen um einen Mann und eine Frau handeln

würde.

Erst in neuerer Zeit konnten die beiden Personen, die in goldbeschlagenen und mit dem Uräus und Königsbart (aus Bronze) als Zeichen ihrer königlichen Würde versehenen Holzsärgen bestattet waren, durch die Inschriften auf den beigelegten Uschebti-Figuren identifiziert werden (siehe Jansen-Winkeln: Inschriften der Spätzeit, Bd. II. S. 158). Es handelt sich bei den königlichen Toten um König Netjercheperre Siamun und bei der anderen Mumie wohl um Psusennes II., dessen Mumie und ihre Beigaben fast völlig zerfallen waren mit Ausnahme der Bronzeteile des Sarges sowie des königlichen Bartes und des Uräus. Außer den Uschebtis mit Namen Siamuns wurde im Vestibül des Psusennes I.-Grabes auch ein Skarabäus aus grünem Stein mit dem Namen des Siamuns gefunden, der sich heute im Museum Kairo befindet (JE 86973 - siehe Jansen-Winkeln: Inschriften der Spätzeit, Bd. II. S. 113 Nr. 10)

Bei einer abschließenden Untersuchung, die kurz nach dem 6. April erfolgte, entdeckte man an an der Südwand der Vorkammer ein Fenster und bei näherer Betrachtung stieß man dann auf eine vermauerte Kammer im Kalksteinbau. Diese Kammer wurde fast vollständig von einem großen rechteckigen Granitsarkophag ausgefüllt, der sich bei seiner Öffnung aber als vollkommen leer erwies. Name und Titel des einstigen Besitzers - eines Generals namens Anchef-en-mut (Anchefen mut) bei dem es sich wohl um einen Königssohn handelt dürfte - waren auf den bunt bemalten Wandreliefs und Inschriften der SüdOst und Westwand sowie auf dem Sarkophag ausgekratzt.

An der Südseite (Rückwand) der Grabkammer sieht man zum Beispiel die Götter Atum und Harachte Rücken an Rücken vor Opfertischen sitzend.

Da man aber bereits früher in der Vorkammer des Königsgrabes Kanopen eines General namens Anchef-en-mut (Fundnummer 308 - Montet Tanis II., 58; 59, Fig. 21 in Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit Bd. II., S. 63) gefunden hatte, ist davon auszugehen, dass dieser Anchef-en-mut auch tatsächlich in der neu entdeckten Kammer bestattet worden war. Die Titel des Anchef-en-mut lauteten: Erster großer Heerführer Seiner Majestät, leiblicher Königsohn (des) Ramses, Rindervorsteher, Oberamtmann des Amun. Prophet der Mut."

Aus irgendeinem uns nicht bekannten Grund wurde dann aber zu einem späteren Zeitpunkt die Bestattung Anchef-en-mut komplett entfernt (eventuell um hier die Wiederbestattung Schoschenq II. vorzunehmen ?), die dann jedoch aus uns ebenfalls unbekannten Gründen nicht ausgeführt wurde. Einer Hypothese nach könnte der Grund, dass die Bestattung Schoschenq (II.) nicht in der Grabkammer des Anchef-en-mut durchgeführt wurde, der sein, dass der Silbersarg des Königs in seiner Höhe nicht in den Sarkophag des Anchef-en-mut passte, weshalb der Sarkophagdeckel nicht hätte geschlossen werden können.

|

Blick in die Grabkammer

des Anchef-en-mut

(Grabungsfoto Montet 1939)

|

Nach der Auffindung der Grabkammer des Anchef-en-mut wurde die Grabung für das Jahr 1939 abgeschlossen, jedoch ab Januar 1940 mit der 12 Kampagne fortgesetzt.

|

Eingang zum Grab des Anchef-en-mut

(Grabungsfoto Montet 1939 aus Montet:

|

| Bestattungsanlage Psusennes I.: |

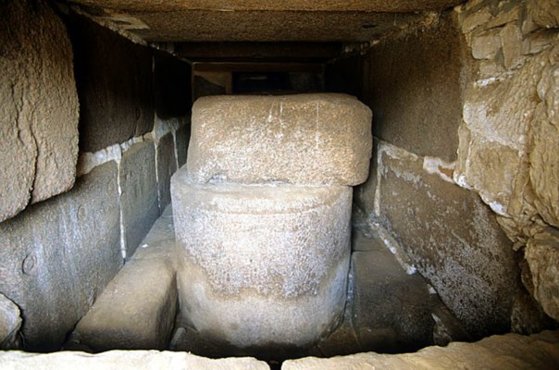

Bei den weiteren Ausgrabungsarbeiten fanden die Forscher dann Mitte Februar in der Anlage König Psusennes I. die vermauerten und verputzten und mit Malereien dekorierten Türen zu den zwei nebeneinander liegenden und mit Granit ausgekleideten Hauptkammern des Grabkomplexes. Das Grab des Psusennes I. war ein intaktes Königsgrab, daran hegten die Archäologen keinen Zweifel - die zu erwartenden Funde sind über hundert Jahre älter, als die bislang entdeckten Objekte. Beide Eingänge in die Hauptkammern waren zusätzlich mit großen Architravblöcken von den Baumeistern vor Plünderungen gesichert, womit auch klar war, dass diese Grabtüren niemals aufgebrochen worden sind. Nach mehrfachen vergeblichen Versuchen den Verschluss-Stein zu bewegen und aus seiner Lage zu ziehen, gelang es endlich mit Hilfe eines Flaschenzuges den Granitblock zu bewegen. Dabei entdeckte man, dass es sich hierbei um die Hälfte eines Architrave von einem Gebäude Ramses II. handelte.

Am 15. Febr. 1940 standen die Ausgräber endlich in der Grabkammer König Psusennes I. In dem langen, schmalen Raum, der sehr sorgfältig aus riesigen Granitblöcken mit verputzten Fugen gemauert war, stand ein großer Sarkophag aus Rosengranit, der schon für sich allein den hinteren Teil der Kammer einnahm.

Im vorderen Bereich der Grabkammer lagen zahlreiche Gegenstände am Boden: ein versiegeltes Gefäß, vier Kanopen, Hunderte von Uschebtis, deren Anordnung übereinander noch die Form des Holzkastens erkennen lässt, in dem sie sich einstmals befanden, der aber aufgrund der im Grab herrschenden Luftfeuchtigkeit verfallen war. Auf einem bronzenen Räuchergerät stand links vom Eingang eine Silberplatte für Opfergaben. Des weiteren befanden sich im hinteren Teil des Raumes neben einer großen, nur grob bearbeiteten Kalksteintafel, drei Gefäße aus massiven Gold, dazu goldene Becher und goldene Kelche.

Am 21. Febr. 1940 wurde der äußere, aus Rosengranit gearbeitete Sarkophag geöffnet. Der Sargdeckel zeigt den Verstorbenen in der liegenden Gestalt des Osiris und wies auf der Unterseite die ausgestreckte Figur der Himmelsgöttin Nut, die sich direkt über dem Toten befand. Unter ihr lag ein zweiter mumiengestaltiger Sarkophag aus schwarzem Granit, der den ganzen Innenraum des Außensarges ausfüllte. Bei einer späteren Untersuchung des Rosengranitsarkophages mit seinen herrlichen aufgemalten Figuren, entdeckte Montet einen den Namen des Königs Merenptah, des Nachfolgers von Ramses II., den man bei der Tilgung vergessen hatte. Dieser Sarkophag stammte aus einer einem Scheingrab (Kenotaph) aus einer Delta-Nekropole, welches die Könige für die Einhaltung des Totenkultes in Unterägypten anlegen ließen, da das eigentliche Grab in Oberägypten im Tal der Könige gegenüber von Karnak lag.

Die Ausgräber fanden zwischen dem Innen- und Außensarg eine ganze Sammlung von Waffen und Zeptern. Am 28 Febr. 1940 fand nun endlich in Anwesenheit von König Faruk die Öffnung des anthropomorphen Deckels des schwarzen Granitsarges statt. Ein dritter Sarkophag kam zum Vorschein, der aus massiven Silber gearbeitet war. Diesmal handelte es sich wirklich um einen Sarg, der für Psusennes I. hergestellt war und nicht um ein wiederverwendetes Stück wie bei den beiden äußeren Sarkophagen. Der Silbersarg zeigte die feinen idealisierten Gesichtszüge des Psusennes I. - gearbeitet nach dem klassischen Schema des Neuen Reiches - ähnlich einem Gesichtstyp, der von den Bildnissen Thutmosis III. bekannt war. Der König trägt das Nemes-Kopftuch und den Zeremonialbart. In seinen über die Brust gekreuzten Händen hält er das Zepter und den Wedel - Zeichen seiner Macht.,

|

Silbersarg des Psusennes I. - Kairo JE 85917 - Material: Silber und Gold, Länge 185 Meter |

| Dieses

Foto wurde unter der GNU-Lizenz

für freie Dokumentation Version 1.2 oder einer späteren

Version veröffentlicht (Wikipedia) Urheber: Jerzy Strzelecki - Originaldatei - hier - |

|

Goldmaske König Psusennes I. Die goldene Totenmaske (Kairo JdE 85913) besteht aus Gold, Lapislazuli und Glasfluss (Höhe 48cm, Breite 38cm) und war aus 0,6mm starkem Goldblech in meisterhafter Arbeit getrieben. |

| Bild:

Psusennes

I mask by Rafaele.jpg Autor: Larazone (MS Rafaele) Lizenz: Creativ Commons-Lizenz Namensnennung 2.0 US- amerikanisch (nicht portiert) |

Nachdem der Deckel des Silbersarges abgehoben worden war, erblickten die Forscher eine kostbare Goldmaske, die denen auf dem Silbersarg glichen. Das Skelett des Königs wurde von einer Art Deckel aus ziseliertem Goldblech verhüllt, das Montet als "Aufsatz" bezeichnete. Auf ihm sind Zepter und Wedel abgebildet, darunter eine sehr exakt gravierte Darstellung eines großen Vogels, dessen ausgebreitete Schwingen den Verstorbenen beschützte. An der Mumie befand sich eine umfassende Ausstattung, bestehend aus 12 Armreife am linken Arm, 10 am rechten Arm, goldene Finger- und Zehenhülsen, über 30 Ringe und goldene Sandalen. Des weiteren 2 Pektorale in durchbrochener Goldarbeit mit Emaileinlagen, vier geflügelte Goldskarabäen mit farbigen Mustern. Die kostbare Fracht wurde am 7. März 1940 ins Museum nach Kairo gebracht.

| Grabkammer Amenemope: |

König Faruk bestand darauf, dass man den zweiten Eingang, der sich südlich der Tür zur Grabkammer Psusennes I. befand, ebenfalls noch vor Abschluss der laufenden Grabungskampagne öffnete. Das untere Bildregister auf der Putzschicht stellte König Amenemope vor den Göttern Isis und Osiris dar. Ebenso wie bei Psusennes war die Türöffnung durch einen Architravblock aus Granit versperrt, der durch einen Flaschenzug herausgezogen werden musste. Am 16. April 1940 hatten die Arbeiter den Zugang freigelegt.

Nach der Öffnung der Kammer bestätigte es sich nun,

dass es sich hier um das Begräbnis des Königs Amenemope handelte.

Ursprünglich war die Kammer jedoch für die Bestattung der Gattin und

Schwester Psusennes I. mit Namen Mutnedjemet vorgesehen. Die Frage, warum

Amenemope in dieser relativ kleinen Grabkammer bestattet war, die

ursprünglich - wie schon erwähnt - für die Bestattung Mutnedjemet (einige

Forscher sind der Meinung, sie wäre die Mutter von Amenemope) vorgesehen war,

konnte bis heute nicht zufriedenstellend geklärt werden. Die eigentliche für Amenemope erbaute Grabanlage

NRT IV. blieb unvollendet, trotzdem fand sich bei ihrer Auffindung durch

P. Montet bereits ein schöner aus gelben Quarzit bestehender Sarkophag darin,

der auf der rechten und linken Seite der Sarkophagwanne Inschriften für

König Amenemope trägt. (siehe Inschriften der Spätzeit Bd. I. / Karl

Jansen-Winkeln)

Der Block aus dem der königliche Sarkophag hergestellt wurde stammt aus dem

Alten Reich, ebenso der granitene Sarkophagdeckel.

Zwischen den Sargkammern des Psusennes und der Mutnedjemet/Amenemope war in der Trennwand in Höhe des Sarkophages eine Öffnung vorhanden, die lt. Montet "den Ba . die Seele - des Psusennes und seiner Nachbarin den gegenseitigen Besuch ermöglichen sollte". Diese Maueröffnung war jedoch verschlossen und verputzt worden.

Um Platz für die Bestattung

König Amenemopes zu schaffen, wurde der innere Sarg der Königin mitsamt

ihrer Mumie entfernt - ihr Verbleib ist bis heute ungewiss. Einige

Ägyptologen mutmaßen, dass in das ursprüngliche für Amenemope errichtete

Grab ( NRT IV.), das ebenfalls von Montet ausgegraben wurde, bereits kurz nach

der Bestattung Diebe eingedrungen waren. Zum Schutz der Grabausstattung und

der Mumie hätten die Priester sich entschlossen, den Holz-Sarg des Amenemope

und die Grabbeigaben in die für die Gemahlin Psusennes I. angefertigte

Grabkammer zu transportieren. Zugleich wurde der Namen Mutnedjmet auf den Wänden der Kammer und am Sarkophag

Die Mumie Amenemopes wurde mitsamt ihrem vergoldeten Holzsarkophag, in dem sie lag, in den Steinsarkophag der Königin gebettet, während die Grabausstattung des Königs auf dem Boden der Kammer verteilt wurde. Der große rechteckige Steinsarkophag war seinerseits schon von einem Adligen aus der 19. Dynastie für die Königin übernommen worden, sein Deckel besteht aus einem Block aus dem Mittleren Reich.

Vor dem Sarkophag standen und lagen kostbare aus Gold und Silber gearbeitete Kult - und Vorratsgefäße, Gefäße aus Keramik sowie zahlreiche Uschebtis. All dies war offensichtlich in aller Eile (?) vor dem Sarkophag niedergelegt worden, ehe der Grabraum verschlossen wurde. Unter den Gegenständen vor dem Sarkophag befanden sich drei silberne Opferständer, ein Kessel, eine Kanne und Kanopengefäße. Diese enthielten noch zerfallene Reste ihres Inhalts. Ein großes Gefäß aus Alabaster in altertümlicher Form mit zerstörten Inschriften zeigt deutlich, dass es wiederverwendet worden ist, ursprünglich stammt es wohl aus dem Grab König Sethos I.

Als der Granitsarkophag in Anwesenheit König Faruks geöffnet wurde kam zur Enttäuschung aller Anwesenden nur ein einfacher Holzsarg zutage, kein Silbersarg wie bei Psusennes I. Von dem Holz war wegen der hohen Feuchtigkeit im Grab so gut wie nichts mehr erhalten. Dieses war in sich zusammengesunken und nur das Kopfstück des Sarges mit den Gesichtszügen des Königs war zwar zerknittert, jedoch erhalten geblieben, da es mit dünnem Goldblech belegt war. Heute wirkt dieser erhalten geblieben Teil des Holzsarges wie eine goldene Totenmaske - in der Literatur auch meist fälschlicherweise so bezeichnet.

|

Kopfstück

des Sarges: JdE

86059; - mit den Gesichtszügen des Königs -

|

| Bild mit

frdl. Dank Mutnedjemet - alle Rechte vorbehalten - |

Ebenso wie schon bei König Psusennes wurden Kopf und Schultern der königlichen Mumie von einer aus dünnem Goldblech geschnittene und getriebene Totenmaske bedeckt. Diese war jedoch von bedeutend schlechterer Qualität und trug ziemlich ausdruckslose Gesichtszüge - Augen, Augenumrandungen und Augenbrauen bestanden aus Einlagen. Die Maske weist weder ein Band noch einen Zeremonialbart auf. Diese wirkliche Totenmaske des Königs hat der Zerstörung der Zeit nur mühsam wiederstanden. Das Goldblech aus dem sie gefertigt wurde, war bei ihrer Auffindung stark zerknittert und verbeult, trotzdem konnte sie aber einigermaßen wiederhergestellt werden.

|

Mumienmaske König Amenemope

Der König trägt das Nemeskopftuch und einen kleinen goldenen Uräus mit Doppelwindung. |

| Bild:

Mask

of Amenemope 1

User: John Campana Lizenz: CC By 2.0 |

Ein geheimes Versteck

- die Grabkammer des Wendjebau-en-djed -

Bedingt durch den II. Weltkrieg, hatten

die Ausgrabungen in Tanis fünf Jahre geruht. Erst

am 15. 4. 1945 konnten die Arbeiten wiederaufgenommen werden.

Der 1946 neu zur Grabungsmannschaft gekommene Architekt Alexander Lézine kam bei seiner architektonischen Aufnahme der Grabanlage NRT III. zu der Erkenntnis, dass der Kalksteinbau noch eine weitere Grabkammer enthalten muss. Schon 1939 war den Ausgräbern aufgefallen, dass sich an der Westwand der Vorkammer - bedingt durch die hohe Feuchtigkeit im Grab - die Umrisse von Steinblöcken und die Lage der Fugen dazwischen abzeichneten, mit denen zwei Öffnungen sorgfältig vermauert waren. Die vordere Kammer, gleich neben der völlig leeren aufgefundenen Grabkammer des Prinzen Anchef-en-mut, war so gut verborgen das sie der Aufmerksamkeit bisher entgangen war.

Mit einer Meßlatte stieß Lezine durch eine Mauerritze ins Leere. Daraufhin hob man eine Deckstein ab und zum Vorschein kam eine Grabkammer deren Süd Ost und Westwand bemalte Reliefs und Inschriften trug. Der Eigentümer dieser Grabstätte war ein gewisser Wendjebau-en-djed. Er besaß zahlreiche hochrangige Titel:

|

General und Oberster der Bogenschützen des Königs | |

|

Vertrauter des Königs | |

|

Priester des Chons in Theben | |

|

Vorsteher der Priester aller Götter | |

|

Hohepriester des Amun in Tanis | |

|

Fürst und Siegelverwalter des Königs von Ober- und Unterägypten | |

|

Gottesvater (siehe

GM

167 (1998) - G.P.F. Broekman) |

Ob er mit dem Königshaus verwand war oder warum ihm die Ehre zuteile wurde, im Königsgrab bestattet zu werden, ist unter den Wissenschaftlern umstritten. Schon 1939 hatte man Uschebtis und einen Kanopenkrug (Fundnummer 307 - siehe Inschriften der Spätzeit Bd. II. Jansen-Winkeln, S. 65) zusätzlich zu den anderen vier Kanopenkrüge, die Wendje-bau-en-djed besaß, mit seinem Namen in Vorraum des Königsgrabes gefunden. Lt Broekmann (GM 167) könnte die Position des Titels Gottesvater, geliebt [ it ntr mry (ntr)] in der Titelfolge des Wendjebauen djed evtl. auf eine verwandtschaftliche Beziehung zum König Psusennes oder auf eine Verschwägerung hindeuten.

Am 13.02.1946 drang man über das Dach in die Grabkammer ein. Alle Wände der Kammer waren mit bunt bemalten Reliefs und Inschriften geschmückt, sie zeigen unter anderen Anubis und Osiris, die den Toten geleiten, der von Isis und Nephtyhs beschützt wird. An anderer Stelle geleitet Wendjebau-en-djed der falkenköpfige Totengott Sokaris und die Kuhgestaltige Göttin Hathor auf seiner Reise ins Jenseits.

Auch Wendjebau-en-djed

war wie üblich in drei Särgen

bestattet, beim Äußeren handelte es sich um einen menschengestaltiger

Granitsarkophag, der wahrscheinlich aus der 20. Dynastie stammte und einen

dritten Priester des Amun in Theben namens Amenhotep

gehört hatte.

|

Deckel des Granitsarg des Wendebauenjded (linker Sarg), der heute zusammen mit dem des Prinzen Hornacht an der Mauer eines Gebäudes in Tanis lehnt.

|

| Bild:

Tanis 001.JPG Autor: Einsamer Schütze (Wikimedia Commons) Lizenz: CC BY SA 3.0 Bildausschnitt erstellt von Nefershapiland - Weitergabe und Benutzung unter CC BY 3.0 - unter Namensnennung. |

Im Inneren dieses Granitsarkophags fanden sich die Reste eines Silbersarg, der wiederum die Überreste eines vergoldeten Holzsarg barg, in dem die Mumie lag, oder das was von ihr übrig geblieben war. Der Silbersarg wie der Holzsarg haben durch die hohe Feuchtigkeit stark gelitten. Vom Silbersarg haben sich nur Bruchstücke erhalten und der Titel des General Wendjebau-en-djed in den beiden Mittelzeilen (Fundnummer 684 - Tanis II. /2-3, pl 45e - rechts - Titel des Wendjebau-en-djed in den beiden Mittelzeilen - siehe Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit Bd. II., S. 65). Vom Holzsarkophag sind nur Reste von Aufschriften (Vergoldung von Aufschriften), einige Platten, Zapfen und Nägel aus Bronze sowie viel Staub übriggeblieben (Fundnummer 680 Tanis II., 71-2, pl. 45 - links)

Gut erhalten hatten sich die

Goldmaske, Schmuck und Edelmetallgefäße von hoher Qualität, die zu der

Grabausstattung Wendebau-en-djed

gehörten.

|

Goldmaske General Wen-dje-bauen-djed

Eine Mumienmaske bedeckte das Gesicht des Verstorbenen, die aus starkem Goldblech gearbeitet war. Sie reichte im Unterschied zu den Masken Psusennes und Amenemopes nur bis zum Haaransatz und bedeckte lediglich Gesicht, Ohren und Vorderseite des Halses. An der Maske sind deutlich noch die Hammerspuren der Treibarbeit zu erkennen; an ihren Rändern war sie mit sechs Splinten auf das Holz des Sarges genagelt. Die Augen sind mit farbiger Glaspaste eingelegt, schwarz für die Pupillen, weiß für die Augäpfel. Ebenfalls aus Glaspaste sind auch die Konturen der Augen und der Augenbrauen (siehe dazu:Tanis/Stierlin und Ziegler)Heute

Kairo JdE 87753 |

| Bild: mit freundl. Dank saamunra - alle Rechte vorbehalten - |

|

|

| Auf den vergoldeten Holzsarg hatte man drei Opferschalen und einen Becher aus Gold und Silber gelegt, dazu Waffen und Stöcke. |

| Datei: General

Wendebauendjed's cups from Tanis by John Campana.jpg Autor: John Campana Lizenz: Creativ Commons Attribution-Share_Alike 2.0 Generic |

Der vom König mit Ehrengaben überhäufte Gefolgsmann besaß drei Pektorale und einen Skarabäus, alles an Halsketten, sowie Amulette und kleine Götterfiguren in großer Zahl, zwei Armbänder. Über seinen goldenen Fingerhülsen waren fünf wertvolle Ringe gesteckt. Ritualgeschirr aus Edelmetall und zwei Schatullen vervollständigten seine Grabausrüstung.

Einige der Objekte im Grab des Wendjebauendjed stammen aus der 20., 19. und sogar aus dem

Anfang der 18. Dynastie. Drei Schalen, ein Becher, ein Ring sowie ein Skarabäus

mit dem Namen Ramses II.

Weitere

Informationen über den Grabschatz des Wendjebau-en-djed siehe ![]() hier

hier

| Bestattungsanlage NRT V. - Scheschonq III. - mitbestattet Scheschonq IV. |

Piere Montet entdeckte die Grabanlage NRT V. während seiner Grabungen in Tanis in den Jahren 1939/40 - und stellte fest, das dieses - wie die meisten königlichen Grabanlagen in Tanis - geplündert war. Die Grabanlage bestand aus einem kleinen Vorraum und der Sarkophagkammer.

|

NRT V.

Rot

= Ziegelmauerwerk Die Sarkophagkammer enthielt bei ihrer Entdeckung zwei Sarkophage, einen größeren rechteckigen und einen kleineren der an der Stirnseite gerundet ist. |

| Bild: NTR

V. Schoschenq III. Autor: Neithsabes (Wikipedia) Lizenz: CC BY 3.0 |

Der größere der beiden Sarkophage gehörte dem Grabherrn König UsermaatRe Scheschonq III., (auch als Sisak III. bekannt). Seinen Deckel zierte eine menschliche Figur in Mumiengestalt mit überkreuzten Armen. Die Sarkophagwanne stammte aus dem Mittleren Reich (13. Dynastie) und war aus einem Kalksteinarchitrav gearbeitet. Auf einer der Seitenwände befanden sich noch Reste der ursprünglichen Beschriftung, was eine genaue Datierung des ursprünglichen Architravs möglich machten. Die einstige Inschrift nannte die Titulatur zweier Könige der 13. Dynastie, allerdings sind nur mehr die Horusnamen erhalten. Horus Cha a biw ( #aj-b3w) und "Horus Hetepibtowi (!tp - jb - t3wj).Das sind die Horusnamen von König Hor sowie der von König Sechemre-chutowi.