|

|

|

|

![]()

Das südliche Ziel unserer Kreuzfahrt war erreicht, die schönste Stadt Oberägyptens: Assuan, das antike "Swenet"

(die alten Ägypter nannten es Swen). Das milde Klima macht den Aufenthalt in der schönsten Stadt Oberägyptens, vor allem während der Wintermonate, zu einem unvergesslichem Erlebnis. Nach Süden hin war die antike Grenzstadt Swenet (Assuan) viele Jahrhunderte lang das Tor zu Afrika und die Länder von Nubien. In koptischer Zeit war diese Stadt unter dem Namenj "Souan", was Handel bedeutete, bekannt und liegt nur etwa 200 km (etwa 81 Meilen) von Luxor entfernt.Die ersten Siedlungsspuren in Assuan reichen bis in die vordynastische Naqada-Kultur zurück, etwa um 3500 vor Chr. Eine Festung aus Lehmziegeln mit angeschlossener Siedlung für die Garnison bestand schon zur Zeit der 1. Dynastie auf der östlichen Seite der Insel "Abu", was altägyptisch: "Elefant" bedeutete. Die Siedlung hieß in altägyptischer Zeit "Sunu" oder "Swenu" und war über längere Zeit die südliche Grenze des pharaonischen Reiches. Der Handel mit "Schwarzafrika" wurde zu dieser Zeit über Nubien abgewickelt. Handelsware, welche nach Ägypten eingeführt wurde, waren vor allem Edelhölzer, Gold und Elfenbein. Eine wichtige Bedeutung hatten aber auch die Menschen dieser Region, die als nubische Bogenschützen im ägyptischen Herr dienten oder als Sklaven eingesetzt wurden.

Auf der Nilinsel Elefantine (griech.), dem altägyptischen "Swenu" entstand eine bedeutende Siedlung, die der Grenzsicherung aber auch dem Handel diente. Lokale Gouverneure und hohe Beamte aus dem Reich wurden zwecks Kontrolle und Abwicklung des Handels mit Nubien und Schwarzafrika vom König nach Assuan (arab.) gesandt. Hohe Beamte aus dem Reich wurden zwecks Kontrolle und Abwicklung des Handels mit Nubien und Punt nach Assuan gesandt. Diese ließen sich auf der Westseite des Nils bei Assuan in einer Hügelkette prachtvolle Felsengräber bauen. Anhand der Grabinschriften wissen wir welche Tätigkeiten diese Beamten zu Lebzeiten ausübten. Viele von ihnen hatten mit den Expeditionen in die Steinbrüche Nubiens zu tun, die von den Truppen des Königs durchgeführt wurden. Ihre Titeln lauteten daher auch neben den Bezeichnungen wie "Vorsteher von Oberägypten" und "Großes Oberhaupt des Gaus" oft auch "Vorsteher der Fremdländer" oder auch "Vorsteher des Heeres".

| Steinbrüche und unvollendeter Obelisk |

In den nahen Steinbrüchen von Assuan baute man im Altertum "Granit" und "Rosengranit" ab und verschiffte es dann in den Norden des ägyptischen Reiches. Auch auf den Granitfelsen des Kataraktes südlich von Elephantine sind Spuren von Steinbrucharbeiten zu sehen. Die Steinbrüche im Osten- u. Westen der Stadt, waren schon seit der 1. Dynastie Lieferant für das Hartgestein zum Bau von Tempeln, Obelisken und Statuen. Den begehrten roten Ocker für die Farbherstellung, gewann man aus eisenoxidhaltigen Vorkommen, teilweise in Vorkommen aus Assuan. Heute stehen die Reste der Steinbrücke als archäologische Stätten unter dem Schutz der Regierung Ägyptens - darunter auch der sogenannte "unvollendete Obelisk", ein nicht fertiggestellter Obelisk aus Rosengranit, der sich in einer Grube im nördlichen Bereich der altägyptischen Steinbrücke, etwa einen Kilometer südöstlich des Nils in Assuan befindet.

|

|

| Es

sind Spuren späterer Teilungsversuche, die möglicherweise aus der

Zeit König Thutmosis III. stammen könnten, erkennbar. Auch keilförmige

Vertiefungen, welche an einer Stelle aneinandergereiht erkennbar sind,

könnten aus der Römerzeit stammen, waren aber ebenso wie die

älteren Teilungsversuche aus pharaonischen Zeit erfolglos.

Auf dem rechten Bild ist die Spitze des unvollendeten Obelisken aus dem Steinbruch v. Assuan zu sehen. |

|

| Foto:

Olaf Tausch Lizenz: GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1,2 oder später Die Originaldatei ist hier zu finden |

Dieses Bild stammt aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und wurde von dem Bildurheber Daniel Csorfoly aus Budapest als "public domain" erklärt. |

Bei einer Fertigstellung wäre dieser mit einer Höhe von 41,75 Metern auf einer Basis von 4,2 x 4,2 Metern sowie einem Gewicht von etwa 1168 Tonnen der größte Obelisk des Altertums gewesen. Der Obelisk ist rund herum freigelegt, aber die untere Seite ist noch mit dem Fels verbunden. Es ist nichts über die Entstehungszeit dieses Obelisken bekannt, man vermutet aber, dass er für den Tempel von Karnak bestimmt war und unter der Regierungszeit von Königin Hatschepsut begonnen wurde. Vermutlich haben Risse im Material zur Einstellung der Arbeiten geführt.

Heute ist bekannt, dass sich die antiken Steinbrüche bei Assuan über einen Bereich von sechs Kilometern entlang des Nils erstreckten. Aus dem roten Granit dieses Hartgesteinsvorkommens wurden Sarkophagkammern, Scheintüren, Verkleidungen der Innenräume und Gangwände, Pfeiler, Säulen und Türkonstruktionen hergestellt.

|

|

| Siedlung "Abu" und die Göttertriade |

Die ältesten Siedlungsspuren hat man auf Elephantine gefunden. Freigelegt wurden neben einem heute noch bewohnten Nubierdorf, die Überreste einer 5000 Jahre alten Siedlung. In einem kleinen Museum sind diese Funde des religiösen und alltäglichen Lebens von "Abu", nebst Pläne der Stadtentwicklung im Lauf der Jahrtausende, zu besichtigen.

Der Widdergott Chnum, der als Herr des Kataraktes galt und über die kühlen Wasser der Nilquelle wachte, bildete zusammen mit der Göttin Satet und der Göttin Anuket, die auf der Insel Sehel beheimatet war, die Göttertriade von Elephantine. Die alten Ägypter glaubten, dass es hier eine Höhle gäbe, in der die Göttin Satet, die "Bringerin des Wassers", die jährlichen Nilfluten hervorquellen ließ. Dies sollte zu einem Zeitpunkt geschehen, wenn am ägyptischen Neujahrstag am Himmel der helle Siriusstern zum ersten Mal wieder zu sehen war.

|

|

|

| Nilometer auf Elephantine |

Eines der wichtigsten Nilometer befand sich einst hier am Ostufer der Insel. Eine Treppe führte zur Wasseroberfläche hinunter und die Nilometerinspektoren lasen die Markierungen an den Wänden ab, die dazu dienten, die Höhe der jährlich im Sommer einsetzende Nilflut zu berechnen. Nach der Höhe des Nilstandes wurde im pharaonischen Ägypten die Höhe der Steuer bemessen. Ein hoher Nilstand bedeutete für die Bauern eine gute Ernte und damit eine höhere Steuer, ein niedriger Nilstand bedeutete eine schlechte Ernte und niedrige Steuern. Heute ist dieses Nilometer wieder als Treppengang zur Niloberfläche freigelegt. Ebenso kann man an den Kataraktfelsen heute noch die Markierungen erkennen, die die Nilfluten einst hinterlassen hatten, so wie die Pharaonen ihre Kartuschen.

|

|

|

|

Das alte Nilometer des Satis-Tempel in Elephantine liegt nördlich des Tempels und ist an die Flussterrasse des Heiligtums der Satis angebunden. An dem oberen Abschnitt des Treppenlaufes werden Reliefs des Nilgottes Hapi gezeigt. Darüber sind Skalierungen mit dem höchsten Wert von 24 Ellen zu sehen. Die von zwei hohen Podesten eingefasste Treppe

diente als rituelles Nilometer, wobei die tiefe Lage des Bauwerkes

erstaunlich ist. Bei einer normalen Nilschwemme wurden die unteren

Bereiche bis zur oberen Plattform des Nilgottes Hapi überschwemmt.

Bei einer hohen Nilschwemme wurde das ganze Bauwerk überschwemmt. |

| Qubbet el-Hawa |

![]()

Dem Qubbet el-Hawa

("Hügel der Winde") ist hier eine eigene Seite gewidmet.

(weitere Informationen über Qubbet el-Hawa, der Grabarchitektur und mit Auflistung fast aller bekannten Gräber sind außerdem in dieser sehr gut aufgebauten HP zu finden.)

|

|

|

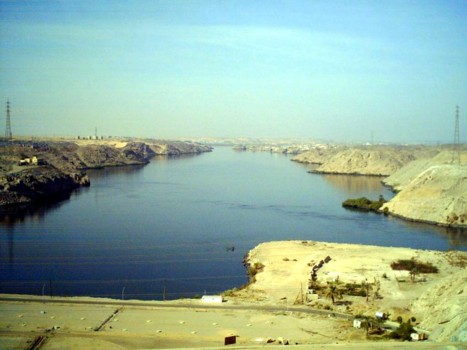

Blick auf den Nil

bei Assuan von Anhöhe südöstlich der Stadt |

|

|

|

Der Nil bei Assuan |

| Dieses Bild stammt aus der der freien Enzyklopädie

Wikipedia- Bildurheber: Heinz Albers, Lizenz: GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Originaldatei ist - hier - zu finden. |

| Mausoleum des Agha Khan und Simeonkloster |

Hohes Ansehen als idealen Wintererholungsort genießt Assuan auch bei vielen hohen Persönlichkeiten. Am rötlichgelben Steilhang der westlichen Wüste blickt man vom Nil aus, auf einen Hügel mit dem Mausoleum des Agha Khan. Dieses religiöse Oberhaupt der schiitischen Ismaeliten und Nachfahre des Assassinen-Fürstenhauses, der hier in Assuan nicht nur seine Villa erbauen ließ, sondern auch seine Begräbnisstätte, kam jeden Winter hierher, um in dem milden Klima von Oberägypten seine verschiedenen Leiden auszukurieren. Agha Khan starb 1957. Seine Gemahlin, die den Titel "Begum" trug, hatte einen gewissen Bekanntheitsgrad als regelmäßige Besucherin der Wagner-Festspiele in Bayreuth.

Diese Grabmoschee erhebt sich inmitten eines Gartengrundstückes, zwischen dem Simeonkloster und dem Nilufer. Sie ist einem Grabbau des fatamidischen Feldherrn Badr el Gamali in Kairo nachempfunden. Allerdings ist diese Grabstätte des Agha Khan heute nicht mehr für die Allgemeinheit geöffnet.

|

|

|

Agha Khan Mausoleum Bild: Nefershapiland |

Assuan - auf dem linken Nilufer liegt das Aga Khan Mausoleum |

|

Dieses Bild stammt aus Wikimedia

Commons. |

|

|

|

|

Das Mausoleum ist einem Grabbau des fatamidischen

Feldherrn Badr el Gamali in Kairo nachempfunden. |

Ganz in der Nähe des Mausoleums findet man in der Wüste die Ruinen des Simeonklosters, das eine Gründung koptischer Mönche aus dem 7. oder 8. Jahrhunderts war. Im 10. Jahrhundert wurde es erneuert. Dieses Kloster, das nach einem Lokalheiligen aus dem 5. Jh. benannt wurde, liegt auf einer Wüstenanhöhe des Westufers, etwa gegenüber dem südlichen Ende der botanischen Insel. Es ist eines der größten und besterhaltenen koptischen Klöster Ägyptens.

Schon im 13. Jh. n. Chr. wurde es aber wegen Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung (das Kloster hat keinen Brunnen) aufgegeben. Auch wiederholte Angriffe der Nomadenstämme waren ein Grund dafür, dass die koptischen Mönche das Simeonkloster verließen.

Das Kloster, welches von einer 6 -7 m hohen Mauer umgeben ist, deren untere Teile aus Bruchstein und die oberen Teile aus ungebrannten Nilschlammziegeln bestehen, ist auf zwei verschieden hohen Felsterrassen erbaut. Eine im Ostturm befindliche Tür führt in den Hof der unteren Terrasse, auf deren rechte Seite eine große Bank für die Pilger steht. In der südlich der Terrasse gelegenen dreischiffigen Basilika aus dem 9. Jahrhundert, deren Mittelschiff einst mit Kuppeln bedeckt war, ist ein guterhaltener Steinfußboden zu sehen. Im dreiteiligen Santuarium sind in der Apsis Freskenreste erhalten; in der Mitte der Wölbung ein thronender Christus zwischen zwei Engeln, während an der linken Wand Heilige dargestellt sind. Arabische Besucher haben an den Wänden ihre Inschriften hinterlassen. Auf der rechten Seite führt eine Tür in das Baptisterium mit Taufbecken hinter der Apsis.

Das Kloster ist von mehreren in Fels eingehauenen Grotten umgeben, die wahrscheinlich die ersten Wohnungen der Kopten waren. Eine dieser Grotten an der Westseite der Kirche zeigt an der flachen Decke ein aus dem 8. Jh. gemaltes, teppichähnliches Muster in braun, rot und gelb: geometrische Formen umgeben Vierecke mit Heiligenköpfen. An den Wänden sind weitere Heiligenfiguren zu sehen, deren Köpfe zum Teil schwer zerstört sind. Schlafräume mit je drei gemauerten Betten findet man an der Südostseite des Hofes.

Vom Nordwesten aus führen Treppen zur oberen Terrasse, wo sich einst das drei Stockwerke hohe Hauptgebäude (Kasre) der Kirche erhebt. Nur zwei davon sind noch erhalten und das untere kann auch von den Touristen betreten werden. Von einem Korridor aus, gehen rechts und links die Schlafzellen der Mönche mit gemauerten Betten ab. Ein ehemals zweischiffíger, gewölbter Saal, liegt links vom Refektorium. Man sieht heute noch die erhaltenen Basen der mittleren Säulen und die Gewölbeansätze. Runde Gruben mit aufgemauertem Rand sind in dem mit Steinplatten ausgelegtem Fußboden eingelassen. Hier nahmen die Mönche ihre Mahlzeiten ein. Ein Waschbecken ist an der Schmalseite eingelassen.

Zum Klosterbezirk gehörte

ferner eine Bäckerei, eine Mühle, eine Wein- und Ölpresse, eine

Salzgewinnungsanlage, Bäder, Latrinen und Ställe für die Tiere, aber es

fehlt der Brunnen für die Wasserversorgung.

(Quellen: Kunst & Reiseführer, E. Brunner-Traut u. V.

Hell/Kohlhammer-Verlag)

Die Ruinen des Simeonklosters erreicht man vom Bootsanleger am westlichen Nilufer aus. Hier wartet auf die Touristen ein "ägyptisches Beförderungsmittel"; vorreservierte Kamele, die ihre Reiter in etwas 20 bis 30 Minuten hinauf zum ehemaligen Kloster bringen.

| Assuan-Staudamm |

Der Endpunkt des schiffbaren Nils liegt hier in Assuan. Hinter den Katarakten befindet sich der Assuan-Hochdamm, der "Sadd el Ali", ein eindrucksvolles Werk der modernen Technik, das den Nil aufstaut und das Ökosystem der gesamten oberägyptischen Region verändert.

Der stetig steigende Bevölkerungszuwachs machte eine Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzfläche zwingend notwendig. Für die Kultivierung der Grenzgebiete zwischen Niltal und Wüste benötigte man ein größeres Staubecken, um die ungenutzte Hochflutwelle abfangen zu können. Der alte Assuan-Staudamm, der 1902 in Betrieb genommen wurde, war 51 m hoch und 2,14 km lang und machte eine Dauerbewässerung Ägyptens möglich, aber die Wasser der Hauptflutwelle wurden dabei nicht erfasst. Der Vorteil dieser Methode war, dass die Verschlammung des Wasserreservoirs durch die Umgehung, der an Schwebestoffen reichen Wassermassen des Blauen Nils, vermieden werden konnte.

Mit finanzieller Hilfe der Sowjetunion wurde 1971 der Hochdamm "Sadd el-Ali" von ägyptischen und sowjetischer Ingenieure gebaut. Dieser moderne Staudamm war nicht nur für Ägyptens damaligen Staatspräsidenten Gamal Abd el Nasser ein Prestigeprojekt, sondern bedeutete auch für die Sowjetunion, die sich 1958 bereiterklärte, für das Projekt aufzukommen, nachdem die westlichen Staaten und die Weltbank ihre Zusage 1956 zurückgezogen hatten, eine einmalige Gelegenheit zu beweisen, dass ihre Ingenieure hier zum erstenmal in der Lage waren, ein solches Mammut-Projekt außerhalb des eigenen Landes zu verwirklichen. Im Januar 1960 wurde mit dem Bau begonnen und nach einer Bauzeit von 11 Jahren, 1971 eingeweiht. Das gigantische Projekt hat insgesamt 4,3 Mrd. DM gekostet.

|

|

Der Nasser-See |

Assuan-Staudamm 2005 |

|

Der User User:Arnaud 25 hat

dieses Bild |

Mit die Regulierung der Nilfluten durch den neuen Damm, planten die Ingenieure, die Wasserversorgung Ägyptens für die neu zu erschließenden Felder sicherstellen zu können. Der dadurch erwartete landwirtschaftliche Aufschwung, sollte für die Finanzierung der industriellen Entwicklung des Landes dienen. Wasserkraftwerke sollten für den geplanten Ausbau der Industrie, die Energie herstellen. Viele Wissenschaftler warnten vergebens vor den negativen Folgen dieses Mammutprojekts, wie die Bodenversalzung durch intensive Bewässerung, bei mangelnder Drainage. Außerdem wurden Klimaveränderungen befürchtet, da die Verdunstung aus dem Nasser-See sehr groß ist. Bisher hat sich dieses aber noch nicht eingestellt.

Wenn auch der Assuan-Staudamm für Ägyptens Landwirtschaft die Wasserversorgung sicherstellt, war er für Nubien eine Katastrophe. Ein großer Teil Nubiens versank mit der Aufstauung des Nasser-Sees in den Fluten. Um die 100.000 Menschen mussten umgesiedelt werden. Viele von ihnen nach Kom Ombo. Ein großer Teil der kulturellen Eigenständigkeit der nubischen Kultur ging verloren - viele der entwurzelten Menschen trauerten um ihre verlorene Heimat. Aber erst durch den Verlust der Heimat entwickelte sich bei der in drei Sprachgruppen (Kenusi, Arabisch und Mahasi) gegliederten Bevölkerung des ehemaligen Nubien, ein umfassendes nubisches Zusammengehörigkeitsgefühl.

In Ägypten fanden die entwurzelten Menschen eine neue Heimat. Neue Dörfer und eine neue Infrastruktur wurde von den Ägyptern gebaut und ermöglichte den Nubiern einen Neuanfang.

Aber auch viele der alten Tempel liefen Gefahr, in

den Fluten zu versinken. Um dieses zu verhindern, begann eine einzigartige

Rettungsaktion. Nur wenige Jahre verblieben für die Rettung der Kulturdenkmäler

Nubiens, darunter die berühmten Felsentempel von Abu Simbel, der Tempel der

Isis auf der Insel Philae, ebenso wie die Tempelanlage von

Wadi es-Sebua und

einige Teile der ehemaligen Festung Buhen und viele andere. Die Rettung dieser

unersetzbaren Bauwerke war nur möglich, mit der internationalen und

finanzieller Hilfe der UNESCO.

Ein gewaltiges Projekt, das nicht nur aus der Rettung der nubischen Tempel bestand, sondern es galt, ein Gebiet von 5000km2 in der verbliebenen kurzen Zeit zu erforschen. Es wurde außerdem versucht, eine gründliche Bestandaufnahme der nubischen Gesellschaft und Kultur zu erstellen. Dafür reisten nicht nur Ägyptologen, Geologen und Anthropologen nach Assuan, sondern auch Ethnologen. (Quelle: ADAC Reiseführer - Ägypten)

|

|

|

|

Großer Tempel von Abu Simbel |

Kleiner Tempel von Abu Simbel |

|

Bildurheber: Olaf Tausch |

Zu den ersten umgesetzten Objekten gehörte der 1960 von der Ägyptischen Altertümerverwaltung an seinen neuen Platz gebrachte, zierliche Kiosk von Kertassi, der jetzt 39 km. nördlich von seinem alten Standort steht, ebenso der in direkter Nachbarschaft gelegene, unter Kaiser Augustus dem nubischen Gott Mandulis geweihte Tempel, von Kalabsha. Dieser Tempel wurde mit Hilfe der Bundesrepublik Deutschland in viereinhalbjähriger Arbeit in 1600 Einzelstücke zerlegt und anschließend per Schiff 50 km nach Norden gebracht. Zum Vorschein kamen dabei die im Pylon verbauten Blöcke eines älteren Tores. Zum Dank für die Umsetzung erhielt Deutschland diese Blöcke als Geschenk. Dieses Tor kann man heute im Ägyptischen Museum Berlin bewundern.

In den alten Nubierdörfern von Elephantine und der Insel Sehel ist anhand der noch übrig gebliebenen, spärlichen Reste, die einstige Dorfstruktur zu erkennen. Hier liegen die von einer Mauer umgebenen Gehöfte zwar eng beieinander, trotzdem kann man heute noch erkennen, dass sie sich gegeneinander abgrenzten, da sie eine Öffnung zur feindlichen Außenwelt waren und eines besonderen Schutzes bedurften. Dafür dienten auch magische Zeichen, wie die Hand mit dem gespreizten Fingern, das als uraltes Symbol für die Abwehr gegen böse Mächte galt.

|

Assuan-Hochdamm und Nasser-See in Zahlen

Seine Füllung besteht aus einer Geröllaufschüttung von rd. 43 Mrd. m3 Schotter und Sand. Der

Hochdamm bildet den Abschluss des Nasser-Stausees. (Quelle: Reiseführer Phönix 2001 u. Bertelsmann Universallexikon) |

Seine erste große Bewährungsprobe bestand der Damm Ende der 80er Jahre. Der Nilpegel sank auf bedrohliche Werte herab, weil in Äthiopien, dem Quellgebiet des "blauen Nils" - einer der beiden Quellflüsse des Nils - eine anhaltende Dürre herrschte. Dank der aufgestauten Wassermenge blieb aber Ägypten von Ernteverlusten verschont.

|

|

|

Im übrigen besteht ein striktes Filmverbot für den Staudamm - jedenfalls mit Teleobjektiv oder Videokamera. Von der Dammkrone aus hatten wir allerdings keine Probleme. Weiter nähern konnte man sich dem Damm sowieso nicht. Hier waren die ägyptischen Sicherheitskräfte sehr konsequent und verstehen diesbezüglich keinen Spaß! Der Damm gilt in Ägypten als Hochsicherungsobjekt!. Fotografieren von hier oben war wohl allerdings erlaubt. Jedenfalls hatte niemand etwas dagegen.