|

|

|

|

Der höchste Kreis der Beamtenschaft im Mittleren Reich sah unter König Sesostris I. folgendermaßen aus:

an der Spitze stand der Wesir

dann gab es den Schatzmeister und

den Ober-Vermögensverwalter

Daneben sind einige Truppenvorsteher belegt, welche die militärischen Aktionen des Königs leiten und bei der Unterwerfung von Unternubien eine wichtige Rolle innehatten. Mehrere Haushofmeister sind bekannt, wobei vor allem ein Mann mit Namen "Hor" zu nennen ist und ein weiterer Mann mit dem Namen Nacht, der am Pyramidenbau von Sesostris I. beteiligt war. Auch scheint der König diverse Beamten in den Provinzen eingesetzt zu haben (1).

Name

Titel

Antefiqer/Antefoqer (Inj-jtj.f-jqr) Wesir Sesostris/Zj-nj-Wsr-t Wesir Sobekhotep Schatzmeister Mentuhotep Schatzmeister, Leiter aller Arbeiten des Königs, Wesir Inj-jtj.f (III.) Wesir Hor/Horu Obervermögensverwalter, Priestervorsteher Nacht Obervermögensverwalter Mentuhotep Truppenvorsteher Seneb-bu Truppenvorsteher (jmj-rA mSaq) Amenemhat Bürgermeister von Menat-Chufu Amenemhet / Ameny Gaufürst im Säbelantilopengau u. Priestervorsteher Sesostris-anch / Sj-nj-Wsr.t-anx.w Oberpriester des Gottes Ptah in Memphis Imhotep Vorsteher aller königl. Arbeiten, Feldervorsteher,

Wahres Oberhaupt derVerteilung, Sem-Priester und Oberster VorlesepriesterIntef Obervermögensverwalter und Kämmerer Schen Oberbildhauer Mentuwoser Gutvorsteher, Kornbeamter Merj / Mery / Meri stellvertretender Schatzbeamter, Siegler-Assistent Ity Gottesvater (Priestertitel) Shensetji Aufseher der Bildhauer Ameny Herold Shemai Polizeichef im Gebiet Assuan

Sesostris / %(j) n Wsr.t Sesostris amtierte als Wesir unter den Königen Sesostris I. und seinem Sohn und Nachfolger Amenemhet II. Belegt ist er als Wesir vor dem 43. Regierungsjahr von Sesostris I. (Quelle: Inschrift im Grab Nr. 2 des Gaufürsten Amenemhet in Beni Hassan) bis in Jahr 8 des Königs Amenemhet II. (siehe Stele Paris, Louvre C 4). Der Wesir Sesostris war wohl einer der Amtsnachfolger des Antefoqers. Da der Wesir Sesostris den Namen des Königs Sesostris I. trägt, kann vermutet werden, dass er (mit aller gebotenen Vorsicht) unter diesem König geboren wurde und am Anfang seiner Karriere demnach nicht viel älter als ca. 40 Jahre alt war (1).

Er wird im Grab des Gaufürsten Amenemhet in Beni Hassan erwähnt und zwar war er zusammen mit dem Bürgermeister von Menat-Chufu Amenemhat im Auftrage des Königs in einer Mission "Erz" (bjw) nach Koptos unterwegs (Quelle: Wolfram Grajetzki in: die höchsten Beamten der Ägyptischen Zentralverwaltung zur Zeit des Mittleren Reiches / Achet-Verlag 2003, S. 246). Diese Inschrift ist in das 43. Jahr von König Sesostris I. datiert - dürfte aber lt. Grajetzki schon etwas früher stattgefunden haben.

Seine Titel sind in der Inschrift im Grab Nr. 2 in Beni Hasan und auf der Stele Louvre, Paris C 4 belegt:

Beni Hasan:

Vorsteher der Stadt: (jmj–rA nwt,)

Wesir: (TAtj)

Mitglied der Elite: (jrj–pat)

Fürst (HAtj–a)

Stele Paris Louvre C 4

Vorsteher der Stadt

Wesir

Beamter (sAb)

Mitglied der Elite, Reichs-Graf (jrj–pat, HAtj–a)

königlicher Siegler (xtmjz – bjt)

Einziger Freund (smr–watj)

Vermutlich ist der Wesir Sesostris in el-Lischt begraben. Dort befindet sich die Mastaba Nr. 758, welche einem "Sesostris" gehört, wobei die Zuschreibung aber nicht gesichert ist. Die Mastaba wurde von Gautier ca. 50 lm südwestlich der Pyramide von Amenemhet I. entdeckt, aber nicht komplett ausgegraben von der Ägyptischen Expedition während der 1906-7 und 1907-8 Grabungssaison. Das spektakulärste Resultat war die Entdeckung einer ungestörten Grabstelle einer Dame mit dem Namen Senebtise (Nr. 763).

Überreste einer biografischen Inschrift enthielten den Namen Sesostris und seine Titel:

Xrj-HAb.t Hrj-tp = Oberster der Vorlesepriester

jmj-ra kA = Aufseher der Arbeiten

[imi-ra] pr-nsw = [Vorsteher] des Palastes

imj-ra Xkr.t-nsw [nb.t] = Aufseher über [alle] königlichen Juwelen

xrp Sndy.t [nbt ?) = Aufseher [aller] königlichen Schurze

Nach Dieter Arnold und James P. Allen (Middle Kingdom Tomb Architecture at Lisht, p. 77) wurde im nördlichen Pyramidenbezirk ein Kalksteinfragment mit Inschriften im versenkten Relief entdeckt, welche Reste der Titel: "Bürgermeister der Pyramidenstadt" und "der des Vorhangs (?), Wesir und Würdenträger" und ein zweites Fragment mit Resten des Titels: "[tAty.tj] TAtj [zAb].= Großwesir".

Diese Fragmente könnten lt. Dieter Arnold aus dem Grab 758 stammen und wenn dies der Fall sein sollte könnte der Besitzer des Grabes 758 unser hier aufgeführter Wesir Sesostris sein, dessen Amtszeit die letzten Jahre von König Sesostris I. und den Beginn der Regierungszeit von König Amenemhet II. umfassen.Von dem heute sehr zerstörtem Bau sind nur kleine Relieffragmente erhalten. Die eigentliche Mastaba war etwas 12 x 26 m groß und besaß wahrscheinlich einen Innenhof mit Säulen. Die Mastaba war von einer Umfassungsmauer von 30,40 x 35,80 m umgeben. Im östlichen Hof fanden die Ausgräber noch einige Fundaments- und Pflastersteine.

Das zentrale Kultgebäude (Kapelle) befand sich weit im Osten, so dass seine Frontseite die Umfassungsmauer berührte. Diese Kultkapelle wurde stark zerstört und nur der unterste Verlauf des Untergrundes blieb erhalten (bestehend aus unregelmäßig geformten Platten) welche auf eine Grabkapelle von 12 m im Nord-Süd-Verlauf und 26 m im Ost-West-Verlauf hindeuten (d. h. etwa 20 x 50 Ellen). Eine runde Kalksteinsäule, wurde in situ ungefähr in der Mitte des Gebäudes gefunden und war das einzige was von den oberirdischen Bauten übriglieb. Die Säule lässt einen Portico vermuten, der entweder den Hof auf drei Seiten umgab oder zumindest der Vorderseite der Kultkapelle vorgebaut war (1).

Von der Dekoration wurden viele kleine Fragmente gefunden, die teilweise in einem ausgezeichneten Zustand waren und zu Opfer und Agrar-Szenen gehörten, wahrscheinlich aus der Kultkapelle. Einige dieser Fragmente befinden sich heute im Metropolitan Museum New York (leider ohne genau dokumentiert und aufgenommen zu werden. Es gibt zwar Hinweise darauf, dass 1906-7 und 1907-8 viele Relieffragmente gefunden wurden, aber eine abschließende Bewertung der Wanddekoration wird durch die fehlende Dokumentation der damaligen Feldarbeit der Ausgräber behindert. Der einzige Beleg ist ein Foto (heute im Metropolitan Museum), das eine Gruppe von acht Relieffragmenten im erhabenen Stil zeigt und welche zu Opfer- und Landwirtschaftsszenen gehören und mit ".....Fragmente von der Oberfläche zu Beginn der Arbeit im Grab 758" beschriftet ist.

Im Grabkomplex fand sich die spätere Bestattung der Senebtisi (siehe Dieter Arnold: Middle Kingdom Tomb Architecture at Lisht. Metropolitan Museum of Art, New York 2008)

| Mentuhotep - Wesir (?) und Schatzmeister |

Als Schatzmeister und möglicherweise auch als Wesir war Mentuhotep, Sohn des "As-en-ka", einer der wichtigsten Beamten während der Regierung von Sesostris I. und vielleicht auch während der Regierung von Amenemhat II. Er war wohl der unmittelbare Nachfolger des Wesirs Antefoqer und war der oberste Beamte des Landes und als Vorsteher aller königlichen Arbeiten für die Bauvorhaben seines Königs im ganzen Land verantwortlich. Dazu gehörte das Anfertigen und Aufstellen der Kolossalstatuen des Königs in Karnak, Abydos, Memphis und Heliopolis, die später alle von Ramses II. usurpiert wurden.

Mentuhotep erscheint zum ersten Male in einer Inschrift aus dem Jahr 18 von Sesostris 1. Ohne Zweifel wurde seine Mastaba in el-Lisht erst nach Fertigstellung des königlichen Grabkomplexes von Sesostris I. errichtet. Es scheint anhand der Auffindung einer Kartusche mit der Inschrift "Amenemhat" in der Kapelle seiner Mastaba und die Interpretation zweier Zeichen auf den Schultern der Statue Kairo CG 42044 und 14/6/24/12 des ägyptischen Museums in Kairo, welche ein Teil des Pränomens von König Amenemhet II. ist, Hinweise darauf zu geben, dass Mentuhotep auch noch in der Regierungszeit von Amenemhet II. im Amt war. Einige Forscher haben aber zu Recht Zweifel daran, dass die Inschriften auf den Statuen als Teil eines königlichen Namens gesehen werden kann und die Kartusche in der Kapelle von Mentuhotep ebenso gut auf König Amenemhet I. zurückzuführen sein könnte. Die Beweise für Mentuhoteps Amts- und Lebenszeit beschränkt sich daher auf die Regierungszeit von König Sesostris I.

Wir haben kaum Denkmäler von Mentuhotep, die eine feste Datierung erlauben, doch hatte im 22. Jahr Regierungsjahr von Sesostris I. ein gewisser Sobekhotep das Amt des Schatzmeisters inne, so dass Mentuhotep wahrscheinlich danach anzusetzen ist. Die Lage seines Grabes deutet an, dass er nicht vorher amtierte, da Grabanlagen in Pyramidennähe erst nach Fertigstellung der Pyramide zu erwarten sind.

Mentuhotep ließ wenigstens acht Statuen von sich anfertigen und aufstellen - was für einen Privatmann in dieser Zeit eine ungewöhnlich hohe Zahl von Rundbildern bedeutet. Zwei dieser Statuen, welche ihn als Schreiber zeigen, befinden sich heute im Luxor-Museum, drei weitere in Kairo (CG 42037, 42044 und 42045), drei weitere befinden sich im Louvre (Nr. A. 122-124). Auf den Statuen im Luxor-Museum erscheint der Titel eines Wesirs nicht, so ist anzunehmen, dass sie aus der Anfangszeit seiner Amtes (in der zweiten Hälfte der Regierungszeit von Sesostris I.) stammen (1).

|

|

|

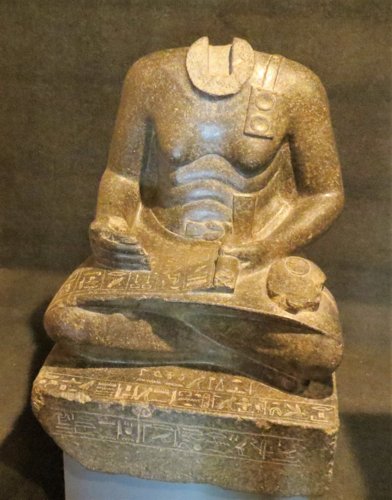

Eine der beiden Sitzstatue Mentuhotep als

Schreiber |

Zweite Sitzstatue Mentuhotep als Schreiber |

| Mentuhotep ist bei diesen beiden Statuen

als Schreiber im Schneidersitz und mit untergeschlagenen Beinen sowie

mit einer Papyrusrolle auf seinen Knien zu sehen. Die Statuen sind

fast identisch - unterscheiden sich nur durch die Höhe des Sockels

und den Grad der Beschädigung.

Eine große Muschel - die als Palette dient - liegt auf dem linken Knie von Mentuhotep. Über der linken Schulter hängt eine kleine rechteckige Palette mit zwei Farbplättchen - rot und schwarz. Auf der rechten Sitzstatue ist die rechte Hand fast gänzlich zerstört. Die hängende Brust und die stilisierten Fettwülste des Körpers sind im antiken Ägypten Zeichen der Macht und des Reichtums, welche der Beamte sich im Laufe seiner Dienstzeit unter dem König erworben haben. Der Titel des Wesirs ist auf beiden Statuen aus dem Luxormuseum nicht genannt, so dass diese beiden Figuren zweifellos vor der Übernahme dieses Amtes zu Beginn in der zweiten Regierungshälfte unter König Sesostris entstanden sind. |

|

|

Bild: mit freundl. Dank Elvira

Kronlob |

.

|

Erst in der späten 19. Dynastie ließ der 3. Prophet des Amun "Roma-Roy" die alten Götternamen auf beiden Statuen wiedereinsetzen und evtl. auch die zwischenzeitlich wohl verlorengegangenen Köpfe durch neue ersetzen. Auf der Vorderseite beider Statuen ließ Roma-Roy eine einfache Inschriftenzeile anbringen, in welcher er diesen Akt der Pietät gegenüber diesem großen Beamten aus dem Mittleren Reich für die Nachwelt festhielt. Diese beiden Statuen wurden im Karnak-Tempel des Amun durch das Centre Franco-Egyptien anlässlich der Freilegung der erhöhten Terrasse westlich des I. Pylons im Jahre 1971 ausgegraben.

|

|

Schreiberstatue des Mentuhotep Länge: 0,50 m |

| Bild:

Mentuhotep-A

123-IMG 4155 Autor: Rama und anonymous - wikipedia - CC-BY-SA 3.0 FR

|

In der Regierungszeit von Amenemhet II. waren verschiedene Statuen dieses Typs von ihm im Amun-Tempel in Karnak aufgestellt. Aus den Inschriften auf seinen Statuen in Karnak kann geschlossen werden, dass er der maßgebliche Architekt des Amuntempels war, der den Kern des großen Tempels des Neuen Reiches werden sollte. In der Amarna-Zeit wurden unter König Echnaton alle Hinweise auf die Götter Amun, Month und Maat und auf den Tempel des Amun in Karnak von den beiden Statuen entfernt.

*

Mentuhotep besaß in Abydos ein Kenotaph, in dem sich eine massive Stele befand. Die monumental, oben gerundete Stele (heute im Museum Kairo CG 20539/JdE 15205) war in eine Basis eingelassen - stand aber im Kenotaph frei, und misst 1,81 m in der Höhe und 1,50 m in der Breite, bei einer Dicke von 43cm. Sie befindet sich heute im Museum Kairo (CG 20539) und ist auf beiden Seiten beschriftet und ebenfalls auch auf den Schmalseiten. Die Rückseite der Stele ist stark erodiert. Die Vorderseite der Stele weist 23 waagerechte Textzeilen auf. In Zeile 1-12 befindet sich die Titulatur und Epitheta für Mentuhotep. Zeile 13-18 beinhaltet eine Rede Mentuhoteps - Zeile 19-21 enthält eine Aufforderung an die Lebenden und einen Bericht über den Bau des Kenotaphs.

|

|

Stele Mentuhotep aus Abydos Vorderseite Die Stele zeigt im oben gerundeten Bildfeld eine heraldische Anordnung des Königsnamens (Horusname und Geburtsname) vor einer einer mumiengestaltigen Darstellung des Chontamenti, der dem Horusfalken der Königstitulatur ein Lebenszeichen an die Nase hält. Auf der Stele berichte Mentuhotep dass er im Auftrag des Königs in Abydos tätig war. Bild:

Courtesy to Saamunra |

Die Rückseite wies 25 Textzeilen auf und beginnt in der Lünette mit einem königlichen Dekret, welches Mentuhotep erlaubte in Abydos ein Kenotaph zu errichten und hier Statuen von sich aufzustellen.

In Zeile 6 gibt Mentuhotep einen Bericht über den Bau des Kenotaph und der Bezahlung von Priestern, die an der Anlage Dienst taten. In Zeile 7 bis 8 beschreibt Mentuhotep seine Rolle die er bei den Mysterienspielen des Osiris in Abydos spielte. In Zeile 15 beginnt ein Ansprache von Mentuhotep, die sehr zerstört ist. In Zeile 19 beginnt eine weitere Rede Mentuhoteps die allerdings fast vollständig zerstört ist.

Auf den Inschriften dieser Stele trägt er den Titel: "Vorsteher aller Arbeiten des Königs" sowie auch den Wesirstitel, wobei aber auch umstritten ist, ob er wirklich amtierender Wesir war - oder ob er diesen Titel nur ehrenhalber trug. Daneben war Mentuhotep auch Leiter der Osiris-Mysterien, was auf seiner Stele aus Abydos ausdrücklich erwähnt wird, ebenso dass er dabei als Bevollmächtigter des Königs dessen rituelle Rolle übernahm. Welchen Gott der genannte Tempel geweiht war, gibt Mentuhotep nicht an. Da es zu dieser Zeit aber wohl nur einen Osiris–Chontamenti–Tempel in Abydos gab, wird es sich wohl um diesen handeln

|

|

Stele Mentuhotep aus Abydos Auf dem unteren Teil der Stele ist der Schatzmeister Mentuhotep stehend mit einem Stock in der Hand dargestellt.

Bild: Courtesy of www.meretsegerbooks.com |

Die genaue Lage des Kenotaph mit der Stele ist nicht mehr bekannt - wahrscheinlich lag es außerhalb der nördlichen Umfassungsmauer des Osirisbezirks. Von der einstigen Ausstattung der Anlage fand sich außer der Stele nur noch der untere Teil einer Scheintür.

*

Im Museum of Fine Art in Boston (Inv.-Nr: 1980.173) befindet sich der untere Teil einer Scheintür des Mentuhoteps. Das 1880 von einer deutschen Expedition kopierte und 1960 in Beirut von einem Kunsthändler erworbene Objekt misst 1,18 m in der Breite und 0,54 m in der Höhe. Außen links und rechts sieht man Mentuhotep in einen langen Rock gekleidet - in der rechten Hand einen langen Stab haltend. Innen steht in kleinerem Maßstab nochmals Mentuhotep mit in Anbetung erhobenen Armen.

|

|

|

Unterer Teil einer Scheintür des Wesirs

Mentuhotep aus Abydos |

| Dieses Fragment im versunkenen Relief

ist Teil einer Scheintür des Wesir Mentuhotep aus seinem Kenotaph in

Abydos. Es zeigt den stehenden Wesir, gestützt auf einem langen Stab,

jeweils links und rechts auf den Panelen der Scheintür und innen in

einem kleineren Maßstab in Anbetungshaltung.

Auf den beiden inneren Panelen befindet sich jeweils eine Kolumne Text - ebenfalls über den Darstellungen in jeder der vier anderen Panelen. Das Fragment wurde von einer deutschen Expedition 1880 entdeckt und gezeichnet - aber vor Ort gelassen bis es in Beirut 1960 von einem Kunsthändler gekauft und 1970 in eine private Sammlung in Montreal auftauchte. 1980 gelangte es dann durch eine Versteigerung bei Sotheby in den Besitz des Mfa Museums in Boston. |

|

Photo: Courtesy to the Mfa-Museum Boston |

Seine große und bedeutende Grabanlage in el-Lischt, die nicht sehr gut erhalten war, liegt unmittelbar vor der Südlichen Ecke der Umfassungsmauer des Pyramidenbezirks König Sesostris I. Bei den Grabungen 1988 wurde hier erstaunlicherweise der unversehrte Granitsarkophag Mentuhoteps aufgefunden. Direkt nördlich der 14,14 x 29 m großen Mastaba des Mentuhoteps schließt sich eine Ziegelumfassung an, deren Funktion unklar ist. In der 13. Dynasty wurden hier zahlreiche einfache Grabschächte angelegt. Die Mastaba besaß lt. Dieter Arnold einen eigenen Aufweg und möglicherweise eine Talkapelle, deren Reste unter dem heutigen islamischen Friedhof verborgen sein könnten (siehe D. Arnold: Middle Kingdom Tomb Architecture at Lisht, 2008, S. 38-38 - online-Version).

Die Mastaba war 14,14 x 29 m groß und hatte wahrscheinlich einen mit Säulen dekorierten Innenhof. Die Wände der Mastaba waren dekoriert und man fand Fragmente von 10 lebensgroßen Statuen. Der Grundriss konnte von den Ägyptologen nicht wirklich rekonstruiert werden. Eine Lehmziegelmauer umgab die Mastaba und war 2,10 - 2,89 m stark und hatte die Ausmaße von ca. 32 x 45 m (an den Außenseiten) (3).

Das Tor aus Kalkstein, welche einst in der Mauer eingelassen war, wurde von Steindieben entfernt und ist nur an einem 3 m breiten Durchbruch in den Ziegelfundamenten zu erkennen, welche einst die Steinfundamentsblöcke der Tore trug.

|

|

Mastaba des Wesirs und Schatzhausvorstehers Mentuhotep

im Pyramidenkomplex

Plan: nach: Die Pyramiden Ägyptens“ |

Eine beeindruckende Totenkapelle aus Stein mit einer Breite von 14,14 m (Nord-Süd) und einer Länge von etwa 29 m (Ost-West) bildete das Hauptmerkmal innerhalb der Backstein-Umfassungsmauer. Die Ost-West-Orientierung und die Dimensionen eines Gebäudes, welches für ein privates Bauwerk der 12. Dynasty sehr groß war, schließen lt. der Forscher eine massive Mastaba aus und lassen stattdessen einen Säulenhof im Osten und eine Totenkapelle im Westen vermuten (3). Darüber hinaus bestätigen zahlreiche Fragmente der Wanddekoration die Existenz einst prächtig dekorierter Innenräume. Es gibt Hinweise darauf, dass während der Grabungsmissionen von 1906-7 und 1907-8 viele Relieffragmente gefunden wurden, aber eine Bewertung dieser Wanddekoration durch die fehlende Dokumentation der Feldforschung behindert wird. Zu Beginn der Ausgrabungsarbeiten in der Schachtgrube 758 wurde an dessen Oberfläche auch einige Relieffragmente gefunden, welche zu einer Opfer- und Landwirtschaftsszene gehörten, die sicherlich aus dem Inneren der Kapelle stammten. Diese waren in einem ausgezeichneten Zustand - ihre brillante Farbgebung ist erhalten geblieben. Diese Relieffragmente - wahrscheinlich aus der Kultkapelle des Mentuhotep - befinden sich heute im Metropolitan Museum of Fine Art, wie zum Beispiel ein Relief Fragment mit einem Kalb und einer dazugehörigen Inschrift (MMA 07.227.20)

Das Gebäude wurde von Steinräubern vollständig zerstört und sein Grundriss kann nur anhand einiger Teile der Architektur und Dekoration sowie der Überreste der Fundamente beurteilt werden. Auch von der Kultkammer sind keinerlei Spuren mehr erhalten.

Der Eingang zur Kultkapelle kann angesichts der schrägen Ausrichtung des Aufweges in der Ostwand vermutet werden, entweder in der Mitte oder vielleicht nach Süden verschoben, um die schräge Richtung des Damms fortzusetzen. Soweit man aus den Fragmenten erkennen kann, hätte das Dekorationsprogramm des Kapelleninneres mindestens einen Vorraum vor der Haupt-Opferkammer benötigt, wobei man auch die Unterbringung von mindestens 10 lebensgroßen Statuen - von denen einige wahrscheinlich unter dem Portikus gestanden und die Seiten des Kapelleneinganges flankiert hätten - berücksichtigen musste. Der einzige Schacht im Grabkomplex befand sich offenbar in einem Nebenraum (3).

Ein Holzfragment (erhaltene Höhe 50 cm, Breite der Front 13 cm) mit den Titeln von Mentuhotep (heute im Metropolitan Museum New York) - aber nicht mit seinem Namen - wurde in situ in der Nähe der kleinen Königinnenpyramide 3 - etwa 180 m westlich seiner Mastaba. - gefunden. Als Türpfosten oder Rahmen bildete es die linke vordere Ecke eines Holzschreins. Das Fragment aus Holz besaß Löcher, um ein Seil oder einen Kupferdraht daran zu befestigen und das Objekt an einem Pfosten oder Brett (?), welches sich links davon befunden hatte, zu befestigen. Das Holzfragment ist von guter Qualität und hat an der Front- und linken Seite noch Teile der roten Farbe (3).

Eine flache Inschrift enthält folgende Titel - die auch der bekannten Wesir Mentuhotep trug (3):

"irj-pa.t" (Mitglied der Elite)

"HAtj-a" (Fürst / hoher Beamtentitel)

"xtmtj-bjtj" (königlicher Siegler)

"smr [watj] ///"....[einziger/einzigartiger] Freund

Der Name ist nicht erhalten, aber das Nichtvorhandenseins einer anderen Mastaba in dieser Gegend lässt vermuten, dass das Holzfragment aus dem Mentuhotep-Grab stammt.

Man fand in der Sarkophagkammer der Mastaba zwei Sarkophage - einer davon (aus Quartzit) war zerbrochen und wahrscheinlich unbenutzt, der zweite war aus Granit und noch relativ gut erhalten. Außen ist er mit dem Palastfassaden-Motiv dekoriert und innen mit Sargtexten, einer Opferliste und Gerätefriesen bedeckt (1). (Quelle: Dieter Arnold: Middle Kingdom Tomb Architecture at Lisht, 2008 - Online-Version)

| Andere Beamte: |

| Sesostris-anch/Senwosret-ankh |

Sesostris-Anch/Senwosret-ankh trug die üblichen wichtigen Titel eines hohen Beamten - wobei aber mehrere seiner Titel auf eine gut ausgebildete Person hinweisen, welche neben den religiösen Funktionen eines Priesters (sein religiöses Hauptamt war das eines Hohepriesters des Ptah) auch für den Bau und die künstlerische Ausstattung in der königlichen Verwaltung verantwortlich war. Dieter Arnold (Middle Kingdom Tomb Architectdur at Lisht, 2008, S. 14) vermutet daher, dass Sesostris-Anch auch der Architekt der Pyramide von Sesostris I. war. Er trug die Titel: (nach Arnold)

Iry-pAt = Mitglied der Elite

%m = Sem-Priester

@m-nTr %kr = Priester des Sokar

Wr-xrp-Hmw.t-m-prw.j = Größter der Leiter der Handwerker im Doppelhaus

Hm-nTr /// sw.t = Priester des......Throns [Platzes)

Xrj-HAt Hrj-tp = Oberster Vorlesepriester

sS mDA.t-nTr = Schreiber der göttlichen Bücher

Xrj-tp sS mDA.wt-nTr = Chef der Schreiber der göttlichen Bücher

Xrj-sStA///t Hrj-sSTA %xmt Hrj sStA/// = Meister der Geheimniss der [Isis], Sachmet und.......

Hrj-wDb Hw.t-anx = Meister der Größe des Haus des Lebens

xrp od.t aH.wt aA.t = Vorsteher des Palastbaues

jmj-ra wDa-mdw = Vorsteher der Gerichtshalle

und weitere Titel.......

Es wird von den Ägyptologen angenommen (3), dass Sesostris-anch zur Generation von König Sesostris I. gehörte und dieses wird auch durch drei Fragmente aus seiner Grabkapelle mit Teilen einer Sesostris-Kartusche und einem Teil des königlichen Horus-Namens bestätigt. Auch die Form seines Namens "Sesostris-anch" = Sesostris lebt, scheint zu belegen, dass er während der Regierung des Königs geboren wurde und seine Karriere in die Regierungszeit von Amenemhat II. hineinreicht. Einige Experten vermuten, dass der Mastaba-Komplex des Sesostris-anch in der letzten Dekade der Regierung Sesostris I. gebaut und evtl. in den ersten Jahren von Amenemhet II. fertiggestellt wurde (3).

Mastaba

in el-Lischt - Nr. 758:

In der Umgebung des Pyramidenbezirks

befinden sich einige große Grabanlagen bedeutender Persönlichkeiten aus der

Herrschaftszeit Sesostris I. Der

Mastabakomplex des Sesostris-anch war der größte und prächtigste private

Grabkomplex des Mittleren Reiches in el-Lischt oder Dahshur und sicherlich

eines der wichtigsten privaten Grabdenkmäler dieser Zeit im ganzen Land, das

in seiner Anordnung der Grabräume sowie der Beschriftung mit Pyramidentexten

dem eines königlichen Grabes aus dem Alten Reich gleicht.

Die großen Dimensionen und die monumentale Form des Grabkomplexes lassen bei der Mastaba 758 auf einen hochrangigen Beamten schließen.

Der riesige Grabkomplex liegt etwa 190 m entfernt zur rechten Seite des königlichen Aufwegs und ca. 130 m vom Pyramidenkomplex des Königs entfernt. Die Anlage wurde 1932 von der Grabungsmission des Metropolitan Museum of Art, New York, unter der Leitung von A. Lansing und William C. Hayes entdeckt.

Grabräuber - wahrscheinlich in der Hyksos-Zeit (3) - hatten einen Tunnel bis in die Grabkammer gegraben und den Inhalt vollständig zerstört - während die Architektur und die Dekoration der Krypta - mit Ausnahme des Sarkophages - fast vollständig unbeschädigt blieb. Als die Sargkammer 1932 entdeckt wurde, waren die Pyramidentexte auf den Wänden und die farbenfrohe Dekoration der Sarkophagnische perfekt erhalten. Wie üblich wurden diese Texte von den Forschern aufgezeichnet und veröffentlicht.

|

|

Eingangswand der Krypta

Foto: Courtesy of www.meretsegerbooks.com |

Ein Aufweg oder eine Treppe, welcher dem des Mentuhotep ähnelt, hätte zum Mastaba-Plateau führen sollen, aber bei einer flüchtigen Suche im Jahr 1985 wurden keine Überreste davon gefunden, obwohl auf den alten Grabungsfotos mit ungewissem Datum mehrere Strukturen im Osten sichtbar sind.

Der Grabbezirk von Sesostris-anch wird von drei Mauern umgeben. Die äußere bestand aus Lehmziegeln und umfasste ein Gesamtgebiet von 50,50 x 92,30 m. Im Osten, Süden und Norden trennte ein nur schmaler Zwischenraum von ca. 2,50 m die äußere von der inneren, vermutlich nischengegliederten Ziegeleinfassung, die ein Gebiet von 45 x 65 m umschloss und im Osten einen Eingang besaß. Eine weitere Mauer war etwa 68 x 38 m groß und hatte im Osten, an der Eingangsseite einen pylonartigen Bau. Die Mauer war als Palastfassade mit Nischen dekoriert. Die innere Mauer war aus Stein gebaut und ca. 40 x 30 m groß, wobei sich der umschlossene Bereich, dort wo die Mastaba stand, verbreiterte (1).

Der Grundriss der Gesamtanlage

mit drei Umfassungsmauern ist in Lischt einmalig für ein Privatgrab. Ebenso

wie bei den königlichen Anlagen diente dabei die innerste Mauer zur

Einfassung des Hauptgrabes, während außerhalb dieser Mauer die Gräber enger

Angehöriger lagen.

|

|

|

Planzeichnung Mastaba 758 von Sesostris-anch im Bezirk Sesostris I. |

|

Planzeichnung: nach Dieter Arnold |

Der Eingang zur unterirdischen Anlage lag nördlich der Mastaba und besteht aus einem absteigenden Korridor (1,02 x 0,90 m), der gradlinig in die Tiefe führt und in einen horizontalen Korridor übergeht, der von vier Blockiersteinen gesichert wurde.

Die sich dahinter befindliche Grabkammer ist 2,62 x 5,46 m groß und ist 1,90 m hoch. Sie war mit Pyramidentexten dekoriert und enthielt den Sarkophag des Königs. Die Nische für den im Boden eingelassenen Sarkophag war mit einem farbenfrohen Palastfassadenmotiv dekoriert und die Decke der Krypta war mit einem Sternenmuster bemalt.

Sesostris-anch wurde nicht in einem traditionellen, monolithischen Steinsarkophag begraben, sondern in einer einzigartigen, kapellenartigen Konstruktion, die in den Boden des westlichen Teils der Grabkammer eingelassen wurde. Diese Grube wurde allseitig mit 13 cm dicken Sandstein- oder Quarzitblöcken bis zur Höhe der Trennwand aufgemauert, wahrscheinlich fünf bis sechs Lagen hoch. Die meisten dieser Blöcke wurden als wertvolles Baumaterial gestohlen.

Dieter Arnold ist der Meinung (siehe: Middle Kingdom, Tomb Architecture at Lisht, The MET Expedition 2008, p. 23), dass - sofern man nicht davon ausgehen kann, dass diese Blockwände den Sarkophag gebildet haben - Senwosret-anch keinen echten Steinsarkophag besaß. Die riesigen Abmessungen der Grube (1,15 m breit, 2,38 m lang und 1,38 m hoch - gemessen zwischen der Auskleidung der Wände) waren für einen gewöhnlichen Holzsarg unnötig und nur dann sinnvoll, wenn ein riesiger Holzsarg dort untergebracht werden musste, wofür aber der Querschnitt des abfallenden Durchganges (90 cm breit, 1,02 m hoch) die Abmessungen des Sarges auf eine maximale Breite von 80 cm und eine Höhe von 90 cm begrenzt (3). Diese "Sargkophag-Konstruktion" nahm den gesamten Bereich vor der Westwand ein und wurde von einem aus vier Blöcken bestehenden Deckel verschlossen (heute im Museum Kairo JdE 60272), dessen Unterseite ein Giebeldach imitieren und ein Schilfmattenmuster trug.

|

|

Sarggrube des Sesostris-anch |

| Bild: Wall

paintings Senwosretankh Fotograph: Carolyn Riccardelli, Nov. 2008 Wikip. Lizenz: CC BY-NC-ND 2.0 |

|

|

Die Westwand der Krypta mit der in den Boden

eingelassenen Sarkophagkonstruktion |

|

Foto: Courtesy of www.meretsegerbooks.com |

Der Grabräubertunnel - wahrscheinlich aus der Hyksos-Periode - enthielt die wichtigsten Funde aus der Mastaba. Interessanterweise gelangten die Grabräuber nicht über den stark blockierten Eingang in das Grab, sondern sie gruben einen Tunnel an der Südwand der Mastaba bis in die Grabkammer, wobei sie nicht den originalen Eingang der Mastaba benutzten um dabei die starke Blockierung des Durchgangs zu umgehen. Anscheinend arbeiteten die Grabräuber nicht unter einem Zeitzwang und hatten genug Zeit und Ressourcen, um ihr gründliches "Plünderungs-Projekt" durchzuführen. So liegt es nach Dieter Arnold (3) nahe, dass der Zeitpunkt des Raubes wohl in der Hyksos-Periode liegen dürfte.

Die Grabausstattung von Sensostris-anch wurde so gründlich geplündert, dass die Trümmer der Grabkammer nur die Überreste von Gegenständen enthielten, die von den Dieben liegengelassen wurden. Dieses bestätigte das frühere Vorhandensein einer reichen Grabausstattung wie es in der 12. Dynastie üblich war:

Augeneinlagen aus einem rechteckigen Sarkophag

52 Metallringperlen und eine Menge Karneol-Pernen

Röhrenperlen

Stücke aus blauen Einlagen und grüner Fayence

sowie winzige Stücke Blattgold

Ein halbes Dutzend menschlicher Knochen wurden in dem Trümmerhaufen der Grabkammer gefunden und gehören lt. Dieter Arnold vermutlich zum Körper des Sesostris-anch.

Die Grabräuber drangen durch den grob ausgeführten Grabräubergang (bei Arnold als "Pit 8 bezeichnet), der von einem der geplünderten Grabschächte im Süden der Mastaba (Pit 8) ausging, ins Innere der Grabkammer. Der Eingang der Grube war mit zerbrochenen Steinen aus der Mastaba gefüllt, dazwischen befanden sich Fragmente von lebensgroßen Statuen aus Kalkstein, so wie eine Sitzstatue mit einer breiten Perücke und einem kurzen Rock. Nur der untere Teil (abwärts der Taille) wurde gefunden. Vermutlich war es eine Kultstatue des Sesostris-anch, die einst in der Grabkammer des Grabbesitzers stand. Des weiteren wurden hier auch die Fragmente von drei oder vier beschrifteten Blöcke aus rosa Granit gefunden (siehe Bild), die sich heute im Metropolitan-Museum in New York befinden.

|

|

|

Türsturz von der Mastaba des Sesostris-anch

in el-Lisht |

| Dieser Türsturz aus Granit wurde während der Grabungssaison 1932-33 im Grabungsschacht 8 (dem Grabräubereingang zur Krypta des Sesostris-anch) zusammen mit zwei weiteren Fragmenten aus rosa Granit am Ende des Ganges in einer Tiefe von ungefähr 6 Meter gefunden. |

|

Bild: Courtesy to the MET (public domain) |

Im Metropolitan Museum of New York (Acc-Nr.: 33.1.2a-c) befindet sich eine Sitzstatue des Sesostris-anch, die aus den Trümmern des "Pit 9" geborgen wurde. Sie ist aus Kalkstein und hat die Maße H. 50 cm - Breite 36 cm) (leider kein Foto).

| Imhotep - Feldervorsteher - |

Der "Feldervorsteher" Imhotep diente in der 12. Dynastie unter den Königen Sesostris I. und seinem Sohn und Nachfolger Amenemhet II. Der hohe Beamte Imhotep ist eigentlich nur durch seine Mastaba Nr. 5117 rechts vom Aufweg der Pyramidenanlage Sesostris I. - nahe deren Umfassungsmauer bekannt.

Imhotep trug eine Reihe wichtiger Titel, wobei die meisten seiner Titel religiösen Charakters sind - Es ist zu vermuten, dass Imhotep am Anfang seiner Kariere im priesterlichem Dienst stand und später an den Königshof wechselte.

Feldervorsteher (jmi-rA AH.wt)

Mitglied der Elite,

Vorsteher an Aktion,

königlicher Siegler,

Sem-Priester,

Oberster Vorlesepriester (Xrj-HAbt Hrj-tp)

und Vorsteher aller Arbeiten (jmj rA kAt nbw)

Wahres Oberhaupt der Verteilung (Hrj-wDb mAa)

Ankleidepriester (Stolist) des Horus und des Min (smA-@r; smA-Mnw)

[Schreiber[ der Gottesworte,

Schreiber der Gottesbücher,

Leiter aller Schürze (xrp Sndy.t nb.t)

Einziger Freund (smr wa.ty)

Vormals wurde sein höchster Titel als Hoherpriester von Heliopolis gelesen, dabei handelt es sich jedoch wohl um eine Fehlinterpretation (1).

Die Entdeckung

der Mastaba 5117

Die Mastaba wurde 1894 von Gautier entdeckt, der aber

hauptsächlich mit der Ausgrabung des Sese-neb-enef Grabschachtes beschäftigt

war, der außerhalb der nordöstlichen Ecke der Imhotep-Umfassungsmauer lag.

Erst während der Grabungsmission von 1914 entdeckte die Ägyptische

Expedition den großen Grabkomplex von Imhotep, der sich in einem Winkel

befand, welcher durch das obere Ende des Aufweges und der nördlichen Hälfte

der östlichen Umfassungsmauer der Pyramide des Sesostris I. gebildet wurde.

Bald wurde die Mastaba des Feldervorstehers Imhotep bekannt für die beiden

Holzstatuetten, die man in seiner Umfassungsmauer ausgelagert fand.

Nach Ausbruch des I. Weltkrieges wurden die Arbeiten unterbrochen und aus unbekannten Gründen nicht sofort nach Ende des Krieges 1916/17 wiederaufgenommen. Leider überlebten auch keinerlei Aufzeichnungen oder ein kurzes Grabungstagebuch oder ein paar skizzenhafte Pläne die Ausgrabungspause (3). Erst im Jahre 1984 wurden die Ausgrabungsarbeiten in der Imhotep-Mastaba durch das Team von Dieter Arnold im Auftrage des Metropolitan Museums fortgesetzt. Eines der Hauptergebnisse war die Dokumentation eines religiösen Textes in der Mastaba 5117 und danach ging man dazu über, die Umfassungsmauer in einem flachen und moderatem Level auf ein mäßiges Niveau zu rekonstruieren (3).

Schon die Ausgrabung von 1914 hatte gezeigt, dass das Imhotep-Grab kein isoliertes Bauwerk war, sondern Teil des Kern-Friedhofes, der sich im Osten fortsetzt. Große unerforschte Backsteinmauern, die man 18 m östlich der Ostwand der Imhotep-Mastaba fand, lassen lt. Dr. Arnold (3) auf die Existenz einer weiteren großen Grabanlage schließen.

Den Recherchen von Dieter Arnold zufolge kann der Baubeginn der Mastaba in den späten Jahren von König Sesostris I. datiert werden, aber die Bestattung des Grabeigentümers Imhotep kann erst einige Zeit später erfolgt sein, wahrscheinlich erst in der Regierungszeit von Amenemhet II. (3). Die Ausgrabungen von 1986 ergaben, dass die östliche Umfassungsmauer der Imhotep-Mastaba nicht direkt auf der natürlichen Oberfläche des Plateaus errichtet wurde. Es ist lt. Dr. Arnold höchst unwahrscheinlich, dass der Grabbau vor der Fertigstellung der nördlichen Backsteinmauer, welche den königlichen Aufweg flankiert, durchgeführt wurde (3).

Die

Umfassungsmauern:

Der Grabkomplex des Imhotep ist von einer äußeren

rechteckigen Ziegelumfassungs-Mauer von 27,67 x 30,45 m umgeben. Die Umfassung

erstreckt sich über weitere 6,25 m in die nordwestliche Ecke, wo es eine

mastaba-ähnliche Steinstruktur umgibt. Die 1,75-2 m dicke Mauer hatte ein

tiefes, hervorstehendes Fundament, war geneigt und natürlich verputzt und

weiß getüncht (3).

Die Südwand der äußeren Umfassungsmauer enthielt einen von zwei Holzbalken bedeckten Hohlraum (Kammer) mit einem Holzschrein, in dem sich ein Anubis-Fetisch befand und daneben standen zwei Holzstatuetten mit der roten (MMA 14.3.17) und weißen Krone (Kairo JdE 44951) befanden. Der aus Holz bestehende Schrein (Höhe 59,3cm, Breite 32cm, Tiefe 23cm) - heute im Metropolitan Museum (MET Nr. 14.318) in Form einer Kapelle, weist an seiner Vorderseite eine zweiflügelige Tür mit Schieberiegel auf. Der "Anubis-Fetisch" bestand aus Leinen, Fell, Zedernholz und Salbe und befindet sich heute ebenfalls im Metropolitan Museum (Nr. 14.3.19-20). Es handelt sich um einen Zederholzstab in einem Alabastertopf mit einem Fell, eingewickelt in Leinenbinden (Höhe der Vase: 9,2 cm - Durchmesser 10 cm; Höhe des Ständers: 59 cm).

|

|

Schrein mit Anubisfetisch (altägyptisch: Imiut)

heute im Metropolitan Museum New York |

|

Bild: Courtesy Metropolitan Museum New York

|

Etwas weiter im Westen wurden in einer anderen Kammer in der südlichen Umfassungsmauer wurden zwei Holzboote gefunden, die außerhalb der Umfassungsmauer hintereinander ausgerichtet und parallel zur Mauer - jedoch auf unterschiedlichen Ebenen - deponiert waren. Das besser erhaltene Boot A (das westliche) war durch eine Art Dach oder Gewölbe aus Ziegeln geschützt. Auch um das Boot B herum wurden Ziegelsteine entdeckt - aber das Dach war nicht mehr vorhanden (3).

|

|

|

Eines der beiden Holzmodellboote, (MET

14.3.23) |

| Dieter Arnold (3)vermutet, dass diese beiden Modelle symbolische Boote darstellen, welche für die Reise nach Abydos verwendet wurden. |

|

Foto: Courtesy to the Metropolitan-Museum New

York |

Die innere, aus Stein erbaute Umfassungsmauer der Imhotep-Mastaba und maß 13,65 x 20,20 m und war nur zwei Ellen breit und konnte nicht höher als 2,50 m gewesen sein. Zwar wurden genügend Spuren des Steinfundaments gefunden, um den Verlauf um die Mastaba im Osten, Süden und Westen verfolgen zu können, aber im Norden sind keinerlei Spuren vom Mauerwerk mehr erhalten. Die Position des Einganges durch die Mauer in den inneren Bezirk des Mastaba-Hofes kann nicht mehr ermittelt werden, da eine große Anzahl von Grabschächten zwischen der inneren und der äußeren Umfassungsmauer die Position des Zuganges nachträglich zerstörten (3).

Die Solarboote:

In einer mit Ziegeln ausgekleideten Grube (in

der engen Passage zwischen der Mastaba und der südlichen Steinmauer) wurde

1913-14 in einem Versteck die Überreste von zwei Modell-Sonnenbooten

gefunden. Diese bestanden aus zwei Bug- und Heckteile sowie zwei

vollständigen Sätzen der symbolischen oder magischen Objekte, welche auf den

Decks von Booten dieser Art zu sehen sind. Die

Boote sind aus stuckiertem Holz und waren bemalt. Eines davon (MMA 14.3.22)

befindet sich heute im Metropolitan Museum New York.

|

|

|

Solar-Modell-Boot aus Holz (MET 14.3.212) |

|

Foto: Courtesy to the Metropolitan-Museum New

York |

Die beiden

Holz-Statuen:

Die Grabanlage des Imhotep ist vor

allem durch die Auffindung von zwei hölzernen Königsstatuen, welche man im

Jahre 1914 bei den Ausgrabungen entdeckte, bekannt. Gefunden wurden sie in

einer kleinen verborgenen Ziegelkammer, die sich im südlichen Teil der

Ziegel-Umfassungsmauer des Grabbezirks von Imhotep befand. Die Kammer war mit

rotem Putz ausgekleidet und das Dach bestand aus Brettern (zwei Holzbalken).

Teile der Statuen sind stuckiert und bemalt. Der in Schreitstellung

dargestellte König trägt einmal die rote und einmal die weiße Krone und

hält in seiner linken Hand einen Stab.

|

|

Zwei Statuen aus Zedernholz links: mit der oberägyptischen

Krone rechts: mit der

unterägyptischen Krone

Bild: W. M. Petrie 1915, London |

Die Mastaba:

Die Mastaba des Imhotep ist heute leider in

einem schlechten Erhaltungszustand und misst 6,50 x 13 m und war von zwei

Umfassungsmauern umgeben, die äußere aus Lehmziegeln und die innere aus

Stein (siehe oben).

In dem engen Durchgang, der sich zwischen der nördlichen, inneren Steinmauer und der Imhotep-Mastaba befindet, fanden die Ausgräber zwei Hauptschächte: Nr. 5117 von Imhotep und östlich davon der Schacht 5124 für eine zweite, nicht identifizierte Person. Im Außenhof befinden sich des weiteren mehr als ein Dutzend Schächte aus späterer Zeit.

Bei den jüngeren Ausgrabungen des Metropolitan Museums in der Grabungssaison von 1986 fand das Team von Dieter Arnold in der Nähe des nördlichen Endes der Ostwand der Umfassungsmauer eine durch Ziegeln blockierte, 1,40 m lange Konstruktionslücke, hinter der in westlicher Richtung ein schräges, eingangsähnliches Loch in den Untergrund geschnitten war - anscheinend das obere Ende eines Treppengrabschachtes. Da der Fels-Stein hier ziemlich zerbrechlich war, ist er während der Bauzeit mit Ziegeln repariert worden.

Der Schacht fällt in einem Winkel von 45 ° ab und führt 15 m in die Tiefe und biegt dann nach Süden in einen weniger geneigten Durchgang ab. Der Boden vor der inneren Treppe war geglättet - evtl. um den Durchgang eines großen Gegenstandes zu erleichtern. Nach Dieter Arnold ist zu vermuten, dass der Treppenabgang zum Absenken des Sarkophages verwendet wurde.

Der nicht so stark geneigte

Durchgang setzt sich fort und trifft auf eine über 2 m dicke Ziegelblockade,

die sparsam gesetzt waren und nicht die Aussparung des Türrahmes ausfüllten,

welche nach Arnold möglicherweise damals eine Steinblockierung erhalten

sollte. Dieses war auch das untere Ende des 1,60 x 1,80 m breiten

vertikalen Schachtes 5117, der von der Nordseite der Mastaba absteigt.

In den Boden der Schachtkammer war eine Grube eingelassen, in welcher der Sarkophag

stand. Da während der kurzen Grabungsperiode im Jahre 1914 keine Restaurierung

oder Säuberung in der Grabkammer stattgefunden hatte, befand sie sich bei der

Nachgrabung durch Dieter Arnold vom Metropolitan Museum im Oktober des Jahres

1988 in demselben chaotischen Zustand, wie ihn die Grabräuber der Antike

hinterlassen hatten. Die Türblockierung war in den Innenraum gefallen, die

Dachblöcke des Sarkophages waren zertrümmert und ragten aus der

Sarkophaggrube heraus und Teile des Kammerdaches waren zusammengebrochen. Erst

nach einer gründlichen Reinigung der Sarkophagkammer konnte sich das Team

Dieter Arnold einen Überblick verschaffen (3).

Die Krypta besteht aus einem oberen Raum mit einem Durchmesser von 3,10 x 3,70 m und einer Höhe von 2,88 m mit einer leicht gewölbten Decke. In der Westwand wurden zwei Paar quadratische Löcher übereinander und zwei gegenüber jeder Gruppe im Boden der Kammer. Lt. Dieter Arnold beherbergten sie die Balken des Hebegerüstes, welches zum Absenken des Sarkophags und seines Deckels benutzt wurden.

Der Boden der Kammer ist im westlichen Teil teilweise vertieft und mit drei Schichten Kalksteinplatten verkleidet. So entstand eine Sarkophaggrube / oder Kammer (?) mit einer Größe von 1,10 x 2,55 m - etwa 2,33 m unter dem Bodenniveau der Grabkammer. Die Ausgräber von 1988 fanden die Sarkophaggrube noch mit drei Dachbalken bedeckt - ursprünglich war die Sarkophag-Grube mit fünf großen Kalksteinplatten von etwa 28 x 55 x 1,93 m bedeckt (3), wobei man zwei davon im Norden und eine im Süden (auf die Seite gelegt) der Kammer fand.

Sarkophag und Kanopen-Nische:

Im oberen Teil der

Sarkophaggrube befand sich eine Kanopen-Nische und war ebenfalls mit Kalkstein

verkleidet. Die Nische misst 51 x 75 cm und war 78 cm tief und ebenfalls

von den Kalksteinplatten ausgekleidet. Die Grabräuber hoben zwei der Platten

der Sarkophaggrube und die eine Platte der Kanopen-Nische an und warfen die

Fragmente davon oben auf den Sarkophag. Sie raubten das Innere des Sarkophages

vollständig aus und zerstörten dessen Inhalt. Knoch, Tonscherben, Perlen und

winzige Goldfolienstücke, welcher die Ausgräber noch im Sarg fanden, zeigen,

dass eine Bestattung stattgefunden hatte (3).

Die Wände der Sarkophaggrube waren mit Pyramidentexten beschriftet. Den oberen Rand bildete ein horizontales Inschriftenband mit den Namen und den Titeln des Grabeigentümers. Darunter befanden sich 180 Spalten mit religiösen Texten, die von James Allen publiziert wurden. Der Sarkophag selber war jedoch undekoriert geblieben.

Der grauschwarze Granodiorit-Sarkophag ist vollständig erhalten und stellt einen einfachen, archaischen Typ 2 dar. Der untere Teil ist kastenförmig und besitzt eine abgeschrägte Unterkante. Die äußeren Oberkanten des unteren Teils sind unvollendet geblieben und zeigen ein 8 cm hohes und 0,5 cm dickes Band von Schutzbossen.

Der Sarkophagdeckel wurde von den Grabräubern geöffnet und dann in die Lücke zwischen Sarkophag und der Westwand der Grube geschoben, was die Ausgräber vor ein Problem stellte beim Herausziehen. Der Deckel besteht aus einer einfachen Platte mit einer abgerundeten Oberseite. Die Griff-Knöpfe sind zerschlagen worden - aber in den Trümmern der Sarkophaggrube wurde ein einseitiger Griff mit einem Durchmesser von 14,5 x 15 cm gefunden.

| Hor - Obervermögensverwalter |

Hor amtierte im 1. Regierungsjahrzehnt unter der Regierung von Sesostris I. als "Obervermögensverwalter im ganzen Land (jmj-rA-pr-wr-ntA-r-Dr=f) und auch schon im letzten Regierungsjahrzehnt von Amenemhet I. Hor ist von zwei Objektgruppen bekannt und hatte in Abydos eine Kapelle, aus der verschiedene Stelen stammen.

Hor leitete eine Expedition in das Wadi el-Hudi, wo er eine Stele errichtete, auf der er von seiner Expedition berichtete. Die Stele is unter Sesostris I. datiert - jedoch nur mit dem Königsnamen und ohne ein Datum. Auf der Stele wird berichtet, wie Hor Amethyst für seinen König abbauen ließ. Eine der Abydos-Stelen aus seiner Kapelle ist in das Jahr 9 von Sesostris I. datiert und befindet sich heute im Louvre (C 2). Auf ihr wird seine Titulatur überliefert mit den Titeln:

Mitglied der Elite

Vorderster an Aktion

Königlicher Siegler

Einziger (einzigartiger) Freund

Priester des Month, Herr von Theben

Vorsteher der Torwache

Der Name seiner Mutter lautete "Senet" - der Name seines Vaters ist nicht überliefert. Neben den oben genannten Titeln war Hor auch Priesteraufseher am Tempel der Amenemhet I.-Pyramide

| Nacht - Obervermögensverwalter |

Nacht war wahrscheinlich der Nachfolger des Obervermögensverwalters "Hor", der im Jahre 9 von Sesostris I. noch im Amt war (im Jahre 25 ist wiederum ein gewisser Antef/Intef bezeugt, der dann der Nachfolger von Nacht gewesen sein muss). Der Obervermögensverwalter Nacht ist von verschiedenen Quellen bekannt und ist lt. Wolfraum Grajetzki (die höchsten Beamten) ca. um das Jahr 12 von Sesostris I. belegt. After Dorothea Arnold (Amenemhat I. and the Early Twelfth Dynastie at Thebes, page 30) scheint Nacht ungefähr im 14. oder 15. Regierungsjahr von Sesostris I. gestorben zu sein.

Der Nachfolger von Nacht war Intef, welcher evtl. der Eigentümer der großen nördlichen Mastaba von el-Lisht war und diesen Titel des Obervermögensverwalters bis zum Ende der Regierungszeit von Sesostris I. trug.

Sein mit Reliefs ausgeschmücktes Grab in der Nähe der Amenemhet I.-Pyramide wurde 1894-95 und später noch mal 1913-14 ausgegraben.

|

|

|

Die freigelegte Mastaba des Nacht |

|

Bild: Arthur Mace (1874-1828) gemeinfrei |

Ebenfalls mit Reliefs ausgeschmückt war die ca. 6,70 m x 11,90 m große Kapelle. Nur wenige Fragmente der Reliefdekoration blieben erhalten. Hier wurde auch eine lebensgroße Statue aus Granite von Nacht gefunden, die sich heute im Ägyptischen Museum Kairo (CG 409) befindet. Eine zweite Statue ohne Herkunftsangabe (und mit einem im 18. Jahrhundert modern ergänzten Kopf) befindet sich heute im Nationalen Archäologischen Museum Neapel.

Nacht erscheint auch auf einer Kontrollmarke (siehe Arnold, Felix, The South Cemeteries of Lisht, New York 1990, S. 110) auf einem Block, der sich verbaut in der Pyramide von Sesostris I. fand. Die Kontrollmarke ist undatiert, fand sich aber in einem Bereich der Pyramide, der mit aller Vorsicht ins 11. bis 14. Regierungsjahr von Sesostris I. datiert werden kann (evtl. damit ins 12. Regierungsjahr nach Dieter Arnold (3). Die Kontrollmarke ist zu lesen: "Dritter Monat der Überschwemmung, Tag 24. Der königliche Siegelträger, der [Chef] Verwalter, Nacht". (Quelle: Felix Arnold, The Control Notes and Team Marks, p. 110 [N 219].

|

|

Statue des Obervermögensverwalters Nacht Die Inschriften auf dieser Statue benennen Nacht als "Sohn einer Dame mit dem Namen Sat-Hathor." |

| Bild:

Nakht

naples.jpg Autor: Udimo - wikipedia Sept. 2017 Lizenz: CC-BY-SA-4.0 |

Die Mastaba:

Die Mastaba 493 des Obervermögensverwalters und Siegelbewahrers Nacht

befindet sich südlich der des Antefoqers (in der Nähe der Amenemhet

I.-Pyramide (dem 1. König unter dem er diente) und war schon in der 13.

Dynastie durch die Überbauung mit Häusern größtenteils zerstört.

Die Anlage war wohl den thebanischen Terrassentempeln nachempfunden. Sie wurde von einer unteren Umfassungsmauer und einer höher gelegenen inneren Mauer umgeben, die beide aus Lehmziegeln bestand. Die Umfassungsmauer wurde später an der Nord- und Südseite vergrößert.

|

|

|

Grundriss der Mastaba 493 des Nacht |

|

Plan nach Arthur C. Mace (1874-1928) gemeinfrei |

Die äußere Umfassungsmauer bildete einen Vorhof, der wohl original 12 m breit war und im Verlauf der folgenden Jahre auf 22,50 m erweitert wurde. Die innere Umfassung aus einer dicken Backsteinmauer war an den Seiten 1,90 m dick und evtl. zwischen 2 - 3,5 m hoch. An der Ostseite der Mauer, die vermutlich 2,50 m dick war befand sich möglicherweise ein Pylon von wenigstens 5 m Höhe.

Im Innenhof der zweiten Ziegelumfassungsmauer befand sich an seinem äußersten westlichen Ende eine Kapelle oder Ähnliches aus Stein. Das Kultgebäude, bildete den Oberbau des Grabes und war von Ost nach West ausgerichtet. Der Eingang des 11,90 x 6,70 m großen Gebäudes war ein Portikus, dem zwei Säulen vorgelagert waren. Das Innere der Kapelle konnte nicht mehr vollständig rekonstruiert werden - nur ein 3 x 5,80 m großer Raum und eine schmale Kammer (oder ein offener Korridor ?) konnte von den Ausgräbern festgestellt werden. An der Rückwand der Kapelle entdeckte Gautier die vollständig erhaltene, lebensgroße Sitzstatue des Grabeigentümers, die sich heute im Museum Kairo befindet (JdE 31880). Sein Name und seine Titeln sind auf der Vorderseite des Sitzes und oben auf der Basis aufgeführt. Der Ausführungsstil der Statue erinnert an die Regierungszeit von Amenemhet I.

|

|

Lebensgroße Statue des

Obervermögensverwalters Nacht Nacht diente als Obervermögensverwalter unter Sesostris

I. und starb in etwas dem 20. oder 25-. Regierungsjahr des Königs. Der

Stil der Statue mit einem hohen, gerundeten Rückenpfeiler weist jedoch

auf einen Ursprung aus der Zeit von Amenemhet I. in Lisht-Nord hin - so

dass anzunehmen ist, dass Nacht auch schon in den letzten

Regierungsjahren von Amenemhet I. im Amt war.

|

| Bild: Courtesy www.meretsegerbooks.com”. |

Das unterirdische Kammersystem der Mastaba ist recht komplex. Ein Begräbnisschacht, der nordöstlich der Kapelle liegt und einen Durchmesser von 1,05 x 1,05 m hat, führt 14 m in die Tiefe. Dort mündet er in eine Kammer, welche von Arbeitern genutzt wurde. Bei den Ausgrabungen wurden drei Verschlusssteine gefunden. Von dort aus führt ein 6 m langer Gang nach Südwesten unter das Zentrum der Kapelle und mündet in eine Kammer, welche Ausbuchtungen mit nicht in Position gebrachten Verschlusssteinen aufweist. Über der Kammer befindet sich ein senkrechter Konstruktionsschacht, dessen oberes Ende durch den Bau der Kapelle verschlossen wurde.

Ein absteigender Gang führt von der Kammer aus in südwestlicher Richtung zur Grabkammer des Nacht, die aber wegen des Grundwassers bislang nicht untersucht werden konnte.

|

|

Gang zur überfluteten Grabkammer

Bild: Arthur Mace (1874-1828) gemeinfrei |

Eine 1m hohe und 2,40 m lange Nische, deren Funktion unbekannt ist, befindet sich am unteren Ende des Konstruktionsschachtes (an der Südostseite). Ein 12,30 m langer, absteigender Gang führt von der Nordwestseite des Korridors aus in eine 1,90 x 2,50 m messende Felskammer. Nachträglich wurden am unteren Ende des Begräbnisschachtes östlich und westlich davon fünf Sarg-Nischen angebracht. An der Nordseite wurde zudem ein 6,50 m langer Gang hinzugefügt (3).

In den beiden Höfen der Mastaba wurden 15 sekundäre Grabschächte gefunden - neun im inneren und sechs im äußeren Hof (Quelle: Wikipedia/Amenemhet I.-Pyramide und Dieter Arnold, Middle Kingdom Tomb Architecture at Lisht, New York 2008, S. 72-77)

Zwei weitere, schwer beschädigte Köpfe wurden nahe der nordwestlichen Ecke der Mastaba gefunden. Der kleinere, 15 cm hohe, Kopf aus rotem Granit wurde wahrscheinlich vor Ort gelassen, während der größere Kopf aus Kalkstein sich heute im Metropolitan Museum in New York befindet (MMA 15.3.165) (3). Beide Köpfe zeigen einen Mann mit kurzen Haaren. Die künstlerische Ausführung, besonders die großen, offenen Augen des größeren Kopfes sind unüblich und scheinen Ausländer zu zeigen, was vermuten lässt, dass diese zu keinen privaten Statuen aus der Mastaba 493 darstellen, sondern Skulpturen aus dem königlichen Pyramidentempel (3).

Eine Kalkstein-Statuette (heute im Metropolitan-Museum 15.3.574), die man inmitten eines zusätzlichen Grabschachtes (Nr. 449) fand, wurde auf die 12. Dynastie datiert und könnte evtl. zu der originalen Grabausstattung des Nacht gehört haben.

| Intef - Obervermögensverwalter |

Der hohe Beamte Intef diente unter König Sesostris I. als Obervermögensverwalter und Kämmerer. Er besaß auf dem Nordfriedhof in Abydos einen Kenotaph mit einer schönen bemalten Stele aus Kalkstein darin. Diese Stele wurde bei einer Grabung von Auguste Mariette 1870 entdeckt und befindet sich heute im Museum Cairo CG 20561.

Intef/Antef (Jnj–jtj.f) ist belegt durch eine Statue und mehreren Stelen aus Abydos, die in das 24. und 25. Jahr König Sesostris I. datierte sind. (Siehe Wolfram Grajetzki - die höchsten Beamten der Ägyptischen Zentralverwaltung zur Zeit des Mittleren Reiches / Achet-Verlag 2003). Dieses sind die Stelen (3)

Kairo CG 20561 (mit dem Titel: Vorsteher des Hauses, Intef) (2)

Stele Paris, Louvre C 157......mit der Angabe des Jahres 25 (2)

Stele Paris, Louvre C 167------(Vorsteher des Hauses, Intef) (2)

Stele, Stanford University Museum, Nr. SM 17202

Nach Arnold (Senwosret I. vol. 1, p. 15) wurde von

einer französischen Grabungsmission unter der Leitung von Gautier ein von

Richard Lepsius als LXII aufgelisteter sehr zerstörter Beerdigungskomplex

nördlich der Pyramide von Sesostris 1 ausgegraben. Gautier entdeckte dabei

ein langes Fragment einer interessanten, aber inkompletten biografischen

Inschrift. 1908 erhielt die Ägyptische Expedition die Genehmigung, die gesamte

Krypta mit dem Sarkophag und den Kanopen für eine Rekonstruktion

/Wiederaufbau im Metropolitan Museum zu entfernen. In den Jahren 1913-14

wurden die Sanierungsarbeiten in dem Grab dann fortgeführt - leider aber

nicht dokumentiert. Der Name des Grabbesitzers blieb dabei leider unbekannt

aber die ungewöhnliche Proportion und das Erscheinungsbild des Grabs deuten

daraufhin, dass der Grabbesitzer eine hochrangige Persönlichkeit gewesen sein

musste. Fragmente der autobiographischen Inschrift deuten darauf hin, dass der

letzte Buchstabe des Namens ein "f" ist. Dieses ist evtl. zu dem

tradionellen thebanischen Namen "Intef" zu ergänzen, was zu dem

autobiografischen Text mit der Zeile: "Sohn eines Noblen im südlichen

Land". Spekulationen gehen dazu, diesen mit "Intef" dem

königlichen Obervermögensverwalter und Kämmerer - einem hohen Beamten am

Hof von König Sesostris I. zu identifizieren und dessen Grab bislang noch

nicht gefunden wurde. Er folgte dem Obervermögensverwalter Nacht (siehe

oben), dem Besitzer der Mastaba 393 in el-Lischt-Nord, in seinem Amt

Einige Titel sind in der Mastaba erhalten geblieben - wenn dieses Grab dem Obervermögensverwalter Intef gehören, sind es nicht seine höchsten Titel: (3):

Xrj-tp Xrj-Hbt nsw =Oberster königlicher Vorlesepriester,

wr Hb = großer Jäger,

Xrj-tpj n bjt = Oberster des "bjt"-Bootes,

jmy-rA-S = Vorsteher der Steinarbeiten,

Die

Umfassungsmauer:

Das Innere des Hofes wurde von der 15,34 x 25,85 m großen Mastaba dominiert,

wobei nur ein relativ schmaler Durchgang entlang seiner Seiten übrig blieb.

Aus den Fragmenten konnte nur eine steile Neigung des Gebäudes von 81°

gemessen werden. Der Kern der Mastaba bestand aus unregelmä0ig geformten

Feldsteinen, die von einer Kalksteinhülle zusammengehalten wurden. Diese Mauern standen 1894-95 über zwei Meter hoch und waren 1934 noch gut sichtbar, wurden aber seitdem

abgeflacht (3)

Dekoration:

Es gibt nach Gauthier

(Gautier, Licht, fig. 76) Hinweise darauf, dass zwei Kultnischen Teil der

Ostseite der Mastaba waren - eine Haupt- und eine Nebennische. Gauthier gibt

die nördliche davon auf dem französischen Plan als "Stele" an. Der

Expeditionsplan zeigt auch eine flache Aussparung in der Mitte der Ostwand,

welche evtl. auf die ursprüngliche Position eines autobiografischen Textes

hinweist. Fragmente mit wenigen Hieroglyphen in versunkenem im erhabenen

Relief (von einer vertikalen Inschrift) wurden in den Trümmern des

sogenannten "French-tomb" nahe der nordwestlichen Ecke der Großen

Nord-Mastaba gefunden. Des weiteren fand man u. a. Fragmente einer Perücke

eines Mannes, ebenfalls im erhabenen Relief (gefunden in der Krypta des "French-tomb",

eine vertikale Begrenzungslinie mit Spuren von Hieroglyphen. (3)

Auf der äußeren Frontseite der Mastaba (höchstwahrscheinlich in

der zentralen Aussparung der Ostseite) befand sich eine lange biografische

Inschrift, welche die Ägyptologen seit ihrer Entdeckung im Jahre 1894 fasziniert

hatte - aber niemals zufriedenstellend untersucht wurde. Wie schon oben

erwähnt, wies Gauthier auf eine Stele hin, welche in seinem Mastaba-Plan

möglicherweise in eine Nische geraten war.

Zwei größere und ungefähr 21 kleinere Fragmente der Inschrift wurden geborgen und lassen einen Text von ungefähr 20 Kolumnen mit einer Breite von ca. 1,50 m vermuten. Ein kleines Fragment von zwei großen und detaillierten Hieroglyphen lässt auf einen weiteren, längeren Text - evtl. ursprünglich vom Türrahmen der Kult-Kammer vermuten (3).

Untergrundstrukturen

der Mastaba:

Die unterirdischen Räume der Mastaba bestehen aus

einer Passage mit einer Neigung von 14° und einem Sarkophag am unteren Ende.

Der Durchgang/Passage (1,07m breit und 1,28-1,30 m hoch) war mit

Pflastersteinen sowie Wand- und Deckenblöcken verkleidet. Die Deckenblöcke

wurden in flache Sockel versenkt, die in der Oberkante der Wandblöcke

geschnitten waren. Interessanterweise besitzt die Mastaba keine

Sarkophagkammer - der Sarg stand am unteren Ende des Durchganges, der sich vom

oberen Teil durch eine auf 10° verringerte Neigung unterschied.

Der Sarkophag füllte das untere Ende des Durchganges vollständig aus und ließ keinen Platz für die Zugabe von Grabbeigaben, wobei sich dann die Frage stellt, warum der hochrangige Beamte, der dieses Grab erbauen ließ, diese ungewöhnliche Anordnung akzeptierte?

Nach der Bestattung wurde ein Fallgitter, das aus einer gigantischen, 1,90 m hohen Steinplatte, die wahrscheinlich 1,60 Tonnen wog, direkt vor dem Sarkophag abgesenkt. Der abfallende Durchgang selbst war mit mehr als 10 Blöcken ausgefüllt, die ungefähr 2 x 2 x 2 Ellen (1,05 m) maßen und jeweils 2,7 Tonnen wogen, was sehr ungewöhnlich war, da nur die Pyramiden der Könige Amenemhet I., Sesostris I. und evtl. noch Amenemhet II. so stark blockiert waren. Normale Mastabas der Beamten waren meistens mit einem Fallgitter und einer Feldstein-Füllung gesichert waren (3).

Grabräuber:

Auch die Große Nord-Mastaba wurde ein

Opfer der Grabräuber. Die oben beschriebene Grabblockierung der Nord-Mastaba

war praktisch undurchdringlich und es wäre für die Räuber ein zu großer

Aufwand, sich durch 10 Meter Kalkstein zu meißeln. Eine Möglichkeit dieses

zu umgehen und direkt auf das "Dach" der Grabkammer zu gelangen,

wäre das Graben eines schmalen Zugangs durch das viel weichere anstehende

Felsgestein (3).

Allerdings stellten sich die Grabräuber auch nicht sehr geschickt an. Sie hatten die Position des Sarkophages falsch berechnet und durchbrachen das Durchgangsdach etwa vier Meter zu weit nördlich. Nachdem sie zwei der Blöcke im Durchgang zerstört hatten, gaben sie diese schwierige Arbeit auf und verlängerten ihren Grabräuberzugang und durchbrachen erneut die Decke etwa 1,50 m vom Fallgitter entfernt. Sie mussten immer noch die beiden untersten Blöcke in Stücke schneiden und das Fallgitter zerstören. Der Standort des Sarkophages wurde von der Südseite her angesteckt. Wahrscheinlich gruben die Grabräuber ihren Tunnel von Osten oder Westen und durchbrachen direkt das südliche Ende des Kammerdaches. Es kann nicht mehr ermittelt werden, ob diese Aktion das Ergebnis von falschen Berechnungen war oder ob noch eine andere Grabräuberbande mit der ersten Gruppe von Räubern konkurrierte. Aber das Verfahren war genau so wie die Raubgrabungen auf das benachbarte Grab von Senwosret-anch und wurden wahrscheinlich von der gleichen Räuberbande von Grabräubern durchgeführt (3).

Die Kanopenkiste war in Stücke zerbrochen, während der Sarkophag fast unbeschädigt blieb. Nur der Deckel wurde zur Seite verschoben. Da der Leiter der französischen Ausgrabungsmission keinerlei Funde erwähnte, muss der Raub "gründlich" gewesen sein und da der Sarkophag und die umliegenden Kammerwände in den Jahren 1907-1908 offiziell "entfernt" wurden (3), ist die "Verwüstung", welche Dieter Arnold bei seiner Nachgrabung vorfand, nun total! (siehe Arnold, Middle Kingdom, Tomb-Architecture at Lisht, MET, S. 30).

Der Sarkophag und

die Kanopen:

Der Sarkophag (heute im Metropolitan Museum

of Art in New York, (MMA 09.180.528a 1-2) aus grauem Granit ist eine

ausgezeichnete Arbeit der Handwerker und perfekt erhalten. Er wurde zusammen

mit dem Kanopenbehälter aus Stein gefunden. Der Deckel des Sarkophags war

unbeschädigt, obwohl er von den Grabräubern leicht zur Seite geschoben

wurde. Nur die Oberkante des Sarkophages war leicht gebrochen, als die Räuber

den Deckel anhoben. Die Oberfläche der Sarkophages ist nicht geglättet,

sondern rau belassen. Die Sargwanne ist ein

einfacher Kasten mit vier hervorstehenden dekorativen Mustern. Die Länge des

Sarkophages schrumpft von 236 cm unten auf 232 cm oben, wodurch sich die

beiden kurzen Seiten merklich neigen. Die äußere Höhe ist ca. 81-81,5 cm

(3).

Über den Inhalt des Sarkophages sind heute keine Aussagen mehr möglich, aber die Wände sind lt. Gauthier 14 cm dick. Der Deckel, eine flache Platte mit gebogenem Dach, hat an der Unterseite eine hervorstehende Kante, die zu einer entsprechenden Nut in der Box passt. Ein runder Griffknopf befand sich an jedem Ende des Deckels. Die Knöpfe wurden nach der Beisetzung zerschlagen.

Kanopenkiste:

Die Kanopen-Kiste (Basis: 59 x 59,5 cm; Höhe 22,50 cm / Deckel: 59 x 59

cm; Höhe 41,80 cm / Total: 64,30 cm bei geschlossenem Zustand) (3) - befindet

sich heute - ebenso wie der Sarkophag - im Metropolitan Museum of Art in New

York (MMA 09.180.528b 1-2). Sie wurde bei der Bestattung in einer 65 x 65 cm

breiten seitlichen Nische in der Mitte der Ostwand eingefügt und besteht aus

Granite oder Granodiorite (auf der Webseite des Museums befindet sich zwar die

Info - aber leider kein Bild). Die Kanopenbox besaß eine Höhe von 42,40 cm

und wog 294,80 kg. Sie ist ein schönes

Beispiel für die ausgezeichnete Steinarbeit der Bildhauer im Mittleren

Reich.

Die obere Hälfte wurde von den Grabräubern zerschlagen, daher mussten die Restauratoren des Metropolitan Museums die Truhe aus den gefundenen Fragmenten rekonstruieren. Normalerweise sitzt ein flacher Deckel oben auf einer hohen Kanopenkiste - aber in diesem Fall machte der untere Teil, der die vier 11,7 m tiefen Hohlräume für die Kanopengefäße enthält, nur ein Drittel der Kanopen-Kiste aus. Der Deckel - ein Hohlblock, der zwei Drittel der Gesamthöhe ausmachte, besaß eine abgerundete Oberseite mit rechteckigen Enden. Der Deckel hatte offenbar einen runden Griff, der nach erfolgter Bestattung sorgfältig abgesägt worden war. Bei den früheren Ausgrabungen wurden keine Überreste der Kanopengefäße erwähnt, welche evtl. den Namen des Grabbesitzers enthüllen (3).

| Merj / Meri / Mery - stellvertr. Schatzhausvorsteher - |

Der stellvertretende Schatzmeister und Assistenz-Siegler mit Namen Meri oder Mery liefert uns einen weiteren Bericht über Bauarbeiten in Abydos. Diese sind zu finden auf einer Stele des Meri, die sich heute im Louvre (C3) befindet. Die Inschrift ist in das Jahr 9, Monat 2 der Achet-Jahreszeit, Tag 20 unter König Sesostris I. datiert und damit besonders interessant. Der schon unter König Amenemhet I. sowie unter der Regierung von Sesostris I. amtierende "Assistenz-Siegler" Mery arbeitete im Büro des Schatzmeisters. Er berichtet auf seiner Stele in einer 21zeiligen Inschrift über Arbeiten im Namen des Königs in Abydos. Die Inschrift der Stele hat zwei Teile: in den ersten 7 Zeilen berichtet er über seine Arbeit im Tempel des Osiris-Chontamenti und dass sein Herr (Sesostris I.) ihn auf eine Mission gesandt hatte, um für seinen König einen "Platz in der Ewigkeit in Rosetau zu errichten.

Mery ist selbst ebenfalls auf der Stele - im unteren Teil - zu sehen. Die Szene zeigt eine Opferdarstellung mit Opfergaben von heiligen Ölen. An dieser Szene sind links der Siegelträger Mery zu sehen, der auf einem Stuhl sitzt - hinter ihm stehen zwei kleinere Personen und eine weibliche Figur neben seinem Sitz - evtl. seine Kinder? Auf der rechten Seite sitzen - ihm gegenüber - seine Eltern der ehrwürdige Hor und seine Mutter Menchet - und evtl. sind unter deren Sitzen auch noch zwei Personen zu sehen (?). Zwischen diesen beiden Gruppen steht eine Figur, welche evtl. ein Diener, ein weiterer Sohn oder Mery selbst in verjüngter und verkleinerter Darstellung sein könnte.

Mery berichtet auf seiner Stele:

| "Jahr 9, Monat 2 der Achet-Zeit, Tag 20

unter der Regierung der Majestät von Horus-Anch-mesut, dem Nebty

Anch-mesut, dem König von Ober- u. Unterägypten Cheperkare, der Sohn

des Re, Sesonstris, der ewiglich lebt, wie Re. Sein wahrhaft ihn

liebender Diener, der alles tut, was er (der König) Tag für Tag

lobt, der Ehrwürdige Herr der Ehrwürdigkeit, der stellvertretende

Träger des Siegels, Mery, Sohn von Menchet, der sagt: "Ich war

ein gehorsamer Diener, großartig im Wesen, sanft in der Liebe. Mein

Herr sandte mich aus wegen (meiner) Loyalität auf eine Mission, um

für ihn (den Bau) eines Ortes der Ewigkeit zu leiten, welcher

größer ist als der Name von Rosetau................Seine Mauern

erreichten den Himmel, der See, der gegraben worden war, erreichte den

Fluss. Die Tore, welche den Himmel durchbohrten, bestehen aus weißem

Tura-Stein. Osiris-Chontamenti freute sich über die Denkmäler

(meines) Meisters, während ich selbst in Freude war und (mein) Herz

aufgrund dessen, was ich leitete (der Bau) heftig

schlug.............".

(Übersetzung aus dem französischen nach Claude Obsommer,

Sésostris Ier) |

Um was für ein Bauwerk es sich handelte, und wo dieses lag kann heute nicht mehr bestimmt werden. Es könnte sich eventuell um einen Pyramidenbezirk gehandelt haben. Wegen der Datierung der Stele ins Jahr 9. Sesostris I. könnte es sich um die Pyramide von Amenemhet I. gehandelt haben. Die Interpretation des „Ortes der Ewigkeit “ als Pyramide ist jedoch nicht sicher.

|

|

Stele des Merj aus Abydos Die Inschrift ist in das Jahr 9, 2. Monat der Achet-Zeit (Mitte Oktober), Tag 20 unter der Herrschaft des Königs von Ober- u. Unterägypten Cheperkare Sesostris I. datiert. In einem Teil des langen Textes dieser Stele wird auf den Bau des Grabtempels und der Pyramide verwiesen, die König Sesostris I. in el-Lischt gebaut hatte. In der Hauptszene - unten auf der Stele - ist auf der linken Seite die Figur des Mery selbst zu sehen. Er sitzt auf einem Stuhl und vor ihm sitzen sein Vater Hor und seine Mutter Menchet, die geliebte Ehefrau seines Vaters.

Bild: Courtesy: Juan

R. Làzaro |

| Montuwoser - Steward und Kornbeamter - |

Mentuwoser war ein Beamter unter König Sesostris I. Seine Titel waren Steward, Kornbeamter, Aufseher aller domestizierter Tiere, einschließlich Schweine (Gutsvorsteher). Von ihm sind mehrere Stelen erhalten - eine wahrscheinlich aus Abydos mit der Datierung aus dem Jahr 17 Sesostris I., die sich heute im Metropolitan Museum New York (MMA 12.184) befindet. Der

Der Stelentext besteht aus drei waagerechten Textzeilen oben sowie 16 Textkolumnen darunter. In der ersten Zeile oben befindet sich das Datum „Jahr 17“ und die königlichen Titel und der Thronname. Im Text werden die Dienste von Mentuwoser als Gutsverwalter sowie seine Integrität, seine Erfolge im Leben und seine guten Taten gegenüber den Armen gepriesen. Im unteren Drittel des Stele sieht man im Bildfeld links Mentuwoser vor einem Opfertisch und dahinter seine Kinder.

|

|

Stele des Steward Mentuwoser Auf der Stele ist Mentuwoser sitzend vor einem reichlich gedeckten Opfertisch zu sehen. Ganz unten auf dem Tisch mit Opfergaben ist der Kopf eines Kalbes zu sehen. Des weiteren befinden sich auf dem Tisch Zwiebel, ein Rinderschenkel, verschiedene Brotsorten, Gemüse und eine Lotusblume (wenn man sie mit Wein mischt, wurde er stärker). Auf der anderen Seite des Opfertisches sind unten Mentuwosers "geliebte Tochter Dedet" und hinter ihr sein Vater "Antef, geb. von "Senet", "der seinen Namen lebendig erhält" zu sehen. Dedet riecht an einer Lotusblume. Der hinter ihr stehende Vater von Mentuwoser überreicht zwei Gefäße - eines mit Essen und das andere ist mit Bier gefüllt. Darüber befindet ist Mentuwosers Sohn "Intef/Antef" (welcher den gleichen Namen wie sein Großvater trägt) zu sehen, der die Opfergaben für Mentuwoser weiht. (Mein Dank geht an den Ägyptologen Wolfram Grajetzki, für die Hilfe bei der Übersetzung der Hieroglyphen zwecks Identifikation der drei Personen auf der rechten Seite der Stele.) public domain - Acc-Nr. 12.184 |

| Mentuhotep - General - |

Mentuhotep war lt.

seiner auf der Stele aus Buhen - heute in Florenz (No. 2540) - genannten fünf Rangtitel

ein höherer Hofbeamter, der eine leitende Funktion bei der

Unterwerfung von Unternubien inne gehabt hatte. Seine militärischen Titel

lauteten: General, Truppenvorsteher und Vorsteher der Rekruten.

Im Sanktuar des Nordtempels von Buhen wurde während der archäologischen

Mission von Champollion und dem Arzt Dr. Alessandro Ricci (1818-1829) eine

Stele aus Sandstein gefunden (heute in zwei größere Blöcke zerbrochen),

welche der Truppenvorsteher und Vorsteher der Rekruten (General) Mentuhotep

dort aufstellen ließ. Heute befindet sich diese Stele in Florenz

(Ägyptisches Museum Florenz / Inv. Nr. 2450 / alt 1542). Bei der Ausgrabung

der Stele wurde leider das untere Fragment in situ vergessen. Zwar

hatte der Arzt Ricci eine Zeichnung der Stele angefertigt - aber erst im

Jahre 1892 wurde sie von Sir Henry Lyon wiederentdeckt und an das Museo Egizio

di Firenze gesandt, um es mit dem oberen Teil zu vereinen.

Auf dem oberen Teil der Stele befindet sich ein großes Bildfeld mit der Übergabe von Gebieten an den König ("die Fremdländer, die sich in Nubien befinden") und eine Liste der gefangenen genommenen Völker und Gebiete, sowie mit einer darunter angeordneten königlichen Inschrift, welche in der Mitte leider zerstört ist. Auf dem unteren Block befinden sich ebenfalls noch Reste der königlichen Inschrift, an welcher sich die Inschrift des Generals anschließt.

Diese Inschrift des Generals und Truppenvorstehers Mentuhotep befindet sich unterhalb der königlichen Inschrift - sie unterscheidet sich von dieser durch die geänderte Schreibrichtung und besteht aus 17 Kolumnen. Wahrscheinlich befand sich in der linken, unteren Ecke eine Darstellung des Generals - leider ist dieser Teil der Stele heute zum größten Teil zerstört. Seine Titel (die üblichen Rangtitel eines hohen Hofbeamten und seine Ehrentitel und Epitheta) werden am Anfang des Textes aufgeführt. Er trägt die Titel eines Generals und Vorsteher der Rekruten. Dann wird innerhalb des Einleitungssatzes das Datum genannt und anschließend wird auf die Ereignisse Bezug genommen, d. h. über den Feldzug und den Sieg berichtet.

Die Ereignisse beziehen sich auf das 18. Regierungsjahr von Sesostris I.. Eine starke Betonung im Text bezieht sich auf die Loyalität des Mentuhoteps zu seinem Dienstherrn Sesostris I.

|

|

|

|

Stele aus dem Nordtempel von Buhen -

aufgestellt vom General Mentuhotep Die ursprüngliche Gesamthöhe der Stele aus grauem Sandstein betrug 1,92 m. Auf dem rechten Rand des Bildfeldes und in der Zeile darunter befinden sich 10 Figuren von knienden und gefesselten Gefangenen, deren Körper von einem Festungsring mit Namen gebildet wird. Sie werden von dem Gott Month an vier Stricken gehalten, wobei drei Gefangene hinter dem Gott und die restlichen sieben an einem Strick unterhalb des Bildfeldes in einer Linie angeordnet sind. Dem König werden im oberen Bildfeld Gebiete übergeben. Der Inschrift zufolge handelt es sich um die "Fremdländer, die sich in Nubien befinden". Der König trägt die Doppelfederkrone sowie einen Vorbauschurz. In den Händen hält er einen Stab und die HD-Keule. Im Bildfeld oben sind zwei Götter dargestellt - im Text werden noch einige weitere aufgeführt. Der bedeutendste Gott dieser Stele ist Month, der dem König oben gegenübersteht. Er trägt die Sonnenscheibe mit den beiden Falkenfedern und dem Doppeluräus auf dem Kopf. Er übergibt dem König die eroberten Gebiete. Hinter dem König steht ein weiterer, klein dargestellter falkenköpfiger Gott - mit einer Sonnenscheibe auf dem Kopf. Evtl. handelt es sich hier um Horus von Nubien, der im 1. oberägyptischen Gau beheimatet ist. |

|

| Im unteren Teil der Stele - unterhalb der königlichen Inschrift - beginnt die Erzählung aus dem Regierungsjahr 18 Sesostris I. des Mentuhoteps. Er berichtet, dass er zu einer Mission vom König zum Bevollmächtigten ernannt wurde. Seine fünf Rangtitel belegen, dass Mentuhotep ein höherer Hofbeamter und Militär war. Seine Militärtitel waren: Truppenvorsteher und Vorsteher der Rekruten (siehe W. Grajetzki: die höchsten Beamten der ägyptischen Zentralverwaltung des Mittleren Reiches, Achet-Verlag 2000, 126f). Wahrscheinlich befand sich in der unteren rechten Ecke eine Abbildung des Generals - leider ist heute davon nur noch ein Teil seines Kopfes erhalten. Lt. Obsomer (siehe GM 130, 1992, Fig. 4) scheint es ein stehender Mann mit dem Amtsstab in der Hand zu sein (eine allgemeine Darstellung auf Stelen). | |

|

Bild: Ancient Egypt and Archaeology - Autor unbekannt |

Bild: Stele

Sesostris I. Buhen |

| Ameni/Ameny - Herold und Expeditionsleiter - |

Der Herold Ameny leitete zusammen mit dem Wesir Antefoqer eine3756 Mann starke Expedition ins Wadi Gawasis.

| Shemai - Polizeichef im Gebiet Assuan - |

Shemai war während der Regierung von Sesostris I. Chef der Polizei im Gebiet von Assuan.

Die Stele des Shemai wurde 1901-02 und 1904 durch Lady William Cecil (älteste Tochter des William Amhurst Tyssen-Amherst, 1. Baraon Amherst von Hackney) in Qubbet el Hawa ausgegraben und gelangte durch eine Versteigerung bei Sotheby's, London 1021 durch Howard Carter, der damals beim Cleveland Museum of Art angestellt war in deren Besitz.

Das Grab des Shemai (TC 28) befindet sich am Nordwesthang des Qubbet el-Hawa - etwas über den Ruinen des einstigen koptischen Klosters des Heiligen Georgs. Das Grab wurde sehr roh aus dem anstehenden Felsen geschlagen. Bei der Auffindung war es mit Treibsand und Felsschutt verschüttet und einige große Felsbrocken blockierten den Eingang.

Im Gegensatz zu den anderen Grabstätten in diesem Teil des Qubbet el-Hawa besitzt das Grab von Shemai einen Korridor, der über 15 m lang und 1,20 m breit ist - bei einer Höhe von zwischen 1,20 - 1,80 m. Am Ende des Korridors befinden sich zwei kleine, grob ausgehauene Grabkammern. Etwa 11 m vom Eingang entfernt befindet sich teilweise noch im Korridorboden eingelassen ein 6 m tiefer Schacht, an dessen Ende sich eine dritte kleine Grabkammer befindet. Dort wurden Keramiken unterschiedlicher Qualität und Form sowie Pfeilspitzen und Perlen (vorwiegend blau glasiert) gefunden.

Das Ausgrabungsteam fand am Boden des Schachtes eine Kalksteinstele, deren Sims und der obere Teil erhalten geblieben sind. Die Hieroglyphen waren mit Farbe ausgemalt. Unter dem Sims befindet sich eine Inschrift.

Fragmente einer zweiten Kalksteinstele wurden ebenfalls im Schacht gefunden. Die Inschrift darauf war jedoch nur aufgemalt und ist schlecht erhalten. Übrig blieben einige Teile eines Textes, bestehend aus fünf Zeilen. Die Grabstätte war in der Antike vollkommen ausgeraubt worden - und auch beim Säubern des Sandes fand man keinerlei Reste der Grabausstattung.

|

|

Stele des Polizeichef Shemai Die Stele des Shemai wurde 1904 während der Ausgrabungsarbeiten von Lady William Cecil (Cecil tomb no. 28 in Qubbet el-Hawa entdeckt. Die Kalkstein-Stele wurde am Boden eines Schachtes gefunden. Der Sims und der obere Teil der Stele sind erhalten geblieben. Die Darstellungen und die Inschriften sind sehr sauber geschnitten - die Hieroglyphen waren mit Farbe ausgemalt.. Bild: Courtesy for public domain (CC0) to the Cleveland Museum, USA. |

| Dedu-Sobek - Aufseher des Shenets - (evtl. "Inspektor der Polizei" ? |

Dedusobek war ein Beamter unter König Sesostris I. Von ihm stammt eine Stele aus Abydos mit dem Datum Jahr 10 aus der Zeit von König Sesostris I., die sich heute im Museum Kairo befindet (CG 20026).

Von einem Dedusobek mit dem Titel eines Aufseher von Unterägypten, existiert eine Felsinschrift im Gebiet von Assuan. In ihr berichtet Dedusobek er habe in königlichen Auftrag Denkmäler aus den Granitsteinbrüchen von Assuan beschafft, und sie sicher nach Norden transportiert.