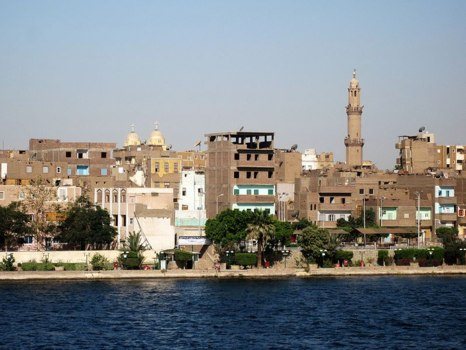

Rund ca. 55 km südlich von Luxor liegt auf dem

linken Nilufer die Stadt Esna,

das alte Latopolis.

Der ägyptische Name lautete Iunit oder Ta-senet (davon abgeleitet: koptisch

Sne, arabisch Isna). Die kleine, fast verschlafen wirkende Stadt liegt

südlich des 1906 erbauten Damms über den Fluss. Die Griechen nannten die

Stadt Latopolis, nach dem hier als heilig verehrten Nilbarsch (griech. latos),

eine Verkörperung der Göttin Neith, die hier heilig war.

In der 18. Dynastie gewann der Ort an Bedeutung

als Zentrum des Sudan-Handels. Einst war der Ort Gauhauptstadt

des 3. Bezirks (Nomos) von Oberägypten und lag an der

Karawanenstraße, die nach Nubien führte. Zwei- bis dreimal im Jahr zogen

Karawanen mit 400 bis 500 Kamelen von Sennar (Sudan) über Ibrim und Darau

(Assuan) nach Esna. Sie transportierten Gold und Gummi, Elfenbein und

Straußenfedern und auch Sklaven aus dem Herzen Afrikas zum Weiterverkauf

nach Kairo. Eine alte Karawanserei, die sich seitlich des Tempels, verborgen

hinter Ständen mit Galabijas, befindet, kündigt noch von dieser Zeit.

Geschnitzte und verzierte Holzbalken, die lagenweise die alte Torfassade

schmücken, sind noch zu sehen.

Das am Nil liegende, aus römischer Zeit stammende

Uferkai und der Beginn einer Prozessionsstraße aus der Zeit des römischen

Kaisers Marcus Aurelius sind noch in einigen Teilen erhalten. Erkennbar sind die Kartuschen von

Kaiser Marcus Aurelius. Auch die Reste eines Nilometers sind noch zu erkennen.

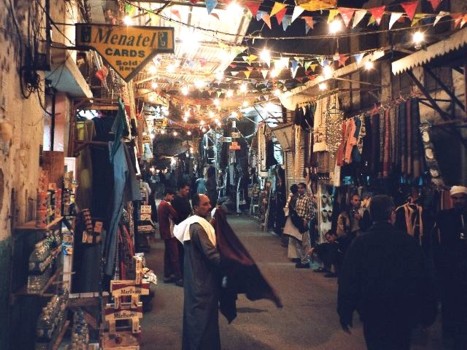

Ein malerischer Basar erstreckt sich südlich des

Tempels. In den Reiseberichten gewürdigt, lohnt sich ein Rundgang zu den

kleinen Lädchen, Kaffeehäusern und Schneidern, die stolz auf ihre

"Singer-Nähmaschinen" verweisen, welche draußen vor den Lädchen

stehen

Ein moderner Staudamm mit einer Länge von 874

Metern wurde zwischen 1906 und 1909 erbaut. Er besitzt eine 80 Meter lange

Schleusenkammer und 120 Schleusentore. Die Fahrstraße auf der Dammkrone war bis

zum Bau der Nilbrücke bei Luxor die einzige Möglichkeit, den Nil über eine

"Brücke" zu überqueren. Die Häuser der Ingenieure, "schöne Bürgerhäuser",

stammen noch aus der Zeit des Dammbaues.

|

Während die Nilschiffe auf die Schleusendurchfahrt

warten, nähern sich Händler in kleinen Booten dem Schiff um ihre Waren

zu verkaufen.

(Bildquelle: Paul Kamp) |

Schiffsanleger in Esna-Stadt - hier lagen die Schiffe

in Doppel- oder sogar Dreierreihe hintereinander.

(Bild: Nefershapiland) |

Ein besonderes

Erlebnis, bevor man am Schiffsanleger in Esna "festmachen" konnte, ist

das Durchfahren der alten Esna-Schleuse, die nicht mehr in Betrieb ist. Dieses

kann schon mal einige Stunden dauern, da immer nur zwei Schiffe gleichzeitig die

enge Schleuse passieren können. Diese Wartezeit machten sich die

"fliegenden Händler", die sich in kleinen, mit Waren vollgeladenen

Booten den Schiffen näherten, zunutze und versuchten ihre Tücher und

Galabijas an die Passagiere zu verkaufen. Da wir erst spät am Abend die Schleuse erreichten,

kamen wir leider nicht in den Genuss dieses "Spektakels". Trotzdem

dauerte es Stunden, bis unser Schiff, das teilweise von den Schleusenarbeitern

durch den engen Kanal gezogen werden musste, die andere Seite erreichte.

In der Nähe der malerischen Basare liegt 9 Meter

tief unter dem Straßenniveau als bedeutendste Sehenswürdigkeit von Esna der

Tempel des Chnum aus ptolemäischer und römischer Zeit, der an Stelle eines

Tempels der 18. Dynastie des Königs Thutmosis

III. völlig neu erbaut wurde. Der Neubau des

Chnum-Tempels aus der mittleren Ptolemäerzeit ersetzt auch hier einen

Tempel des Neuen Reiches, von dem Blöcke gefunden wurden. Leider ist der

ptolemäische Naos mit Ausnahme der Fassade gänzlich zerstört, so dass

dessen Chronologie unsicher bleibt.

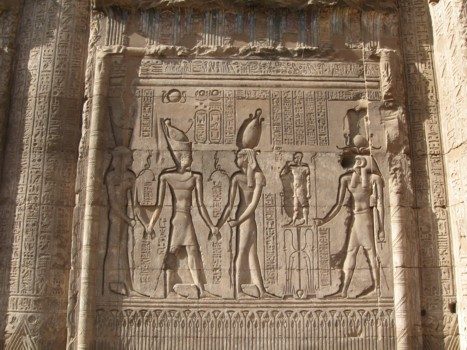

Beide Tempel

wurden dem widderköpfigen Gott Chnum

geweiht, der im Morgengrauen die Menschen aus Nilschlamm auf seiner

Töpferscheibe formte. Neben dem Schöpfergott wurden hier seine Gemahlin, die

Löwin Menhit, die

Stadtgöttin Nebetun und Heka,

der Gott der Lebensenergie, verehrt. Der Göttin Neith,

die nach dem Mythos von Esna, Ursprung und Schöpferin der Welt ist, war in

dieser Anlage besonders viel Raum gewidmet. Die androgyne Gottheit ist hier

mit Pfeil und Bogen dargestellt.

Im Laufe der Zeit wurde der alte Tempelbau durch

Nilüberschwemmungen unter Schlick begraben und die heutige moderne Stadt Esna

errichtet. Schon 1862 begann man mit Ausgrabungsarbeiten, legte zunächst nur

die römische Säulenhalle frei, die unter dem römischen Kaiser Claudius

(41-54 n. Chr) erbaut wurde.

|

Moderne Häuser neun Meter oberhalb des Tempelniveaus

(Bild: Nefershapiland) |

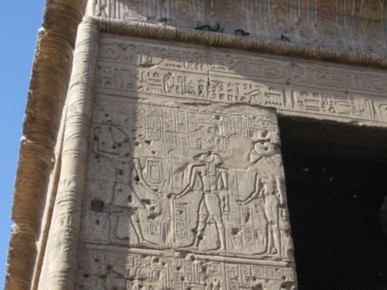

Die Fassade des Chnum-Tempels von Esna

mit den Seiteneingängen für die Priester

(Bild: Elvira Kronlob) |

Ehemals standen in Esna drei Tempel. Der

nördlichste (5km nördlich) wurde bereits in alter Zeit, der zweite,

ebenfalls im Norden gelegen wurde unter Mohammed Ali abgerissen und der letzte

hat schon im Mittelalter seinen Hauptbau verloren. So steht heute nur noch die

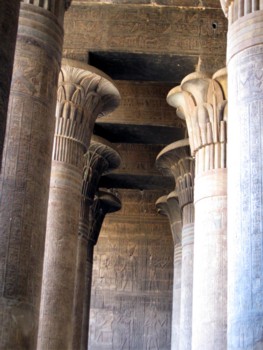

ungewöhnlich schöne Vorhalle aus der römischen Zeit mit ihren 24 Säulen in

einer Senke, 9 Meter unter dem Straßenniveau der neuen Ansiedlung.

Eine Besonderheit des Chnum-Heiligtums in Esna

stellen auch die ausführlichen Texte auf den Säulenschäften dar, die

größtenteils mythologischen Inhalts sind (z. B. Weltschöpfung). An den

Wänden ist zu sehen, wie die römischen Kaiser im Ornat eines Pharaos

zahlreichen Gottheiten Opfer darbringen. Historisch interessant ist die

Abbildung des Kaisers Septimius Severus

mit seiner Gemahlin Julia Domna und den Söhnen Caracalla und Geta,

die 199 n. Chr. Ägypten besuchten (Südwand). Die Gestalt und der Name des Geta

wurde nach seiner Ermordung 212 n. Chr. wie überall im Römischen Reich ,

getilgt.

|

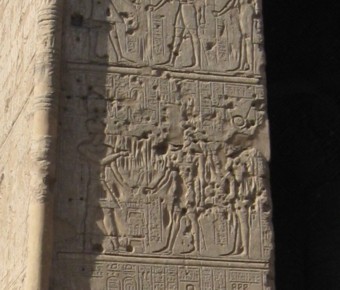

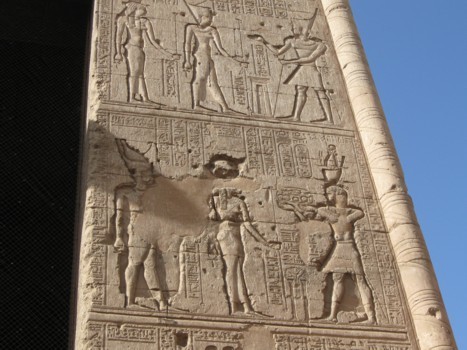

Esna-Tempel, römische Säulenhalle,

Rückseite

Die Stirnmauer des ptolemäischen Naos auf der

Rückseite des Tempels ist in die eher überproportional große

römische Säulenhalle integriert. Die Reliefs zu beiden Seiten der ptolemäischen

Mauer stammen aus den Regierungen des Marc Aurel und

Commodus.

|

Bild: Esna

Tempel 35.jpg

Autor: Olaf Tausch

Lizenz: CC

By-3.0 |

Bild: Esna

Tempel 34.jpg

Autor: Olaf Tausch

Lizenz: CC

By-3.0 |

Das ptolemäische Portal in der Mitte der Rückseite sollte ins Innere

des Tempels führen, während die beiden seitlichen Nebeneingänge in den um

das eigentliche Tempelhaus umlaufenden Gang führten.

|

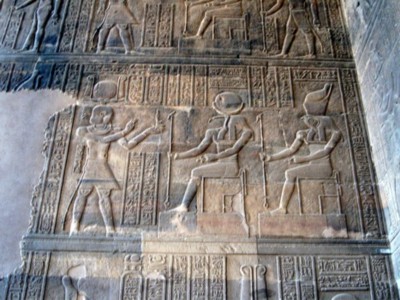

Darstellung auf der Rückseite des Tempels

Die Darstellungen links und rechts der ptolemäischen Mauer (siehe

obere Bilder)

stammen aus der Regierungszeit von Marc Aurel

und Commodus. Es zeigt den König vor den

Göttern.

(Bilder: Elvira Kronlob) |

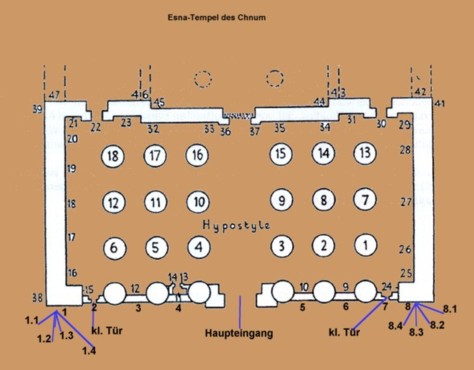

Nur das Hypostyl ist erhalten, allerdings in einem

recht guten Zustand. Der Tempel des Chnum,

des widderköpfigen Hauptgottes der Stadt und seiner Gefährtinnen Menhit

und Nebet-Uu (Nebetun), später auch Neith,

besteht nur aus einer 33 m breiten und 16,5 m langen Vorhalle, deren Ostseite

zu einer 37m breiten und 15 m hohen Fassade ausgebaut ist. Die Fassade der

Vorhalle zeigt die charakteristischen hohen Säulenschranken, die das hintere

Tempelhaus von der hier wohl nie vollendeten Hofanlage trennen.

|

Die Tempelfront des Chnum-Tempel von Esna

(Bild Elvira Kronlob) |

|

Plan des Esna-Tempels nach Porter

& Moss (bearbeitet)

Die Angaben 1.1-1.4 und 8.1-8.4 bezeichnen die Szenen-Reliefs auf den

schmalen Frontseiten der Tempelwand von oben nach unten |

Bei der Betrachtung der Szenen auf der Frontseite

der großen Säulenhalle fangen wir bei den sogenannten Säulenschranken

gleich links neben dem Haupttor an. Die 1. Säulenschranke (Plan oben Nr. (4)

) zeigt den König Tiberius (14-37 n. Chr.) mit

der ägyptischen Doppelkrone, der von den Göttinnen Nechbet (rechts vom

Kaiser) und Buto (links) in den Tempel zu Chnum geführt wird. Der Kindgott

Heka, der auf dem Symbol des "Vereinigens von Ober- und

Unterägypten" steht, ist vor dem Gott zu sehen.

Auf der äußeren 2. Säulenschranke, links

daneben (3) eine gut erhaltene

Szene, welche die sogenannte Taufe des Königs Claudius (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus),

(41-54 n. Chr.) der die ägyptischen königlichen

Thronnamen trägt;

1. (T 1.) Autokrator Heka-hekau-meri-aset-Ptah

2. (T 2) Kaisaros Germanikos

3. (T 3) Kaisaros Sebastos

(nach Jürgen von Beckerath: Handbuch der ägypt. Königsnamen)

mit belebendem Wasser

im Beisein der löwenköpfigen Menhit durch Horus und Thot zeigt.

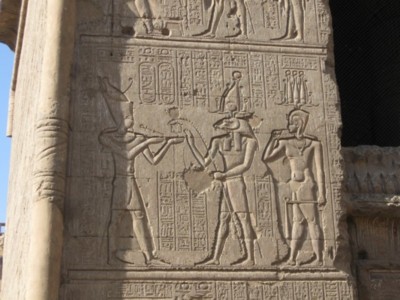

Mittlere Säulenschranke Frontseite

- linke Hälfte

Horus und Thot reinigen den Kaiser Claudius

mit belebendem Wasser im Beisein der löwenköpfigen Göttin Menhit..

(Szene 3

P& M)

(Bild: Elvira Kronlob) |

Chnum-Tempel von Esna - links neben

Haupttor (4)

Säulenhalle, Frontseite - Säulenschranke neben dem Haupttor,

Tiberius mit der Doppelkrone wird von den

Göttinnen Nechbet (rechts vom Kaiser) und Buto (links) in den Tempel

zu Chnum geführt. Vor Chnum ist der Kindgott Heka zu sehen, der auf

dem Symbol des "Vereinigens der Beiden Länder" steht.

(Bild: Elvira Kronlob)

|

Auf den Schranken ist der König zu sehen, der von

den Göttern in den Tempel geleitete wird. Auf der linken Seite neben dem

Haupteingang wird die Geschichte der römischen Dekoration von Esna mit einem

Relief des Kaisers Tiberius eröffnet, welches im übrigen das einzige Relief

dieses Kaisers in Esna ist. Das ermöglicht uns eine ungefähre Datierung ans

Ende der Regierung des Tiberius. Der Pronaos wird zum größten Teil in den

Jahren 14-37 n. Chr. errichtet worden sein.

4tlg. Darstellung auf der südlichen Außenfront

(Bild: Elvira Kronlob) (1.1

- 1.4) |

Linke Hälfte der vorderen Außenfront

- ein sekundärer Durchgang für die Priester -

(Bild: Elvira Kronlob) (2) |

Weitere Claudius-Darstellungen sind auf der

südlichen Schmalwand der Frontseite zu sehen, die von oben nach unten die

Reinigung des Naos durch den Kaiser zeigt, eine Opferszene des Kaisers vor Chnum und

Nebetu, darunter die Szene der Herrschaftsverleihung und als letztes wird

Claudius beim Auszug aus dem Königspalast mit dem Horusgeleit

gezeigt.

|

Frontseite der römischen Säulenhalle

südliche Seite - 1. Relief (1.1)

Der König führt die Handlung der Reinigung des Naos vor den

Göttern durch.

(Bild: Elvira Kronlob) |

Frontseite der römischen Säulenhalle

südliche Seite - 2. Relief (1.2)

Der König opfert vor Chnum und

Nebetu

(Bild: Elvira Kronlob) |

Auf dem 3. Relief von oben (1.3)

auf der Frontseite der

römischen Säulenhalle, präsentiert der

widderköpfige Gott Chnum dem Pharao Claudius, welcher die ägyptische Doppelkrone

trägt, die Palmrispe mit dem Symbol zahlreicher Jubiläen - rechts neben ihm

Heka, die personifizierte Zauberkraft - hier als Kindgott mit der Hand an dem

Mund.

Auf der Säulenschranke rechts neben dem Haupteingang

(5), wird der

Krönungszyklus schon mit der Nero-Kartusche

1. (T 1.) Heka-hekau-setep-en-Ptah-meri-aset

2. (T 2.) Kaisaros Germanikos

(nach Jürgen von Beckerath: Handbuch der

ägypt. Königsnamen)

fortgesetzt. Month und Heka

führen unmittelbar neben dem Eingang den Pharao zur Göttin Neith -

anschließend wird links Nero von Harsiese und Thot mit der Doppelkrone

gekrönt. Durch den späteren Durchbruch durch die Mauer ist dieses letzte

Relief leider stark zerstört. Die

rituelle Handlung des Aufsetzens der Doppelkrone bedeutet die Erneuerung der

Einheit Ägyptens, d. h. die "Vereinigung der Beiden Länder".

rechte Hälfte der Tempelfront -

neben dem Eingang

- Month und Heka führen den König Nero

zur Göttin Neith - (5)

|

rechte Hälfte der Tempelfront

2. Säulenschranke mit Durchbruch

Nero wird von Harsiese und Thot mit der Doppelkrone gekrönt. (6) |

|

Datei u. Originalbild: Esna

Tempel 05.jpg -

hier -

aus Wikimedia Commons

Bildautor:

Olaf Tausch

Lizenz:

Creativ

Commons, Namensnennung 3.0.

|

Datei u. Originalbild: Esna

Tempel 04.jpg -

hier -

aus Wikimedia Commons

Bildautor:

Olaf Tausch

Lizenz:

Creativ

Commons, Namensnennung 3.0. |

Unter Vespasian wurden nur wenige Inschriften und

Reliefs angebracht - dafür setzte unter Titus eine intensive Dekoration des

Tempels an zahlreichen Stellen ein. Die Fassade wurde an mehreren Stellen

ergänzt, vor allem aber an der südlichen Außenwand,

die er mit interessanten Reliefs schmücken ließ.

Esna - römischer Tempel - nördliche

Schmalwand

- Hohlkehle mit Kartuschen -

(Bild: Elvira Kronlob)

|

Esna - römischer Tempel - nördliche

Schmalwand

1. obere Relief (8.1) noch unter Titus

-

der König übergibt den Tempel an Neith u.

Isis

2. Relief: (8.2) der

König opfert vor Sachmet

und Harpokrates

(Bild: Elvira Kronlob)

|

Unter dem Kaiser Domitian

ging die Dekorationsarbeit des Esna-Tempels rasant weiter. Er ließ die

nördliche Schmalwand der rechten Tempelfassade vervollständigen. Das oberste

1. Relief gehörte noch in die Zeit des Titus.

Es zeigt Titus vor den

Gottheiten - er opfert Neith und Isis. Unten auf dem Sockel sehen wir

in Entsprechung zu Claudius

auf der Südseite den König beim Auszug aus dem

ägyptischen Königspalast in Begleitung der Standarten.

Esna - römischer Tempel - nördl. Schmalwand

3. Relief von oben (8.3)

Der König vor Sobek und Nebetu

(Bild: Elvira

Kronlob)

|

Esna - römischer Tempel - nördl. Schmalwand

letzte Szene über dem Sockel (8.4)

Auszug Domitians aus dem ägyptischen Königspalastes in Begleitung

der Standarten

(Bild: Elvira

Kronlob)

|

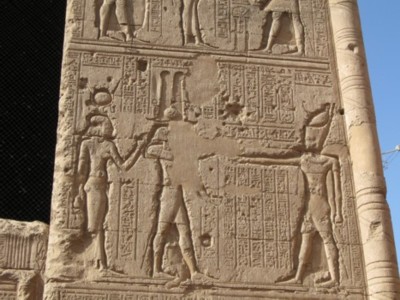

Das bekannteste große Relief an der südlichen

Außenmauer ist mit Kaiser Domitian verbunden.

Es zeigt ihn in der Pose des altägyptischen Königs "beim

Erschlagen der Feinde". (38)

Der König erschlägt eine größere Gruppe von

Feinden. Er hält sie an einem gemeinsamen Haarbüschel. Domitian wird von

einem Löwen begleitet

|

Tempel des Chnum - Süd-Ost-Wand des Esna-Tempels |

|

Domitian beim Erschlagen der Feinde.

Der widderköpfige Gott Chnum übergibt dem König ein Krummschwert (Chepesch)

-

hinter ihm steht die löwenköpfige Göttin Menhit.

Der König hält die erschlagenen Feinde zusammen am Schopf.

Zu

seinen Füßen ist ein ihn begleitende Löwe zu sehen. |

Datei u. Originalbild: Esna Tempel 27.jpg

-

hier -

aus Wikimedia Commons

Bildautor:

Olaf Tausch

Lizenz:

Creativ

Commons, Namensnennung 3.0. |

|

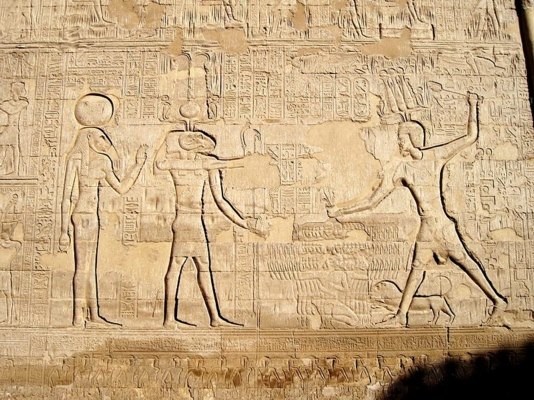

südliche Außenwand - drittes Register

Titus ersticht eine Schildkröte vor der Göttin Sachmet

(Bild: Elvira Kronlob) |

südliche Außenwand - drittes Register

Kaiser Titus "Autokrator Titus Kaisaros" tötet eine

Oryx-Antilope, (ein Symbol des Bösen) vor der löwenköpfigen Göttin

Menhit.

(Bild: Elvira Kronlob) |

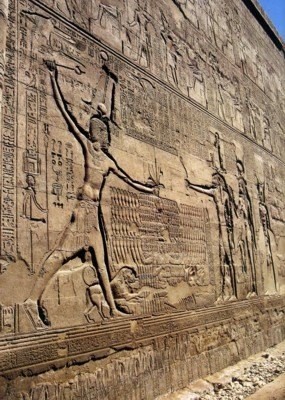

Die nördliche Außenwand wurde zur gleichen Zeit

dekoriert - und zwar zunächst mit den beiden oberen Reliefreihen und der

Friesinschrift darüber.

|

Esna-Tempel - nördliche Außenwand

Kaiser Trajan (55-227 n. Chr.)

erschlägt nach Art der ägyptischen Könige

eine größere Gruppe von Feinden.

Ebenso wie das Pedant auf der südlichen Wand, hält er seine Feinde

an einem gemeinsamen Haarbüschel. Auch der Löwe, der ihn begleitet,

wiederholt sich hier.

Auf dem rechten Bild überreicht der Tempelherr Chnum ihm

das Krummschwert

zum Erschlagen der Feinde. Hinter ihm stehen die Götter Menhit und

Neith.

(Bild: Elvira Kronlob) |

Auch das Innere der großen Halle wurde während

dieser Zeit dekoriert, während man unter den Königen Nero und Vespasian nur

an vereinzelnden Punkten gearbeitet hatte. Insbesondere wurde nun der unter

Vespasian begonnene Mittelteil der Deckendarstellung fortgesetzt. Mindestens

10 Säulen erhielten ihre Dekoration. Auch die kurze Regierung des Nerva

ist auf einer der Säulen bezeugt, ebenso durch ein Relief im Inneren an der

Rückwand über der ptolemäischen Fassade. Nerva

bringt ein Rauchopfer vor der Barke der Göttin Neith dar.

|

Die Decke des Pronaos wird von vier Reihen mit

sechs 12 Meter hohen, mit reichen Kompositkapitellen

geschmückten Säulen getragen. Die reich verzierten Kapitelle der Säulenhalle

weisen auf die Fruchtbarkeit des Schöpfergottes Chnum hin.

(Bilder: Elvira Kronlob)

|

Die Säulenschäfte sind ungewöhnlicherweise mit

Texten beschrieben, die einen Einblick in den Ablauf des Festkalenders von

Esna gewähren. Sie geben die drei Hauptfeste von Latopolis

wieder:

- Neith bei der Schöpfung des Alls,

- Chnum trägt den Himmel

- und siegt über die Aufständischen,

Diese ausführlichen Texte auf den

Säulenschäften sind zum größten Teil mythologischen Inhalts, z.B. die

Weltschöpfung.

Die Kapitelle der inneren 24 Säulen sind mit Blüten, Früchten und

sogar Kleintieren geschmückt.

|

Sehr gut erhaltene astronomische

Deckenbilder,

die bei genauerer Betrachtung interessante Details offenbaren.

Man erkennt die noch heute aus der Astronomie bekannten Sternzeichen

wie Krebs, Waage und Widder.

(Bilder: Elvira Kronlob) |

Durch die Himmels-Bilder unter der Decke werden

die obigen Handlungen der Götter bei den Festen in den Lauf der Sonne und

ihre Konstellationen eingeordnet. Auf den Bildern findet man die uns heute aus

der Astrologie bekannten Sternzeichen. In den Himmelsdarstellungen, welche die

sechs Deckenfelder nördlich und südlich des Mittelfeldes zwischen den

Säulenarchitraven schmücken sind vom Mittelfeld ausgehend die Tages- und

Nachtfahrt der Sonne zu sehen. Die nach Norden und Süden anschließenden

beiden Deckenfelder sind den Dekansternen gewidmet, dazu kommen

Tierkreiszeichen im mittleren Streifen der Südhälfte. Auch der Mond mit

seinem Gefolge ist im nördlichen Deckenstreifen dargestellt.

Der Festkalender informiert über die religiöse

Praxis in Esna. Er befindet sich in zwei Abschnitte geteilt auf den

Innenseiten der vorderen Eckpfeiler der Säulenhalle und wurde wohl in der

Zeit des Domitian angebracht. Darin sind alle Feste des liturgischen Jahres

kurz mit ihren Datum angegeben.

Im Chnum-Tempel von Esna kann man sehr gut die

direkt nebeneinander liegenden verschiedenen Arten der Bildreliefs

unterscheiden. Einerseits die Tief-Reliefs, hier sind die Motive in den Stein

hineingearbeitet worden - zum anderen die Flach-Reliefs, welche aber zum Teil

nicht mehr sehr deutlich zu erkennen sind. Zuletzt sind im Chnumtempel auch

noch die Hoch-Reliefs zu finden, bei welchem der Stein um das abzubildende

Motiv herum weggemeißelt wurde.

Säulenhalle Esna - innere

Nordwand

Commodus, mit der unterägyptischen Krone, zieht zusammen mit den

Göttern Haroeris und Chnum

ein Netz, gefüllt mit Fischen und Vögeln. Am linken Rand des

Bildes sieht man den Gott Thot.

(Bilder: Elvira Kronlob) |

Die "Damnatio

Memoria" (völlige Auslöschung des

Andenkens an eine Person durch die Nachwelt), des Commodus scheint sich hier

in Esna (anders als in Kom Ombo) nicht ausgewirkt zu haben. An der inneren

Nordwand der Säulenhalle ist ein besonders interessantes Relief

wiedergegeben. Schon aufgrund seiner doppelten Bildbreite hebt sich diese

Darstellung von den übrigen Opferszenen ab. Es zeigt den König in der Person

des Commodus mit der

unterägyptischen Krone, der im Laufschritt das Zugseil eines riesigen

Schlagnetzes mit gefangenen Vögeln und Fischen hält. Die Götter Chnum und

Horus begleiten ihn und unterstützen ihn beim Zuziehen des Netzes. Diese

Ritual-Szene des "Fangens mit dem Netz" lässt in den beistehenden

Texten erkennen, dass der eigentliche Sinn des Bildes sich nicht auf ein

reales Jagdereignis bezieht, sondern eine Feindsymbolik darstellt. Dabei steht

der Vogelfang synonym für die Vernichtung der königlichen Feinde, die durch

diese Art Schutzzauber unschädlich gemacht werden.

Auf der inneren Nordwand der römischen

Säulenhalle auf dem mittleren Relief im 3. Register von oben ist der König

von Ober- und Unterägypten, Herr der Beiden Länder "Autokrator

Kaisaros", Sohn des Re, Herr der Kronen ",

"Geta"(s)

(ntj xw),

[= Augustus] opfert Wein dem Gott Schu

und der löwenköpfigen Tefnut.

Der König trägt

die Doppelfederkrone des Amun. Der Name "Geta"

ist nur noch bzw. wieder in Spuren zu sehen; er war getilgt und von "Antonius"

überschrieben gewesen.

|

Esna-Tempel - innere Nordwand, mittleres

Relief

3. Relief von oben: Der König, Herr der Beiden Länder "Autokrator

Kaisaros", Sohn des Re, Herr der Kronen "Geta"

opfert Wein dem Gott Schu und der Tefnut.

(Bild: Elvira Kronlob) |

Esna-Tempel - innere Westwand,

Innere Südwand, 1. Relief ganz rechts: Caracalla

bietet das Symbol der Göttin Maat (sitzende Frau mit Feder auf dem

Kopf) dem "Dreimal sehr großen Thot" und dem Horus von

Achmin/Panopolis dar.

(Bild: Elvira Kronlob) |

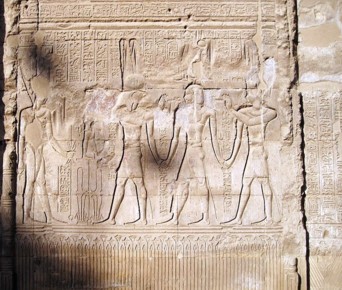

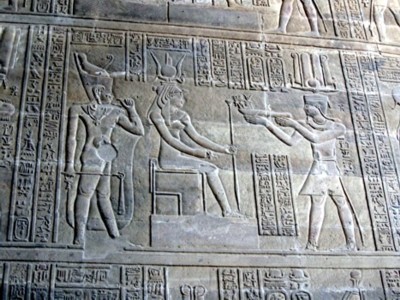

Auf der inneren Südwand, im vierten Register,

Relief ganz links ist die Familie des Septimius

Severus in einer Szene der Herrschaftsverleihung

zu sehen: Die Familie der Serverer opfert vor den Stadtgottheiten von

Latonpolis (Esna) Chnum, Nebtu und Heka. An erster Stelle steht der durch

seinen Ornat besonders hervorgehobene Septimius

Severus, hinter ihm Iulia

Domna, dann folgen die Brüder Cacacalla

und Geta. Wahrscheinlich

war die Reise der Familie im Jahre 199/200 n. Chr. der Grund für die

Anbringung des Reliefs.

Der Gott Chnum reicht dem römischen Pharao die Palmrispe

mit dem Symbol für zahllose Jubiläen und das Anchzeichen. Hinter dem Gott

folgen Nebetu (mit Kuhgehörn und Sonnenscheibe auf dem Kopf) sowie der

Kindgott Heka mit Atefkrone.

Caracalla unterscheidet sich durch die ägyptische

Doppelkrone sowie durch die Herrschaftsinsignien "Krummstab und

Wedel" von Geta, der lediglich die "Weiße Krone" trägt und

ein Szepter hält.. Die Rangunterschiede sind also von den Auftraggebern der

Reliefs sehr genau beachtet und dargestellt worden. Die klare Abstufung

zwischen Caracalla und Geta beweist, dass Geta damals noch nicht in den Rang

eines "Augustus"

erhoben worden war, dieses geschah erst 197 oder 198 - gleichzeitig erhielt

Geta den "Caesar-Titel".

|

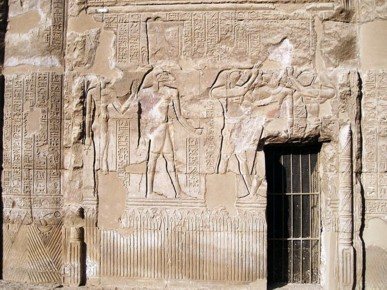

Auch diese beiden Darstellungen aus dem Inneren

der römischen Säulenhalle des Esna-Tempels

zeigen den König beim Opfer. vor den Göttern.

Auf dem rechten Bild ist die Kartusche des Königs getilgt und neu

überschrieben.

(Bilder: Elvira Kronlob)

|

Nach der Ermordung des Getas im Jahre 211 durch

seinen Bruder Caracalla ließ er über Geta

die damnatio

memoriae verhängen; die Tilgung seines Namens in allen öffentlichen

Denkmälern und Schriftstücken mit größter Gründlichkeit betrieben; sogar

seine Münzen wurden eingeschmolzen. Im Tempel des Chnum wurde seine Gestalt

ausgemeißelt, nur die Konturen sind erhalten geblieben.

|

Geta

"Augustus"

Bild: Wikipedia -

gemeinfrei |

Caracalla

"Antonius

Augustus"

Bild: Wikipedia -

gemeinfrei |

Während der "schlimmen Zeiten" der

Reichskrise im römischen Reich hat man nach Caracalla die letzten drei

Reliefs im Chnum-Tempel in Esna angebracht. Damit war der römische Pronaos

fertiggestellt. Die Relieftafel auf der inneren Westwand unmittelbar links der

ptolemäischen Hohlkehle zeigt Severus Alexander

(222-235 n. Chr.) als Pharao beim Räucheropfer vor dem thebanischen

Götterpaar Month-Re und Tjenenet. Die beiden Kartuschen lauteten

ursprünglich: "Autokrator Kaisaros",

"Alexandros ntj xw" .

Nach der Ermordung des

Severus Alexander wurde auch über ihn die Damnatio Memoriae verhängt, der

Individualname in der zweiten Kartusche wurde getilgt. Später wurde sie auf

Kaiser Philippus Arabs (244-249 n. Chr.) umgewidmet. Nach dem Tode des Philippus

im September/Oktober 249 wurden dessen Namen im Reich eradiert und offenbar

auch damniert. Im Tempel von Esna wurde der Name Philippus notdürftig

geglättet und "Decius"

darüber geschrieben. In der Randzone hinter dem Kaiser steht allerdings "Decius"

schon ursprünglich in

einer Kartusche. Das Relief darunter zeigt Kaiser Decius (249-251 n. Chr.) mit

der unterägyptischen Krone, wie er dem Chnum-Widder und dem Chnum in der

Menschengestalt mit Widderkopf eine Töpferscheibe - das Symbol des

Schöpfergottes Chnum - reicht.

Dieses Decius-Relief aus

der Mitte des 3. Jhs. n. Chr. ist das letzte altägyptiche Tempelrelief, das

sich heute noch in situ im Tempel befindet. Obgleich auch Decius der Damnatio

Memoria verfiel, ließen sich die Priester von Esna nicht weiter davon

beeindrucken. Sie ließen alles so, wie es war und entstellten das letzte

Relief nicht mehr.

(Texte nach: Günther Hölbl "Altägypten im Römischen Reich" .

Philipp von Zabern-Verlag)

![]()